でも、そのコスチュームで試合はしたんでしょ。

「1回だけね。息苦しくて“二度とやるもんか!”と思ったね。で、その日の試合にたまたまマスクを持っていたレスラーがいてね。かぶってみたら、毛糸でできたマスクよりずっといいんだ。それで、そいつにそのマスクを貸してもらって、次の試合からはそのマスクで出たんだ」

その具合がよかったマスクは何でできていたんですか。

「ハハハッ、女性用のガードルさ」

そりゃ気持ちいいわけだ。

「で、次の休みの日に妻と一緒にデパートへ行って、女性の下着売り場でいろんなガードルをかぶってみたんだ。そこに妻が目や口の穴を書く」

あまり想像したくない光景ではありますが、顔にピッタリフィットのガードルなんて、なかなか見つからなかったんじゃないですか。

「いやいや、そうでもなかったよ。ピッタリのサイズはスモール&トールだったね(笑)。そいつを1ダースほど買ったんだけど、下着売り場の周りに人垣ができちゃってね、ちょっとしたヘンタイ扱いを受けたよ」

その頃、他にマスクマンはいなかったんですか。

「イエス。私だけだ。ときどきミル・マスカラスがメキシコから来たり、ミスター・アトミックが来たりして私と闘いはしたがね」

当時はマスクマンとして試合をしていくことに抵抗はなかったですか。

「素顔でも、ようやくプロレス雑誌に載ったりするようになった頃だからね。本当は素顔でやりたかった。だが、プロモーターから“1か月だけガマンしろ。その後はマスクを脱いでもいいから”って言われてね」

でも、その後もマスクを脱がずにファイトしたということは、ガードルの味が忘れられなくなったとか?

「ハハッハ、違うよ。デストロイヤーの人気が凄くなってしまったからなんだ。約束の1か月が経ったときには、私のファイトマネーは倍になっていたんだよ」

それじゃマスクを脱ぐわけにはいかないですよね。

「そうさ。誰に何と言われようとマスクを脱ぐもんか、と思ったね。ずっとデストロイヤーでやってやると決めたのさ。それ以来、ずっと私はデストロイヤーなんだ」

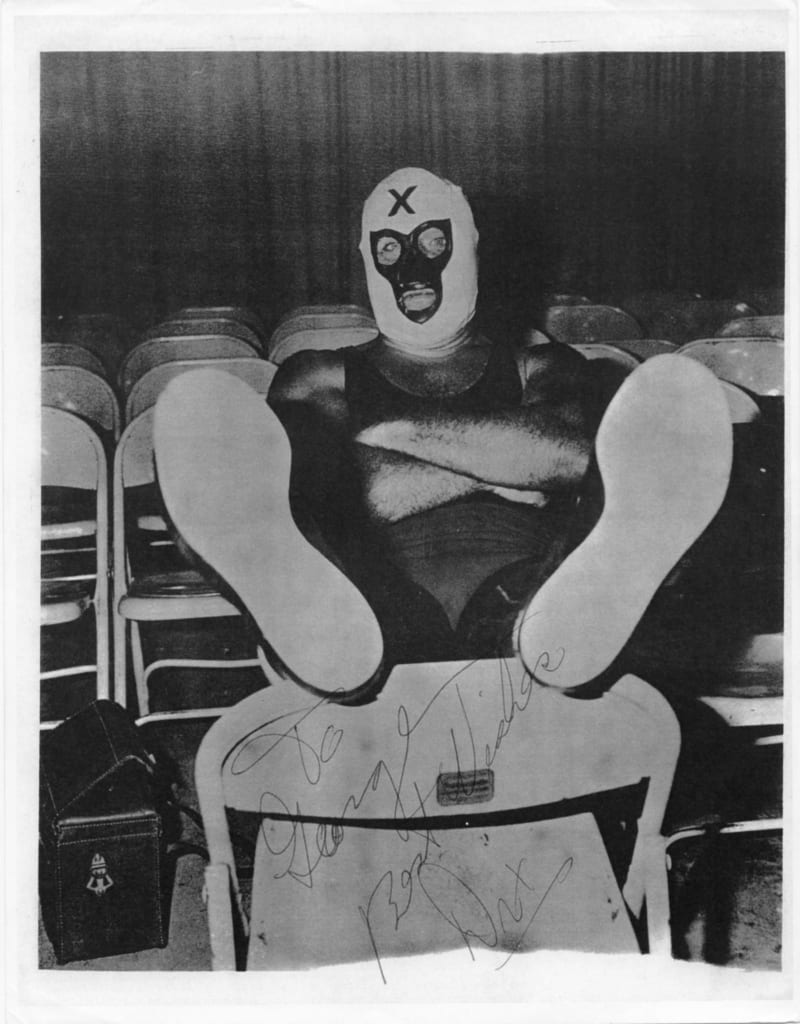

確か、一度だけ違うマスクマンに変身していますよね。ドクターXだったかな。

デストおじさんはドクターXとしてもAWA地区をサーキット。正体がバレないように特徴的な鼻を隠したマスクを着用していた。 写真/宮本厚二

「1967年の夏に、それまでインディアナポリスでファイトしていた私はシカゴに行ったんだ。そこでミネアポリスのプロモーターであるバーン・ガニアに“うちのテリトリーでファイトしないか”と誘われたんだ。私は“いいよ、ファイトしよう”とOKした。ところが、バーン・ガニアという男はワガママだったんだな」

だから、AWAは結局、崩壊しちゃったのか。

「ガニアは自分で作ったスターじゃなければ気が済まなかったんだ。それでドクターXになったのさ」

では、イヤイヤ変身したのですね。

「それがそうでもないんだ(笑)。というのは、そろそろデストロイヤーの正体がファンにバレ始めていたんだよね。当時の私は、そのことがたまらなくイヤでね。だから、ドクターXに変身するのも悪くはないかなとは思った」

そうはいっても、ドクターXの正体がデストロイヤーだとバレる心配はなかったのですか。

「私は鼻に特徴があるんだよ。それでドクターXのマスクは鼻のところにカップを入れてバレないように工夫したのさ」

同時期に別のマスクマンに変身するのって、楽しいでしょうね。

「ドクターXはデストロイヤーより稼ぎがよかったからね。ヌハッハハハ」

そして、戦場を日本に。ただ、テレビ番組出演の影響で、ザ・デストロイヤーというレスラーは怖くて強いといったイメージから、面白いオジサンになっちゃった。

「最初にプロレス以外の番組でテレビに出たのは『紅白歌のベストテン』だったと思う。桜田淳子が“ようこそ、ここへ、クッ、クッ、クッ、クッ”と歌っていると、10人ぐらいの悪いヤツらが彼女を襲うんだ。そこへ私が登場して彼女を救う。そして、彼女を肩に乗せると、また“クッ、クッ、クッ、クッ”と歌いだすんだ」

そのときはさすがに彼女には四の字固めは掛けなかったんでしょ。

「ハッハハ、当たり前じゃないか。四の字を掛けるようになったのは、その後の『噂のチャンネル』にレギュラーで出るようになってからさ。おかげで人気者になってしまった。あのころ、ババとの契約は1年契約だったから、タイヘンだったよ。“行くな、アメリカに帰るな”とババに言われて、結局は6年も日本にいることになってしまった」

今まで闘ってきた相手の中で、和田アキ子はどれくらい強かったですか。

「ハッハハ。強いかどうかはわからんが、スゴかったことは確かだ(笑)。私のキャラクターを引き出してくれたのはアキ子だよ」

せんだみつおには、本気で四の字固めを掛けていたの?

「ああ、ちゃんと掛けていたよ。トクミツにも、ちゃんと掛けていた。私はレスラーの強さや凄さを茶の間に伝えるために、いい加減な掛け方はしなかった」

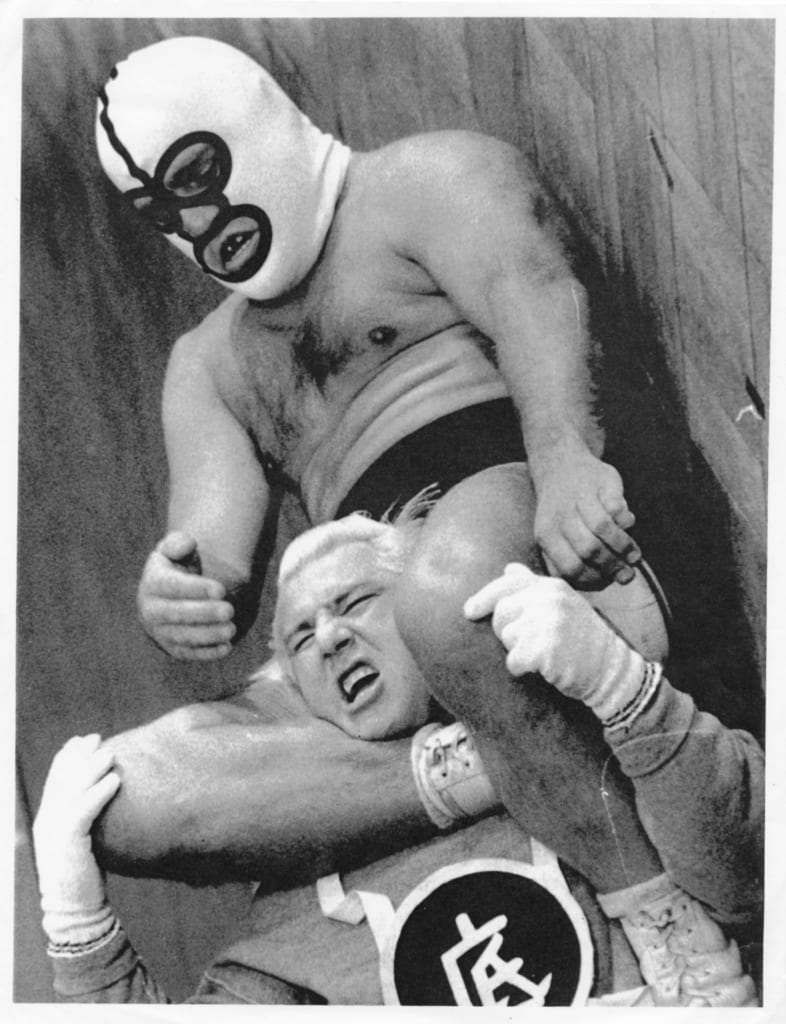

テレビ番組「底抜け脱線ゲーム」の収録でドン・ダフィに首四の字固めを仕掛けるデストおじさん。アマレスの下地があり、グラウンドでも力強く対戦相手の攻撃をコントロールしていた。 写真/宮本厚二

徳光さんも、たまらんかっただろうなぁ。

「私は相手が素人であろうとも“痛い、痛い”と叫ぶまで掛け続ける。そして、叫んだら、もっと力を入れるんだよ(笑)。トクミツの場合、掛け始めは90%の力を入れて絞り上げていた。そうすると、彼はすぐに“痛い、痛い、痛い”と悲鳴を上げるので、とりあえず100%の力を入れていたよ(笑)。それでも悲鳴を上げ続けるから、最後は――」

いやいや、悲鳴を上げ続けるでしょ、痛いんだもん。

「だから、最後は120%の力でトクミツの足を絞り上げてやった(笑)」

徳光さんの足、折れちゃうって。

「今となっては、トクミツには少しやりすぎたかな、と反省している(笑)」

今さら反省されても。

「だよな(笑)」

(1988年8月収録)

プロフィール

1941年、東京都生まれ。立教大学卒業後、1963年に日本テレビ入社。熱狂的な長嶋茂雄ファンのためプロ野球中継を希望するも叶わず、プロレス担当に。この時に、当時、日本プロレスのエースだった馬場・猪木と親交を持つ。

徳光和夫

徳光和夫

大塚久美子×塚原龍雲

大塚久美子×塚原龍雲

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり