クラシックカーが富士スピードウェイを疾走

翌朝、参加者たちとクラシックカーは富士スピードウェイの本コースを走行した。地下駐車場では、すでに8時前から各自がその準備を始めている。涌井氏も、ロールスロイスの各メカニズムをチェックし終えると、スタッフの手を借りてルーフを下ろし始めた。

「せっかくコースを走れるので、オープンにして走ります」

キャンバス地のルーフを固定してあるいくつかの金具を外してから、畳むようにしてルーフを収めていく。幅広いボディのこちら側と向こう側で左右を揃えなければならないし、力も必要だから一人での開閉は不可能だ。現代のロールスロイス・ドーンでは、開閉はもちろんフル電動なので、ドライバーはボタンを押すだけで済んでしまう。

それにしても、こんなに長大なボディなのに、たった二人しか乗れない上に、キャンバス生地製ルーフのドロップヘッドクーペ(オープンのイギリス流呼称)というのが、なんとも贅沢ではないか。

「二人乗りではありません。リアシートは、ここに隠れているんですよ」

二人用のキャビンから後ろに少し間を開けたボディの天板を開くと、そこに後席が出現したのだから、さらに驚かされてしまった。

「ロールスロイスはオーナーが後席に乗る5人乗りのクルマだけとは限らないのですね。ごく少数ですが、このクルマのようにオーナー自らが運転を楽しむためのクルマも造られました。ふだんは仕舞われているこの後席は、ランブルシートと呼ばれる補助席です。パレードなどの際にオーナーが腰掛けるような臨時のシートです」

戦前のクルマの多くは、土台となるフレームの上に、別に造られたボディが載せられる構造を採っていた。特にロールスロイスやベントレーなどの高級車ともなると、馬車の時代から続いているコーチビルダーの手によって贅と美を尽くした自分だけのボディを誂えて、世界に一台だけのクルマを造り上げることにオーナーは喜びを見出していた。

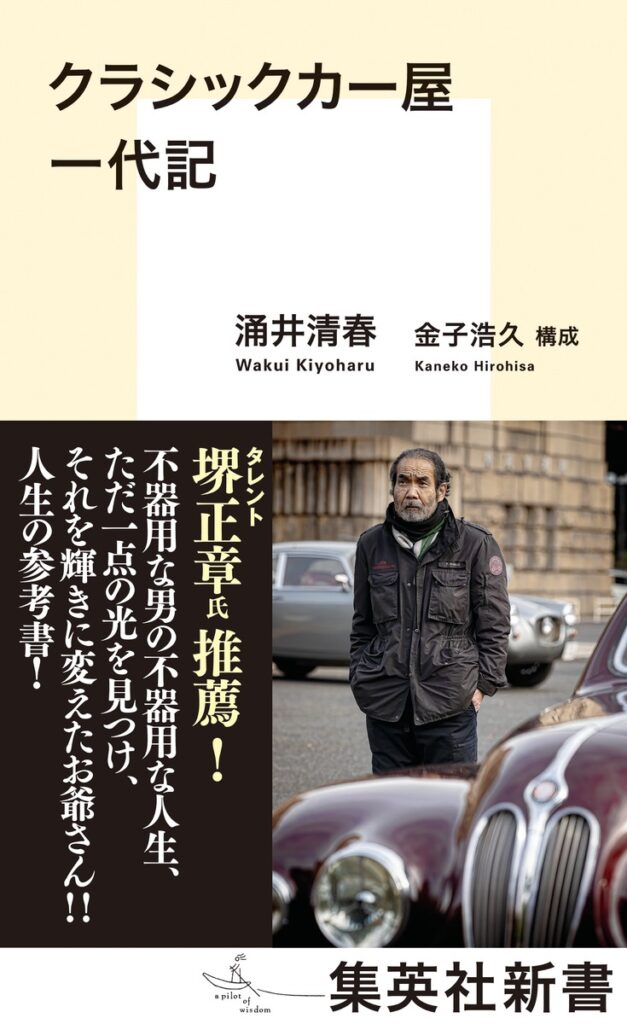

そして、クラシックカーとなったそんな一台を後年になって手に入れて、最初のオーナーがどんな想いで誂えようとしていたかを想像することも、また楽しみのひとつだと涌井は『クラシックカー屋一代記』の中で詳しく述べている。今回の涌井氏のロールスロイスも、カールトンというコーチビルダー製のボディが架装されている。

富士スピードウェイの本コースは、マセラティMC20という現代のスーパーカーの先導でまず2周走った。MC20のハンドルを握ったのは、レーシングドライバーの関谷正徳氏。

慣熟走行だから、ペースはゆっくりだ。2周が終わると、次はバラバラにコースインしていく。ポルシェ・550RS(1955年)がエンジンから快音を轟かせながらストレートを駆け抜けていく。涌井氏のロールスロイスだけでなく、ランチア・ラムダ8a ルンゴ(1928年)やフォード・モデルA・フェートン(1931年)など戦前型のクルマも快調に周回を重ねていた。中には、コースアウトしたクルマもあってセーフティカーが出動したりしたが、大事にはいたらず何よりだった。

コース走行の合間に、堺氏にクラシックカーの魅力について訊ねてみた。

「クラシックカーには、先人たちが自動車の開発を進めてきた“痕跡”がうかがえます。各時代のエンジニアやデザイナーなどが、自らが最善と信じるメカニズムや造形を研ぎ澄ましていった努力の跡です。技術が次々と進化していった時代だったので、いわゆる“正解”はありませんでした。だから、それぞれのメーカーに特徴があったし、クルマそれぞれに特色がありました。個性がありました。個性に乏しい現代から見ると、そうしたクラシックカーの個性が一層と素晴らしく眼に映ってきます」

堺氏の話はわかりやすく、テレビなどで知っている“マチャアキ節”そのものだ。

「ボクも最初は気に入ったクルマを“カッコいいなあ”と眺めることから始まりました。でも、いろいろなイベントに出て、みなさんに教えてもらったり、自分でも調べたりしていくうちに、だんだんとわかってきたんです。同じ時代でもメーカーや国の違いによって全然違ったアプローチがなされていたり、同じメーカーでも時代が少し下っただけでガラリと変わったメカニズムやデザインなどが採用されていくようになっていったり。そうした、エンジニアやデザイナー、工場で組み立てていたような人たちまでも含めての個性と努力の結晶がクラシックカーなのではないか、と。だから、クラシックカーはその時代々々の人間の営みが見事に反映されている“作品”なんですね。それを知り、運転して感じ取れるところが、ボクにとってのクラシックカーの魅力となっています」

コース走行を終えた次の目的地は、小田原にある「江之浦測候所」だ。「海景」シリーズなどで知られる写真家/現代美術家の杉本博司氏が手掛けた文化/芸術施設。学芸員の解説付きによる所内ツアーの後に屋外でランチ。クルマとはまったく関係ないように思われるスポットを訪れるのも、また近年の国内外でのクラシックカー・イベントの特徴となっている。

ランチ後は、東京の赤坂プリンスホテル・クラシックハウスに設営されたゴールに向けて走った。コンディション調整のために小田原には向かわず、富士スピードウェイから直接に赤坂に向かったクルマも何台かあった。

雨も上がり、ほとんどのクルマが無事にゴールを迎えた。締めくくりは、ホテル内でのガラディナー(正装で出席する晩餐会)。競技ではないので、参加者全員に堺正章氏から一人ずつ記念品と表彰状が手渡され、来年度の開催を目指すことが宣言された。

「こうした機会を設けてくれた堺さんにお礼を述べたい」

参加者全員が異口同音に述べていた。

「クラシックカーは一人で走るよりも、今回のように仲間たちと走ってこそ楽しくなります」

それを受けての堺氏の言葉だ。涌井氏も同様のことを本の中で述べている。

「欲しかったクルマを手に入れて、一人でニヤニヤしているうちは世界は広がらない。同好の士とお互いにクルマを見せ合って、語り合うことで楽しみが増えていく」

今回の20台は逸品中の逸品揃いだったので、早くも第2回目の開催を期待する声が挙がってきている。

取材・文/金子浩久 撮影/田丸瑞穂

プロフィール

かねこ ひろひさ

1961年生まれ

金子浩久

金子浩久

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり