戦後80年はある種の「少年兵ブーム」になるだろうということは予測できた。私が沖縄戦の少年ゲリラ兵部隊「護郷隊」の取材を始めたころは、少年兵の体験談はまず存命の成人の戦争証言で補完されるべき位置づけだった。が、大人の戦争体験者が消え行くにつれ、メディアの取材対象は当然、元少年少女たちに大きくシフトした。731部隊の少年兵たち、満州開拓団の悲劇を目の当たりにした少女──。当時子供だったからこそ見えていたこと、語れる真実が、違った角度から戦争のリアルを立体的に映し出すことに、2025年の報道で瞠目した方も多いと思う。広島の暁部隊の少年兵たちの証言もその一つだろう。

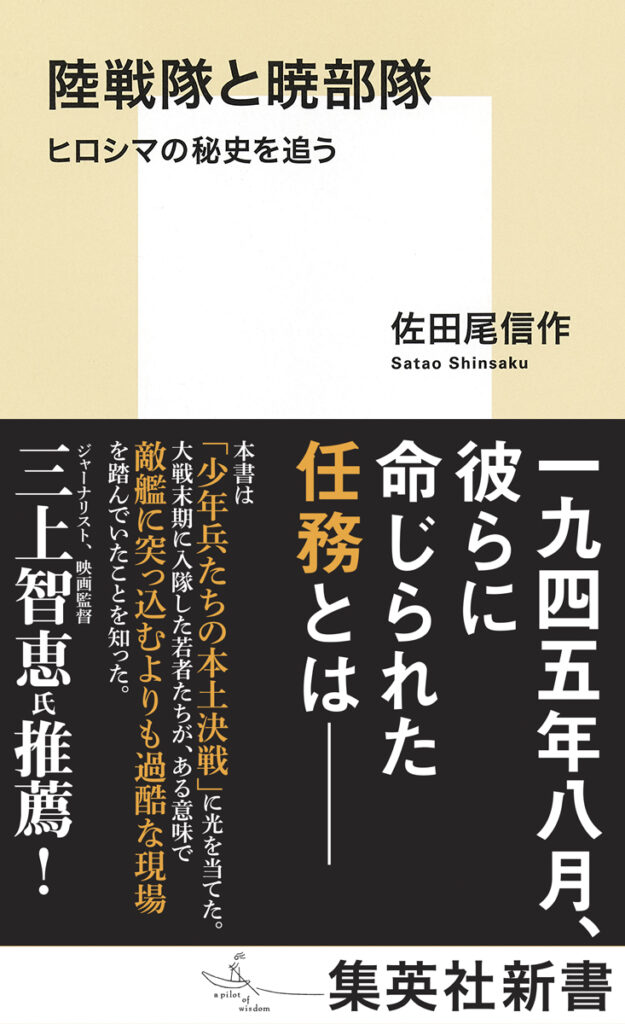

原爆投下直後に部隊として爆心地に救護に向かった彼らの見た世界については、広島の追悼平和祈念館の企画展『暁部隊 劫火へ向かヘリ~特攻少年兵たちのヒロシマ』が話題になり、私も大変興味を持ったのだが、本書『陸戦隊と暁部隊』は、まさに彼らの成り立ちから戦後まで、少年たちが置かれた状況が深堀りされている。

暁部隊とは陸軍船舶部隊の通称で、沖縄戦では小型特攻艇「マルレ」の基地が複数あった。中でも秘匿基地があった座間味島では集団自決に暁部隊が深く関わっていることから、漠然と暗いイメージがあった。だが、大戦末期の下士官不足を補うために15~20歳の志願者を選抜した「船舶特幹」制度に奮起して入隊した若者たちが大勢いて、決死の覚悟で江田島あたりで訓練に励んでいたこと、そして原爆で焼かれた町に上陸用舟艇で駆け付け、被爆者の救助に当たったり、夥しい数の遺体を焼いたりと、ある意味で敵艦に突っ込むよりも過酷な現場を踏んでいたことを本書で知った。

暁部隊が「陸軍の船乗り」であるのに対し、著者がさらにこだわって掘り下げているのは「水兵なのに陸で戦う」羽目になった海軍の陸戦隊だ。終戦間際の6月10日に編成された二十三大隊は1400人。新兵が多く、呉の山中に立てこもり、地雷や爆雷を抱えて戦車に突っ込む訓練を繰り返していた。そこには戦艦大和の生き残りも含まれていた。乗る船を失った水兵たちが、陸のゲリラ戦部隊になって本土決戦の駒になっていたことはあまり知られていない。防衛研究所にも資料がなく、証言者たちの軍歴にも記載がない秘匿作戦を明らかにした功績は大きい。実は沖縄戦でも、北部の運天に基地があった海軍兵たちはすべての船を爆破された後、船の機銃を外して山に入りゲリラ戦に移行している。陸戦の経験もなかった彼らの末路については拙著「証言 沖縄スパイ戦史」に詳述しているが、ともあれ、予定されていた「本土決戦」とは少年たちの命を特攻艇で消費し、水兵を陸に上げて戦車に突っ込ませるという狂気だった。それがどう具体的に準備されていたのか、本書は丁寧な聞き取り調査でそれを浮かび上がらせている。

この本が光を当てた「少年兵たちの本土決戦」の全容は、まだつまびらかになったとは言えない。全国には、地域に密着した調査報道に邁進してきた無数の“佐田尾信作記者”がいるはずで、本土決戦は「幻」ではなく、どんな作戦が実際進んでいたか、取材の蓄積をまとめて公表してほしい。安保三文書以降、あたかも隣国の有事に際して「主体的に対処する」覚悟をこの国は固めた形になっているが、「国土で戦う」発想がいかに愚かで、子どもさえ守れないものであったか、今こそ負の歴史をさらに掘り起こす必要がある。そして、こうした地方記者の地道な仕事こそが、戦争に向かう流れを止める楔をこの国に打ち込めるのだということを実証してほしいと願う。

プロフィール

(みかみ ちえ)

ジャーナリスト、映画監督。毎日放送、琉球朝日放送でキャスターを務める傍らドキュメンタリーを制作。初監督映画「標的の村」(2013)でキネマ旬報文化映画部門1位他19の賞を受賞。フリーに転身後、映画「戦場ぬ止み」(2015)、「標的の島 風かたか」(2017)を発表。続く映画「沖縄スパイ戦史」(大矢英代との共同監督作品、2018)は、文化庁映画賞他8つの賞を受賞。著書に『証言 沖縄スパイ戦史』(集英社新書、第7回城山三郎賞他3賞受賞)、『戦雲 要塞化する沖縄、島々の記憶』(集英社新書ノンフィクション)、『戦場ぬ止み 辺野古・高江からの祈り』『風かたか「標的の島」撮影記』(ともに大月書店)などがある。

三上智恵

三上智恵

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり