「名門家系のエリートな幼少期」というイメージ

本連載で中心的に扱う平田篤胤という人物の思想には、肯定的な解釈から厳しい批判に至るまで、さまざまな評価が投げかけられている。しかし本連載では、そうした評価から出発するのではなく、篤胤という一人の人物の生涯をたどっていきたい[1]。

なぜ彼は、あれほど独創的で大胆な「死ぬこと」の思想へと辿りついたのか。その思想は、彼の人生でどんな意味を帯びていったのか。こうした問いを改めて現代の視点からとらえなおす手がかりは、篤胤がどのように生き、どんな世界を見てきたのかという、その具体的な生の軌跡の中にこそ潜んでいるように思われるのだ。

平田篤胤は、安永五年(一七七六年)八月二四日、出羽国(現在の秋田県)の久保田城城下・中谷地町[2]で生まれた。父は久保田藩の大番組頭を務めていた大和田清兵衛祚胤で、篤胤はその四男として生を受け、正吉と名付けられている。大和田家は、名門千葉氏の庶流で、戦国大名の佐竹義宣(一五七〇―一六三三)が水戸から秋田へ転封となった際に従った家臣団の一族であった。

ところが、この篤胤(正吉)の幼少期については、長いあいだ実態がはっきりしなかった。幼いころどのように育ち、どのような教育を受けていたのか、当時の様子を具体的に語れる資料がほとんど残されていなかったのである。確実に確認できるのは、養子の平田銕胤(一七九九―一八八〇)が記した、たった三行の記述だけであった。

儒学者の中山菁莪にしたがって、漢学を始めた (8歳)

叔父の柳元に従って医術を学び、玄琢と称した (11歳)

元服して実名を胤行と名乗った (15歳)[3]

これを読んで、どのような印象を抱くだろうか。名門に生まれ、若いころから学問に励む、きらびやかな篤胤像を思い描く人も少なくないに違いない。

実際、20世紀初頭の歴史評論家の長田偶得は、この三行の記述や伝聞にもとづき、次のようなエピソードを展開している。一四歳のころ、菁莪の家塾に人々が集まって書を講じていた。その場にいた者たちは、篤胤(正吉)がいつも尊大にふるまい、まるで周囲に人がいないかのように振る舞うのを嫌って、一斉に批難を浴びせたのだという。ところが篤胤は、かえって好機とばかりに議論に応じ、少しも動じず、むしろ意気は高まるばかりだった。やがて人々は、彼の言葉の勢いには到底かなわないと悟り、ついには恐れ入って議論を切り上げた……[4]。

こうした逸話は、いかにも後の大人物らしい「若き俊英」の姿を思わせる。しかし、実際の幼い篤胤の生活は、こうしたイメージとはおそらく最も遠いものであった。むしろ、このような華やかな物語のほうが後世の誤伝に近いのである。幼少期の篤胤が置かれていたのは、輝かしい成長譚とはほど遠い、もっと過酷で、もっと筆舌に尽くしがたいほどの「不自由な生」だったのである。

晩年の篤胤が隠した幼少期の秘密

そのことを裏付けるように戦後になってから、幼い篤胤の実像に迫るうえで決定的な手がかりが見つかった。国学研究者・伊藤裕が、平田家の書庫を整理していた際に偶然発見した一束の文書である。包みの外側には、養子の銕胤の手で「大切な文献である。順番などを違えてはいけない。ただし冒頭と結末を欠いてしまっていて残念だ」[5]と書きつけられていた。銕胤が強い注意を払って保存しようとした様子が、ひと目で伝わってくる。

その包みをそっと開くと、中からは、紙片がずたずたに引き裂かれた手紙が現れた。片仮名と平仮名が入り混じった特徴的な筆致は、どう見ても篤胤自身のものだ。銕胤はおそらく、一枚一枚の紙片に丁寧に番号を振り、失われた本文の順序を少しでも再現しようと努めたのだろう。

伊藤は、その番号を頼りに断片を一つずつ拾い上げていった。まるでパズルを解くように、ビリビリに引き裂かれた紙片を並べ替え、つなぎ合わせていく。やがて、晩年の篤胤が自筆で記した、生々しい幼少期の全貌が、ゆっくりと姿を現し始めたのである。

……里子に出され、貧しい足軽の家で苦しい思いをしながら六歳まで育てられた。すでにこき使われていたが、その乳母の夫が死んだため、実家へ戻されたものの、父母や兄弟からは罵られ、ひどい仕打ちを受けたことは、いつも語っている通りである。八歳から十一歳までは、桜井宗休という大金持ちの御典医の家に養子としてもらわれていた。しかし、ふと医者の家に入るのが嫌だと思ったのに加えて、その養家に実の子が生まれたため、また実家へ戻された。それからは家にいて、飯炊き、掃除、草むしり、使い走り、屎尿の汲み取りなど、何もかも「兄弟の中でお前がいちばんよく出来る」と言われながら、憎まれてこき使われ、叩かれ続け、頭にはこぶが絶えなかった…[6]。

これは、篤胤の亡くなる一年前、天保一三年(一八四二年)一一月二日、養子の銕胤に宛てて書いた手紙である。いま引用したのは、伊藤によって明らかになった手紙の前半部分だ。

幼いころ、篤胤は里子に出され、さらに養子にももらわれたものの、どちらもうまくいかず、結局は実家に戻されてしまった。そして待っていたのは、肉親からの苛烈な仕打ちだった。家では下働きばかりを命じられ、「兄弟の中でお前が一番よく働く」と甘い言葉をかけられながら、実際にはこき使われ、叩かれ、頭にはこぶが絶えなかったという。

そんな幼少期の記憶は、語ること自体つらく、彼は深く胸の内にしまい込み、誰にも明かさずに生きてきたのだろう。事実、こうした幼少期の経験は戦後になるまでほとんど知られてはいなかった。

晩年の篤胤は、江戸から追放され、著作を世に出すことすら許されないという悲惨な境遇にあった。自らの不運に強靭な精神もこのときには大きく揺らぎ、これまで固く封じてきた過去を、慕ってくれる養子の銕胤にだけは洗いざらい告白したのである。けれども、書き上げてみるとあまりに悲惨な過去で、惨めさから引き裂いて部屋の奥底に押し込んでしまった。

そして篤胤の死後、銕胤はその断片を目にする。だが、自らの偉大な師であり父でもあった篤胤が、なぜそれを破り捨てたのか。その心情を思えば、彼はそれを世に出すことができず、息子として生涯ひっそりと抱え続けたのである。

「兄弟を殺して家を奪う相」

実際に篤胤が生まれた秋田藩は、深刻な財政難のただ中にあったことで知られている。藩の重要な収入源である稲作は度重なる冷害によって困窮し、さらに頼みの綱であった山林資源も荒廃しつつあった。

宝暦四年(一七五四年)には、秋田藩は独自の藩札である銀札を発行し、富裕町人・百姓を札元とする兌換券とすることで、幕府発行の正銀を確保しようとした。しかし、藩民が銀札をすべて正銀に交換してしまうので札元への取り付け騒ぎが起こり、藩は領内で銀札以外の使用を禁じ、正銀と銀札の交換を停止するという手段をとった。これによって藩内に猛烈なインフレーションが起こり、藩の発行する銀札を持っていた領民が餓死するという事態にまで発展した。

これと並行して久保田藩主の佐竹家ではお家騒動が勃発し、銀札反対派の佐竹義智が謀反の疑いをかけられ、また陰謀を働いたものとして下級武士の那河忠左衛門などが多数処罰された。当然藩財政は悪化する一方で、そこへ追い打ちをかけたのが、天明の大飢饉である[7]。

この天明の大飢饉が始まったのは、篤胤が六歳のころであった。東北地方を中心に冷害が続き、農作物は壊滅状態に陥った。藩民は次々に倒れ、近世最大規模といわれる大量の死傷者が出た。秋田藩でもその影響は甚大で、野山には餓死した人々の遺体が横たわり、さらに隣国の津軽のほうが飢饉の被害がさらに深刻だった[8]ため、多くの避難民が秋田へ流れ込んだ[9]。藩内は逃げ場を求める人々で溢れ返り、混乱は極みに達していたのである。藩士たちの俸禄も、藩の借上による実質的な減俸で、藩士たちの生活は極度に困窮していた。幼少の篤胤も藩財政の困窮を受けて、過酷な経験をしている。続きを見ていこう。

だが、生まれつき正直で素直な気質があり、きちんと教えられたこともないのに独学で本を読むことを覚え、人に会えばニコッと笑うところがあるので、他人からはかわいがられた。するとそれがまた恨まれ、あまつさえ顔にあざがあるために、「兄弟を殺して家を奪う相だ」と嫌われた。こんな寒い土地に住んでいながら、一度傷寒を患った時に、長兄が小さな夜着を貸してくれたのが最初だった。しかしその夜着も破れてなくなってからは、夜具を与えられたことはまったく無かった。手仕事で少しずつ小銭をため、その金で、貧乏な者が着るような「モク」(モグ、八郎潟に生息する水草を綿に代用して作られた防寒着)を買い、厳しい冬をしのいだ。炬燵に一度でも入れてもらったためしもない。そうではあっても、ただ「親とは怖く理不尽なものだ」と思っていただけで、恨む気持ちを持ったことはない。ただただ、「兄を殺す相だ」などと言われるのがつらくて……[10]。

この当時の秋田藩士は極度に困窮していた。実家に帰れば、また厄介者が戻ってきたと白い眼で迎えられたのだろう。寒冷な土地に暮らしながら十分な寝具も与えられず、傷寒のときに兄から小さな夜着を借りたのが唯一の例で、その後は手仕事で貯めた小銭で粗末な寝巻を買い、厳しい冬をしのいだ。炬燵にも入れない生活だったが、それでも親を恨むことはなく、ただ「兄弟を殺して家を奪う相だ」と言われ続けることだけがつらかったという。

篤胤の心に最も深い傷として残ったのは、肉親から浴びせられた「兄弟を殺して家を奪う相だ」という言葉であった。これは単なる悪口ではなく、当時の社会背景が色濃く反映されている。

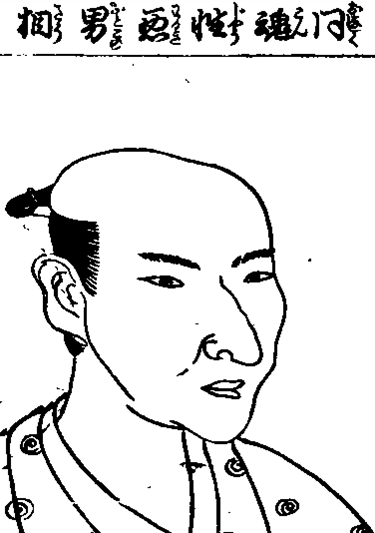

というのも、近世の人びとのあいだでは人相学が大流行していたからだ[11]。「三世相」や「大雑書」と呼ばれる仏教系・陰陽道系の占い書が広く読まれ、その中に個人の運命を判断するための人相の見方が詳しく記されていた。これらの冊子には、生まれ年による運勢占い、男女の相性、方位や家相の吉凶、神仏の説明、さらには生活知識に至るまで、実にさまざまな項目が並んでいた。例えば、安永二年(1773年)に刊行された『本朝人相考』には「魂性悪男相」として次のような人相が掲げられている[12]。

「兄弟を殺して家を奪う相」というのは人相学におけるこういった「悪相」にある文句であり、両親はこういった近世の人相学を参照して息子を叱咤したのである。「人に会えばニコッと笑うところがある」というところが他人からは好かれながらも、肉親からは憎まれたということからしても、この人相の問題は単に外見的に「悪相」に似ているというレベルでは語れないかもしれない。これはおそらく表情の問題である。他人からは一見愛想の良い子供に見られたのかもしれないが、肉親はその表情のぎこちなさに不気味なものを覚えたという読みもおそらくは許されるだろう。

幼い篤胤は「兄弟を殺して家を奪う相」という烙印を押され、逃れようのない不吉な未来を背負わされたかのように扱われた。その痛みは、彼にとって何より忘れがたいものとなった。

「痴正吉」と呼ばれた少年時代

幼い篤胤は、誰に教わるでもなく独りで文字を覚え、本を読み、懸命に勉学へと向かった。しかし皮肉なことに、明治維新ののちになっても、ふるさとでは彼のことを「痴正吉」と呼んで語り継いでいたという[13]。

甥の大和田徳胤や泉清右衛門が晩年の篤胤から直接聞き取ったところによれば、幼い篤胤はあまりに愚鈍だと親から見放され、武士としてではなく使用人同然に扱われ、周囲から馬鹿正吉と嘲られる屈辱に耐えかねて、江戸へ出て高名をあげ、必ず雪辱を果たそうと固く誓ったという[14]。その性格は、剛直で独りよがりなところがあったと伝えられている[15]。私たちが知るのは、死後の世界を大胆に論じた近世屈指の思想家・平田篤胤である。時代を超えて知られる思想家としての篤胤と、郷里で嘲られた一人の少年・正吉、この落差はいったい何を意味しているのだろうか。

ここでは篤胤を社会の規範というものを身体のうちにうまく取り込むことが難しい子どもだったのではないか、と考えてみようと思う。

社会の規範を身体に取り込めない状態、というのはどういうことか。大人になった今では忘れてしまいがちだが、子どもにとって世界を理解することは驚くほど難しい作業だ。大人たちが使う言葉を真似たり、読んでいる文字をなぞったりすることはできる。多くの人は幼少期に大人の模倣をしながら身体の動きや振る舞いを調整し、社会の一員として振る舞えるようになっていく。しかし、篤胤の場合はいくら周囲を真似しても形だけの模倣にとどまり、新しい場面に直面した途端に動けなくなっていたのではないか。その姿は大人の目には「愚鈍だ」「要領が悪い」と映ってしまうであろう。しかし、そこには単なる不器用さ以上の、もっと深い理由が潜んでいる。

子どもにとっては、周りの大人たちが当然のように共有している常識そのものが、信用できるまとまりとして立ち現れていないのである[16]。たとえば、大人たちが「こういうときはこう振る舞うのが当たり前」と信じている一連の作法、すなわち言葉づかいや所作、場の空気の読み方などが、子どもにとってはひとつの意味のある体系としてつながらない。目の前に散らばった断片のように見えてしまう。

だから、それらの断片を子どもが本当に理解するには、それを支えるもっと大きな世界の統一性を知らなければならない。大人たちが無意識に共有している「世界はこういうふうに成り立っている」という前提が見えないままでは、いくら言葉や振る舞いを真似しても、その場しのぎの模倣で終わってしまうのだ。言い換えれば、世界が統一されていないという感覚を抱えた人間にとって、社会的規範とは最初から前提として信じられないものである。そこではじめて、彼らの戸惑いや不器用さが、単なる能力の欠如ではなく、世界の見え方そのものが違っていることから生じているのだと理解できるのである[17]。

篤胤もまた、大人たちの社会にあふれる情報と自分のあいだに、どうしようもない断絶を見てしまう子どもだったのではないか。常識や所作が当然のように共有されていると他人が信じて疑わない世界へ、自分だけが入り込めずにいる。その違和感が深まると、表面的に模倣しようとしても、どうしても完全には同じように振る舞えない。そうした分裂した世界を前にしたとき、人はより根源的に、その断絶をつなぎ直す何かを、必死に探し求めることになる。

篤胤を救った「神の声」

篤胤が生涯をかけて築き上げた壮大な思想体系は、根本的な世界への不信から生まれた、世界をまるごと結び直そうとする切実な試みだったように思えてならない。そして、辛い幼少の篤胤を救い出したのが、世界を統合するためのひとつの原理としての「神」であった。

寛政七年(一七九五年)の一月八日、二〇歳の篤胤は、一通の書を残してひそかに脱藩をした。資金はわずかに金一両[18]、一月の大雪の羽州街道を進んだのだろう。猛烈な吹雪のなか、久保田藩から山形藩へ抜ける峻厳な雄勝峠へと差し掛かった。そして道の消えてしまうような大雪のなか、篤胤は遭難をするのである。

山道は大雪で人ひとり見えず、道もすっかり消えてしまっており、そのうえ腹も減り、手足も冷えて、ぼんやりと立ち尽くした。しかしどうすることもできず、途方に暮れていたところ、はるか向こうの木の上あたりだろうかと思うあたりから、「左り左り」と太く大きな声で三度、教えてくれるように聞こえたのだ。その声のした方をよく見ると、かすかに一本の道らしい形がうかがえたので、左へ進む決心をし、まず一礼を述べてから進んでいったところ、果たして本道に戻り……[19]。

脱藩をした篤胤は、手足が冷えてきて呆然としてしまうような低体温症を患い、生死が危うくなるような遭難体験をする。そのとき、はるか向こうの木の上から太く大きな声が聞こえた。その異様な声は、「左り左り」と三度、遭難した篤胤に道を示したのである。

極限状況のさなかに響いたその「声」は、まさに行くべき道を見失っていた彼に、進む方向をはっきりと示した。そしてこの体験は、篤胤が抱えていた分裂した世界の内部に、一本の背骨のような軸を与えた、と言ってよいだろう。

すべてが「神」によって支えられ、世界は「神」の権能によって秩序づけられている。篤胤は、この発見によって、それまで彼の中でまとまらず、ばらばらに散らばっていた世界の断片を、ひとつのまとまった像としてつかむことができたのである。

このとき彼が得たのは、単なる宗教的確信ではない。自分を取り巻く世界がようやく一続きの全体として結びつき、はじめて世界が意味を持ったものとして立ち上がるという決定的な感覚だったのではないか。

不自由な生を乗り越える新たな「神」の発見

篤胤の築いた国学が新たな時代の行動原理となりえた理由に、人間観を徹底的に変容せしめたということがあるだろう[20]。篤胤の初期の著作に『志都能石屋』(文化八年初稿[21])というものが存在しているが、そこにこんな一説が示されている。

世の中のことは何であれ、すべて神事である。それは四季の移り変わりや、昼と夜の交替だけでなく、世の中の乱れが起こり治まること、また雨が降り風が吹くことに限らず、人がこの世で行う様々な事柄についても同じで、結局のところ一切は神の御心、神のなす事に漏れることはない[22]。

この箇所は、島崎藤村が『夜明け前』を書く際に大変な共感をもって参照した部分である。主人公・青山半蔵は、明治維新へと確かに進んでいく民衆の姿を見て「一切は神の心であろうでござる」といって篤胤の言葉を思い起こしている[23]。史実における『夜明け前』の検討は今は置いておくとしても、藤村が篤胤の最も重要な箇所として引くように、この新しい神は明治維新という歴史の大転換を用意したように思われる。

四季の移り変わりも昼夜の交代も世の中の政治的混乱も、人間がこの世で行う一切の事柄が全て神の御心なのだ、というように篤胤は考える。篤胤の初期の著作で告白されるこうした神の考え方は、大量な文献を読み込んでいく後の篤胤からすれば、国学に身を投じる篤胤の直観的な神の考え方に近いだろう[24]。

私たちは、この世において様々な規範に縛られて生きている。篤胤の幼少期に苦しめられたのもそうした此岸的な規範倫理であった。そうした規範を身体化することができないならば愚鈍といわれ、社会には未熟者として入れてもらえない。そしてそうした社会の外部を想像することができなかったのならば、どこに行っても後ろ指を刺される外れ者として自己を肯定することは叶わないだろう。

けれども、現実社会の規範倫理が世界のたった一部分に過ぎなかったらどうだろう。実は自らが苦しめられている規範倫理が世俗的な領域でしか通用しないものでしかなかったならば、そうした規範倫理自体を相対化できる契機を発見するのである。そして、おそらくは今自らが規範倫理に苦しめられているという事実自体も、神の御心によって何か深い意味があるのだと肯定することができるようになる。篤胤がはじめに見出した神は、このようなものだったのではないだろうか。

一切のことが神の御心であったとするのならば、自分では失敗だと思っていることでも、神の目線からすれば失敗ということはありえない。人間が意志したことも意味があり、その意志が成就しても成就しなくても意味があることとして一切が肯定されていく[25]。隠れた「幽冥界」という超越的な領域から、神の御心がこの世である「顕明界」すべてに行きわたっているのだから、人々は素直に神の御心にふれて行動するだけでよかった。

このことから、篤胤の国学はむしろ徹底的な実践性を獲得していくことになる。自らの身体を神の御心に明け渡し、自らの意志を全肯定していくことによって猛烈な行動力を獲得していくことになるのである。ここまでは、若干ナイーブな篤胤像を描いてみたが、「神」を見出した少年・大和田正吉は、稀代の思想家・平田篤胤へと一気に変貌していく。

このようにして始まった篤胤の数奇な人生を、続けてみていきたい。

(次回へつづく)

[1] 篤胤の伝記については、平田銕胤「大壑君御一代略記」『新修平田篤胤全集』名著出版、一九七七年、五九三-六二九頁を中心として、主に渡辺金造『平田篤胤研究』六甲書房、一九四二年、田原嗣郎『平田篤胤』吉川弘文館、一九六三年、伊藤裕『大壑平田篤胤伝』錦正社、一九七三年、などを主に参照した。その他の参考文献については適宜注をつける。

[2] 「大壑君御一代略記」には「下谷地町」と記載されていたが、秋田県教育会発行『平田篤胤佐藤信淵両先生小伝』秋田県教育会編、一九〇九年において久保田大絵図の研究によって生誕の大和田家の場所が特定され、現在は「土手谷地町街区公園」となっており陸軍中将本荘繁三郎が建てた碑「平田篤胤先生誕生之地」、連隊長高草木重列が建てた「嗚呼勤王平田先生誕生之地」の二つが残っている。

[3] 「天明三年癸卯儒家中山菁莪ト云人ニ隨テ、漢学ヲ始メ玉フ八歳」「天明六年丙午叔父柳元ニ従テ医術ヲ学ビ、玄琢ト称シ玉フ十一歳」「寛政二年庚戌元服シテ実名胤行ト称シ玉フ十五歳」平田銕胤「大壑君御一代略記」『新修平田篤胤全集』名著出版、一九七七年、五九五-五九六頁。引用者現代語訳。

[4] 「一日菁莪の門に会して書を講ず。衆生常にその豪岸にして、傍ら人なきか如くなるを悪み、一斉鋒を聚めてを攻難す。篤胤乃ち機に陥つて論辯するに、神色自若として、意気益々揚る。衆生その言を以て冒す可からざるを知り、遂にに畏れて已みきと云ふ。獅児れて三日、已に搏噬の勢あり」長田偶得『徳川三百年史中』裳華房、一九〇三年にある(引用者現代語訳)。渡辺金造『平田篤胤研究』においては「言い伝えられている」とあり、その初出は不明。

[5] 「大切の御書也。順ナド違ハスベカラズ、但シ首尾欠テ残念也」(伊藤記録)引用者現代語訳。

[6] 「里子にやられ、貧乏御足軽の家にて苦々しく六歳まで養ハレ、既ニオキツケニサレルトコロ乳母ノ夫が死テ家に帰されて父母兄弟ニ呵噴セラレタル苦ミ言語同断イツモ語レル通リ也。八歳ノ時より十一歳まで、桜井氏宗休ト云ナル大金持の御はり医の所ニモラレテ居タガ、フト医者坊にナルガイヤト思ヘルニ合せて、養家ニ実子が出来シ故ニ帰サレ、其ヨリ家ニテ、飯タキ掃除草ムシリ便小走リ屎カツギ、何もかも、兄弟中にイッチョク出来ルト云ヒツツ、憎ミ使ハレ、打タゝカレ、頭にコブノタユルコトナク、」伊藤裕『大壑平田篤胤伝』錦正社、一九七三年、一九頁。引用者現代語訳。

[7] 秋田県編『秋田県史第二巻』秋田県、一九六四年参照。

[8] この様子は菅江真澄が「外が浜風」で伝えている。菅江真澄「外が浜風」『菅江真澄遊覧記』東洋文庫、第一巻、一九六五年。

[9] 「此の年は古来未聞の大飢饉なるを以て、十二月南秋田郡八橋村(秋田市)へ救助小屋を察知し、一日一人に付三合を給せしが、飢者の施行を受くる者七八百人有り。又路傍山野に餓死する者数多ありしといふ。」「津軽地方も甚しかりしと見え、飢衰たる老若男女或は杖に倚り、或は手に手を取り、又老を負ひ幼を抱き、秋田地方に入込しこと、其の数を知らざる程にて、凡そ五六千人ならんと云ふ」(石井忠行「伊津園茶話第二十八の巻」『新秋田叢書』歴史図書社、第一一巻、一九七二年、二九一頁)。

[10] 「デモ生レ御実義の気味アリ、よき教ヘも受ネド、独ニテ書物をヨムことをオボエ、人にアヘバニコリとスル所がアルから、他人はカハヒガルトテ夫をニクマレ、アマツサヘに、顔にアザのアルガ、兄弟をコロシテ家をウバフ相也トテイヤガラレ、カカル寒国ナルに只一年傷寒をワヅラヒシとき、大兄キガチヒサナ夜着をカツテ具タガ始にて、夫がキレテナクナツテからは、夜具を賜ハリシこと実になく、手細工にて小銭をタメ、夫で奴の着テネルモクと云ものをカッテ、極寒の冬をシノギ、炬燵に一度も当ラレタルためしなく、サルニテモタダ親をコワキもの、無理イフものとは思ツタナレド、恨ミタル心はオコツタことはナキ様也。サレド兄をコロス相だト云ハルルがツラク」伊藤裕『大壑平田篤胤伝』錦正社、一九七三年、一九-二〇頁。引用者現代語訳。

[11] 人相学と篤胤の幼少期の関係については吉田真樹『平田篤胤―霊魂のゆくえ』講談社学術文庫、二〇一七年を参照した。また、平田篤胤の生存の苦悩に関する論も吉田の議論を参照している。

[12] 郭西翁『本朝人相考』仙掌斎編、一七七三年(国書データベース、東洋大学附属図書館所蔵、一二七コマ)

[13] 沖野岩三郎『平田篤胤とその時代』厚生閣、一九四三年、六-七頁。明治一四年明治天皇東北御巡幸に際して天覧調査書として、篤胤の甥である大和田徳胤・泉清右衛門が『平田篤胤自聞受書』として提出したものにも、「愚鈍なる性質」と記載がある。篤胤の生家の大和田家は、浅見絅斎の系譜にある厳正な崎門学派の家系にあったので、伊藤裕説によれば他家に養子に出されたために武士階級としての十分な教育を受けれず、両親との対立を招いたのではないかと述べている。

[14] 「至って愚鈍なる性質、十九歳迄親清兵衛より読書を学び候得共、詩経書経にも不至、愚鈍可譬様なく、余りなること故、十九の時親清兵衛も惘れ果て、迚も其方は士には成らぬ者、予も諦めたりとて、袴を脱がせ、大小をも差させず、下人同様ニ厄介を致し、町用を達させ置候由、右様愚鈍なる故、近処にては、馬鹿正キ〳〵と申居候由、然るに正吉心ニ思ふには、吾不肖なるが故親には此様ニ致され、世間の者には、馬鹿〳〵と呼われ、扨々残念心外なること、吾是より江戸ニ登り天下に大名を挙げ、此汚名を取消さんと俄ニ心易りして…云々」『平田篤胤自聞受書』(伊藤裕『大壑平田篤胤伝』錦正社、一九七三年、三〇-三一頁)。

[15] 「此児性剛毅而不順父母之教誨」『御諱本生系図』平田家蔵。

[16] 村井紀は、篤胤と折口信夫において「痣」という共通点があることを指摘し、それによって残ったエクリチュールへの不審が記紀正伝そのものを解体してしまうような神話想像を導いたものと指摘している。(村井紀「書物の解体など―平田篤胤と折口信夫と」『折囗博士記念古代研究所紀要』第四号、一九八四年、一二三-一四六頁。)

[17] この問題は、ディルタイにおける部分は全体から理解されねばならず、全体は部分から理解されねばならないという「解釈学的循環」および「了解心理学」の問題を援用してもよい。ディルタイにおいては、人間の生は全体性と個との関係から生まれるが、それは全体性との解釈学的循環の中での折衷点の模索として現れる。(ディルタイ「論理学・心理学論集」『ディルタイ全集』法政大学出版局、大野篤一郎編、第三巻、二〇〇三年)。

[18] 平田銕胤「大壑君御一代略記」より。前述の断簡には「五百文」、『平田篤胤自聞受書』には「金一両」とある。

[19] 「山路大雪なれば人一人も不見、路も無く且つ腹も透き、手足も冷え茫然と立居候得共、如何とも可致様無く途方に暮れ居候処、遥か樹木の上やらんと思ふ処に左り〳〵と太と太としき声にて三度教へ呉れ候由、其時を見ればかすかに一筋道の形代らしきもの有之、故に左に心を極め、一礼をのべ行きし処果して本道に至り…」『平田篤胤自聞受書』(伊藤裕『大壑平田篤胤伝』錦正社、1973年、34頁)。

[20] 「国学が封建的教学に対し、新鮮な批判原理となりえたのは、それがいわば従来の人間論のコペルニクス的な輪廻をひきおこしたからである。そこに見出された真情こそが少なくとも 日本民衆の人間的本質とされ、その本質をもととして形成される神ながらの政治的共同体が「神州」の国がらであるとされた。そこでは、幽顕二界を支配する神々の心がすべてに行きわたっており、人々はただ素直に神々の心にふれて或いは喜び、或いは悲しむだけでよかった。このような政治的共同社会においては、その最高の意志が何であるかを人為の工夫によって探求する必要もない。なぜなら、神々は現にその事迹をこの世の出来事のすべてにあらわしているのだから、人間にとってはただ世の中の出来事をそのままに神意のあらわれとして礼拝するだけでよかった」橋川文三『ナショナリズム』ちくま学芸文庫、二〇一五年、一三三-一三四頁。

[21] 初稿完成年度は朴鍾祐「『志都能石屋』考―平田国学における「幽冥」と「医道」」『国文論叢』第二〇巻、一九九三年による。

[22] 「世の中のこと。何事に依らず盡く幽事で。夫は四季。また晝夜のゆき替り。世の中の亂れ治り。また雨ふり風吹きばかりでなく。人の現に致すことゝても。約まる處は。皆神の御心。御所爲に漏るゝことなく。」平田篤胤「志都能石屋」『新修平田篤胤全集』名著出版、第一四巻、一九七七年、四二六-四二七頁。

[23] 「冬の日は茶屋の内にも外にも満ちて来た。食後に半蔵らは茶屋の前にある翁塚のあたりを歩き回った。踏みしめる草鞋の先は雪溶どけの道に燃えて、歩き回れば歩き回るほど新しいよろこびがわいた。一切の変革はむしろ今後にあろうけれど、ともかくも今一度、神武の創造へ――遠い古代の出発点へ――その建て直しの日がやって来たことを考えたばかりでも、半蔵らの目の前には、なんとなく雄大な気象が浮かんだ。日ごろ忘れがたい先師の言葉として、篤胤の遺著『静の岩屋』の中に見つけて置いたものも、その時半蔵の胸に浮かんで来た。「一切は神の心であろうでござる。」」島崎藤村『夜明け前 第一部(下)』岩波文庫、一九六九年、三六九-三七〇頁。

[24] この箇所は宣長の神観を反映して、篤胤なりに解釈したものである。宣長においては人間は神の人形のような存在として語られる。「さて世ノ中の事はみな、神の御はからひによることなれば、顯事とても、畢竟は幽事の外ならねども、なほ差別あることにて、其差別は譬へば、神は人にて、幽事は、人のはたらくが如く、世ノ中の人は人形にて、顯事は、其人形の首手足など有て、はたらくが如し、かくてその人形の色々とはたらくも、實は是も人のつかふによることなれども、人形のはたらくところは、つかふ人とは別にして、その首手足など有て、それがよくはたらけばこそ、人形のしるしはあることなれ、首手足もなく、はたらくところなくては、何をか人形のしるしとはせん、此差別をわきまへて、顯事のつとめも、なくてはかなはぬ事をさとるべし」本居宣長「玉くしげ」『本居宣長全集第八巻』筑摩書房、一九七二年、三二〇―三二一頁。

[25] 「たしかに国学のいうような政治的共同体においては、すべての群衆は神々の心によってひとしく左右されており、たとえばすべて死によって冥界(夜見の国)に赴かねばならない。そこになんらの特権者も存在しないことは明らかであった。しかし、そのような人間集団は、果して自己の意志によって行動する存在かといえば、それは全くありえないことであった。実在するものは神々のみであり、人間はいわばその心の働きにつかえる操り人形のようなものであった。(中略)ここでは人間的な「一般意志」というものはありえない。考えられることは、神々の意志にしたがってもっとも素直に動作するものがこの政治的共同体の最高の統一者であるということであり、もしネーションをいいうるとすればそれはその者の意志に一体化しえた集団ということになるであろう」橋川文三『ナショナリズム』ちくま学芸文庫、二〇一五年、一三五-一三六頁。

マイクロビオテックやグルテンフリー、オーガニック……現代において、健康志向とスピリチュアルは密接に結びついている。さらに、そうしたスピリチュアリズムは反動的なナショナリズム運動と結びつき、社会のなかの排外主義や差別と結びついてしまっている。こうした健康志向・スピリチュアリズム・ナショナリズムの根底には、人間が生来持っている「死」への恐れがある。 このような時代の流れをどのように捉えればいいのか?「死」の恐怖から、人間は逃げられないのか?この問いを向き合うヒントは、平田篤胤とその門下生たちが辿った足跡にあった。 本連載では国学研究をおこなう著者が、篤胤を「人間の持つ『死』への恐れを乗り越えようとした思想家」として位置づけ、日本の国学の系譜を総攬することで、恐怖から生まれる反動的な思想を乗り越えるための思想を考える。

プロフィール

いしばしなおき 宗教学・近世思想史・文学。2001年神奈川県生。論考「ザシキワラシ考」で、2020年度佐々木喜善賞奨励賞を受賞し、民俗学を中心に執筆活動をはじめる(論考はその後『現代思想』「総特集=遠野物語を読む」に掲載)。論考「〈残存〉の彼方へー折口信夫の「あたゐずむ」から」で、第29回三田文學新人賞評論部門を受賞。論考「看取され逃れ去る「神代」」(『現代思想』「総特集=平田篤胤」)の発表以降、平田篤胤を中心とした国学思想を中心に研究を進める。編著『批評の歩き方』等々に寄稿。

石橋直樹

石橋直樹

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり