「道徳」という科目に大きな変化が生じている。これまで「教科外の活動」という位置づけになっていた道徳が、小学校では平成30年度から、中学校では平成31年度から「特別の教科」として扱われることになった。同時に検定教科書も導入されている。

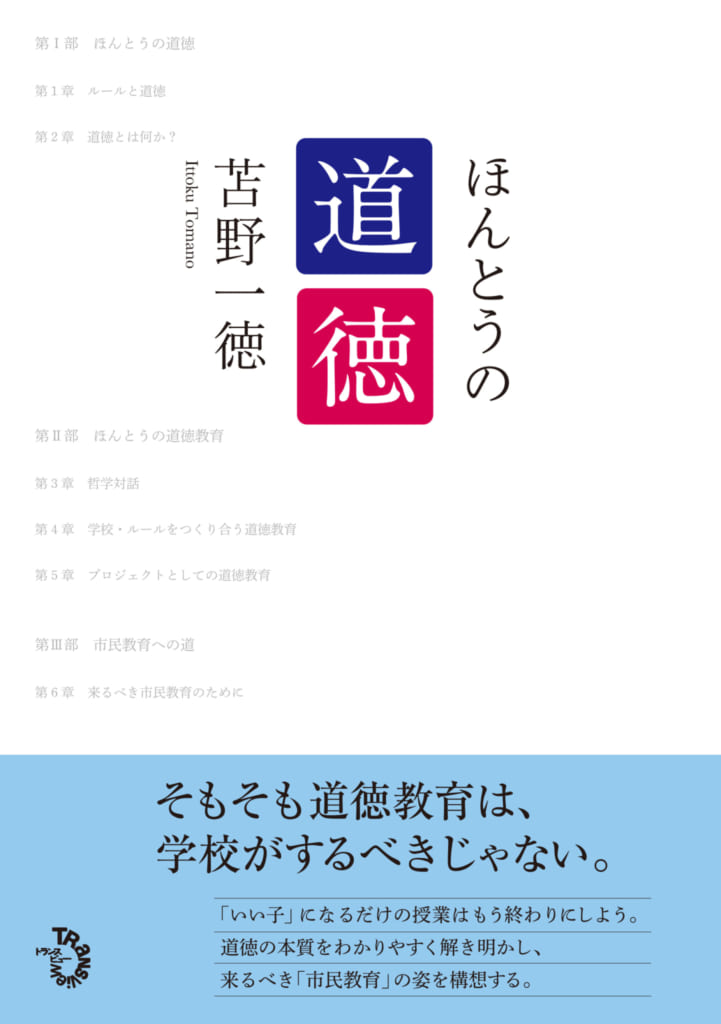

このような変化について、そしてそもそも「道徳」という科目について、私たちはどのように考えればよいのだろうか。新著『ほんとうの道徳』(トランスビュー)を上梓した苫野一徳さん(熊本大学教育学部准教授・教育哲学)にお話をうかがった。

――「はじめに」でいきなり結論が書いてあったので驚きました。「道徳教育」は学校がやるべきではない、代わりにやるべきは「市民教育」だと。道徳は教えるべきではないということなのでしょうか?

苫野 即時廃止論をとなえているわけではありません。ただ哲学的に考えると、本来は学校で教科としての道徳を教えるべきではない、ということです。

現実には、いま小中学校で教えられている「道徳」は教科化されたばかりなので、文科省としてもいきなり取り下げるわけにはいかないでしょう。それならば少しずつ、10年後、20年後ぐらいには教科としての道徳をなくして、代わりに市民教育をやるという方向の議論をつくっていきたい。道徳という言葉をあえて使いたいのであれば「市民道徳」という言葉にして、市民教育をこそやる必要があると思っています。

『ほんとうの道徳』(トランスビュー)著者・苫野一徳氏

――道徳教育ではなく、市民教育を行うべきだと考えるのはなぜですか?

苫野 それは学校教育の本質を考えれば明らかです。学校教育とは、根本的に言ってこの市民社会の土台を支えるものです。そして市民社会とは何かというと、モラルによって成り立つ「モラル社会」ではなく、異なる「モラル」の持ち主たちが共存するために互いに「ルール」をつくり合う「ルール社会」です。「モラルからルールへ」という転換は、この2~3世紀の間に哲学者たちが見出した本当に大きな知恵なのです。

プロフィール

哲学者・教育学者。熊本大学教育学部准教授。1980年兵庫県生まれ。早稲田大学大学院教育学研究科博士課程修了。2020年4月に開校予定の軽井沢風越学園では理事を務める。著書に『どのような教育が「よい」教育か』(講談社選書メチエ)、『教育の力』(講談社現代新書)、『子どもの頃から哲学者』(大和書房)、『勉強するのは何のため?』(日本評論社)、『はじめての哲学的思考』(ちくまプリマ―新書)、『ほんとうの道徳』(トランスビュー)、『愛』(講談社現代新書)など多数。

苫野一徳

苫野一徳

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり