――哲学者たちが見出した「モラルからルールへ」という転換について、詳しく教えてください。

苫野 近代以前の世界は、異なるモラル(道徳)同士の衝突の世界でした。ヨーロッパではキリスト教のモラルとイスラームのモラルが衝突し、あるいはカトリックのモラルとプロテスタントのモラルが衝突し、……というように違うモラルを持った人たちが殺し合うような社会だったのです。

そこで「こんなことはもうやめにしよう」というのを、250~300年ぐらい前の哲学者たちが言い出した。そうして生まれたのが、どんなモラルであってもそれが他者の自由を侵害しないかぎり認めようという「自由の相互承認」の原理です。

近代市民社会とは、この「自由の相互承認の原理に基づいたルール」で営まれるルール社会のことです。つまり「モラルからルールへ」という社会の大きな転換があり、そしてそのルール社会をつくるために「法」というルール体系がつくられ、そしてこの「法」をより実質化するために教育という制度が生み出された。にもかかわらず、学校の中でまたモラルを教育するのは原理的におかしいことです。

――まるでモラルを基盤にしていた時代へと、逆行しているかのようですね。

苫野 その通りです。そもそも、モラルとは何か。基本的には「習俗の価値」という言い方を私はしています。先ほど言ったように、イスラームの習俗の価値、カトリックの習俗の価値、プロテスタントの習俗の価値、あるいは儒教の習俗の価値というように、ある特定の時代とか状況とか、文化とか国の中でだけ通用するきわめて限定的なものです。モラルとは、必ずそういう本質を持っています。

そういった限定的な習俗の価値を子どもたちに教えるのは、市民社会の本質から言って、おかしなことでしょう。そうではなく、どんなモラルの持ち主も互いに認め合う「ルール」、これを学校教育で扱うのが当然だというシンプルな話です。

――学校教育でモラル(道徳)ではなく、「自由の相互承認」を原理とするルールを扱うことで、どのようなメリットがあるのでしょうか。

苫野 例えば「自由の相互承認」の原理に基づけば、いじめは明確にダメだと言うことができます。「この社会はどんな人も他者の自由を侵害しない限り、お互いに認め合わなければならない。自分たちの習俗の価値観に従わないからといって、別に誰かの自由を侵害しているわけではないのだから、いじめてはいけない」というように、はっきりと理由を説明できるわけです。

つまり、あらゆる法的なこと、あるいは教育的なことの根幹に「自由の相互承認」という視点を持っておくと、何が良いことで何が悪いことかを、いつでも考えられる。自分で考えて結論を出すことができる。

もちろん、何をもって「自由の相互承認」が実現されているか、何をもってこれが侵害されているかは、常に議論に開かれています。でもこの原理を底に敷くことで初めて、私たちはこの市民社会における「良い悪い」を力強く考え合っていくことができるのです。ただの信念や趣味や独りよがりな「モラル」で判断するのではなく。だからこそ学校教育で教えるべきは、むしろこちらの方なのです。

プロフィール

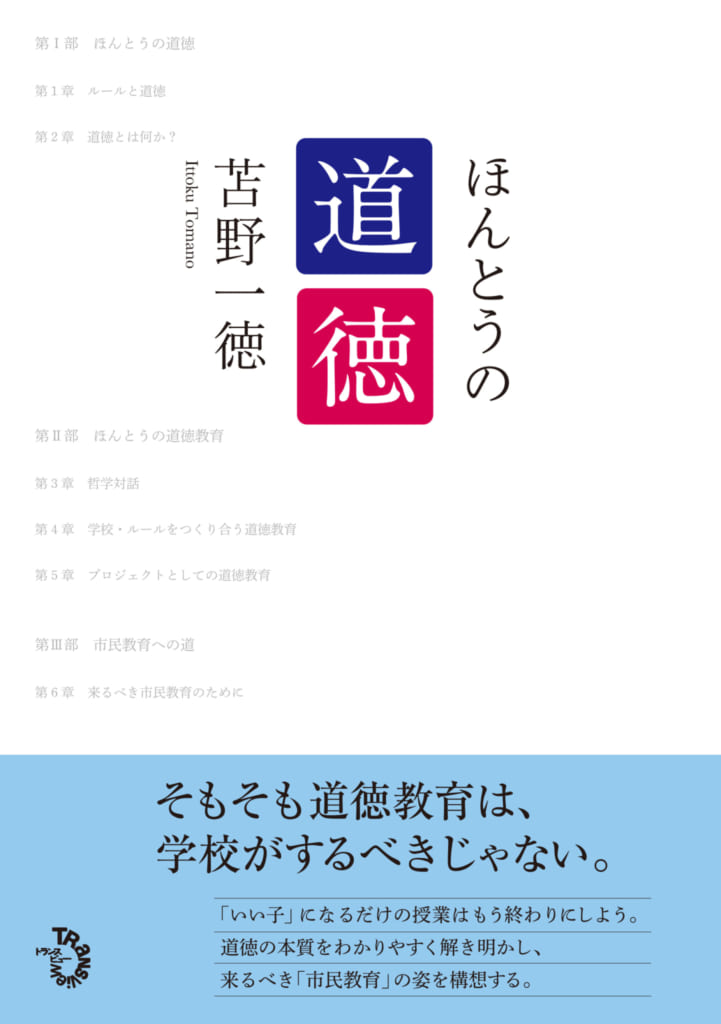

哲学者・教育学者。熊本大学教育学部准教授。1980年兵庫県生まれ。早稲田大学大学院教育学研究科博士課程修了。2020年4月に開校予定の軽井沢風越学園では理事を務める。著書に『どのような教育が「よい」教育か』(講談社選書メチエ)、『教育の力』(講談社現代新書)、『子どもの頃から哲学者』(大和書房)、『勉強するのは何のため?』(日本評論社)、『はじめての哲学的思考』(ちくまプリマ―新書)、『ほんとうの道徳』(トランスビュー)、『愛』(講談社現代新書)など多数。

苫野一徳

苫野一徳

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり