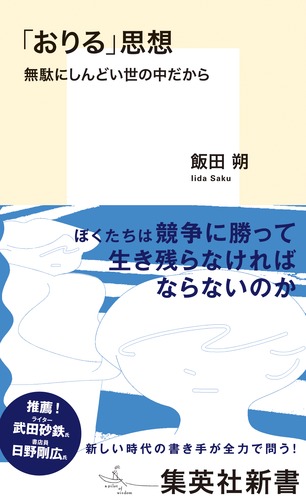

1月17日に集英社新書から発売された『「おりる」思想 無駄にしんどい世の中だから』(飯田朔・著)。誰かとの競争に勝って生き残ることを要求される現代社会に対して、自分らしくあるために、正しいと思われている人生のレールやモデルから〝おりる〟ことを模索し提案した一冊だ。

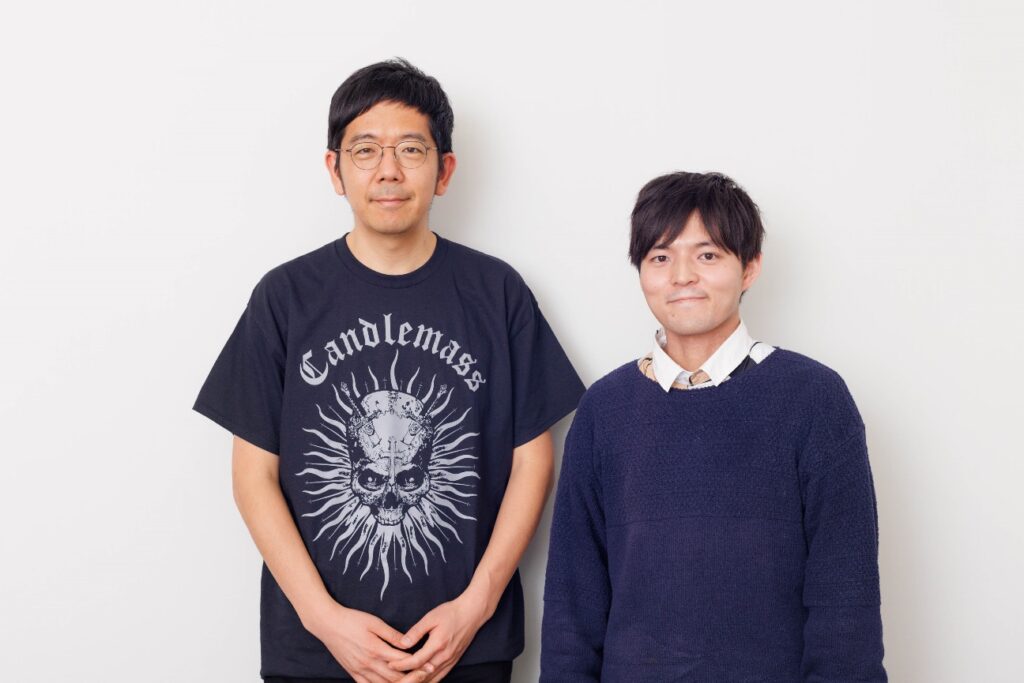

その刊行を記念して、本書に帯推薦文を寄せてくれたライターの武田砂鉄さんをお招きし、著者との対談を行なった。

武田 本書の帯に推薦文を書かれている、ときわ書房志津ステーションビル店の店長・日野剛広さんは、僕が出版社の営業部時代だったころからの知り合いなんです。当時、千葉県の書店担当だったのですが、書店員の日野さんとあまり本の話をせずに音楽談義をして直帰する、なんて日々でした。当時、あまりやる気のなかった二人ですが、今はそれぞれそれなりにやる気が出てきた……そんな日野さんから最初に飯田さんのお名前をお聞きして、今回の『「おりる」思想』を読んだのですが、読んでいると、営業部員だったあの当時の自分を思い出すことにもなりました。

この本で書かれているように、昨今は様々な物事が勝ち負けのモノサシで測られています。いわゆるインフルエンサーとされる人々が〈勝ち組〉として〈論破〉していく様子は、なにもSNS空間だけではなく、政治の世界、日々の生活、あらゆるところでも似たような雰囲気になっています。

では、それに対するしんどさや生きづらさを解消するためにはどうすればいいのか、これが本書のテーマだと思うんですが、このような本が出ることによって飯田さん自身が「そうだ、この人みたいになろうよ、おりようよ」という指針にされてしまう逆転現象も起きるかもしれません。そのあたり、ご自分の〈揺れ〉のようなものを、飯田さんはどんなふうに捉えているのか聞いてみたい、と思ったんです。

飯田 えっと、実は僕は、人と対談するのはこれが初めてで、今もあまり頭が回っていないんです。この本を書くとき、もともとは集英社新書プラスのウェブ連載だったんですけど、いわゆる何かの専門家とかプロの物書きではない、もうちょっと肩の力を抜いた、働いていないときの自分とか、実家にただいるときの自分とか、そういう立場から映画や本についてしつこく考えることを通して、社会についても考えることができないかなって思って始めた連載ではあるんです。

この本の中で取り上げている『パディントン』という映画とか、深作欣二監督の『バトル・ロワイアル』とか、勝山実さんの『安心引きこもりライフ』という本とか、そういうものを自分の中で振り返ったり批評したりしながら、競争とか成長みたいなものと反対の方向にあるテーマについてちょっと自由に考えたいな、と思って始めたんです。うまく説明できないんですけど。

とはいっても、最初から「おりる」ということばが自分のなかに浮かんでいたわけではなくて、書いていくなかで徐々にそういうものが出てきたんですけど、朝井リョウさんの小説について論じていく後半の部分では、「そうはいっても簡単にはおりられないんじゃないか」「〈おりる〉ということだけで話を終わらせちゃうと、それはそれで不十分なところがあるんじゃないか」というふうに考えが変化していったところはありますね。

武田 こうやって担当編集者の人と一緒に来て、カメラの前に立ち、この会話が対談記事となり、本を読んだ別の編集者から、「次はこういうものを書いてみるのはどうでしょう?」と言われるようになると、まさに今の飯田さんは〝おりられなくなる〟入り口に立たされているのかもしれませんね。

飯田 そうですね……。

武田砂鉄さんが『なんかいやな感じ』(講談社)か『父ではありませんが』(集英社)だったと思うんですけど、「自分の忙しさは自分で調整ができるから、ほかの立場の人と比べるとちょっと違いがあるかもしれない」というようなことをお書きになっていて、僕も今はわりと自分でまだ調整ができるほうかなと思ってるんですけど、それは自分が実家暮らしでそんなに追い詰められていないからで、これがたとえばひとり暮らしで生活にも追われている状態だったりすると、やっぱり忙しくしなきゃいけないようになっちゃうのかもしれないし……。

武田さんの質問に対する答えになっているか少し不安ではありますが、とりあえずぼくの本について言うと、この本はみんなに「ぼくみたいになって」とか「このやり方をマネすればいい」という内容ではないんですね。それに、この本の言う通り「おりれば」人生の悩みが全て解決されます、というものでもないと思っています。

今回書いた「おりる」思想って、競争や「何者か」っていう発想から完全に脱け出して仙人みたいになろうという提案ではなくて、こういう考え方があることを知っておくと、どんな立場にいる人にとっても自分の呼吸を守って生きていくために、少しは助けにはなるんじゃないか、と考えて書いたものです。人生一発逆転をするためのハウツーじゃなく、自分のペースで呼吸しながら人生を歩いていくために大事な杖、というぐらいのイメージです。

自分が本を出して、物書きになるということも、ぼくはこの範囲内で捉えています。資本主義や競争原理とかいったものと完全に縁を切って、独自の思想を描くというものじゃないです。一方で、競争のただ中に入って「何者か」として自説を開陳するのとも違う道だと考えています。

本の中で取り上げた伊藤洋志さんの『ナリワイをつくる』を思い出しながら言えば、本を売る以上赤字は避けたいし、自分でもSNSとかイベントで宣伝はする。でも、そうするのはベストセラーになるためとかフォロワーを増やして有名人になるためじゃない。ぼくがやりたいのは、自分の書いた文章を必要としている人のもとにちゃんと本を届ける、ということなんです。

そもそもぼく自身は忙しくすると疲れて破たんしてしまう性質なので、結局どんなに売れても、書くスピードも遅いし、勝てないだろうし、勝たない方がいい人生なんじゃないかなあ、と思ったりもしています。

武田 飯田さんの本では、冒頭で「どうも自分は、今の日本の感じに合わないな」「30数年生きてきて、ちょっと違うんじゃないかと感じた」といった主旨のことを書かれていますね。それは、どういう「感じ」だったのでしょう。

飯田 僕は高校生まで地元の私立の自由な校風の中高一貫校だったこともあって、とくに違和感があまりないまま過ごして、大学は早稲田に入ったんです。まだガラケーの時代だったんですが、入学式のときに壇上で先生の話が終わって解散になったとき、みんながそのガラケーでいっせいに隣に座っている人とアドレス交換を始めたんですね。それを見て、「えっ……。ただ隣に座っただけでまだ話してもいない人に、こういうことをやんなきゃいけないのかな……」ってびっくりして、大学での違和感がふくらんでいったんですね。

入学後は、学生が自由に使えていたラウンジスペースのロッカーがなくなったり、村野藤吾という有名な建築家が建てた建物が改修という名目で4年間ずっと工事中になってしまって、いい建築なのにそれを壊しちゃうのっていったい何なんだろう、と思っていて、でも自分がひねくれているから、そういうことを感じやすいのかなと思って大学時代を過ごしてたんですけど、その後にジェントリフィケーションという言葉が出てきたり、東京の色々な街で再開発が行われたりもして、自分が大学時代に持っていた違和感はそれなりに的を射たものだったんじゃないか、と後から思いました。

武田 大学で周囲の人がいきなりアドレス交換を始めてなじめなかった、という話は、自分にも似た経験があります。僕は成城大学出身なのですが、あまり積極的に通っていなかったし、特に思い出もないのでプロフィールには書いていないのですが、成城って小中高から上がってくる人が一定数いるんです。少人数クラスの数割が下から上がってきた人たちで、当然、その人たちは知り合い同士なので、まずは彼らがクラスの空気を作るんですね。

最初の頃は、自分もそこに馴染まなければ、というプレッシャーがあったので、入学して間もない頃に「下北の古着屋にみんなで行こうぜ」みたいな流れになったとき、服にちっとも興味がないのに、みんなと一緒に古着屋に行ったんです。その帰り道に「いや、これはおかしい」と「これに染まってはいけない」と考え直した。そこからはもう、大勢に合わせることはしなくなっていったんです。

「それをせざるを得ないプレッシャー」に対するアンチテーゼのような感情がずっとあります。うまく立ち回る人がうまくいくシステムのようなものになじめなかった人たちは、一定数いると思うんです。

飯田 僕は大学2年生の夏休み入るくらいの頃に、大学に行くのがすごく嫌になってきました。学生同士の飲み会に行っても楽しくなさすぎて、そのうち顔がどんどんかゆくなってきて、居酒屋で顔を掻いてるとさらに顔が赤くなってきて、こりゃやばい、と。アトピー性皮膚炎が悪化してしまったんです。それでどんどん大学に行きたくなくなって、これはもう休もうと思って大学の保健センターに行ってカウンセラーに相談してみたんです。

すると、重度じゃないけれども発達障害だということがわかったんですね。そう言われるとホッとする反面、今のようによく知られたことばでもない時代だったので、「なんだそりゃ」と思いながら、そこから1年間くらい、当事者の会のようなものにも通って大学も行けなくなり、その頃からB5サイズのペラ一枚の紙に変な文章を書いて、吉祥寺や新宿のお店に置いてもらうということをなぜか始めるようになりました。

武田 それが、プロフィールに書いてある『吉祥寺ダラダラ日記』ですか。

飯田 大学の不登校になる直前まで1年間くらい映画館でアルバイトをしていたんですけど、映画のチラシを銀座や池袋のお店に配りに行くと、チラシ以外にも謎の詩とかエッセイとか、誰かが書いたものが置いてあったりしたんです。不登校が始まって1年ほど経過した頃にそういうチラシ置き場の存在が頭に浮かび、「自分も何か書いて、ああいう場所に置いてみようかな」と思って書くことを始めてみて、それからは、なんかモヤモヤしたいやな感じに割と抵抗するようになっていったのかなと思います。

プロフィール

いいだ さく

文筆家。1989年、東京都出身。早稲田大学在学中に大学不登校となり、2010年、フリーペーパー『吉祥寺ダラダラ日記』を制作。また、他学部の文芸評論家・加藤典洋氏のゼミを聴講、批評を学ぶ。卒業後、2017年まで学習塾で講師を続け、翌年スペインに渡航。1年間現地で暮らし、2019年に帰国。『「おりる」思想 無駄にしんどい世の中だから』が初の書籍執筆となる。

たけだ さてつ

1982年生まれ。出版社勤務を経て、2014年よりライターに。2015年、『紋切型社会』で第25回Bunkamuraドゥマゴ文学賞受賞。最新刊は2023年9月に出た『なんかいやな感じ』(講談社)。他に『わかりやすさの罪』『偉い人ほどすぐ逃げる』『父ではありませんが』など。週刊誌、ファッション誌、webメディアなどで執筆するほか、ラジオ番組のパーソナリティとしても活躍

飯田朔×武田砂鉄

飯田朔×武田砂鉄

大塚久美子×塚原龍雲

大塚久美子×塚原龍雲

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり