2011年4月、福島県飯舘村。「日本で最も美しい村」にも名を連ねたその地で、102歳の老農夫がひっそりと自ら命を絶った。穏やかな余生を過ごしていた老農夫にいったい何が起きたのか。2026年1月26日刊行のジャーナリスト・青木理氏の『百年の挽歌 原発、戦争、美しい村』(集英社刊)は、10年近くの長きにわたって飯舘村に足を運び、現場の人々に寄り添って書き上げた渾身のノンフィクションである。東日本大震災・原発事故から15年、あれほどの危機に見舞われたにもかかわらず“原発回帰”政策が露わに進められ、それに反対する声も間遠になった。「東日本壊滅」の間際に瀕した危機と恐怖はもう人々の記憶から抹殺されてしまったのか。とすれば、私たち日本人は深刻なる健忘症にかかってはいないか。

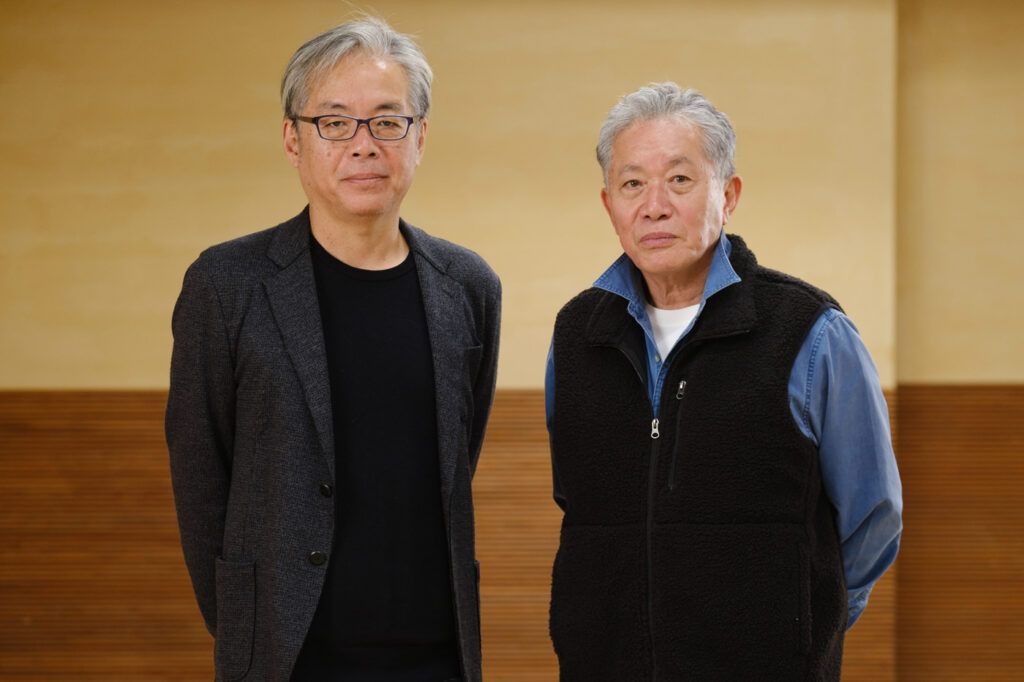

著者の青木氏と思想家の内田樹氏に、忘却の中で劣化するメディア、孤立する現代人、境界線の喪失により迫りくる食料問題など、今そこにある日本の危機について語り合っていただいた。

構成:宮内千和子 撮影:三好祐司

10年近い取材で培った信頼関係

内田 よい本でした。まるで小説のようで、一気に読んでしまいました。こんなこと言うのは失礼だけど、「文章うまいなあ」と思って。現場の人に寄り添って書くというのは、対象との距離感が難しいんですよね。寄り過ぎると息が詰まってくるし、離れ過ぎると、今度は相手の感情のひだが伝わらない。僕は人の文章を読むときの基準を「焦点距離」に置いているんです。対象の皮膚に触れるくらい思い切り寄ったり、中間距離になったり、鳥瞰的に出来事の全体像を一望したり……、文章の上手な人は、そうやって焦点距離を自在に変えることができるんです。いくら対象になる人物や出来事についての知識があっても、修辞的に巧みでも、同じ焦点距離で延々と書く人の文章を読まされると、だんだん息が詰まってくるんです。読んでいて、快感がない。でも、青木さんの文章は、対象に近づいたり、離れたり、超近距離、中距離、遠距離のバランスが絶妙でした。息遣いが聞こえるぐらいまで近くに行ったかと思うと、いきなり明治時代からの村の歴史を俯瞰する。飯舘村の日常や風景を、少し距離を置いて客観的に語る。そのつど書き手の対象に対する感情のあり方が違う。焦点距離が変わるたびに文体の温度が変わる。その切り替えが見事だと思いました。

青木 そうおっしゃっていただくと光栄です。一方でジャーナリスティックなルポルタージュには、取材対象への焦点距離を近づけすぎとマズいテーマもあります。僕が以前書いた『安倍三代』(2017年、朝日新聞出版/朝日文庫所収)はその典型でしょう。「一強」と称された政権の主のルーツと実像を批判的に描く以上、対象とは徹底的に距離を置いて客観視し、文章もあくまで客観的な記述が求められる。批判や論評は加えても、取材で得た事実とは明確に区分けし、取材に応じてくれた人々の証言も、こちらが勝手に解釈したり斟酌することは許されず、証言はそのまま正確に紹介する必要もある。でないと、「それは取材者の思い込みだ」とか「事実を歪曲している」と謗られ、最悪の場合は政権から攻撃を受け、証言者の方々にも迷惑をかけてしまいます。

でも今回のルポルタージュは少し違います。102歳で自死した大久保文雄さんと家族の物語を描くにあたり、主要な証言者となってくれたのは文雄さんの長男の妻である美江子さんでした。その取材には10年近い歳月をかけ、何度も通い詰めて長時間繰り返しお話を聞き、美江子さんとは相当な信頼関係を築けたので、思い切り焦点距離を近づけた描き方をできた。逆に言えば、それほど時間を費やして信頼関係ができたからこそ、ここまで踏み込んで描いても構わないと思えたんです。

内田 大久保美江子さんのところは、ほとんど小説ですよね。

青木 もちろん、すべての描写は証言に基づいています。ただ、信頼関係を築いたからこそああいう描き方ができたし、また、美江子さんをはじめとする家族に襲いかかった悲劇とその深刻さを読者に伝えるには、できるだけ臨場感のある描き方をするのが最善の方法だろうとも考えました。一方で原発事故当時の政府や東電の動き、さらには事故経緯などについては、もちろん徹底して俯瞰した描き方になるわけですが。

内田 亡くなった大久保文雄さんの弟さんについての話も焦点距離が違いますね。生身の人間と触れている場合と、少し遠景で見る場合と、会ったことのない人の、見たことも聞いたこともない遠い昔の時代の話では、当然ながら文体が変わる。

青木 おっしゃる通りです。直接話を聞けたかどうかでも、もちろん焦点距離や温度感は違ってきます。

内田 小説部分の完成度が高かったのは、取材対象の大久保美江子さんと青木さんの信頼関係があったからなんでしょうね。ルポルタージュで「心の中でこう思った」ということを書いてしまうわけですから、それって、ある意味では越権行為なんだけど、でも読んでいて違和感がない。

この事件を追いかければ日本の近現代史が見える

青木 カポーティの『冷血』を引き合いに出すのが適切かどうかわかりませんし、最近はあまり聞かなくなった言葉でもありますが、「ニュージャーナリズム」という手法がもてはやされたことがありました。まるで同じ現場に立ち会っていたような、あるいは取材対象本人になりきったように描いてしまう。徹底して取材を尽くしたからこそ可能とされる手法ですが、ジャーナリズムの原則論から言えば決して本道とは言えません。でも、内田さんがそうおっしゃってくださるので、この作品を書くに至った経緯と、そこに込めた想いを少しお話しさせてください。

もともと僕は大手通信社に所属する記者でした。震災や災害を専門に取材してきたわけではありませんが、社会部暮らしが長かったですから、たとえば阪神・淡路大震災の際も発生当日に東京から神戸入りし、そのまま2週間ほど神戸市役所を拠点に被災地を這いずり回りました。つまりは大手メディアに属する記者として巨大震災の一部を取材し、組織として震災の全体像を伝えていく、直裁に言えば僕はその組織の歯車だったわけです。他の災害取材なども同様でした。

ところが3・11は立ち位置が違いました。この数年前に組織を離れてフリーランスとなり、戦後最大級の未曾有の震災であり災害でしたから、発生直後にレンタカーを借りて岩手や宮城、そして福島などの被災地を這いずり回ってみたものの、これはとても僕一人の手には負えないと痛感させられたんです。被災地域が比較的限定されていた阪神・淡路大震災とも異なり、東日本大震災は岩手から茨城あたりまでの広大な東北沿岸が被災地となり、しかも震災に伴って福島第一原発の破滅的事故まで引き起こされた。あまりに事象が巨大で広大で、しかも複雑で重層的な災害でもありましたから、いちフリーランスの僕には何をどう書けばいいか、それ以前の問題として何を書けるのかさえわからず、正直言って呆然と立ち尽くすしかありませんでした。

ただ、同時代にジャーナリズムと呼ばれる世界に関わっている者として、この巨大災害を描かずにやりすごしてしまうわけにはいかない。そういう意地というか、少々格好つけて言えばフリーランスの取材者としての使命感のようなものも強烈に抱きました。では現実に何をどう書くか。葛藤を抱えつつ3、4年ほどは被災地通いを続け、ふらふらと彷徨っているうち、102歳の大久保文雄さんが自死した事実に辿り着いたんです。

その事実自体に僕は衝撃を受けましたし、実際に美江子さんや関係者への取材を進めてみると、震災や原発事故はもとより、先の大戦を含めた「国策」の過ちに運命を翻弄された一家の実像が浮かびあがってきました。また、エネルギーにせよ食料にせよ、人間の生存に必須なものを農村部に依存しつつ、その果実だけを収奪して貪り食ってきたかの如き都市住民の、僕自身もその一人なわけですが、当然ながらそうした矛盾も垣間見えてきた。

ならば102歳の古老の自死という“ミクロな事実”に焦点を当てつつ、そして思い切り焦点距離を近づけつつ、しかし同時にそこからこの国の近現代史の歪みまでをも俯瞰したルポルタージュが描けるのではないかと、そんな思いを抱きながら取材にのめり込んでいったわけです。

すべての事柄には歴史的文脈がある

内田 飯舘村の大久保家と原発事故、それから戦争。それら全部を含めて百年くらいの時間の幅の近代史を青木さんは書いたわけですよね。でも、それは全部書かなきゃいけないことだったと思います。目の前にある単一の出来事でも、それが何を意味するかを知るためには、背景にある歴史的な文脈を知らなければならない。

今のメディアに対して僕が不満なのは、新聞を読んでも、たしかに事実は報道されているのだけれど、その出来事の意味が分からないという記事がほとんどなんです。その出来事に至る歴史的文脈を記者は書いてくれないんです。ヨーロッパに行っている間は、僕は「ガーディアン」とか「リベラシオン」とか「ル・モンド」とか、そういうクオリティ・ペーパーを読みます。申し訳ないけれど、日本の新聞とは小学生の書いたのと大学院生の書いたものくらいの違いがある。

決定的な違いは、どんな出来事についても、「そもそもこれは」という文脈がしっかり書き込んであるからです。今から何百年前に、遠い遠い国でこんなことがありました……というところから記事が始まる。そういう長大な歴史的文脈の中に置いて、だからこの出来事にはこういう意味があるという書き方をする。それを毎日やる。毎回、しつこく「そもそもこれは」というところから始める。当然紙面もたくさん使うし、記者自身にも知識や哲学がなければいけない。でも、欧米のクオリティ・ペーパーはそういうものなんです。それに比べると、日本の記事はストレートニュースがただぼんと置いてあるだけなんです。たしかに客観的事実は提示されているんだけれど、意味がわからない。文脈と言ってもせいぜい1週間とかひと月程度で、半世紀、百年という幅で出来事の歴史的な意味を考察するという知的習慣が記者の側にない。

青木さんもきっとその必要性を感じたのだと思います。百年ぐらいの文脈の中でとらえないと、原発事故や飯舘村の一家族の運命の意味がわからない。そのためには対象ごとに焦点距離を変えなければいけない。日本近代150年を俯瞰したときに、一体日本人は何やってきたんだろう。その青木さんの痛みが感情的でない次元にも伏流している気がしました。

青木 はい、おっしゃる通りですし、そうした点について内田さんは、これまでも著作のなかで言及されていますね。新聞を筆頭とする日本のメディアには、たしかに「何が起きたか」は書かれているけれども、その事象が「何を意味するか」、つまりは10年とか百年といった長いスパンの歴史的文脈のなかで事象を俯瞰する記事がほとんどないと。そういう知的習慣に欠けているのが日本のジャーナリズム最大の問題点なのではないかと。

内田 そのことは何度もあちこちで書いています。

青木 先ほども申し上げた通り、僕は通信社の記者を長くやっていたので、ある意味でそれを是としてきた面もあります。解説記事や長文の企画記事などで事象の意味や背景に言及することはあっても、10年とか百年といった長い歴史的文脈のなかで事象そのものを俯瞰する記事は確かに少ない。というか、記者たちにそれほどの知的蓄積がない。だからという面もあるでしょうし、客観報道という美名に逃げ込んでいる面もあるでしょうが、取材などによって得た情報を読者にぽんと提示し、判断や評価は皆さんに委ねます、というスタイル。もちろんストレートニュースに関しては妙な色付けをしてはならないのがジャーナリズムの原則ではありますが。

内田 ストレートニュースをそれだけ出して、色を付けないという抑制的な態度はジャーナリズムとしては正しいと思います。でも、ストレートニュースというのはただの素材ですから、それだけ出して「あとはよろしく」というのは、読者のリテラシーがよほど高くないと無理なわけです。ということは、ストレートニュースを提示しただけでも、その意味が理解できるようなリテラシーの高い読者がいなければジャーナリズムは成り立たないということです。そして、リテラシーの高い読者というのはメディアの側が創造するものだと僕は思うんです。メディアがリテラシーの高い読者を育て、そのような読者が満足できるようなクオリティの記事を書く。そういう相互的な関係の中でメディアと読者は育ってゆくものだと僕は思います。

ちょっと話がそれますが、僕は名古屋の朝日カルチャーセンターで、毎年講演してきたんですけれど、この間行ったら、今年(2025年)が名古屋教室の最後だというんです。クローズする理由を聞いたら、「採算が合わないから」ということで、それを聞いて僕は激高したんですよ。だって文化事業なんて採算が合わないものに決まっているんだから。カルチャーセンターは営利事業じゃないはずです。新聞社がお金を出して、市民の文化的なリテラシーを高める。そうやって質の高い読者を創り出す。そうすれば、紙面のクオリティを上げることができる。いわばカルチャーセンター事業というのは、リテラシーの高い読者を創り出すための「種まき」なわけでしょうと。新聞社が身銭を切って読者を育て、そのような読者から選ばれる紙面を作る。そういう相互作用なわけじゃないですか。採算が合わないからカルチャーセンターをつぶすというのは負の連鎖でしかない。読者のリテラシーが下がっているなら、それに合わせて紙面の質も下げていく。そういうことをしていればいずれ新聞が読むに耐えないものになるのは当然です。

青木 貧すれば鈍する、ということでしょう。

内田 本当にそうです。僕は新聞にコラムを書くときに、遠い国、遠い時代の話をよく引くんです。何とかして読者に「遠距離から物を見る」という習慣を会得して欲しいので、必死に読者を啓発しているわけです。「啓発って、おまえ、何様のつもりだ」と言われそうですけど、こちらも引っ込むわけにはゆかない。読者に向かって「あなたたち、もうちょっと知識見識をお持ちなさい」と誰かが言わないといけない。それって老人の仕事だと思うんです。若い人がやると反発されるけれど、老人ならそういういささか教化的な態度も許されるということがあるでしょ。

共感ベースの社会で孤立する人々

青木 「種まき」をやめるから「負の連鎖」に陥るという内田さんの憤り、まったく同感です。新聞社やテレビ局が手がけてきたさまざまな文化事業は、営利企業ではあるけれど「報道機関」を自称して公共性も併せ持つメディアとして、もうかったカネで読者、市民に何事かを還元するという意味も込められていたはずです。ところが、まさに貧すれば鈍すというべきか、経営的な苦境に立つと真っ先にそこから切り捨ててしまう。肝腎要の取材網や取材態勢にも同じようなことが起きています。もちろん部数減による経営的な苦境が深刻なのは事実で、たとえば朝日もかつては発行部数が800万部だったのに最近はついに400万部も切って……。

内田 僕が朝日新聞の紙面審議委員をしていた2012年頃で毎年5万部減でした。「大丈夫ですか」って訊いたら「800万部がゼロになるまで160年かかりますから、心配要りません」と笑われました。それがわずか10年ちょっとで500万部減らした。

青木 グーテンベルク以来ともいわれるメディア環境の激変期、これは新聞に限らず、旧来の紙媒体が苦境に陥っていくのはやむを得ないのでしょう。それでも、紙の部数減がデジタルに置き換わっていくなら、それはそれで問題はない。ところがそうはなっていない。再び朝日を例にとれば、全盛期から500万部近くも部数を激減させたにもかかわらず、デジタルの有料購読者は数十万人にとどまっているようです。これは雑誌媒体も同様で、「文春砲」などと呼ばれて気を吐いているようにみえる週刊文春も部数減に歯止めがかからず、紙の週刊誌はすでに赤字。ところが、ここでもデジタル購読者の増加率はまったくそれに追いついていないそうです。つまり「文春砲」もいつまで持続可能かわからない。

もちろん、旧来の新聞、雑誌、テレビといったメディアが十全の役割を果たしてきたといえないのは、内田さんも指摘された通りです。しかし一方、取材によって得たファクトを正確に広く伝える、新聞でいえば何百万という人々に伝え、一定程度は届き、誰もが望めば活字で1日のニュースを追うことができるような機能が眼前で崩れ落ちている。しかもこれはまだ過渡期であって、状況はますます悪化し、さらに朽ちていくでしょう。一方で、新聞や雑誌に代わって多少なりとも真っ当なジャーナリズム機能を担う新メディアがネット空間上に出現する気配も日本は極度に薄い。要するに、ジャーナリズム機能そのものが壊れかけている。

内田 壊れていますね。新聞を取っていた時代は、産経新聞から赤旗まで、誰もが何か新聞をとっていた。自分と意見の合う新聞ですね。それぞれの新聞ごとに論説の論調は違うんだけれど、少なくとも事実関係に関しては異同がなかった。何が起きたかについては、とりあえず国民全体がベースを共有していた。それを判断するか、どう解釈するかについては新聞ごとに違いがある。それは当然ですけれど、事実関係については、その存否について意見が違うということはなかった。コミュニケーションのための国民的なプラットフォームがあった。

僕が小学生の頃、うちは「文藝春秋」と「週刊朝日」と朝日新聞を取っていたんです。僕は子供でしたが、一応それ全部に目を通していた。そうすると、テレビのクイズ番組にほぼ全問正解できるんですよ(笑)。朝日新聞と「週刊朝日」と「文藝春秋」読んでいるとクイズ番組に全問正解できるということは、今の世の中で起きていることについての情報がこれくらいのサイズに収まっていたわけです。でも今の子供はいきなりネットに入る。そうすると情報が小さなサイズに収まるということがない。どんどん拡散してゆく。拡散して、どこかネットの迷路の中で「エコー・チェンバー」に入り込んでしまう。だから、そこで1日10時間ネットで動画を見たりニュースをフォローしている子でもクイズ番組に出しても、たぶん1問も答えられないでしょう。そのくらいに「生きてゆく上で必要な情報」と「要らない情報」の間の程度の差がなくなってしまった。新聞やテレビが主要なメディアだった時代は、学校に行けば、昨日の夜見たドラマやバラエティの話ができたけれど、そういう広いプラットフォームがもう今はなくなった。子供たちはみんなばらばらなものを見ている。自分がどういうふうに情報を摂取して、何を知っていて、何を知らないのかについて、子供たちはもう情報を共有していない。話が通じない。周りにいる実在の人間たちとは話が通じなくなって、逆にネット上のヴァーチャルな人たちとは話が通じる。そういう社会的孤立がネットで生産されている。

青木 かつてマスメディアと呼ばれた新聞、雑誌、メディアは、ある意味で人々や社会を統合するプラットフォームとして機能していた面もあったと。

内田 中間共同体として機能していたと思います。

青木 それが壊れ、朽ちかけている。

内田 解体していると思います。特に日本の場合は、もともと「共感と同質性に基づいて共同体を形成する」という社会ですから、話が通じなくなった瞬間に孤立してしまう。契約ベースの社会であれば、理解も共感もできない人とだって協働して価値を生み出すことができるはずなんです。でも、日本はそういう社会じゃない。共感と同質性に基づいて共同体を形成するから、共感できない人、気持ちが通じない人とは一緒にやれない。理解もできない、共感もできないという人だって、きちんと契約を守り、規律を守るなら、問題なく仕事はできるはずなんです。僕は共感能力が低い人間ですけど、契約とか規律とか掟とか、そういう外形的なものは理解できるので、それに従って行動する。だから、共感できない、何を考えているかわからない人とでも協働し、共生することができる。共感や同質性なんかなくても別に困らないと思うんです。日本って、その点で共同体の設定そのものが間違っているような気がする。

青木 社会の統合機能ばかりか、人間社会そのものの孤立化と分断も加速度的に進んでいませんか。

内田 今の日本には孤独感を抱えている人がとても多いけれど、それを否定的なことだと感じている。「いや、孤立したって別に構わないんだよ」という言説が少ない。実際にそうなんですから。今、単身で暮らしている人が34パーセントです。2050年にはこれが45パーセントになる。つまり、これからは「孤独であることがデフォルト」になる時代が来るわけです。

死者とのつながりがあれば孤独は癒える

内田 昨日、凱風館で行っている寺子屋ゼミに来た人たちから聴いたんですが、ゼミ生の半数が単身世帯でした。でも、みんな、とても楽しそうに暮らしている。なぜか。それは一人で暮らしていても、家族とは別の形の「つながり」を持っているからです。端的に言うと、「死んだ人」とつながっている。「死者とつながっている」ということは、言い換えると「まだ生まれてない人ともつながっている」ということです。つまり、時系列の縦方向の関係で人とのつながりを持っているわけです。例えば、研究者なら自分が研究している対象の人とは深くつながっているわけです。同時代の人とは離れているけれども、死者との対話を通じて、一人でも豊かな時間が過ごせる。

青木 内田さんでいえばエマニュエル・レヴィナス(1906~1995。ユダヤ人哲学者)もそうなんでしょうか。

内田 はい。そうです。もうレヴィナス先生が亡くなって30年経ちますが、今でも読むたびに新しい発見がある。「ああ、お師匠さま、こういうことを教えてくださっていたんですね。ありがとうございます」という感じになる。武道のお師匠さま(多田宏師範。合気会師範、合気道九段)は95歳ですが、今も健在でいらっしゃる。内田家の父母と兄はみな鬼籍に入りましたが、今でもありありと思い出すし、話題に出るし、父や母や兄とのつながりが、僕の今の生き方や考え方に深く影響していることが年を経るごとにわかってくる。厚労省や総務省の単身者対策って、みんなで集まってパーティーをしましょうとか、趣味のサークルに入って、孤立を解消しませんかという安直なソリューションしか提示していない。僕は、それはまったく違うと思う。人が孤独になるのは、横のつながりがないからじゃないんです。大きいのは縦のつながりが切れているからなんです。死者たちから手渡されたものがない、これから生まれてくる世代にパスするものがない。その縦方向の断絶が人を孤独にするのであって、一人で暮らしていても、死者とつながり、まだ生まれてない世代につながっていれば、孤独を感じることはない。愉快に生きていけるんですよ。

青木 僕の今作に話を無理やり引き戻せば(笑)、これを書く過程ではそれこそ死者との対話を長い間、僕はしてきたわけで、その中で気づかされたことはとても多かったように思います。

内田 この本で、語り部となっている大久保美江子さんも、最後はたった一人になりますよね。でも、「単身でお寂しいでしょう」と訊かれたら、あの方はたぶん「寂しくありません」と答えると思う。だって死者とつながっているから。それが実は人間の柱になっているんじゃないか。この本には百年の近現代史を語ることで、その死者とつながっている感覚を思い起こさせてくれました。(続く)

プロフィール

(うちだ・たつる)

1950年東京都生まれ。神戸女学院大学名誉教授、神戸市で武道と哲学研究のための学塾・凱風館を主宰、合気道師範(合気会七段)。専門は20世紀フランス文学・哲学、武道論、教育論。 主著に『ためらいの倫理学』(角川文庫)、『レヴィナスと愛の現象学』(文春文庫)、『寝ながら学べる構造主義』(文春新書)、『先生はえらい』(ちくまプリマー新書)など著作多数。近刊に『日本型コミューン主義の擁護と顕彰 権藤成卿の人と思想』(ケイアンドケイプレス)などがある。

(あおき おさむ)

1966年生まれ。ジャーナリスト、ノンフィクションライター。慶應義塾大学文学部卒業後、共同通信社に入社し、社会部で警視庁などを担当、その後は外信部に移ってソウル特派員などを歴任。2006年に退社後はフリーランスとして独立し、各種の事件や事故、災害、刑事司法、朝鮮半島、メディアなど多岐にわたるテーマの取材・執筆を続けている。主な著書に『百年の挽歌 原発、戦争、美しい村』(集英社)、『安倍三代』(朝日新聞出版)、『日本会議の正体』(平凡社新書)、『絞首刑』(講談社)、『日本の公安警察』(講談社現代新書)等、共著に『スノーデン 日本への警告』(集英社新書)等多数。

内田 樹×青木 理

内田 樹×青木 理

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり