近年、少子化対策を「国家の危機」と捉え、「若い女性たちにもっと子どもを産んでもらおう」という圧力がさまざまな形で強まっています。そうした動きが世界の「常識」からいかに外れたものかを指摘するのが、今年(2025年)9月に刊行された『産む自由/産まない自由 「リプロの権利」をひもとく』(集英社新書)です。著者の塚原久美さんは中絶問題の研究者として、「リプロ(生殖)」の権利が日本で守られていないことを訴え続けてきました。この問題に対し「それはおかしい」と声を上げる若い世代の一人が、「#なんでないのプロジェクト」「#緊急避妊薬を薬局で」などの活動に取り組む福田和子さんです。「リプロ後進国」の日本で「産む自由」「産まない自由」をどう実現させていくか、お二人の対話から考えていきます。

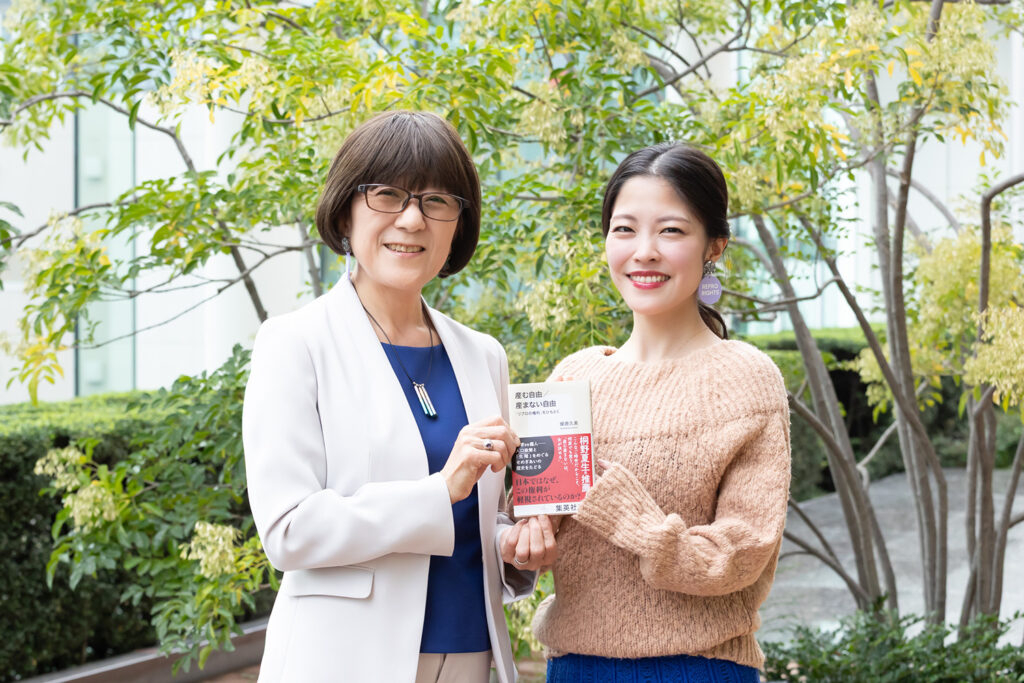

構成/加藤裕子 撮影/織田桂子

「緊急避妊薬を薬局で」の実現と「リプロ後進国」日本

福田 塚原さんの新著、『産む自由/産まない自由』は、これまで断片的に見聞きしていたリプロダクティブ・ライツ(Reproductive Rights)についての情報が大きな流れとしてまとめられていて、改めて「あの出来事には、そういう背景があったのか!」と気づけたことがたくさんありました。国際的な動向や最近の大きな変化も含めて、ここまで詳しく丁寧にリプロダクティブ・ライツについて説明されている本は、日本では初めてではないかと思います。

塚原 ありがとうございます。リプロダクティブ・ライツは直訳すると「(生命の)再生産・生殖の権利」になりますが、私は今回の新書で「リプロの権利」と呼んでいます。これは人権のひとつであって、妊娠・出産・避妊・中絶など自らの身体と生殖に関する決定を強制や差別なく行い、情報やケアを得て実現する権利であり、生殖をめぐり重い負担を課せられがちな女性にとって絶対に必要なものです。

ただ、リプロの権利について書かれた本は海外にはあるけれども、翻訳されたものも絶版になってしまっていたりして、日本で基本的な情報にアクセスすることが難しい状況です。『産む自由/産まない自由』が、日本語で読めるリプロの権利の入門書になれば、と願っています。

福田 リプロの権利に関連する言葉では、リプロダクティブ・ヘルス・アンド・ライツ、また、SRHR(セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス・アンド・ライツ)も言われるようになっています。ただ、たとえば性教育の現場などでも、「健康」の側面ばかりが強調され、「ライツ/権利が抜け落ちてしまっているのでは?」と感じることも多いです。

『産む自由/産まない自由』でも、そもそも日本人は「人権」についての知識や意識が乏しいという調査結果が紹介されていますよね。読みながら、国連のCEDAW(女性差別撤廃委員会)の会議に出席した時のことを思い出しました。人権保護に関する要望について、日本政府は「苦情には対応している」と回答したのですが、「人権侵害の訴え=苦情」というマインドセットなんですよね。

塚原 ただでさえ人権が軽視されている日本で、とりわけリプロの権利は見過ごされがちだと思います。本のタイトルにもなっている「産む自由」「産まない自由」が阻まれている日本の現状は、世界の非常識であり、その最大の原因は、国際社会では定着しているリプロの権利が日本で全く浸透していないことにあると、私は考えています。だからこそ、20世紀後半、海外の女性たちがリプロの権利をどのように勝ち取ってきたかを読者に知ってほしいし、それを踏まえて「では、日本はどうなのか?」というところに目を向けてほしいんです。これはまさに、福田さんが「#なんでないのプロジェクト」でやってきたことでもありますよね。

福田 私がスウェーデンに留学していた時、海外では安全で安価な避妊や中絶の手段が色々あるのに、そのほとんどは日本で認められていないことを知りました。「それっておかしくない?」と思ったのが、「#なんでないのプロジェクト」を立ち上げたきっかけです。

たとえば、緊急避妊薬(アフターピル)という、意図しない妊娠を防ぐための薬は、多くの国では薬局で数百円から数千円で入手でき、中には無償で提供する国もあります。一方、日本では基本、産婦人科医の診察を受けなければいけないし、万単位の費用が必要とされてきました。2017年に、厚生労働省が緊急避妊薬の市販薬化(OTC化)について最初のパブリックコメント(パブコメ)を募集した時、スウェーデンから「海外では普通に薬局で買えます」と書いて送ったことを覚えています。この時のパブコメでもOTC化賛成の意見が大多数を占めていたのに、結局、見送られてしまいました。それで帰国後、同じ想いを持つ産婦人科医の遠見才希子さん、NPO法人「ピルコン」理事長の染矢明日香さんと、「#緊急避妊薬を薬局で」という市民プロジェクトを始めたんです。

塚原 今年10月、日本でも緊急避妊薬「ノルレボ」(レボノルゲストレル錠)のOTC化が承認されましたが、署名キャンペーンで18万筆以上を集めるなど、福田さんたちが果たした役割はとても大きかったと思います。だけど、そうした圧倒的賛成意見をよそに、OTC化を決定する厚生労働省の審議会は、何だかんだと理由をつけて議論を一向に進めなかったですよね。ノルレボが日本で使えるようになったのが2011年ですから、ここまで来るのに14年、福田さんたちが活動を始めてから数えても7年もかかりました。それでも早い方だと思いますが。

福田 2018年に「#緊急避妊薬を薬局で」をスタートしたとき、私が「2、3年で実現するのでは?」と話したら、塚原さんに「最低でも7、8年は見ておいた方がいい」と言われましたよね。本当にその通りになりました。

私たちも参考人や構成委員として審議会に出席し、WHOなど国際機関が公表している信頼性の高い資料を元に、繰り返し説明してきました。でもまったく響かないんですよね。「なぜここまで議論に時間がかかるのか」と不可解でしたし、「承認しない」ことへの執着すら感じて、何度も絶望しました。

塚原 今回、ED(勃起障害)治療薬「シアリス」もOTC化が承認されましたが、こちらは申請から半年もかかっていません。1970年代から解禁が叫ばれていたピルが、バイアグラのスピード承認の後、1999年にようやく日本で認可された事例と重なります。

福田 本当に!「歴史は繰り返すんだな」と思いました。

「中絶=罪」という意識が作られたカラクリ

塚原 今回の緊急避妊薬OTC化で、ずっと動かなかった重い扉がようやく開いたわけですが、福田さんはその理由はなんだったと思いますか?

福田 実際にどうだったかはわかりませんが、今までのらりくらりと先延ばししてきたけれども、薬局での試験販売の結果も良かったですし、さすがにもう止められない、となったのかもしれません。

塚原 福田さんたちの運動の力は大きかったと思う。ただ、私は少し違う見方もしているんです。日本は女性差別撤廃条約を批准しているのに、その実施が不十分だとして、CEDAWから「選択的夫婦別姓」「堕胎罪撤廃」「中絶の配偶者同意要件の削除」「男系男子のみ皇位継承が認められる皇室典範の改正」等、色々勧告されているでしょう? 日本政府としては、どれもやりたくないけれど、何かひとつは着手しないとまずいとなって、「緊急避妊薬なら、まあやってもいいか」ということだったのでは、と見ています。

福田 確かに、今回のOTC化で年齢要件も保護者の同意も撤廃されましたが、それによりCEDAWの勧告「16~17歳の少女が避妊法を利用する際に親の同意が必要との要件をなくすなど、緊急避妊を含め避妊への十分な手段を提供する」が実現されると言えますね。

とはいえ、まだ課題も残っています。日本の緊急避妊薬の価格は相変わらず高いままですし、処方する薬剤師の目の前で服用しなければならない「面前服用」の条件も残りました。転売の懸念や「早く飲む方が効果があるのだから、そのためにも必要」という意見もありますが、心理的安全性などの観点からも、「義務」ではなく「推奨」が望ましいと言えます。そもそも勧告は緊急避妊薬だけでなく、その他の避妊法の承認も求めており、緊急避妊薬がOTC化されたからといってこの勧告を達成したとも言えるわけではありません。海外では流通している、より効果が高い薬の承認も早く実現してほしいです。

塚原 緊急避妊薬はいつ必要になるかわからないのだから、本来なら「お守り」として自宅に常備したり、学校の保健室に置いてあったりすることが望ましいはずなんです。でも、そういう方向にはなかなか向かわないでしょうね。戦後日本のリプロの権利をめぐる動きを見ていくと、避妊や中絶に関わることはとにかく使いにくくさせよう、という国のスタンスは一貫しています。

2023年に日本で認可された経口中絶薬についても、同じことが言えます。海外では安全な薬とされ、薬価も手頃、自宅で服用できるなど、使う側のハードルが低く設定されているのに、日本だと産婦人科の受診や入院が必須で、費用は10万円以上かかります。「避妊や中絶を女性の好きにはさせない」という強い意志すら感じるほどです。

福田 それを打ち破ろうという女性たちの動きはこれまでもありましたが、黙らされてきたり、力のある人たちに聞かれてこなかったという状況もあります。とはいえ、中でも70年代、日本ではウーマン・リブが盛んになり、海外でもその時期に女性運動が盛り上がりピルも「女性解放」の証として大きく広まりましたが、日本ではリブの人たちも比較的否定的な人が多かった。『産む自由/産まない自由』でも書かれているところですが、そのあたりを詳しくうかがえますか。

塚原 それは私も疑問に思ってきたことで、上の世代の女性運動家たちにも話を聞いてみたんです。ひとつ分かったのは、ピル解禁を訴えていた中ピ連(中絶禁止法に反対しピル解禁を要求する女性解放連合)」のリーダー、榎美沙子が、他の女性活動家たちからすごく嫌われていたということでした。彼女の記録はあまり残っていなくて、今やほとんど埋もれた存在になってしまっていますが、1970年代当時、欧米の女性たちと同じように「女性の自己決定権」という議論を展開した榎美沙子の孤立は、今の日本がリプロ後進国になってしまっていることに少なからぬ影響を与えたと思います。

そして忘れてはならないのは、中絶のスティグマ化、つまり中絶をする女性は「胎児殺し」という罪を負うという言説が戦後、強力に進められたことで、フェミニストすらそのスティグマに縛られて、リプロの権利を主張しにくくなりました。

福田 スティグマ化ということでは、水子供養は日本に昔からあったわけではなく、1971年に埼玉県のあるお寺が始めたもので、そこには保守政治家も絡んでいたのですよね。それを知った時は、「そんなカラクリだったとは!」と驚きました。

塚原 水子供養は1970年代に一大ブームとなりましたが、それにより、どれだけ多くの女性たちが健康不安や悩み事の原因は「水子」だと言われ、高額のお祓い料やお布施を払わされてきたことか。『産む自由/産まない自由』の冒頭にも書きましたが、私自身も含め、日本の女性は作られた中絶のスティグマにまんまと引っかかってきたわけです。

福田 そういうスティグマを跳ね返していくことも、すごく大事ですよね。塚原さん自身も中絶を経験し、長年、罪悪感に苦しめられてきたというエピソードを本の中で綴られていますが、そこから抜け出すきっかけはなんだったのでしょうか?

塚原 中絶問題を研究していく中でスティグマ化のカラクリを知り、「なんだ、私、悪くないじゃない!」と思えたことは大きかったですね。また、私は中絶ケアカウンセラーとして他の中絶経験者の相談を受けてきたので、「スティグマにとらわれなくていい」ということをカウンセリングしながら再確認できたということもあります。でも、中絶経験の話をしても涙が出なくなったのは、わりと最近なんです。

福田 それだけ根深く埋め込まれてきたということですよね。水子供養は今も多くのお寺で行われていますが、そもそも植え付けられる必要がないスティグマだということがもっと知られてほしいと思います。

(後編に続く)

プロフィール

(ふくだ かずこ)

大学在学中のスウェーデン留学をきっかけに、日本でのSRHR(性と生殖に関する健康と権利)実現を目指す#なんでないのプロジェクトを開始。スウェーデン・ヨーテボリ大学公衆衛生学修士号取得、国連機関勤務等を経て、『#緊急避妊薬を薬局でプロジェクト』、W7Japan共同代表等として政策提言等を展開。現在、東京大学多様性包摂共創センター特任研究員。Forbes Japan 30 under 30 2023受賞。共訳に『国際セクシュアリティ教育ガイダンス[改訂版]』(明石書店)。

(つかはら くみ)

中絶問題研究家。1961年生まれ。国際基督教大学卒業。翻訳者・ライターを経て、自身の妊娠・出産を機に中絶問題研究を始める。2009年、金沢大学大学院社会環境科学研究科で博士号(学術)取得。公認心理師資格を得て、中絶ケアカウンセラーも務める。著書に『中絶技術とリプロダクティヴ・ライツ』(勁草書房)、『日本の中絶』(ちくま新書)、共訳書に『新版 中絶と避妊の政治学』(岩波書店)など。

福田和子×塚原久美

福田和子×塚原久美