被害者の傷つきを少なくするために

齋藤 梓(さいとう あずさ)×上谷 さくら(かみたに さくら)

齋藤 梓(さいとう あずさ)×上谷 さくら(かみたに さくら)

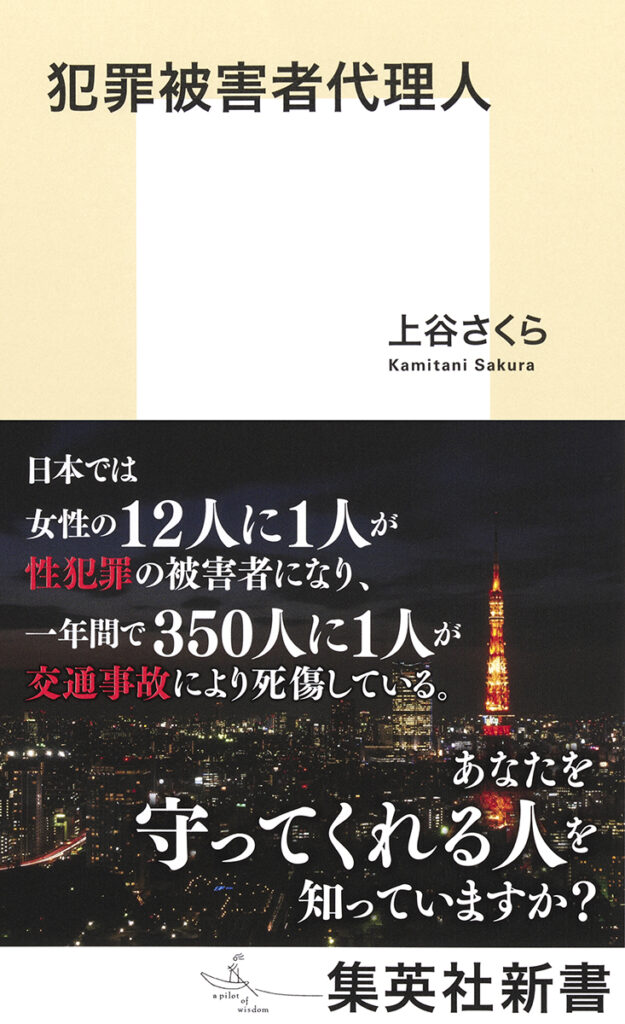

犯罪の被害に遭った人を支えるのは、犯罪被害者代理人だけではありません。全国にある「被害者支援センター」もそのひとつ。『犯罪被害者代理人』の著者である弁護士の上谷さくらさんが、被害者のカウンセリングなどを相談することが多いという臨床心理士・公認心理師の齋藤 梓さんは性被害について詳しく、被害者支援センターでの業務にも携わっています。

現場でともに被害者を支えるお二人に、チームで取り組む被害者支援の重要性や被害者にとっての「回復」とは何か、そして身近な人が被害にあったときのコミュニケーションなどについてお話を伺いました。

取材・文/国分美由紀 撮影/露木聡子

お互いが力を出し合うことで、1+1を5にも10にもしたい

──はじめに、齋藤さんが在籍されている被害者支援センター(民間被害者支援団体)でのお仕事について教えていただけますか。

齋藤 私が所属している被害者支援センターには、裁判の付き添いなど物理的にも心理的にも被害者の方をそばで支える相談員と、心理支援に特化した私のような心理職スタッフがいます。被害者の方が刑事手続(捜査・起訴・裁判)にかかわる際、「どうしたいか」を決めるプロセスがとても苦しかったり、時には何も考えたくなくなったり、置き去りにされてしまう感情に悩んだり……といったことが起こります。

相談員は、被害者の方々に物理的な支援も提供しながら、一緒に悩み考えます。私たち心理職の役割は、相談員とともにそうした心理的なつらさをサポートしながら、被害者の方が「自分はこういう形で刑事手続にかかわりたい」という思いを全うできるようにお手伝いしていくことです。センター内では相談員と連携して支援にあたっています。

上谷 被害者の方に付き添ってくださる相談員さんの存在は本当に大事だし、私にとってもありがたい存在です。裁判中はどうしても被害者代理人として裁判自体に集中し、検事とあれこれ相談する場面が多いので、それを見ている被害者の方は疎外感というか不安を感じてしまうこともあると思うんです。そういうときは相談員さんが「きっと今はこういう話をしているんだと思いますよ」と補足してくださるのでとても助かっています。

『犯罪被害者代理人』でも書きましたが、私は傷ついた被害者の方が刑事裁判や民事訴訟などの法的手続を行うとき、齋藤先生のような心理職の方の助けなしには無理だと思っています。法律の世界ではどうしても判決によって状況が線引きされてしまうし、特に亡くなった方がいる場合は、民事訴訟で賠償金としてその方の「命」に値段がつけられてしまう。そうすると、「保険金で儲かった」などの心無い言葉が目や耳に触れてしまうこともあります。そういった中で被害者やその関係者の心理的ダメージを避けるためにも、いろいろな場面で被害者支援センターにサポートをお願いしています。

齋藤 法律の専門家ではない一般の方が刑事司法のプロセスに立ち向かうのは、とても難しいことですよね。被害者の方からお話を伺っていると、「もっと早く支援につながっていたら、この人の希望を叶えることができたかもしれない」「もっとできたことがあったはずなのに……」と思うことが本当に多くて。制度を知らないがゆえに、本来なら行使できたはずの権利や機会が失われてしまうもどかしさもあります。

だからこそ、上谷先生のような被害者代理人の存在は本当に大きいと思います。犯罪被害を受けた方は社会や他者によってすごく傷つけられているので、ご本人の気持ちに配慮しながら、その方が何を望み、必要としているのか、ちゃんと話を聞いて相談に乗ってくださることが何より大事です。熱意を持って弁護士の仕事を全うしてくださる方がそばにいるのといないのとでは、状況が大きく違いますから。

上谷 ただ、熱意がありすぎるのも考えものなんですよね。弁護士の中には心理的なサポートも含めて何もかも一人で抱え込んでしまうタイプの人がいます。「自分が全部サポートしたい」という気持ちはわかるけれど、弁護士は心理の専門家ではないから、結局すべてが中途半端になりかねない。それは被害者のためにならないので、私は法律家として相談員さんや齋藤先生たちと連携しながら、自分の専門分野である法廷に集中して最大の結果を出すというスタンスを心がけています。

それぞれの持ち分でお互いが力を出し合うことで、1+1を5にも10にもしたいという気持ちがすごくあるんですよね。ちなみに、同じ被害者支援をする弁護士でも熱意がないというか、ただ座っているだけで何もしない人もいて、そういう人は支援者の方たちから「地蔵弁護士」と呼ばれています(笑)。

齋藤 その言葉は知らなかった(笑)。もちろん熱意だけではダメですが、被害者の方と関係を築いて支援していくには丁寧なかかわりが必要ですし、ご本人の本当のニーズをどうやって叶えていくかって結構難しいことなので、そこをちゃんと話し合える方だとありがたいですね。

上谷 被害者支援センターと犯罪被害者代理人がともにスキルを磨きながら協力し合うことはもちろん、警察や検察ともいい関係性で進められると違いますよね。裁判所も含めて、どこかひとつでも被害者に対する理解が足りないと台無しになってしまうので。

齋藤 本当に全然違いますよね。相談員や心理職がどれだけ丁寧にケアをしていても、まったく配慮の感じられない手続きがあると一瞬で台無しです。それこそ海辺に砂の城を築くような感じ。

上谷 ザッと一瞬でかき消されてしまう感覚ね。「なんてことするの!」と言いたくなることもありますよ。

齋藤 私は被害者支援に20年ほどかかわってきましたが、以前に比べたら、全体的にみると警察も検察も本当によく対応してくださるようになったし、「トラウマ(深刻な心の傷つき)」をはじめとする被害者心理への理解も非常に深まっています。ただ、組織が大きい分だけ理解度や対応には濃淡があるので、さまざまなプロセスの中で傷つきは今でも生じてしまう。そこをできる限り少なく、小さくしていけたらと思いますね。

心理職の世界でも「被害者支援」がマイナーな理由

──被害当事者の方が心理的なつらさを専門家に相談したいとき、医療機関よりも被害者支援センターのような支援機関を頼ったほうが、よりスムーズなケアにつながると考えてよいのでしょうか。

齋藤 人によって納得できる方法は違いますし、人間同士の相性もあるので一概には言えませんが、闇雲に探すよりはいいかもしれません。というのも、そもそも被害者支援に詳しい精神科医や心理職ってそれほど多くないんです。上谷先生が本の中で書かれていた弁護士の世界と同じように、心理職や精神科医の間でも「被害者支援」はマイナーな分野なので。

上谷 被害者支援について学ぶ機会がないから人材が少ないということですよね。

齋藤 そうですね。心理職も被害者支援についてはほとんど学ぶ機会がないのが現状です。公認心理師のカリキュラムで犯罪被害者に関することを扱うのは「司法・犯罪心理学」という授業の中のほんの1コマだけ。加えて、犯罪被害を受けた方が自分から「自分は被害者です」「こういう犯罪に遭いました」とお話しされることも少ないので、おそらく多くの心理職は「犯罪被害」という視点を持てていなかったと思います。

最近ようやく「トラウマ」や「ACE(子ども時代の逆境体験)」といった言葉の広がりとともに、過去の心の傷つきやトラウマティックな出来事への遭遇が、その人の人生に重大な影響を及ぼすことが知られるようになってきました。逆に言えば、それまでは相談者の方がどういう被害体験やトラウマを抱えてきたのか、その出来事が現在にどのくらい影響しているのか、という意識は薄かったのだと思います。

──それこそ一生涯で12人に1人が性犯罪の被害者になるという現実も含めて、犯罪被害者は心理的サポートが必要な対象の筆頭に挙がるような気もしますが、心理職においても法曹と同じような課題があるのですね。

齋藤 そうですね。心理職が職業として被害者支援を全うできるような職は多くはありません。なぜなら、国が被害者支援にあまりお金(予算)を出してくれないので……。司法・犯罪領域って、公務員として国の保障のもとで加害者臨床に取り組む方がほとんどなんです。

被害者支援センターは全国47都道府県にありますが、私が在籍するセンターのように、自治体がしっかり予算を出してくれて心理職を手厚く雇用できるケースは珍しいと思います。財政的に心理職を雇う余裕がなく、委託のような形をとらざるをえない地域がほとんどではないでしょうか。

上谷 私は地方からの依頼もあるので、被害者支援センターの地域格差をすごく実感しています。被害者支援センターに心理職の方が在籍していない地域もあるし、「センターを通じて紹介できる精神科医はいませんか?」と相談すると、「1人いるけど予約が取れるのは半年先」とか「電車で2〜3時間かかる都会にいる」とかね。やっぱり本気度を測るものさしは「お金(予算)」ですよ。口ではいくらでも言えるけど、本気かどうかは予算に現れる。

──なぜ国は、こんなにも被害者支援に後ろ向きなのでしょう?

齋藤 日本に限らず、犯罪における「加害者」の扱いは国の安全にかかわることだから重視されてきたけれど、そこに「被害者」もいるということに気づいていなかったのだと思います。そんな中、欧米のいくつかの国で被害当事者の方々やご遺族が声を上げ、それを受けて国が行った調査によって、犯罪被害を受けた人が仕事を失ったり、精神的に大変な思いをしたりしているということがわかってきて。さらにその上で、被害当事者の方々が「裁判において自分たちは証拠のひとつとしてしか扱われない」「精神的なケアもない」と声を上げたことによって、ちょっとずつ、ちょっとずつ整ってきたという感じ。

上谷 加害者は、刑事裁判にかけたり刑務所に入れたりと、国が積極的にかかわらざるを得ない存在ですからね。一方の被害者は、たとえ傷ついていても加害者のように身柄拘束されているわけではないので、声を上げないと国に気づいてもらえないんですよ。

齋藤 昔は裁判の報告連絡さえなかったですもんね。

上谷 そうですよ。判決期日も内容もまったく知らされないから、例えば執行猶予がついた加害者が知らないうちに社会復帰していて、街でばったり会う……なんてことがいくらでもあったわけです。それはたぶん報道の問題もあったと思うんですよね。私が記者をしていた頃やそれ以前は被害者を匿名にするなんて発想はなくて、実名報道によって被害者にどんな悪影響が及ぶかということが考えられていませんでした。「事実を報道すること」が至上命題だったからです。

だから性犯罪は報道しない。なぜなら、実名をさらされたら被害を受けた女性は“お嫁に行けなくなる”から(※1)。でも、報道されなければ性犯罪は世の中に“ないもの”になってしまう。実際、“ないもの”にされてきたんです。ここ数年で、個人が声を上げるようになったり、小さな声が報道されたりするようになった背景には、インターネットの発達やSNSの存在も大きいと思います。

※1 以前の「強姦罪」においては被害者が女性に限られていた。

裁判の結果と心の回復は必ずしも一致しない

──本書では「被害回復」もテーマのひとつです。被害に遭われた方の回復に向けた支援は、どのようなプロセスを経て進められるのでしょうか。

齋藤 そもそもの話になりますが、「回復」という言葉は扱いが少し難しいなと思っていて……。もちろん性暴力を含めて犯罪被害当事者の方は「回復」ということを意識されますし、実際に事件以前と同じような生活を取り戻していく方もいらっしゃいます。ですが事件は“なかったこと”にはならないし、ご遺族の場合は大切な方を亡くされているので、「回復」という言葉がそぐわないなと感じることもすごくあります。

もうひとつ難しいのは、裁判などの刑事手続が進むことと、ご本人の心の回復は必ずしも一致しないということ。どんなに裁判で望んだ通りの判決が出たとしても、ご本人の心が回復しないことはあります。逆に、裁判は望む結果にならなかったけれど心の状態としては生活を取り戻されていく方もいらっしゃるので、一概に言うのはなかなか難しいんですよね。ただ、ご本人が失った尊厳や権利、社会における信頼や安全を取り戻すためには、どんな形で刑事手続を終えるかということが大きく影響すると思います。

上谷 だから支援の終わり方というか、関係性の変化も人それぞれですよね。

齋藤 そうなんです。例えばご遺族の場合は、毎週行っていた心理カウンセリングが月1回、2〜3カ月に1回と間隔が延びたり、自助グループに参加されたり、カウンセリング終了後も被害者支援センターとかかわりを持ち続けたりする方もいらっしゃいます。一方で被害当事者の方は、裁判が終わって、心の状態も少しずつ事件に振り回されずに生活が送れるようになり、お仕事が忙しくなってくると連絡を取らなくなる方もいらっしゃいます。そこは本当にいろいろですね。上谷先生の場合はいかがですか?

上谷 被害者の方に対する見守りの気持ちはずっとありますが、中には「先生にはお世話になったけれど、自分は前を向きたいから今後は連絡を取ってほしくない」という人もいらっしゃいます。それはそうですよね。誰の人生においても、被害者代理人という存在は登場しないほうがいいわけですから。ただ、ちょっと無理をしているように見える人や非常に繊細な部分がある人、明らかによくない方向へ向かっているように感じる人たちのことは、事件後もずっと気にしています。

そういう方は、誕生日や命日などをきっかけに連絡を取ったときに「最近どうですか?」と聞くと、「実はちょっと困っていて……」と話してくださるので、「それはこういうふうに解決したほうがいいですよ」と法的なアドバイスをすることもあります。裁判を終えてずいぶん経ってから、親族の相続などの相談に来る方も多いですし、相手にとっていいことかどうかはわかりませんが、そういう関係はたぶん一生続くのだろうなと思います。

齋藤 人生の都度都度でつながっていくんですね。心理職とはまた少し違う気がします。上谷先生が先ほどおっしゃったように、心理職も基本的には人生に登場しなくていい存在だと思っていて。かつ被害者支援センターにいる立場としては、私がずっと被害当事者の方とつながり続けるよりも、生活の中で心理職以外の誰かを頼れる形にして終わりたいんです。ご遺族はまた別ですが、カウンセリングを終えた被害当事者の方にこちらからご連絡することはあまりありません。

大事なのは、個人の正義や気持ちを当事者に押しつけないこと

──先ほどのお話にあった「トラウマ」という言葉や、性犯罪被害者の方への声のかけ方などが少しずつ知られるようになってきたとはいえ、身近で大切な人が犯罪被害に遭ったとき、「力になりたい」「支えたい」と思うあまり空回りしてしまうこともあるかと思います。その点について、お二人からぜひアドバイスをいただけたら。

齋藤 どうしていいかわからないからこそ、遠巻きにしてしまったり空回りしたりするかもしれませんが、「それまでと変わらずにかかわること」が大事だと思います。特にお子さんがご遺族になられた場合、「学校で友だちがふだんと変わらずに接してくれることが本当に支えになる」と皆さんおっしゃいます。そして、ご本人の気持ちを想像で決めつけないこと。それは相手の気持ちに配慮することとは意味が違いますから。あとは現実的に困っていることを一緒にお手伝いいただけるといいなと思いますね。

上谷 被害者の方って実は自分の気持ちをなかなか言えずに困っていたりするので、「本当は刑事事件とか嫌なんです」「被害届を取り下げたい」とご相談を受けることもあります。明確な証拠がある場合は、心の中で残念だなと思うこともありますが、それはその人の選択だし、ご本人もよくよく考えてのことですからね。ただそこで、警察の中にも「ここまでやったのにやめるの?」とうっかり言ってしまう人や、お友達でも励ましのつもりや正義感から「加害者を野放しにして、また新しい被害者が生まれたらあなたのせいだよね」みたいなことを言ってしまう人が一定数います。

被害者の方は、「本当は裁判とかやりたくないけど、私がここで頑張らないと犯人はまた犯罪を繰り返すから」と無理をしてでも頑張ってしまう傾向があるので、「それは警察の仕事だから、今は自分のことだけを考えて。これから起きるかもしれない被害のことは考えなくていいですよ」とお伝えします。周囲の意見を気にして自分の気持ちを抑えてしまうと、何のために刑事手続にかかわっているのかわからなくなってしまうケースが結構あるので。「正義」の定義は人それぞれだし、その時々でも変わるものなので、特に被害に遭った方には個人の正義を押しつけないでほしい。それはすごく思います。

齋藤 正義もそうですが、そもそも気持ちを押しつけないことが大事ですよね。例えば、ご本人に「元気になって」「そんなんじゃ駄目だよ」、ご遺族に「元気にならないと、亡くなった方が悲しむよ」なんて言う方もいますが、それって「元気じゃない姿を見ているのがつらい」という、こちら側の一方的な押しつけなので。まずは相手の気持ちに沿っていただきたいなと思いますね。

──もし誰もがそれを自然にできるようになったら、それこそお二人の仕事が必要なくなるような世界になるかもしれませんね。

齋藤 本当にそうなんですよ。

上谷 警察と一緒で、私たちの仕事が暇なのはたぶんいいことなんです。そのためには情報の周知や、大学のカリキュラムなどの仕組みそのものを変えていく必要があるし、そこにしっかりお金をかけることが大事。

齋藤 被害者支援センターはどこも少人数で対応しているから、スタッフが疲弊するんですよね。支援者が疲弊してしまうと、いい支援はできません。自分が追い詰められた状態で誰かのことを支えるのはとても難しいので。

被害者支援の重要性が正しく認められる社会を

上谷 被害者の方にとっても、支援する側にとってもよくない状況ですよね。ちなみに、齋藤先生が所属している支援団体に常駐されている方って何人ぐらいいらっしゃるんですか?

齋藤 たぶん相談員と心理職を合わせて1日あたりの人員は10人ちょっとくらいだと思います。相談員は裁判に付き添うことも多いので、センターにいる人が少ないときもあります。最近それが常態化していますね。

上谷 ちょうど今日も午前と午後で2人の相談員さんとご一緒しましたが、1人は「途中で抜けて、別の裁判の付き添いへ行かなきゃいけない」と言っていました。特に東京は事件が多くて裁判のニーズも増えているから、相談したくてセンターに電話しても「支援に出ていて不在です」と言われることがすごく多い。でも、10人ちょっとしかいないのに年間の相談件数は数千件ですもんね。

齋藤 電話が約5000件、その他の支援まで入れると7000〜8000件ぐらいです。

上谷 どう考えても人が足りていませんよね。その人数でどうやって対応しているんですか?

齋藤 本当に、どうやっているんでしょうね……(苦笑)。

──ここまでのお話を伺いながら、齋藤さんが著書『性暴力についてかんがえるために』(一藝社)で「砂漠に水をまくような気持ちになることもありますし、一歩進んだと思ったら三歩下がっていた気持ちになることもあります」と書かれていた意味が腑に落ちました。最後に、被害者支援に対してお二人が願う“社会の在り方”についてお聞かせください。

齋藤 被害に遭われた方のカウンセリングをしていると、皆さん「刑事手続がこんなに大変だったなんて……」「社会がこんなにも理不尽で、信用できないとは思わなかった」とおっしゃるんですね。もちろん刑事手続が公正であることは大事ですが、当事者のお話を伺っていると、もう少し被害者の方への配慮があってもいいのではないかと思います。

海外の刑事手続では「トラウマインフォームドケア(※2)」の視点が導入されつつあるので、日本でも刑事司法に関わる方全員がそうした視点を学んでほしいですし、学ぶための制度が整ってほしいです。被害者に接するすべての人が「人間がトラウマティックな出来事に遭遇したとき、心がどういう状態になるのか」ということを知っておいてほしいと思います。

※2 支援する人がトラウマにまつわる知識や対応を身につけ、相手の状態を決めつけず、相手の話や気持ちに耳を傾けながら対処方法を一緒に考えていくこと。

上谷 おっしゃる通りだと思います。まずは知ることから始めないと。

齋藤 そういう人が増えていけば、「もっとこういう制度がいいんじゃないか」「こんなふうに仕組みを変えたら、スムーズに進んで被害者の傷つきも少なくなるはずだ」という議論が起きてくるんじゃないかなと思っていて。その環境をつくるためには法律が変わっていかなければいけないし、社会に知識が広がっていくことで制度変革にもつながると考えています。

上谷 思うことはたくさんあるけれど、ひとつ挙げるなら日本の企業はもっと関心を持ってほしいと思います。企業の社会的責任ってすごく大きいじゃないですか。多くの企業が取り組むSDGsの中には被害者支援も含まれるはずなのに、そこにまったくお金が使われていない。私は、故ジャニー喜多川氏の性加害事件が注目を集めたとき、企業側から被害者支援のための基金などが自然発生的に立ち上がるのではないかと期待しましたが、何も起こらなかった。あれだけタレントを起用して利益を上げてきた企業も広告代理店も、みんなが見て見ぬフリをしたわけですよね。

被害者支援にまつわる教育をするにも、人材を育てるにもお金の力が必要です。企業には、そういうところで社会的に還元してほしいと強く思っています。それは本当に弱い人のためになるし、その人たちを守る仕事の価値を高めることにもつながります。被害者支援に対する関心やスキルがあっても、「お金にならないから」と諦めて他の仕事をする人は相当数いると思うんですよ。そこにきちんと予算がかけられることで、「被害者支援は重要かつ誇り高い仕事なんだ」と認識され、その能力が金銭的にも高く評価される社会になってほしい。そのためにも、企業をはじめ社会の意識が変わることが必要だと思っています。〈了〉

——————–

被害者支援センター https://www.nnvs.org/shien/list/

犯罪被害者等電話相談 ☎0570-783-554 毎日8:00~21:00(12/29~1/3を除く)

*最寄りの被害者支援センター開設時間内は最寄りの被害者支援センターに、開設時間外は犯罪被害者等電話サポートセンターにつながります。

*お受けできる被害の内容等は、上記リスト等をご確認ください。

プロフィール

臨床心理士・公認心理師。

上智大学総合人間科学部心理学科准教授。博士(心理学)。臨床心理士として精神科クリニックや感染症科(HIVカウンセラー)、小中学校(スクールカウンセラー)に勤務。また、東京医科歯科大学難治疾患研究所で技術補佐員としてPTSDの治療効果研究に携わり、被害者支援センターでは殺人や性暴力被害等の犯罪被害者、遺族の精神的ケア、およびトラウマ焦点化認知行動療法に取り組む。著書に『性暴力被害と支援のQ&A』(金剛出版)など。

弁護士、保護司

福岡県出身。青山学院大学法学部卒。毎日新聞記者を経て、平成19年弁護士登録。第一東京弁護士会所属。犯罪被害者支援弁護士フォーラム事務次長。第一東京弁護士会犯罪被害者に関する委員会委員。関東交通犯罪遺族の会(あいの会)顧問。こども性暴力防止法施行準備検討会構成員。元青山学院大学法科大学院実務家教員。著書に『新おとめ六法』(KADOKAWA)ほか。

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり