昨今、日本では排外主義や自国第一主義を掲げる政党が選挙で議席を伸ばしている。ヨーロッパをはじめとする世界各地での極右政党躍進の流れが、いよいよ到来したとの見方もある。では、極右の「先進地」とも呼べるヨーロッパでは、極右はどのように勢力を拡大してきたのだろうか? フランスの大学院で哲学を学ぶ森野咲が、現地での最新の研究や報道の成果をもとに、極右の成長、定着の背景やメカニズムを明らかにする。

極右という幽霊

「ヨーロッパに幽霊が出る ― 極右という幽霊が」。これはもちろん、マルクスとエンゲルスの『共産党宣言』の冒頭の一文をもじったものである。19世紀のヨーロッパを覆っていたのが「共産主義の幽霊」だったとすれば、21世紀の今日を覆っているのは「極右の幽霊」ではないか。こんな議論はいま欧州を中心に盛んになされている。極右政党の台頭という現象は、フランスやドイツをはじめとする欧州諸国から、アメリカ、インド、ブラジルといった民主主義の大国に至るまで、世界各地を席巻している。

この幽霊が、いま日本でも徘徊しているのではないか。2025年夏の参院選において参政党が大躍進したことが国内外で「極右政党の台頭」と報じられ、大きな注目を集めたのは記憶に新しい。物議を醸した「日本人ファースト」というスローガン、「みんなでゼロから作る政党」という、人民を主体としたポピュリズム的な看板、神谷宗幣というカリスマ的指導者、財務省などの官僚や既存政党に象徴されるエリートへの反発、「新日本憲法(構想案)」に見られる天皇主権や国家主義的要素―――欧米の極右政党の躍進という現象に多少通じている人からすれば、この参政党の台頭の背景にある思想やその戦術は、どこか既視感があるものではなかっただろうか。

その「既視感」の答え合わせであるかのように、参政党の神谷代表が記者会見で「親和性を感じる政党」として挙げたのは、アメリカ共和党のトランプ派、ドイツの『ドイツのための選択肢』(AfD)、フランスの国民連合(RN)、英国のリフォームUKと、いずれも欧米で「極右」と分類される政党であった(*1)。

*1 神谷代表は2025年8月にAfD共同代表であるクルパラ氏と会談を行った(会談を伝える神谷氏のX(旧Twitter)の投稿)。

フランスから極右を考える

私は2020年からフランスに暮らしており、参政党が模倣しているとされる欧州の極右の台頭を肌で感じてきた。極右との最初の出会いは、ドイツ国境に近いアルザス地方でのことだった。フランス滞在の初年度を、葡萄畑に囲まれた小さな美しい村で過ごしていた当時の私は、政治の喧騒から束の間離れたかのように思っていた。しかしそんなある日、村で知り合った青年が「実は前回2017年の大統領選はルペンに投票したよ」と、さらりと打ち明けてきたのである。アルザスは宗教的・保守的な土壌が強く、極右が早くから比較的高い得票率を示してきた地方の一つでもある。その青年は、一見普通、むしろ大人しそうな若者で、私の思い描いていた「極右」像とはギャップがあった。外国人の私に親切に接してくれる彼を、誰が人種差別主義者、排外主義者だと言うだろう。しかし次第にその会話の端々には、「治安を乱す」「不良の」「アラブ人」への苛立ちや憎悪が滲んでいることも分かった。この「一見穏やかな極右支持青年」との出会いは私の中の極右=暴力的な少数者という思い込みを覆した。

その後、私は学業のためパリ郊外のサン=ドニへと移った。アルザスの穏やかで小さな村とは対照的な、移民の比率と貧困率がフランス国内で最も高い県だ。世間では治安の悪さばかりが強調され、「そんな場所に行かない方がいい」と何度も忠告されたことがある。まるでラジ・リ監督の“バンリュー映画”(*2)で見た風景のただ中に、私は身を置くことになった。しかし暮らしてみると、そこにはネットの「切り抜き」の外にある日常が広がっていた。極右が政権を取るか否かは自分や隣人の生活に直接影響を及ぼしてくることもいや応なく理解するようになり、集会やデモにも参加するようになった。極右勢力が台頭する国に外国人学生という不安定な立場でいることは、積み重ねた生活が突然途切れてしまうかもしれないという、慢性的な不安と常に隣り合わせだ。こうした実存的な感覚が、「なぜこれほど多くの人が極右に惹きつけられるのか」という問いへと私を向かわせることとなる。

この世界中で起きている極右躍進という現象を分析する上でフランスを参照軸とすることは、単なる一国の事例研究ではなく、極右理論そのものの再検討にも資するだろう。そもそもフランスには革命以来の「右翼」「左翼」という政治的区分の起点があり、当時の反革命の思想が極右の基本的枠組みを形づくっている。19世紀末から20世紀にかけては、国民的統一を掲げるポピュリズムや排外的傾向が組み込まれ、現代の極右にもつながる典型が形成された。さらにこうした極右のモデルは国境を越えて広がり、他地域にも影響を与えてきた。

現代においては、かつてタブー視された極右の「メインストリーム化」が顕著である。2002年、ジャン=マリー・ルペンが大統領選挙の決選投票に進出した際には全国規模の抗議が巻き起こったが、2017年にマリーヌ・ルペンが同じく決選投票に進んだとき、社会の反応は明らかに鈍化していた。この対照は、極右の「例外性」が失われ、むしろ「常態化」しつつあることを示している。先述したような、私が渡仏当初に出会った「一見穏やかな極右」はこの常態化の一端であろう。2022年の大統領選挙においては、決選投票でマリーヌ・ルペンは過去最高の41%を獲得しており、極右候補が決戦進出すること自体、もはや「当たり前の光景」になっている。

フランスの民主主義には常に極右の影が付き纏ってきた。それゆえその思想や戦術についての蓄積の大きさは見落とせない。本連載の目的は、この極右という“幽霊”の正体をフランスから明らかにし、その台頭を読み解くための道具箱を提供することである。

*2 1990年代以降のフランスにおける郊外(banlieu)を舞台に、移民ルーツの社会的周縁化や暴力・差別を描く映画群のこと。代表作:マシュー・カソヴィッツ『憎しみ』ラジ・リ『レ・ミゼラブル』など。

極右=侮蔑のためのレッテル?

極右とは何か。まず確かなことは、「極右」とは、その文字の強さゆえ、論争を呼ぶ概念だということであろう。それゆえ「極右」と呼ばれる当事者側はしばしばこのレッテルを忌み嫌う。参政党の神谷代表も例に漏れず、ドイツの政党AfDを例に挙げ、「極右政党とか言われていますけど、中身は極右でもなくて純粋なナショナリズムですよね」と語っている。「国民を第一に考える政治をして何が悪い」、「全体が左傾化しているから当たり前のことを言うだけで極右になる」、「支持しているのは普通の人々」――こんな声に押されてか、日本国内の大手報道においては参政党をどう位置づけるかについても表記が統一されていない。そこには「極右」と名指しすることに慎重な姿勢が見受けられる。

現在の日本の「極右」定義の混乱に先行して、この言葉の定義は欧州の政治学でも長らく議論を呼んできた。「極右」か「右翼」か、「右派ポピュリズム」か「急進右派」か、それとも「ファシズム」か、「ネオファシズム」か。フランスでも、この「極右」レッテルは長らく論争の火種だった。その典型的な例が、マリーヌ・ルペン率いる「国民連合」を極右と呼ぶか否か、という問題である。

国民戦線を率いた父ジャン=マリー・ルペンの過激なイメージから距離を置こうとしたマリーヌ・ルペンは、「極右」という呼称を「侮辱的だ」として一貫して拒否してきた。2010年代以降は、自身の党を「極右」と呼ぶものに対し、名誉毀損だとして法的措置をも辞さない態度を示してきたほどである。実際彼女は極右のイメージを脱するため、父・ジャン=マリー・ルペンを「反ユダヤ主義的発言」を理由に党から追放したり、党の名前を「国民戦線」から「国民連合」に変更したり、また露骨な差別発言を公にすることを避けたりして、党の刷新を図ってきた。「このように穏健化した政党は、もはや極右とは呼べないのではないか?」、「マリーヌ・ルペンは極右ではなく単なるポピュリストの愛国者ではないか? 」こうして一部のメディアや論者は「極右」について語ることを避けるようになった。マリーヌ・ルペンの「脱悪魔化」(*3)戦略は功を奏したのである。

しかし、こうした問題をめぐる議論を経て、近年のフランスでは「極右」という語の用法について一定の整理が進んできたと言えるだろう。2024年3月には、フランスの最高裁に相当する国務院(Conseil d’État)が「極右」ラベルを不当な差別的扱いだと訴えた国民連合に対し、同党を「極右」と分類することは妥当であるとの判決を下している。

「極右」と聞いて、あなたはどんな姿を想像するだろうか。ヨーロッパのネオナチに典型的な、スキンヘッドに黒装束、編み上げブーツといった出立ちだろうか。それとも日本の街頭宣伝右翼のように、隊服を着て、旭日旗を振る活動家だろうか。あるいは、特定の人種や民族に対して露骨に人種差別的なヘイトスピーチをしたり、時に暴力に訴えるような集団だろうか。しかし極右を厳密に定義するにあたって、このような外見的特徴や直感――すなわち「歩き方や鳴き声」で判断するようなやり方――では、政策の中核にある思想を見落とす危険がある。現実には「羊の皮をかぶった狼」(見落とされがちな極右)もいれば、「狼の皮をかぶった羊」(過激に見えても実際には極右でない政党)も存在するからだ。

まずはこの「極右」という用語の定義を明確にすることが重要である。この言葉は必ずしも「侮蔑的なレッテル」として用いるためのものではなく、議論の前提を共有し、データの蓄積を参照することで、時代・地域を超えた比較を可能にするものだ。なお、以下で紹介する欧州で広く受容されている極右の定義は、西ヨーロッパに偏ったサンプルに基づいている点には留意されたい。また「右」や「急進」といった概念は、国ごとの政治文化や制度によって相対的に見える場合があることにも注意しなければいけない。ここではノルベルト・ボッビオ(*4)に従い、「平等に対する態度」を左右の判定基準とする。すなわち、左派はより大きな平等を志向し、右派は一定の不平等を受容または擁護する。この基準は、国ごとの相対性をある程度回避し、私たちに共通の議論の出発点を与えてくれる。

*3 フランス極右の脱悪魔化(dédiabolisation)とは、国民戦線時代の「悪魔的」イメージを払拭し、体制内政党として受容されることを狙ったマリーヌ・ルペン以降の正常化戦略を指す。この戦略については後の連載回で詳しく扱う。

*4 ノルベルト・ボッビオ(1909-2004)はイタリアの法哲学者・政治哲学者。『右と左: 政治的区別の理由と意味』などの著作で知られる。

極右の定義とは何か

ここからは、いよいよ本題の「極右」の定義を参照していこう。

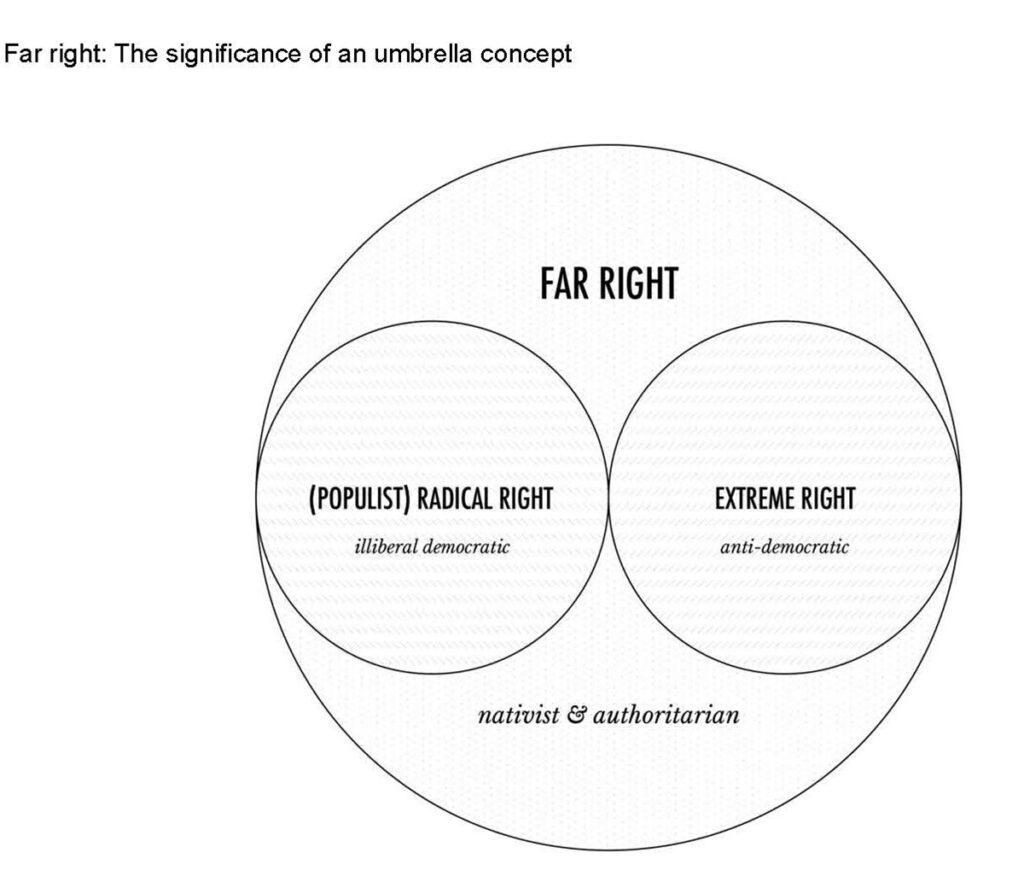

はじめに、「極右(far right)」というのは包括的概念である。極右という大きなグループの中には、「過激右派」と「急進右派」と言う2つの類型がある。「過激右派(extreme right)」とは、民主主義そのものに敵対する勢力で、いわゆるネオナチやネオファシストのような集団を指す。これに対して「急進右派(radical right)」とは、民主主義の制度自体は認めながらも、自由や平等といったリベラルな解釈を拒否する政治勢力のことである。

つまり「極右」とは、反民主主義と非リベラル民主主義のあいだに広がる集合的アクター(政党、運動、団体) を含む包括的なカテゴリーなのだ。しかし極右に属する「過激右派」と「急進右派」は一概に区別できるものではない。選挙においては形式的には民主主義のルールに従っている「急進右派」が、背後で反民主的な「過激右派」と結びつくことも少なくないからだ。イタリアの急進右派「同盟(Lega)」と極右組織カーサ・パウンドの協力関係、ハンガリーのヨッビクが国内極右団体と共闘してきた事例、あるいはドイツAfD内部に存在する極右派閥などがその例である。フランス国民連合も、公には過激派と距離を取っているように見せながらも、実際には極右学生組織GUDやネオファシスト団体Tenesoun出身者が同党に入り込み、人脈や資金面で関与していることが繰り返し指摘されてきた。このように、急進右派と過激右派の境界はしばしば曖昧になるからこそ、より抽象的で包括的な呼称として「極右」という用語が有効なのである。

では、極右政党か否かを見極めるにはどうすれば良いのだろうか。先に述べたように、街宣車や旭日旗、露骨なヘイトスピーチといったステレオタイプに重ねるのは必ずしも適切ではない。また上の定義に照らせば、「彼らは民主主義的手続きを経ている政党である以上、極右とは呼べない」といった類の反論も当たらない。そこで注目すべきは、彼らの政策のコアにあるイデオロギーである。

政党の政治イデオロギーは、「コア」と「周辺」から構成されるが、極右を理解するうえでは、その「コアイデオロギー」を特定することが決定的に重要だ。なぜなら、実際の政治キャンペーンにおいては、極右のレトリックが戦略的に他政党に利用されることが少なくないからである。「制御不能な大量移民」といった極右のレトリックが右派や政権を担う与党に取り込まれるのはその一例だ。さらに、政党自身による自己規定はしばしば政治的な戦略を帯びており、必ずしも信頼できる指標とはならない。したがって、政党が公に発表する公式文献に絞ってその質的分析を行い、思想的特徴を分類することが重要なのだ。

「極右」の3つの柱

以下では、極右の中でも民主主義的な手続きを踏まえる「急進右派」に焦点を定める。政治学者のカス・ミュデによれば、この急進右派のイデオロギー的コアを構成する要素は三つある。それが、「ネイティヴィズム」「権威主義」「ポピュリズム」である。

①ネイティヴィズム(排外主義)

ネイティヴィズムとは、国家は「ネイティブ集団(=国民)」の構成員のみによって占められるべきであり、非ネイティブな要素(人や思想)は均質な国民国家にとって、根本的に脅威であるとするイデオロギーである。これはリベラルも含みうる広義のナショナリズムとは区別される。「ネイティブ性」を規定する基準は、民族・人種・宗教など多様であり得るが、必ず文化的要素を含む。例えばアメリカではWASPが先住民に対して「真のネイティブ」を主張していたり、イスラエルではユダヤ人がパレスチナ人に対し「先住民族」を自称することがあるように、どの基準を「ネイティブ」として採用するかは主観的で、ベネディクト・アンダーソン的に言えば「想像されたもの」に過ぎない(*5)。

②権威主義

権威主義は、社会秩序の維持や強い国家、厳罰主義を重視し、権威に従わない者は処罰されるべきであるとする価値観である。これはドイツ・フランクフルト学派の哲学者アドルノがかつて『権威主義的パーソナリティ』において指摘したように、内集団においては権威的人物を賞賛し従属する一方で、外集団に対しては「道徳的権威」の名の下に制裁を加える態度に結びつく。

③ポピュリズム

ここでのポピュリズムは、政治的手法ではなく「イデオロギー」として理解されるべきものである。イデオロギーとしてのポピュリズムとは、社会は究極的には「純粋な人民」と「腐敗したエリート」という二つの均質で敵対的な集団に分けられると考え、政治は人民の一般意志(volonté générale)の表現であるべきだとする思想である。「人民の一般意志」こそが最も重要であると考えられるため、人権や憲法上の保障すらそれに劣後することがあるのが特徴だ。

この「急進右派=ネイティヴィズム+権威主義+ポピュリズム」という定義に基づけば、他の党派との差異もより明確に浮かび上がる。たとえば保守主義は伝統や宗教を重視するが、必ずしもネイティヴィズムやポピュリズムを伴わない。民族地域主義は地域自治や分離を志向するが、排外主義は不可欠ではない。そして単なるポピュリズムは反エリート的であっても、排外主義や権威主義を必ずしも備えない。

*5 ベネディクト・アンダーソン(1936-2015)は著作『想像の共同体』(1983)において、国民とは想像によって構築された共同体であると論じた。

マリーヌ・ルペンは愛国者か、それとも極右か?

極右の定義を踏まえたところで、現在の「穏健化」した国民連合はなお極右に分類されるのか? という問いに戻りたい。かつてジャン=マリー・ルペンが率いた国民戦線は、他国と比べても早い段階で大衆政党モデルをある程度成功させた、典型的な極右政党であった。福祉排外主義や移民の強制送還を訴えるほか、露骨な人種差別発言――党首による「ホロコーストは歴史の細部」といった反ユダヤ主義的発言など――も目立っていた。

では、こうした露骨な人種差別や反ユダヤ主義が鳴りを潜めた、娘マリーヌが率いる国民連合は、依然として「極右」と呼べるのだろうか。注目すべきは表面的な言動ではなく、その政策が先述した①ネイティヴィズム②権威主義③ポピュリズムの三要件を満たすのか否かだ。

結論から言えば、今日の国民連合は「穏健化しても中身は極右」である。

まず、国民連合の政策は「国民優先(priorité nationale)」を打ち出すネイティヴィズムに根ざしている。

具体的には、雇用や公営住宅、社会給付においてフランス国民を優先する原則を憲法改正(国民投票)によって導入しようとしている。また、難民申請の域外審査の導入、家族呼び寄せの制限、外国人犯罪者の追放の容易化など、移民の受け入れと権利を大幅に制限する方針を掲げている。

さらに、その政策には強い権威主義的傾向がある。国民連合は治安を重視し、街頭の安全や学校での規律回復、犯罪への厳罰化を訴えている。さらに治安の問題を「移民による犯罪」と結びつけることで、外国人がフランス社会の秩序を脅かしているというイメージを形成する。つまり、社会秩序問題は厳格な権威の回復と移民の排除によって解決されるべきだとする考え方がそこにはある。

最後に、「人民」を主体としたポピュリズムも認められる。憲法改正を国民投票によって実現し、国民優先や移民規制を導入しようとするが、これは既存の立憲秩序を迂回するものであり、憲法学者からは「憲法クーデター」と批判されるほど危険な手法である。

このように、国民連合の中核には依然として極右(急進右派)を特徴付ける3つのイデオロギーがある。その政策もせいぜい前身である国民戦線の「化粧直し」にすぎず、多少外見や髪型が変わってもその中身は変わらないのだ。

極右第四波の到来

第二次世界大戦後のヨーロッパに極右が台頭したのは、現在が初めてではない。

戦後の極右の台頭はしばしば「三つの波」として整理されてきた。順番にその流れを見ていこう。

第一波: 第二次大戦直後に現れたネオ・ファシズム。元ナチス幹部やヴィシー政権のような旧体制の残党が体制復活を試みたものの、社会の強い拒絶に遭い、広がりを持つことはなかった。

第二波: 1950年代以降、フランスのプジャディスト運動(*6)を典型とするような、国家や税制に対する反発を基盤にした極右ポピュリズムが台頭。いずれも短命に終わった。

第三波: 1980年代に始まり、フランスの国民戦線の躍進が象徴するように、移民受け入れを拒否する新党が各国で登場した。しかし、当時の他政党はこれらの勢力を「異物」として遠ざけ続け、西欧諸国で政権に加わったのは1990年代のイタリア北部同盟など、ごく限られたものだった。

さらに2000年代以降、極右は「第四の波」へと移行したとミュデは指摘している。その背景にはグローバル化、2008年の金融危機、2015年の難民危機、テロへの不安といった出来事がある。今日ではEU加盟国の大半に極右政党が存在し、さらに従来の中道右派が極右的テーマを取り込む傾向も強まっている。この伝統的右派と極右の「ハイブリッド化」はフランスに限らない。イスラエルのリクード党、アメリカの共和党、オーストリアの人民党もその一例である。右派と極右の接近は連立参加や政策議題の右傾化として現れ、結果として「極右の主張」が政策の中心に滑り込む経路が拡大した。移民はかつてのように経済成長を支える存在としてではなく、安全保障やアイデンティティへの脅威として語られるようになった。

そして第四波における極右は、移民だけでなく、安全保障、腐敗、外交政策を重要争点として掲げ、具体的には以下のような傾向に収束する。

①移民: 極右は「大量移民は国家の存続への脅威」と主張する。極右の中でも過激な勢力は「白人絶滅(white genocide)」という陰謀論を語る。特にフランスのルノー・カミュによる「大置換(Great Replacement)」 (*7)論が広まり、移民は進歩派エリートが意図的に推進しているとされ、またしばしばジョージ・ソロスが「黒幕」だともされる。現代の主要な「敵」は「イスラーム教徒」であり、国内外の陰謀論と結びつけられる。

②治安: 極右は治安を広く解釈し、文化的・経済的脅威も「不安」と捉える。犯罪は「移民の犯罪」として語られ、それに対応する政治家の「弱腰」が非難される。また、テロリズムもイスラーム移民と結びつけられる。これらの点から、治安問題の究極の解決策は「移民の停止」であるとされる。

③腐敗: 腐敗は主に「エリート」の問題とされ、進歩派・知識人・ジャーナリストなどが「国を堕落させる」と批判される。しばしば「文化マルクス主義」などの用語が使われ、リベラルで進歩的な運動を陰謀視すると同時に、その起源をユダヤ系知識人に結びつけることで反ユダヤ主義的含意を帯びる。さらに、選挙不正も語られる。

④外交政策: 国際関係はゼロサムとされ、「自国第一」が基本である。超国家組織(EUや国連)は敵視される。東欧では領土回復要求(ハンガリーのトリアノン条約、イスラエルの「大イスラエル」構想など)が重要なテーマである。

⑤宗教: 宗教の位置づけは地域ごとに異なる。西ヨーロッパでは急進右派はむしろ世俗的だが、東欧・米国・インド・イスラエルなどでは宗教が強調される。イスラームは「他者」とされる一方、キリスト教やヒンドゥー教、ユダヤ教は「民族アイデンティティ」の守り手として利用される。

*6 プジャディスト運動とは1950年代にピエール・プジャドが率いた小商人・職人中心の反増税運動。この運動出身で、若干27歳にして当時最年少の国民議会議員に初当選したのが、後に国民戦線党首となるジャン=マリー・ルペンである。

*7 ヨーロッパの「先住の白人系住民」が、大規模な移民(特にムスリムやアフリカ系移民)によって「置き換えられる」と主張する陰謀論。

ファシズムは最も無害に見える形で戻ってくる

上記の争点は、今日台頭する日本の参政党の主張を見ていてもどこか既視感があるものではないだろうか。この判断は読者に委ねるが、とにかく重要なのは、極右は「民主主義の外部から暴力的に迫る脅威」ではもはやないということだ。極右は多様な争点を取り込みながら、民主主義の内部に入り込んで、その影響力を拡大してくる。

「ファシズムは最も無害に見える形で戻ってくるかもしれない。」とイタリアの思想家・ウンベルト・エーコは警告した。私たちの義務は、世界のあらゆる場所で、日々、ファシズムの萌芽を暴き出し、その新しい形をひとつひとつ指さして示すことだ。かつての極右は「悪魔化」によって社会の周縁に追いやることができたが、もはやその手法は十分に機能していない。しかしその一方で、フランスでは2024年の国民議会選挙に見られたように、対極右のブロック構築「共和国戦線」や、極右第1党を予測した世論調査を覆し、左派の新人民戦線が首位に立つといった、数々の試みがなされ、成果を残していることも確かだ。そしてこうした戦略を可能にしているのが、これまで蓄積されてきた極右分析の知的資本に他ならない。

なぜ極右の躍進は止まらないのか。彼らの戦略とは何か。そして私たちは、いかにしてこの潮流に抗うことができるのか。――こうした問いへの答えを、次回以降もフランスから探っていきたい。

参考文献

Cas Mudde, The Far Right Today, Polity Press, 2019.

Cas Mudde, Populist Radical Right Parties in Europe, Cambridge University Press, 2007.

Jean-Yves Camus, Nicolas Lebourg, Les Droites extrêmes en Europe, Éditions du Seuil, 2015 (『ヨーロッパの極右』みすず書房、2023)

Cécile Alduy, Stéphane Wahnich, Marine Le Pen prise aux mots: Décryptage du nouveau discours frontiste, Seuil, 2015.

Pirro, A. L. P. “Far right: The significance of an umbrella concept.” Nations and Nationalism, 29(1), 101–112, 2023.

水島治郎『ポピュリズムとは何か』中公新書、2016年。

Le Monde, “Une hybridation de la droite traditionnelle et de l’extrême droite est en cours dans de nombreux pays,” 2023年2月1日.

昨今、日本では排外主義や自国第一主義を掲げる政党が選挙で議席を伸ばしている。ヨーロッパをはじめとする世界各地での極右政党躍進の流れが、いよいよ到来したとの見方もある。では、極右の「先進地」とも呼べるヨーロッパでは、極右はどのように勢力を拡大してきたのだろうか? フランスの大学院で哲学を学ぶ森野咲が、現地での最新の研究や報道の成果をもとに、極右の成長、定着の背景やメカニズムを明らかにする。

プロフィール

(もりの さき)

1996年、東京生まれ。早稲田大学政治経済学部を卒業後、大杉栄や石川三四郎に憧れて渡仏。パリ郊外サン=ドニにあるパリ第8大学哲学科の修士課程2年に在籍中。専門はフランス現代哲学。現在、『ふぇみん』に「極右とフェミニズムの不幸な結婚」を連載中のほか、自身のnoteで「極右の傾向と対策」と題したマガジンを発表している。

森野咲

森野咲

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり