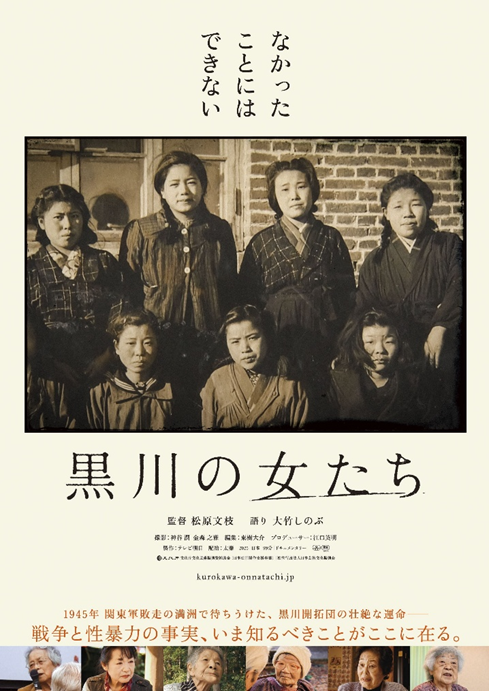

太平洋戦争敗戦直後、満洲で起きた性暴力の実態とその後の出来事を描いたドキュメンタリー映画『黒川の女たち』。性暴力の背景に何があったのか。満洲から帰国した彼女たちが受けた2次被害。戦後世代が性被害の問題とどう向き合ったのか。丁寧な取材によって見えてくるのは、歴史と誠実に向き合おうとする人々だった——。

上映後トークショーで行われた映画監督松原文枝と作家朴慶南の対談をお送りします。

※この対談では映画の核心部分に触れる内容が含まれますので未見の方はご注意ください。

黒川開拓団を映画のテーマに選んだ理由

松原文枝(以下、松原) 映画『黒川の女たち』の背景や感想などを、『私たちの近現代史 女性とマイノリティの100年』(村山由佳氏との共著、集英社新書)の著者である朴慶南さんの視点からお話を伺えればと思っています。 よろしくお願いいたします。

朴慶南(以下、朴) よろしくお願いいたします。この映画に非常に感銘を受けて、今日は私が感じたものや、受け取ったものをお伝えしたいと思って、メモもしてきました。 そういうところから話してよろしいでしょうか?

松原 はい。 朴さんはこの映画を何度も見ていただきました。映画館でも2回見ていただいて、ありがとうございます。この映画の感想、また近現代史から見る今の時代についてお話をいただきたいと思います。 まず、感想からお願いします。

朴 はい。まず、この映画を製作してくださった、松原文枝監督にお礼を言いたいです。

松原 ありがとうございます。

朴 実は黒川開拓団については以前、テレビで観たことがありました。ニュースやドキュメンタリーなどで取り上げられましたよね。

松原 はい。2019年にテレビ朝日の「テレメンタリー」というドキュメンタリー番組で2回ほど放送し、また、「報道ステーション」でも特集を組みました。

朴 松原さんがこのテーマを新たに映画化しようと思われたのはどうしてでしょうか。

松原 女性たちが社会の目や強者におもねることなく事実を公にした勇気、そして戦後世代が事実を認めて碑文を刻み、謝罪したことに心動かされました。その後、女性たちが尊厳を回復していったことを目の当たりにし、映画にしようと思いました。

朴 新たな取材を重ねられて、そしてまた貴重な証言やメッセージが盛り込まれていて、本当に映画を見せていただいてよかったなと思いました。

松原 ありがとうございます。

満洲開拓団の背景にある政府の思惑

朴 最初に歴史的な背景が丁寧に描かれていて、当時の映像も使われてますよね。

1931年、柳条湖で関東軍が列車を爆破したことが発端となって満洲事変が起き、その翌年に中国東北部を中心に満洲国が建国されるわけです。そして、1936年には〈満洲農業移民100万戸移住計画〉という国策により、満洲への農業移民として日本人の開拓団がどんどん送り込まれました。学校や村で半ば強制的に行かせるようなこともあったそうです。

もちろん、自ら進んで行きたいと思った人たちも少なくなかったでしょう。そうか、満洲は広いし、狭い日本から農業移民として行ったのだなと受け止めたところで、あっと気づかされたことがありました。開拓団が送られた場所はソ連との国境近くなんですね。開拓団といっても、とりわけ貧しい人々向けに推奨されていたようですし、翌年の1937年に日中戦争が始まっていますから、国としてはそこを供給基地にしつつ、男の人たちを現地で戦わせるという目論見がありました。ですから、ある意味では開拓団の27万名という人たちは日本国による被害者とも言えるでしょう。何にも知らされずに送り込まれたわけですが、そこは危険な場所であり、住居も中国人たちが住んでいる家でしたから、開拓するといっても、すでに現地の人びとが耕していた畑だったんですよね。 そこの中国の人たちからすると、住まいを追い立てられ、畑も奪われたことになりますから、そうした部分では中国人に対する加害にもなるわけでしょ。黒川村の人たちが入植した1942年は、まさに戦争真っただ中じゃないですか。

松原 本当にそうですね

朴 開拓団は、そんな危険な戦争中に送り出されたわけです。ただ、現地では実際に戦闘が行われたわけではないので、開拓団の人たちも気づかなかったことでしょう。

その2年後、1945年8月15日に日本は敗戦を迎えますが、ソ連が日ソ中立条約を破って、8月7日に突然満洲に一気に攻め入るわけです。8月6日に広島、8月9日には長崎にも原爆が落とされました。沖縄の地上戦でも甚大な被害が出ました。もっと前に戦争をやめていたら、なかったことです。ソ連が満洲に侵攻することもなく、満洲にいた開拓団の人たちが大変な悲劇に見舞われることもなかったでしょう。何よりも私自身の立場から言いますと、そのときソ連の侵攻がなかったなら、もっと早く日本が戦争を終えていたなら、朝鮮半島は分断されなかったんですね。そこには、ソ連の参戦という原因があったことを皆さんにも知ってほしいと思います。

松原 この映画で歴史的背景については描こうと思っていました。女性たちの犠牲を「ただ犠牲になった」で終わらせてはいけない。戦争を起こした為政者たちがいる。戦争というと戦闘シーンが多いですが、戦争は決して事象ではない。起こした人たちがいる。そのことを考えて欲しいと思いました。少なくとも満洲事変を起こした首謀者たちは入れたかった。石原莞爾であり板垣征四郎ら関東軍参謀ら、関東軍司令官の本庄繁のアーカイブを探しました。ただよくあるワンショットの写真ではその当時のことが想起されない。満洲のそれも関東軍参謀時代の写真を探しました。映像は無かったけれども、満洲の軍閥らと映る写真を見つけ出し、使いました。

また、満洲が武力による占領で植民地経営していたこと、そしてその運営に携わった主要幹部の一人が岸信介だったことも写真で入れました。今の時代と地続きであることを知って欲しかったからです。岸信介氏のアーカイブは戦後の映像や写真はあっても満洲時代は中々ない。そんな中で、満洲で行われた経済座談会の写真を見付けました。

プロフィール

松原文枝(マツバラ フミエ)

テレビ朝日ビジネスプロデュース局イベント戦略担当部長。1992年政治部、経済部記者を経て、『ニュースステーション』『報道ステーション』ディレクター。2012年からチーフプロデューサー。15年に経済部長、19年から現職。「報道ステーション」特集「独ワイマール憲法の“教訓”」でギャラクシー賞テレビ部門大賞、「史実を刻む」などドキュメンタリーではアメリカ国際フィルム・ビデオ祭銀賞、放送人グランプリ優秀賞。2020年放送ウーマン賞。専修大学文学部ジャーナリズム学科特任教授。著書に『ハマのドン 横浜カジノ阻止をめぐる闘いの記録』(集英社新書)が ある。

朴慶南(パク キョンナム)

1950年、鳥取県生まれ。作家・エッセイスト。著書に『私たちの近現代史 女性とマイノリティの100年』(集英社新書)『クミヨ!』(未来社)『ポッカリ月が出ましたら』(三五館)『命さえ忘れなきゃ』(岩波書店)『やさしさという強さ』(毎日新聞社)『あなたが希望です』(新日本出版社)『私たちは幸せになるために生まれてきた』(毎日新聞社)など。

松原文枝×朴慶南

松原文枝×朴慶南

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

小島鉄平×塚原龍雲

小島鉄平×塚原龍雲