大塚英志インタビュー「からっぽな日本と近代をあるように見せることに特化した戦時下のモンタージュ」

大塚英志

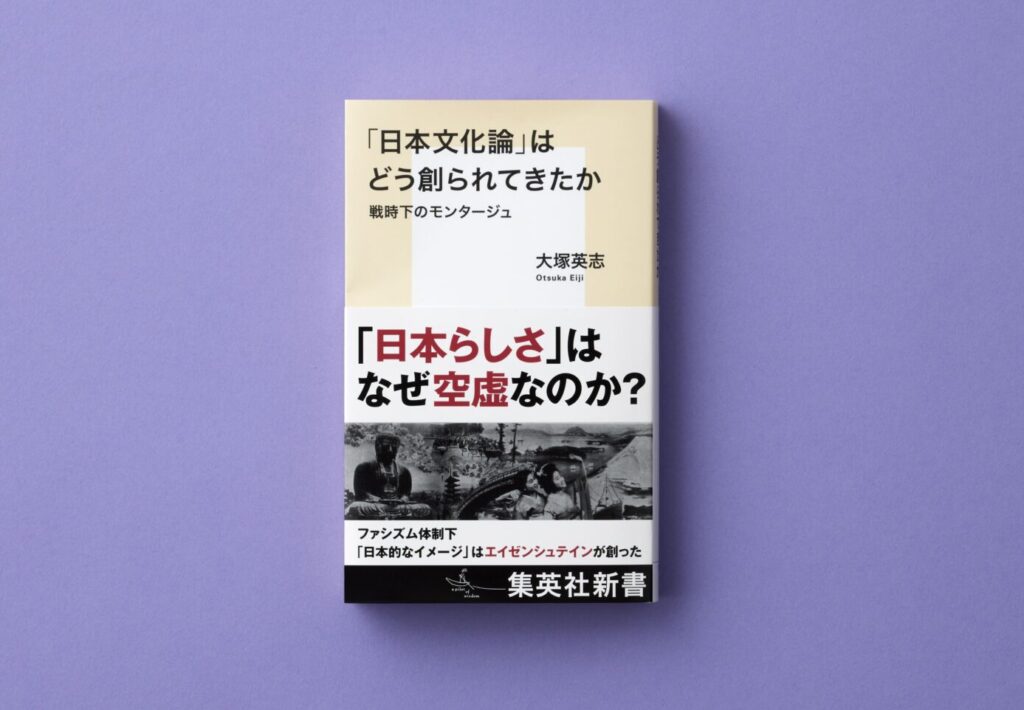

大塚英志『「日本文化論」はどう創られてきたか 戦時下のモンタージュ』(集英社新書)が2025年9月17日に刊行された。姉妹作にあたる『大東亜共栄圏のクールジャパン 「協働」する文化工作』(集英社新書)の刊行から3年半が経ち、前作では「大東亜共栄圏の形成のために遂行された官民協働の文化工作」について詳らかにした。

今作では国内外で喧伝される「日本らしさ」の起源はロシアの映画監督・エイゼンシュテインが編み出した「モンタージュ理論」にあり、「モンタージュ理論」という言葉は映画以外のメディアで戦時下に流行しプロパガンダのツールとして浸透していき、さまざまな文化が融合してファシズム的な表現へと変容していくさまを分析している。

著者の大塚英志氏は『大政翼賛会のメディアミックス 「翼賛一家」と参加するファシズム』(平凡社、2018年)、『「暮し」のファシズム 戦争は「新しい生活様式」の顔をしてやってきた』(筑摩書房、2021年)、『大東亜共栄圏のクールジャパン』、編著に『運動としての大衆文化』(水声社、2021年)など、戦時下大衆文化研究として、ファシズム体制やプロパガンダ、そして現在のメディアミックスにつながる戦時下のメディア理論に関する著作を長年にわたって発表してきた。

「モンタージュ理論」がなぜ「日本らしさ」を生み出すことに繋がっていったのか、戦時下のアヴァンギャルドがいかに戦後に影響を与えていったのかについて著者に訊いた。

【柳田國男の重出立証法と手塚治虫の映画的手法】

――前著『大東亜共栄圏のクールジャパン』を含め大塚さんがこれまで書かれてきたのは、今の漫画やアニメカルチャーは戦時下、戦争のころにあったものから生まれているというお話ですよね。

『大東亜共栄圏のクールジャパン』と『「日本文化論」はどう創られてきたか』で書いているテーマというのは、2018年の『手塚治虫と戦時下メディア理論 文化工作・記録映画・機械芸術』(星海社新書)に書いていた戦時下のアニメやアヴァンギャルド、機械芸術論などをまとめたもののバージョンアップです。『大政翼賛会のメディアミックス』や『「暮し」のファシズム』はその中のテーマが特化していったものでした。

そもそもの出発点は戦時下のアヴァンギャルドの形態や美学の中に戦後のポップカルチャー、もっとはっきり言うと僕の世代までのおたく文化的なものの起源がある、と言う実感です。

起源なんて偉そうにいうけど、僕らだって最初は知らなかった。でも特撮ファンになって円谷英二という名前を追いかけていけば、すぐに『ハワイ・マレー沖海戦』に辿り着くし、手塚治虫の名前を追いかけて発言の出自を辿ればやがてエイゼンシュテインだなってやがてわかる。「おたく」ってそういう活動だったわけです。出自を徹底して探して歴史を学んでいく。

『ハワイ・マレー沖海戦』に辿り着けば戦時下の国策映画とか文化映画に関心が広がっていく、そうするとその時に円谷英二がなにをやっていたのか。手塚治虫と親交のあったうしおそうじが東宝でどういうポジションにいたのか。すると戦時下の歴史が輪郭を結び始める。

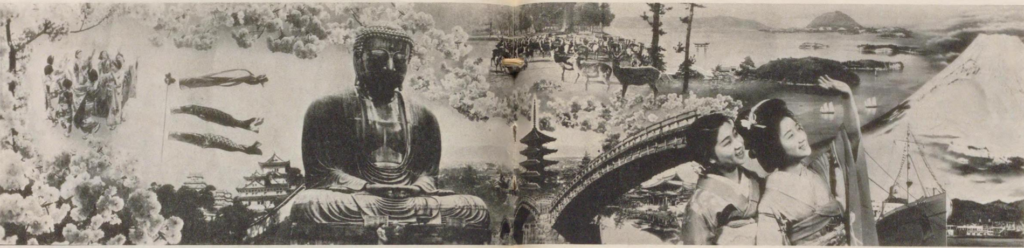

――帯にも使われているパリ万博に出展された「観光日本」写真壁画の話から今作は始まり、最後には手塚治虫の父・粲がユダヤ居住地のアマチュア写真家だったということで、映画論、映画的手法を手塚がどう学んでいったのか、というところに着地していきます。また、大塚さんが今までに何度も書かれてきた柳田國男についても第三章で書かれています。

この本の主題は戦時下のプロパガンダの手法がエイゼンシュテインやダダの「モンタージュ」に起原があると言うことです。しかし、パリ博の観光壁画のようにグラフモンタージュの技法は際立つが「ゲイシャ・フジヤマ」レベルの「日本」しか表現していない。このモンタージュという方法のみが突出しそこで表出される「日本」がひどくお座なりである、空っぽである、あたかも「日本」の不在を隠蔽するかのようにモンタージュ論は肥大している。それは「モンタージュ」そのものが日本文化だという倒錯が生まれていたからです。

その中にあって柳田國男の重出立証法と手塚治虫の映画的手法という僕がずっと考えあぐねていた二人の先達の方法論は「モンタージュ」の援用で戦時下、語り作られた例外的な達成なわけです。

手塚の「映画的手法」は何度も言ってきたようにエイゼンシュタインのモンタージュ論の直接的な応用です。「戦時下のアヴァンギャルド」の一人である写真家のお父さんの下で手塚治虫は育った。その家庭環境は時代の文化的環境でもあった。モンタージュ論などのメディア理論は戦時下の教養の一つで、それを聞きかじった戦時下の子供の教養と今の高校生や大学生と教養は水準が違うわけです。

三島由紀夫がレニ・リーフェンシュタール監督『オリンピア』について10代で書いた作文は機械芸術論的な批評だったわけだけど同時代にあっては普通の教養だった。戦時下の多感な10代の教養は今とは比べ物にならない。そういう環境の中にいた手塚には戦時下のメディア理論が当たり前のように入ってくるし、無論、天武の才能もあった。

この「映画的手法」について僕はずっと考え続けてきた。手塚のまんがが「映画的手法」だと知り石ノ森章太郎『マンガ家入門』を読み、編集者だった時期に石ノ森先生の担当になってどういう酔狂からか「このコマがこうなったから、こう繋がるんだ」みたいなことを打ち合わせのネームができあがった直後に教えてもらったことさえあった。

それもあって美大で石ノ森章太郎的な映画的な手法をどうカリキュラムに落とし込んでいくかということを散々やったし、京都の国際日本文化研究センターに移ってからも、『「日本文化論」はどう創られてきたか』でも言及したように、絵巻物自体が映画的なものではなく、絵巻を映画的に認識しようとする思考が戦時下出来上がったんだと「「実験」までやって、映画的手法とは何かと考えてきたわけです。

つまり「映画的手法」について考えることはモンタージュについて考えることだった。

柳田の方法は吉本隆明に「無方法の方法」と言われたことがあった。でも、実は明瞭な方法論でそれは晩年の吉本の批評の方法の一部にもなっている。それが重出立証法で、理解を混乱させてきたのがこの方法を「重ね撮り写真」という比喩したことです。

そもそも柳田の言っていることはあまりにもわかりにくい。当時の文脈に依存しすぎていている。リアルタイムではその方がわかりやすいが時代がズレるともうわからない。彼の言葉はすごく繊細な同時代の文脈の中に、その場その場で成り立っているので、そのリアルタイムにいかない限り、言っている意味がわからない。

だから、そこを手繰りながら読んでいったとき、10年くらい前の時点では、チャールズ・ダーウィンの従兄弟であるフランシス・ゴルトンの「重ね撮り写真」まで行き着いたんだけど、まだ釈然としなかった。

今回はその先を追っています。

柳田と東宝の映画関係者が戦時下に接近したのはわりと知られていることだけど、映画史で非常に重要な「ルーペ論争」に関わった三木茂という人が柳田との座談会で一回、ぼこぼこにされて弟子入りする。柳田は重出立証法という方法論の最終的な「解」みたいなことを映画関係者である三木とのやり取りの中でかろうじて見つけ出したんですよ。

戦時下、柳田は戦時下の言説に流されて人が死んだら祖先という集合霊に裏山に帰っていくという「英霊」肯定的な固有信仰論にもいきかけていた。だけど、そこにいきかけながらも、一方では方法論だけはそちらに収斂しないで、モンタージュ論との接合で精緻化されていく。

でも、繰り返しますがこの二人は例外です。

【戦後の広告の神様たちが関わっていたプロパガンダ雑誌『FRONT』】

――第二章の「モンタージュとしての報道」では「アマチュアとデータベース」に関して取り上げられています。素人が参加するという形でのプロパガンダですが、『大政翼賛会のメディアミックス』でも詳しく書かれていました。

本書では参加型ファシズムというのは二次的な問題なので関心のある人は『大政翼賛会のメディアミックス』を参照して欲しいのだけれど、「投稿」という言葉はいわば戦時下用語で、オンライン以降、日常化した投稿という言葉の起源は戦時下のプロパガンダ用語です。プロパガンダのコンテンツの投稿のプラットフォームを作り人々に投稿させプロパガンダの受け手を送り手にも変える。それが参加型プロパガンダです。この本で参加型プロパガンダとの関わりで言及したのは報道写真などプロパガンダ用の写真のデータベース(ストック)をアマチュアの投稿で作ろうという試みですよね。

――「動員のツールとしての素人演劇」なども書かれていますが、今でも名前が残っている岸田國士や、写真でいうと木村伊兵衛など彼らの名前がついた賞がそれらのジャンルでの登竜門的な役割を果たしています。彼らが戦時下のメディアで大きな役割を果たしていたことを初めて知りました。

それは山口昌男が『FRONT』(大日本帝国の対外宣伝(プロパガンダ)グラフ雑誌、東方社発行)について知った時に、「自分のパパ」とか形容した民族学者・岡正雄がかかわっていたり、戦後の岩波知識人のバックボーンになっていた人たちがことごとく『FRONT』にいたのは割と知られてるんだよ。

僕が『FRONT』について知ったのは80年代にチャラいマーケッターだった頃に広告業界をうろうろしたころで、ちょうど復刻されて話題にもなっていた。電通や博報堂の役員たちはみんな東方社出身だし、資生堂の幹部だってそう。木村伊兵衛や原弘も。

僕からしたても岡正雄も?ってそれはありえないでしょって最初は思った。柳田國男と同居して『民族』という雑誌をともに作った。確かに岡については民族学の国策研究機関を作ったり、うさん臭い話は聞いてきたけど、『FRONT』の話は初耳だった。そう思うと山口昌男じゃないけどそれなりにはショックなんだけど、言われてみたらそうだよなってわかるところもある。そうやって柳田経由で僕は広告でなく『FRONT』と出会う。

僕の本の方では東方社とともに報道技術研究会っていう戦時広告の研究組織についても掘り下げていて、そこはぜひ読んでほしい。

――『大東亜共栄圏のクールジャパン』にも出てきますが、以前大塚さんにお話を伺った際に漫画家の田河水泡に興味を持って、彼が参加していた村山知義が中心となって結成されたダダ運動の先駆をなしたグループ「MAVO」の機関誌を国立図書館で見ました。デザインといい装丁の工夫も今見てもかっこよかったです。

そういう「かっこよさ」が問題で、大正アヴァンギャルドがなし崩しで戦時下のアヴァンギャルドとして国策プロパガンダを洗練化させていった。重要なのは大正アヴァンギャルドは短期で終結するけれど、その後に国策プロパガンダに奉仕した戦時下のアヴァンギャルドがあった。それは実は戦後に生き延びて、80年代のパルコの広告とかに繋がっていく。だから、美学とか方法という言い方をあえて盛んにするわけ。

その「方法」の根幹が「モンタージュ」でカットとカットを組み合わせただけでなく、例えば明るいものと暗いもの、大きいものとか小さいもの、手前にある動きのあるもの、そういったオブジェとオブジェの相互関係みたいなものも含めている。それをどう誌面の上で展開していくのかというときに『FRONT』だと写真の手前に大きな大砲を置いて、切り貼りで奥も小さくしていって遠近法を捏造していく。

遠近法の捏造というのはモンタージュの一形式の中で追求していった手法で、理論が精神にくっついていく中で実践的に作られていった。その理論は実践の整合性と相互関係みたいなところがあって、戦時下のアヴァンギャルドの最大の特徴です。それもあって技術論としては異様な進化を遂げてしまう。

だからモンタージュで何を描くかなんて本当は重要じゃない、だからその不在の「何を」を「日本的」と言いつくろう。事実として中身がない。中身はないけれど、それをあるように、らしく、見せるという圧倒的な技術があった。その技術体系を持った人間や理論家たちが、戦争が終わって広告代理店を作り、マガジンハウスを作り、いろんなメディア産業の中に流れていった。その美学みたいなものや方法論は超汎用性があった。

もともとがソビエトのプロパガンダ理論を、日本ファシズムのプロパガンダの理論と実践に転用して精緻化していったのだから、それが今度は戦後の日本の資本主義システムに奉仕するための技術だとしても、何ら彼らは心の痛みがない。だから、広告人に限って転向はないし、少しも反省してないわけでしょ。戦争が終わってGHQが来たら戦犯になるかもと思っていたら、むしろ手伝ってみたいな感じで、彼らは戦後みんなしれっと生き延びてそれぞれのジャンルの大家というか神様扱いされていった。

記録映画を作っていた連中は岩波の記録映画や教育映画の中核になっていくし、写真家も岩波写真文庫とかも編集していった。『FRONT』に関わっていた翻訳家は戦後の岩波の児童文学の大御所になっていった。戦後の岩波文化と戦時下プロパガンダの関係は誰か深掘りすれば新書一冊くらい書けるよ。

しかし建前は戦時下から戦後への接続をなかったわけで、当時の人たちは知っているけど言わないし書かない、そういうのはヤボだから。まあ、あからさまに隠していたわけじゃない。この間手に入れた資料に山名文夫の戦後の画業30周年記念の作品展関連のファイルがあって、戦後は博報堂の幹部になっていた新井静一郎が山名文夫との出会いは報道技術研究会だって隠すことなく言っている。広告業界で国策への参加はある種、勲章みたいな。

【戦時下のモンタージュが捏造した日本】

――お話を聞いていると、日本的なるものみたいなものは理論を知ってるか知ってないかという部分での断絶もあり、すべてにおいて理論と歴史性が断絶されてしまったのが今なんだなと思いました。

日本は最初から捏造する技術さえもともとないわけ。近代国家ができあったが段階であることにしようって。だから、かのようにって、あるかのようにって、鴎外も言い切ったわけでしょ。それが日本と近代のからっぽさであって、それをあるって言い繕うとして作ってきた言説が結局は起源論にいきつきフェイクヒストリーみたいなほうに行くしかなかった。

結局、勇ましい教育勅語的な精神主義や武士道とかありもしないものを見繕うようになっていった。だけど、戦時下のアヴァンギャルドがある種それを使ったのは、そんなもの本当はからっぽなんだってみんなわかっていて、あるように見せるということだけに方法論を特化していった。

しかも、その時に使ったのがソビエトのエイゼンシュテインのモンタージュ論であり、ハートフィールドのグラフモンタージュっていうナチズムに抵抗するモンタージュと、二つの政治的な技術みたいなものを平然と国境を越えて、この国は一番先鋭的に体系立てて精緻化していった。

ドイツのアバンギャルドの戦時下のものを見ても、レニ・リーフェンシュタールとかはすごいけど、すべてがというとそういうわけでもない。あとイタリアのファシズム下のアバンギャルドも未来派の元祖なんだけど、変な話だけどファシスト党に関係する写真を見てもそんなにかっこよくないんだよね。

日本のだけがエッジが効いていてすごい。資料を集めるときに協力してくれたパルコ出身の人がいたんだけど、なんで日本のものはこんなにかっこいいんだろうねって二人で言い合っていた。ドイツとイタリアと比べてもすごい差があって、そういうものがあっちこっちから出てくる。そういう理論の広がり方なんかは参画していった人材の豊富さなんだろうね。

――日本と近代のからっぽさということはさきほどもおっしゃられていましたが、やはり空洞だからむしろ理論や技術が広がったということでしょうか。

写真とかデザインが国家的なプロパガンダの意味での社会的なものにならないといけないときに、社会人という概念がはじめてできるわけ。それで社会人と一緒にコラボしようとことだよね。

社会的なもの、つまり、政治性やメッセージ性とか日本とは何かみたいなものは、コラボする側の問題で、それをどう見せるかという技術論に徹底して特化していく。パリ万博だったら、ドイツ館とソビエト館が両方とも国威高揚のモニュメントをがんがん作ってる真ん中で、日本は「ゲイシャ・フジヤマ」でいいわけ。

――理論と技術だけがあるだけで中身はなくていいということですね。

そう、だからその壁画もハートフィールドと『FRONT』のごっちゃ混ぜのモンタージュをやってるわけでしょ、確かにデザイン的にはよくできてる。だけど、だから何?っていうさ。モンタージュという技術体系自体がどれぐらい拡張してったかっていうのが、今回の新書のテーマだった。

モンタージュというものがどのくらいのスパンでもって戦時下の、いわば、鉤括弧つきの「日本文化」みたいなものを統治していったのかを見ておかないと、戦後の日本文化論だと松岡正剛なんか戦時下のモンタージュ論があたかも事実のように日本文化論に転換していったわけでしょ。それにみんな持っていかれる。

いまだって、日本文化はモンタージュだとか、俳句は日本文化だねとか、まんがだと絵巻物起源説とか平気で言うやつがいるけど、それは全部戦時下のモンタージュが捏造した日本なんだよっていう。それを言うことがいかに日本文化はなにもないんだよっていうことを自ら言っているようなものなのにって言っても、誰も気に留めない。

――固有信仰に持っていかれる人たちとかなり近いものを感じます。

持っていかれると言うか、不勉強なんだよ。ミリオタがリベラルになっていくような筋道を辿れない。ミリオタが勉強してく中で自分の好きなことを追っかけてったら、戦争の実像やプロパガンダの実像が見えてくる。じゃあ、そこには乗れないよなって。

ナチスドイツの戦車のプラモ作るのは死ぬほど好きだし、ゼロ戦のフォルムも死ぬほど好きだけど、でも、石破みたいにそれを使って戦争することは次元が違うという線が引けるでしょ。そこにいけないというのは、つまり歴史を遡及できない。それは偉そうに言ってるわけじゃなくて当たり前のこととして。つまり、文化を日々消費していけば遡っちゃうんだよ。

――昔は円谷英二の『ハワイ・マレー沖海戦』を観ようと思ったら、すごく大変だったけど、特撮好きなら遡っていっていたわけですよね。

観ようと思ったらむちゃくちゃ努力がいったわけ。ほかにもエイゼンシュテインの映画とかも『ぴあ』で一生懸命探したりして、どうやって観るんだあっていうさ。90年代ぐらいから紀伊國屋がビデオで出してくれるようになった。今はネットに全部落ちている。こっちからすればそんなに簡単になったのに、なんで遡らないのって。質は変わったけど、体験しようと思ったら体験できる。これもいつも言っていることだけどね。

(取材・構成:碇本学 写真提供:内藤サトル)

【著者補足】

本書は「エイゼンシュタインのモンタージュ論」が戦時下、「日本文化論」を語り表現する言説として形成されていく過程を広告だけでなく詩や雑誌のグラビア、紙芝居などハイカルチャーからローカルチャーまで、その表現方法にいかに「モンタージュ」が実装されていったかを具体的に追います。その背景にはエイゼンシュタインが日本文化はモンタージュだと言い切ったことが「日本文化モンタージュ説」を産んだことにあります。昭和10年ごろ、モンタージュブームさえあったと漱石門下の寺田寅彦は回想します。

そういったモンタージュの拡張とさらにはモンタージュの実装による写真や詩や紙芝居(もちろん映画も)の再構築もおきます。つまり日本文化がモンタージュ的なのでなく戦時下の日本文化は「モンタージュ」になろうとした、言い換えれば、戦時下、「モンタージュ」は「日本」や「日本文化」を語る言語であったわけで、ソ連のプロパガンダ技術、ダダの反ナチスの手法を持ってファシズムかの「日本」が「日本」を語ったその「ねじれ」が本書の主題です。

現在も「日本文化はモンタージュだ」とまことしやかに語る日本文化論者がいますが、彼らの言説もまた戦時下の何も語っていない「日本的」モンタージュの世界線にあるわけです。

プロフィール

菱田昌平×塚原龍雲

菱田昌平×塚原龍雲

石橋直樹

石橋直樹