ある日突然、犯罪に巻き込まれて「被害者」になってしまったら──。犯罪被害者支援を専門とする弁護士の上谷さくらさんは、被害者の側に立って司法手続きやマスコミ対応などに尽力する「犯罪被害者代理人」のひとり。ただ、その存在は日本ではあまり知られておらず、被害者が自身の権利を行使できないまま諦めてしまう現状があるといいます。

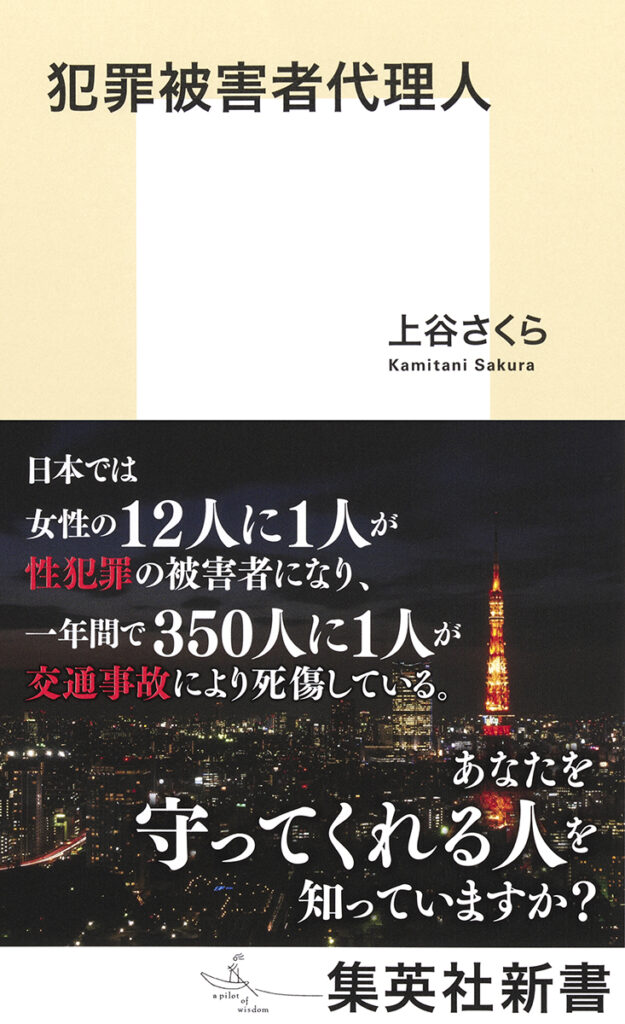

2025年10月に刊行した『犯罪被害者代理人』の著者である上谷さんと、2019年に起きた池袋暴走事故の被害者家族として上谷さんに代理人を依頼した松永拓也さんが、被害者が直面する現実や制度の在り方、つくっていきたい未来について、自身の経験を交えながら語り合いました。

取材・文/国分美由紀 撮影/露木聡子

真っ暗な闇の中で光を照らしてくれるような存在

──松永さんは『犯罪被害者代理人』について、ご自身のSNSで〈さまざまな事件の現場で「被害者に寄り添うとは何か」を問いかける一冊です〉と書いてくださっていましたが、まずは本書の感想から伺えますか。

松永 読んで胸を打たれるというか、すごく助けられた当時の日々を思い返して涙が出ました。同時に、自分は上谷先生という犯罪被害者代理人に助けられてきたけれど、そこにたどり着けず一人で苦しんでいる方もたくさんいるんだろうなと。私はそういう意味では運がよかったので、この本を多くの人に読んでもらいたいなと感じています。

上谷 ありがとうございます。日本では、多くの人が「もし自分が犯罪の被害者になったら裁判では適切に守られ、加害者は必ず刑務所へ行く」と信じているんですよね。でも刑事事件の場合、弁護士の多くは加害者(被疑者・被告人)側であり、被害者の代理人となる弁護士はごく少数です。そして、国家権力がかつて拷問などによって冤罪を生み出してきた反省から、憲法や法律では被疑者や被告人の権利を守ることに重点が置かれ、被害者はずっと置き去りにされてきた。その事実がほとんど知られていないため、被害者となった方たちは「なぜ加害者ばかりが守られているの?」とびっくりされるわけです。

松永 法律上の「正義」と、僕のような一般人が考える「正義」にはギャップがありますよね。被害者代理人は、そのギャップを埋めてくれる存在でもあると思います。僕もあの日を境に被害者遺族という立場になるまで、犯罪被害や交通事故とは無縁で生きてきました。でも、事故が起きたその瞬間から右も左もわからなくなりました。これだけ情報がある時代なのに、被害に遭った後のことはネットで検索してもほとんど出てこない。だから迷うわけです。ただでさえ心が壊れそうなのに、選択や決断を迫られるたびに「この選択をしたら、何か大変なことになるんじゃないか」と不安で仕方がない。

被害者支援都民センターでカウンセリングなどの支援を受けていても夜は眠れないし、一人になると涙が出てくるし、自分を律するだけで精一杯。そんな中で、上谷先生の存在はすごく安心につながりました。例えば、僕が「AとBで迷っている」と相談すると、大前提として僕の選択を尊重した上で、それぞれの法律的なメリットとデメリットを的確に教えてくれる。右も左もわからない真っ暗な闇の中で優しく光を照らしてくれるような感覚というか。本当に救われたなと感じています。

上谷 現状の制度の駄目なところや理不尽な現実も伝えながら、「腹が立つけど、ここは今変えられないから、できることを探していこう」ってよく話しましたよね。そもそも、全国犯罪被害者の会(あすの会)の尽力によって2008年に「被害者参加制度」が導入されるまで、被害者は刑事裁判に参加すらできませんでしたから。刑事裁判は、検察官(公益の代表者)と被告人(弁護人)という当事者対立構造が確立されていて、被害者はずっと蚊帳の外。

ですから、被害者参加制度の導入の議論が始まった時、最高裁も検察庁も「そんなことをしたら刑事訴訟法の基礎が崩れてしまう」と大反対で、日弁連(日本弁護士連合会)は当時の会長が「被害者参加制度ができると将来に禍根を残す」という声明まで出したんです。その声明はいまだに撤回されていません。

松永 中世ヨーロッパの魔女狩りとか、戦後の自白強要とか、これまで冤罪を生んできた歴史的な反省からつくられたのが今のシステムだと思うので、僕も加害者の人権はもちろん大切だと思います。ただ、当初は被害者という存在がまったく考えられていなかったし、結果として法律の専門家を目指す人や現役の方たちが犯罪被害者について勉強する機会がほとんどないという構造の問題もある。

当事者としては、法も大事だけれど、せめて加害者と被害者の人権が等しく扱われるようになってほしい。加害者の人権ばかりが重視される現状に苦しんでいる被害者の方もいらっしゃる。加害者にも被害者にも等しく人権はあるわけだから、「どちらも大事にしましょう」でいいと思うんですよね。

心は元には戻らない。それでも被害者参加を選んだ理由

──本書では被害者の方が刑事裁判に参加する「被害者参加制度」についても多く触れられていますが、上谷さんが被害者の方とともに裁判に向けて歩みを進めていく上で大事にされているのはどんなことでしょうか。

上谷 被害者代理人という仕事は、被害者の方が被害に遭う前の日常に近づくためのお手伝いだと思っていますが、松永さんのように大事な人が亡くなった場合、その方々は戻ってこないという非常に難しい現実があります。その場合、「まずは裁判官や世間の人たちに、故人がどんな人だったかをしっかり知っていただきましょう」とお伝えするんです。単に「事故で亡くなった気の毒な若いお母さんと3歳の女の子、そして残されたお父さん」ということで裁判が進んでいくと、ご遺族にはとても辛い裁判になってしまうと思うんです。ですから松永さんにも「真菜さんと莉子ちゃんのことを、法廷にいる人たちが以前から知っている親戚みたいに感じるように具体的に伝えましょう」とお話ししましたよね。そういうことが共有されることで、血の通った裁判になり、被害者は一歩前に進める。私は、被害者参加の意味はそこにあると思っているので。

松永 そうですね。特にあの裁判は「アクセルを踏み間違えたかどうか」という技術的な話が争点になってしまっていたので、真菜と莉子の人となりや、どういう人生を歩んできたのかということは、僕が法廷で伝えなければ何も出てこない。加害者を裁くための刑事裁判だから仕方ないと頭では理解しつつ、やきもきしていました。だから、「ここで二人が生きた証を示せるのは、僕たち遺族しかいない。刑罰を決める基準にはならないけれど、それでも裁判官の人に知ってもらった上で判決をしてほしい」という思いで意見陳述をしました。そういう意味でも、被害者参加制度を希望して本当によかったと思っています。

上谷 被害者参加は被害者の権利です。だから、参加するかどうかは自由です。でも、「制度を理解した上で参加しない」のと「制度を知らなくて参加できなかった」のとではまったく意味が違いますよね。誰もがその制度を知った上で、権利を使うかどうか自分で決めていく。これが大事なことだと思います。

松永 本当におっしゃるとおりで、被害に遭ったあとって一度全部ぶっ壊れるんですよ。すべての力を失うんです。人生って、例えば「今日は◯◯を食べよう」みたいなことも含めて選択の連続だけれど、被害に遭うとそれすらもできなくなっちゃう。それこそ「被害者参加制度を希望するべきかどうか」なんて、正直、アドバイスがなければ何もわからない。そういうときに、上谷先生たちは「どんな選択でもサポートするから」と僕の思いを尊重しながら支えてくださって。そうすると、失っていた“自分で選ぶ力”を少しずつ取り戻せるような感覚があるんです。

先生がおっしゃるように、僕の心は真菜と莉子が生きて戻ってこない限り、元には絶対戻らない。でも、自分で選ばせてもらえる経験を繰り返すうちに、少しずつ自分が持っていた力を取り戻せている気がします。それは被害者参加制度という仕組みがあったことも大きいから、すごくいい制度だなと僕は感じたし、制度の存在をいろんな人に知ってほしいと思いますね。誰もが被害者になりうるから。

誰もが被害者になりうるからこそ、地域格差のない法整備を

──松永さんは「あいの会(関東交通犯罪遺族の会)」の副代表理事であり、講演なども積極的に行なわれていますが、被害者支援の現場において「まだまだ足りていない」と感じる点についてもお聞かせください。

松永 正直、めちゃくちゃいっぱいあって語り切れないんですけど……繰り返しになりますが、僕は運がよかっただけだと思っているんです。東京に住んでいて、犯罪被害者と遺族に対して支援を行う被害者支援都民センターはすごく充実しているし、警視庁の犯罪被害者支援室もあります。ただ、地方ではそこまで手厚い被害者支援を受けられない場合もあるので、そういう地域格差は是正してほしい。都内では豊島区や中野区、杉並区、多摩市などが「犯罪被害者支援条例」(地方公共団体が犯罪被害者支援を行うための条例)を制定しましたが、制定されていない市区町村も多いですよね。

上谷 東京はまだ一桁です。都道府県によっては全市区町村に条例が制定されているところもあるのに。東京都自体は「犯罪支援者等支援条例」を制定しているけれど、市区町村はまだまだですね。

松永 僕らに市民にとっては市区町村の役所がいちばん身近な行政なのにね。これは僕の経験ですが、事故後はさまざまな手続きが必要だったので、役所へ行って、本当は言葉にも出したくなかったけれど「妻と娘が事故で亡くなったので手続きを……」と伝えて書類に真菜と莉子の名前書くと、「次はあちらで子ども手当の解除手続きをしてください」と言われて同じ手続きをするんです。僕が命を奪ったわけじゃないのに、真菜と莉子の名前をこの世から消す作業を何度もやらなければいけない。あれは本当につらかったです。

でも、もし犯罪被害者支援条例が制定されていれば、基本的には一度の手続きで完了します。あの体験を通じて、やっぱりいちばん身近な市区町村にこそ条例がなければ駄目だと感じました。それこそ全国の市区町村に制定してほしいと思っています。

上谷 条例があれば、家事や子育ての支援を受けられたり、上限はあるけれど食事を運んでもらえたりしますからね。例えば家族の中で父親が犯罪被害に遭って亡くなり、母親と幼い子どもが遺された場合、被害後の手続きや葬儀の手配、各方面への連絡や子どものお世話……やることがありすぎて生活なんて回りません。心の回復だってままならない。東京都の条例だとそうしたケアは対象にならないから、市区町村にこそ条例が必要なんです。自分が暮らす街で犯罪被害に遭ったとき、条例がないために何も支援してもらえないという現状は非常に遺憾です。

松永 そこは拡充してほしいですよね。被害に上下はないし、住んでいる地域によって差があるのは理不尽だと思います。また、現場の話からはそれるかもしれませんが、僕は今、自分自身の経験から「犯罪被害者の休暇制度」についても積極的に発信しています。例えば企業などで働く人が裁判員に選ばれたら休暇を取ることが法律で認められているのに、被害者に関してはそういう法律が一切ありません。独自に犯罪被害者のための休暇制度を導入している企業は1%ぐらいですかね。就業規則は法律に基づいて定められるものだから、法律がなければ企業も対応できない。これは企業ではなく国の問題なので、厚生労働省などには法整備をして導入してほしいとお願いしていますが、まだまだ時間はかかると思います。

SNSでは「なぜ犯罪者のせいで経営者が割を食わなきゃいけないんだ」と批判されましたが、それは違うと思っていて。誰もが犯罪被害者になりうるのに、現状は休職や退職してしまうケースが多く、性犯罪被害者の場合はその割合がさらに上がります。休暇を設けることで、もしかしたら少しずつ回復できるかもしれないし、それこそ被害者参加制度に時間を割けるかもしれない。企業は人材を一人育てるのに大きなコストをかけているわけですから、退職ではなく復帰につながるとしたらメリットのある話です。そして生活するにはお金も必要なので、当事者の人生にとっても大きな意味があると思います。休暇制度の導入も重要な支援者支援のひとつではないでしょうか。

上谷 本当に大事なことですよね。特に性犯罪の被害者は若い女性が多いので、限られた有給休暇を捜査や通院で使い切ってしまって、被害者参加が叶わないことも多いんです。裁判のためにたびたび休んで欠勤扱いになり、収入が減ってしまうこともあります。そのような制約によって被害者参加の機会が奪われることは、被害回復にも非常に悪影響を与えます。松永さんも裁判をしていた頃、「有給、あと何時間あるかな……」って計算していましたよね。

松永 そうですね。もし企業で導入されれば、ほかの社員も「被害者休暇制度って何だろう?」と考えるきっかけにもなるじゃないですか。そうやって理解が広がっていけば、「自分は被害者にならない」という前提に立った批判も出にくくなると思うんですよね。

上谷 誰もが犯罪被害者になりうるという意味では、なぜ企業は社会貢献施策として検討しないのか? と思います。教育や環境問題やダイバーシティ、あるいは復興支援を行う企業は多いけれど、犯罪被害者の支援というテーマはほとんど聞きませんよね。それがすごく不思議。もっと企業の社会的責任が発揮されてほしいと思います。

「大学時代は勉強していなかったんですね」という褒め言葉

松永 僕が上谷先生と出会えたように、被害者に遭われた多くの方がすぐに犯罪被害者代理人とつながることができる未来になるといいなと思っていますが、今はまだ被害者の側に立ってくれる弁護人の母数が足りませんよね。上谷先生からみると、被害者の代理人を務めている弁護士の割合はどれくらいですか?

上谷 1%もいないと思いますよ。弁護士で多いのは企業法務や一般民事・家事事件を扱う弁護士で、そもそも刑事事件を専門的に扱う弁護士自体それほど多いわけではありません。しかも、被害者支援は被害者をこれ以上傷つけないための細やかさが求められるデリケートな仕事でもあるので、かなり専門的に向き合わないと難しい。被害者参加制度の導入から15年以上が経って、ようやく法曹になる人たちも「そういう制度があるらしい」という知識を持つようになり、弁護士の中にも少しずつ被害者側の仕事をする人が出てきたという状況です。

以前、被害者支援をされている団体の方から「先生は法学部じゃないんでしょ?」と聞かれて「一応、法学部ですよ」と答えたら、「じゃあ大学時代は勉強していなかったんですね」って言われたんです(笑)。つまり、法学部で一生懸命勉強していたら加害者重視になるはずだから、被害者支援をやるわけがない、と。

松永 なるほど、そういうことか(笑)。

上谷 それはある意味、褒め言葉だと思っていますが(笑)。

松永 まさに憲法や法律による構造上の問題ですよね。大学生や司法修習生の頃に被害者支援に関する教育がなければ選択肢にならないし、場合によっては二次被害を生んでしまうかもしれない。素人の勝手な意見としては、被害者支援に携わる人が増える仕組みづくりをしてもらえたらと思うけれど、きっと難しいことも多いんでしょうね。

上谷 理不尽な被害に遭ってしまった人を、できるだけ被害前に戻すための作業というのはたしかに難しいものなので、「踏み入れたら大変そう」というイメージもあるのかもしれません。だって、今まで自分たちが勉強してきた内容とはあまりに違いすぎるから。

そういえば、『犯罪被害者代理人』を読んだ検察官から「こんなにハードル上げたら(被害者代理人として)入ってこられないんじゃないの?」と言われたんですが、私としては適当にやってほしくないので「覚悟がないならやらないでください」という思いもすごくあります。

松永 そうですよね。ただ、「犯罪被害者代理人」という言葉や意味を知らない人が多いということは、もし被害に遭っても「自分で何とかしなきゃ」と抱え込んでしまいかねない。そうするとニーズが生まれないから担当する弁護士も増えていかない。それって市場原理と一緒なので、まず「そういう仕事があるんだ」と知ってもらって、少しずつニーズが生まれていけば「自分もやってみようかな」という人も増えるかもしれません。

上谷 確かにね。みんなに知ってもらうために、集英社で漫画化してもらえませんか(笑)。ドラマや映画にもリーガルものは結構ありますが、被害者支援をテーマにした作品は今までなかったジャンルだと思います。

松永 いいですね! それを観て犯罪被害者代理人を目指す人も出てくるだろうし。それに、弁護士を目指して勉強している人たちの中にも潜在的に興味のある人がいるかもしれない。

上谷 いると思いますよ。だいたい年に1人か2人、「アスリート盗撮に興味があります」「死刑制度に関心があります」って高校生が会いに来てくれますから。そもそもこの本も「この仕事は世の中に知られるべきだ」と周りの人たちが動いてくれて始まった企画なので、漫画やドラマもきっかけのひとつになりますよね。

自分や身近な人に置き換えて考えることで解像度を上げていく

──2019年にお二人が出会ってから6年の歳月が経った今、お互いの存在をどんなふうに感じていらっしゃいますか。

上谷 誤解を恐れずに言えば、いい意味で緊張感のない親戚みたいな感じ。松永さんはすごくしっかりした人に見えるけれど、いろいろと天然なところもよく知っているし(笑)。

松永 公的にはうまく隠しているんです(笑)。付き合いが深くなるとみんなびっくりしますよね。これは“if”の話ですが、たぶん僕は上谷先生に出会っていなかったら被害者参加制度を使っていないだろうし、恐らくいろんな後悔を持っていただろうなと思います。メディア対応や記者会見も一人では不安でできなかった。心から感謝しているし、尊敬もしています。

上谷 私にとって松永さんは、まだまだ見守りの対象ではあるけれど、被害者支援のためにさまざまな活動を始めているし、世の中を変える力がある人だと思っているので、手伝えることがあれば喜んでやります! という感じ。影響力があって非常に頼もしい一方で、誹謗中傷などもあるので心配は尽きません。

──本書では、メディアスクラム(強引な取材)によるプライバシーの侵害やSNSでの誹謗中傷など、被害者ばかりが何重もの被害の連鎖に巻き込まれていく現実についても触れられています。被害当事者の方やそのご遺族がその対処にエネルギーやコストをかけなければいけない現実を変えていくためには、どんなことが必要だと思われますか?

上谷 世の中のできごとに関心を持って、自分や身近な人に置き換えて考えてみるという意識が大事だと思います。「自分には起こらない」と信じているから人ごとになるし、思いついたことを無神経に言えてしまう。もちろん、そういう目に遭わないと信じて過ごせるのは幸せなことだと思います。でも、たとえ犯罪行為でなくとも、“まさか”という目に遭ってしまう可能性は誰にでもあるから。

松永 僕も、まさか自分が被害者遺族という立場になるなんて夢にも思っていませんでした。その反省も含めて、まずは知ること、そして想像してみることが大事なのかなと思いますね。人間って、体験したこと以外はどうしても理解しきれないじゃないですか。それは僕自身もそう。例えば、自然災害の被災者の方や戦争経験者の方の気持ちを自分なりに想像することはできるけれど、全部理解できるわけではないですよね。

でも、少しずつ自分や身近な人に置き換えて考えていくと、状況や気持ちに対する解像度が上がって自分ごとになっていくし、未来に生かさなきゃと思えるようになる。それは交通事故や性犯罪などの犯罪も同じです。起きていることを知って、想像力を持って考えてもらえたら、誹謗中傷などの二次加害を少しずつ減らしていけるんじゃないかなと。もちろんそれが起きないための仕組みづくりも大事ですが、ベースにあるのはそこかなと思います。

上谷 そういう思考のクセが身につくと、事件の見え方や被害者に対する思いが変化して、「社会は被害者をどう守っていくべきか」という問題意識も育っていくのではないでしょうか。SNSでの身勝手な一言は、被害者にとっても、発信している本人にとっても不要な言葉。そうやって汚い言葉をぶつけることが当たり前の社会になってしまったら、それはいつか自分にも返ってきますから。「自分だったらどうなるだろう」「どんなことで困るだろうか」と、立ち止まって考えてみてほしいと思います。〈了〉

プロフィール

2019年4月に発生した、池袋暴走事故の遺族。妻の真菜さん(当時31歳)と娘の莉子ちゃん(当時3歳)が横断歩道上ではねられ死亡。「妻と娘の命を無駄にしない」という想いから交通事故撲滅、犯罪被害者支援の拡充、誹謗中傷問題の解決などに向けた活動を行っている。会社員として働きながら、「関東交通犯罪遺族の会(あいの会)」の副代表理事を務める。Xアカウント:https://x.com/ma_nariko

弁護士、保護司

福岡県出身。青山学院大学法学部卒。毎日新聞記者を経て、平成19年弁護士登録。第一東京弁護士会所属。犯罪被害者支援弁護士フォーラム事務次長。第一東京弁護士会犯罪被害者に関する委員会委員。関東交通犯罪遺族の会(あいの会)顧問。こども性暴力防止法施行準備検討会構成員。元青山学院大学法科大学院実務家教員。著書に『新おとめ六法』(KADOKAWA)ほか。

松永 拓也(まつなが たくや)×上谷 さくら(かみたに さくら)

松永 拓也(まつなが たくや)×上谷 さくら(かみたに さくら)

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり