病気に以外にも患者を苦しめる「経済毒性」

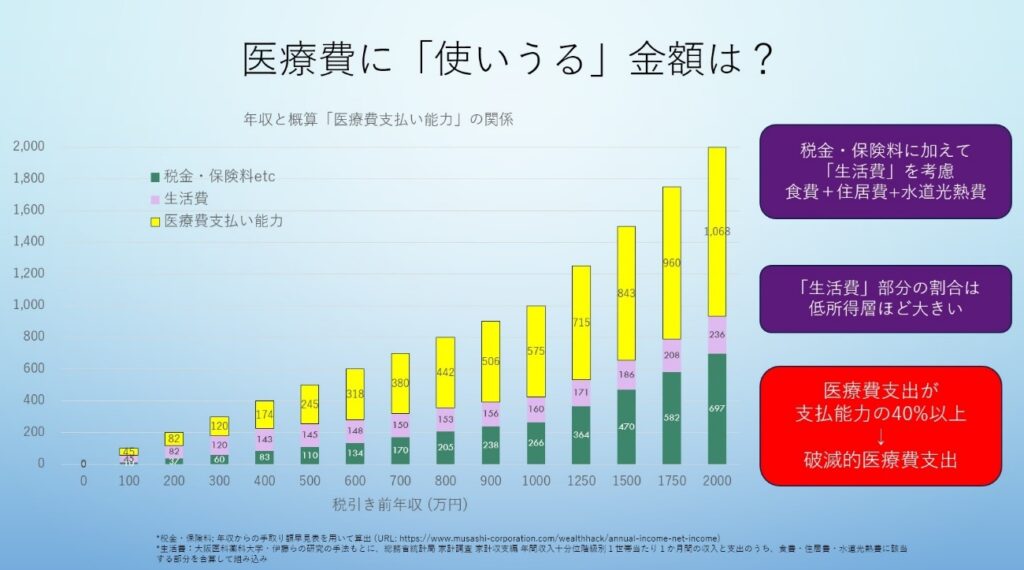

五十嵐准教授は、年収に占める医療費支出の割合も算出している。それが下の図3だ。

当然ながら、年収の高さに比例して、医療や娯楽に割くことができる「所得」の金額的余裕も高くなっている。以前にも紹介したとおり、WHOの定義では、この黄色部分の「所得」のうち医療にかかる費用が40%を超えると、貧困ラインに陥りやすい「破滅的医療支出」になる、とされている。

たとえば上記グラフの年収500万円世帯の場合だと、生活費を引いた「所得」は245万円。このうちの4割、約98万円が破滅的医療支出に陥るかどうかの分水嶺、ということになる。上記の生物学的製剤投与の例でいえば、高額療養費制度の適用水準に達しない7万円の支出が12ヶ月続けば84万円になるので、治療を開始するかどうか躊躇してしまうという心理にはきわめて合理性があることが、計算上でも示されたわけだ。

年収500万円世帯の例は、現役世代が病気に罹患するモデルとして、かなりリアリティのある数字といっていいだろう。ちなみに、この図3を当連載第5回で示した立教大安藤道人教授作成のグラフ「図3:自己負担上限額(年額)の手取り所得に対する割合」と並べて見れば、凍結された政府〈見直し〉案はいかに無茶な引き上げを狙っていたかということが、より具体的な実感をもって理解できるはずだ。

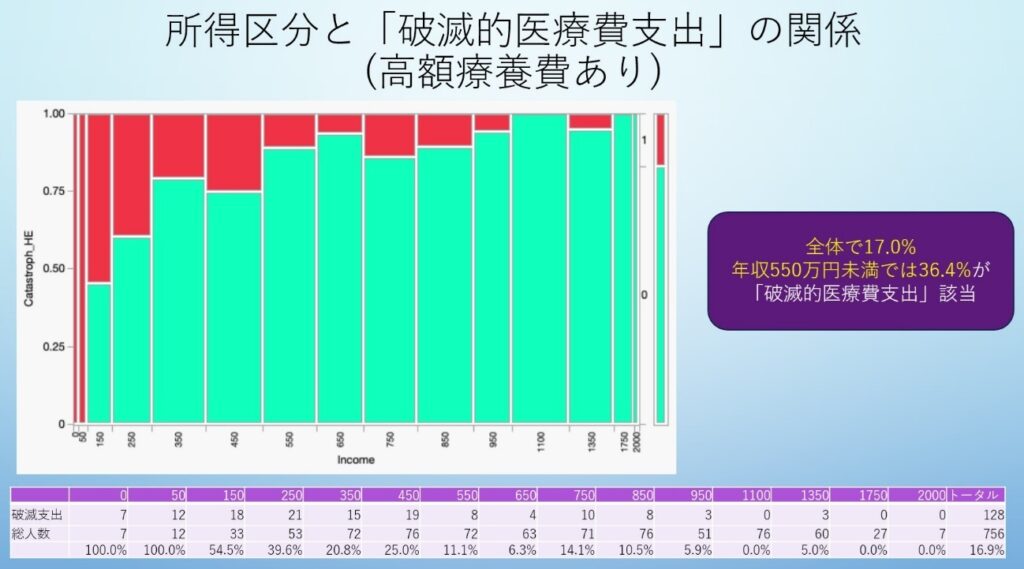

さらに、このような具体的な例から類推できる当然の帰結を、五十嵐准教授の試算はもうひとつ明らかにした。それは、現行の高額療養費制度のもとでも年収550万円の所得区分世帯の4割近く(36.4%)が破滅的医療支出に瀕している、という衝撃的な事実図4だ。

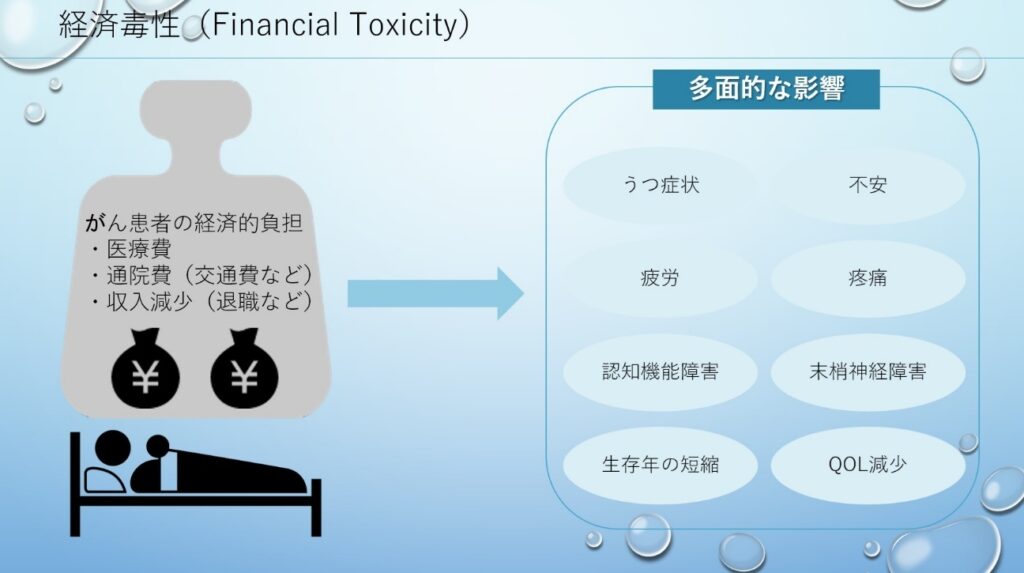

このような統計資料を見ると、がんであれ自己免疫疾患であれ、長期にわたって高額療養費制度を利用するかなりの数の人々が医療費の支払いに大きな負担を感じているのであろうことが推測できる。じっさいに長年この制度を利用している自分自身、16年間ずっと多数回該当が適用されているとはいえ、治療を行う月にいつも4万4400円を支払うのは大きな負担だ。治療を開始してから現在までの治療総額がいったいいくらになるのか、恐ろしくなるだろうから計算してみたこともないが、おそらく高級なギターやオートバイをいくつも購入できていた金額には簡単に到達してしまうだろう。それだけの費用をじわじわと支払い続ける生活の苦しさを計る概念が、冒頭でも述べた「経済毒性」だ。

がんなどの命に関わる重篤な病気はいうまでもなく、関節リウマチ等の自己免疫疾患でも、罹患が判明すると日常生活がそれまでとは一変する。以前と同様の仕事を継続できなくなる事態は往々に発生するし、仕事を休職したり、職場の配置換えになったりすることもあるだろう。また、罹患したために衣類や食事などにこれまで以上の配慮が必要になり、治療費以外にもあれこれと金がかかるようにもなる。さらにいえば、最初は電車やバスで通院できていたとしても、病気の進行やそのときどきの体調などによってタクシーなどを利用しなければならなくなって交通費がかさむ場合もある。

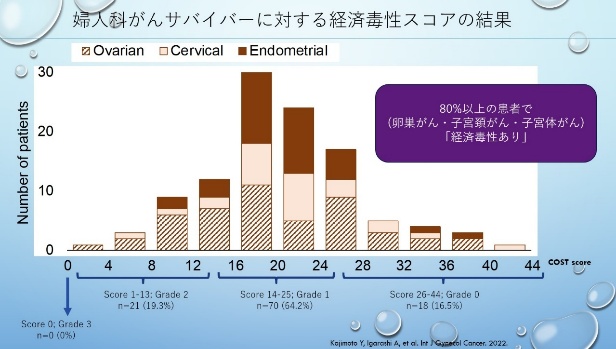

そのような、病気にともなう経済状況や日々の生活の苦しさが生活の質や心身の状態にもたらす様々な悪影響「経済毒性」について、「治療にかかるお金は予想していたよりも多い」「病気や治療による将来の経済的な問題を心配している」などの11項目で0(まったく思わない)から4(とてもそう思う)までの5段階で回答する調査を五十嵐准教授たちが行った結果が以下の図6だ。

この調査からわかることは、がんなどの大きな疾病を経験した人のほとんどは、その後の生活で経済的に何かしらの悪影響を受けている、ということだ。そして、現状の高額療養費制度についていえば、たとえ多数回該当という措置があったとしても、現行制度では利用者の高い負担感は経済毒性を充分に希釈するにはいたってない、ということも容易に推測できそうだ。

プロフィール

西村章(にしむら あきら)

1964年、兵庫県生まれ。大阪大学卒業後、雑誌編集者を経て、1990年代から二輪ロードレースの取材を始め、2002年、MotoGPへ。主な著書に第17回小学館ノンフィクション大賞優秀賞、第22回ミズノスポーツライター賞優秀賞受賞作『最後の王者MotoGPライダー・青山博一の軌跡』(小学館)、『再起せよ スズキMotoGPの一七五二日』(三栄)などがある。

西村章

西村章

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり