前回大会である第18回ショパン国際ピアノコンクールでは第2位反田恭平、第4位小林愛実という快挙で話題となった。そして、本大会でもすべての演奏はYouTubeライブ配信され、どこでも演奏を聴くことができる。10月3日から1次予選が始まり、日本人では桑原志織、中川優芽花、進藤実優、牛田智大、山縣美季が1次予選を通過した。2次予選ではどのような演奏がホールを沸かせたのか。ピアニスト・文筆家である青柳いづみこが現地ワルシャワで、2次予選の様子と注目の演奏家をリポートする。

ショパン国際ピアノコンクール2025の特徴

マルタ・アルゲリッチ、マウリツィオ・ポリーニ、クリスチャン・ツィメルマンなど名ピアニストを生んできたショパン国際ピアノ・コンクール、2025年はその第19回。過去最多の642名の申し込みがあり、書類・動画審査を経て4月に171名による予備予選が実施され、66名が選出された。このほかに、コンクール委員会の定める主要国際コンクールの第2位までの入賞者19名が予備予選を免除され、計85名(うち棄権1名)が秋の本大会に進んだ。

この免除枠、従来は直近の回に限られていたが、今大会からコンクールの年齢制限の範囲内であれば過去に遡って認められることになったため、2018年リーズ優勝のエリック・ルー(Eric Lu)、同2021年2位の小林海都、2018年浜松国際第2位の牛田智大、2019年ブゾーニ第2位の桑原志織などが加わったため、予備予選から参加したコンテスタントはさらに激戦を強いられることになった。

国別で見ると、中国が29名と圧倒的に多く、日本とポーランドが13名ずつ。カナダは4名全員がアジア系で韓国は3名と、アジア系が主流の大会となった。

第1次予選は10月3日〜7日に行われた。

今大会は免除枠の他にも大きな変更がいくつかあった。まず、

指定の曲目も大きな変更があった。第1次予選では、従来は2つのカテゴリーから2曲選択できる練習曲が、最難曲の5曲から1曲に絞られたこと。技術よりは音楽性で勝負したいコンテスタントにとっては辛い決定だったに違いない。

7日の第1次予選終了後に発表された審査結果では、日本の小林海都を含む7名の免除者が敗退する事態を招いた。

10月9日〜12日までの第2次予選進出者は、中国14名、日本5名、ポーランド4名。

第2次予選のプログラムにも大きな変更があった。従来は3次予選で3曲のソナタ、もしくは『24の前奏曲』を選択することになっていたが、今大会では『24の前奏曲』が2次予選の必須課題となり、6曲以上の抜粋、もしくは全曲演奏を義務づけられた。ポロネーズも必須課題だが、40分から50分の枠を超えなければ他の選曲は自由だったため、ラウンドの演奏時間が非常に長くなり、予定通りに終了しないことがしばしばあった。

プロフィール

(あおやぎ いづみこ)

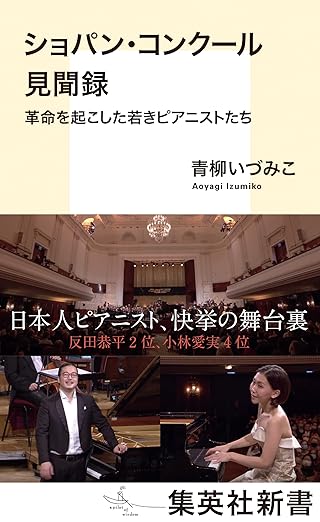

1950年、東京都生まれ。ピアニスト・文筆家。フランス国立マルセイユ音楽院卒業、東京藝術大学博士課程修了。1990年、文化庁芸術祭賞、1999年『翼のはえた指』で吉田秀和賞受賞。日本ショパン協会理事、日本演奏連盟理事、大阪音楽大学名誉教授。著書に『ショパン・コンクール─最高峰の舞台を読み解く』(中公新書)『ショパン・コンクール見聞録 革命を起こした若きピアニストたち 』(集英社新書)『サティとドビュッシー: 先駆者はどちらか』(春秋社)など多数。

青柳いづみこ

青柳いづみこ

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

田村正資

田村正資