姜尚中氏の新刊『維新の影 近代日本一五〇年、思索の旅』が刊行されました。本書は、かつて日本のエネルギー産業の象徴だった端島炭鉱(通称・軍艦島)から始まり、過疎と高齢化に見舞われている熊本県球磨村、法人化した国立大学の問題が露呈している新潟大学、大震災直後の熊本、国の農業政策に翻弄される秋田県大潟村(旧八郎潟)……と日本各地をめぐり、最後は国後島を望む野付半島へ至る「思索の旅」の記録です。

今年は明治維新からちょうど一五〇年。政府は、「明治の精神に学び、日本の強みを再認識」するべくさまざまなイベントを準備しているようですが、この旅で姜さんが目にしたものからは、日本の近代化の陰画が浮かび上がってきます。本書に託された姜さんの思いを伺いました。

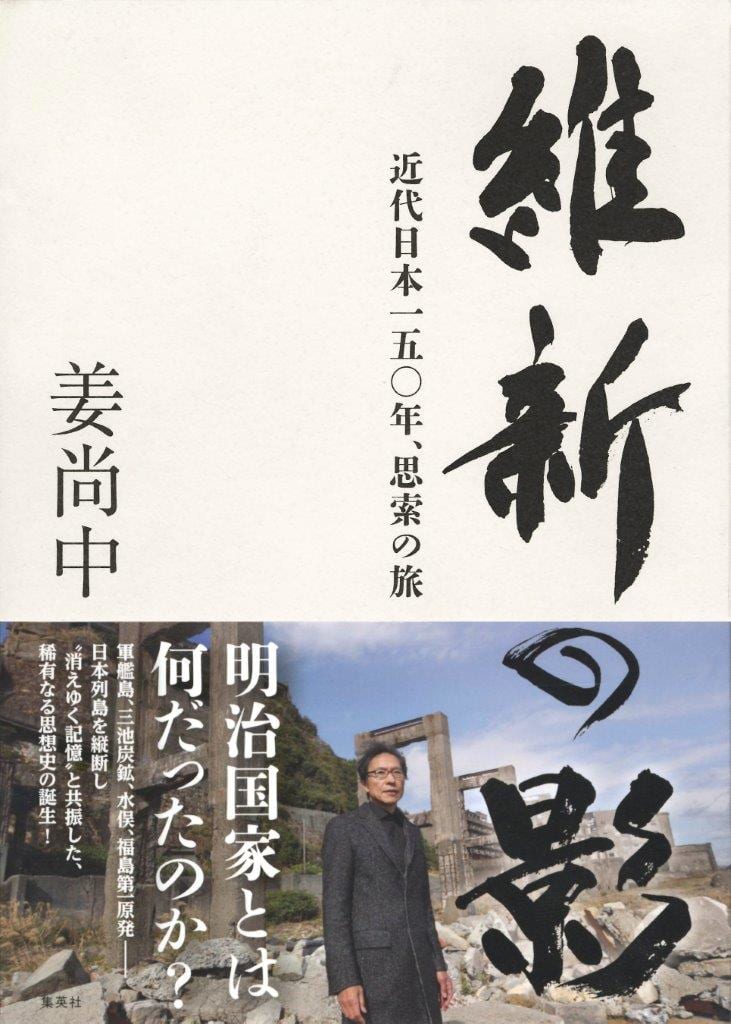

『維新の影 近代日本一五〇年、思索の旅』著者・姜尚中氏

─―五〇年前の「明治維新一〇〇年」のときも、政府は、明治翼賛、祝賀ムードでした。

姜 六八年だから、ちょうど日本のGNPが旧西ドイツを抜いて、西側世界第二位の経済大国になったころでしたね。当時は反乱の季節でしたが、国家体制に対して異議申し立てをしつつも、どこか高度成長の波に乗っかっている意識があった。ぼくなども、その余韻の中で大学に入り、〝造反有理〟などといったりしていましたが、政治の季節が去った後にはちゃんと経済成長の波に乗れる状況が用意されていた。全般的にはそういう時代でした。

ところがいまは、波乗りどころか、不況の波でアップアップになっている人が増えていて、そうした人たちのなかには、国家に対峙するのではなく、逆に排他的な国家主義を支えている部分がある。そうした現実を考えていくと、やはり、国家とは何ぞやという問いに直面せざるを得ない。今回の旅でも、行く先々でその問いに行き当たりました。

たとえば、日本の公害の原点ともいえる足尾銅山周辺では、いまでも洪水が起こるたびに鉱毒流出の危険に晒されている。過去の痕跡しか残っていないのだろうと思っていたのに、いまだ現在進行形で続いている現実を突きつけられた。そこにあるのは、戦前、戦後をまたいで富国の名の下に負わされた近代の奈落です。そしてそれは、水俣病、原発、ハンセン病、あるいは在日といった今回の本で取り上げた問題にも通底しています。

そう考えると、政府が提唱する明治一五〇年事業は、そうした問題には目を向けず、これまでのやり方をこのまま続けますという、ある種のマニフェストであることが見えてくる。しかし、それではだめなのではないか。では、どの地点からだめというか、逆にどこに可能性があるのか。それはやはり、問題を負わされた当事者たちの声に耳を傾けることから見えてくるのではないか。そう思って日本各地をめぐることにしたんです。

姜尚中

姜尚中

大塚久美子×塚原龍雲

大塚久美子×塚原龍雲

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり