――今回はみずから現場に足を運び、いろいろな人から話を聞かれています。一種のルポルタージュのような方法を取られたのは?

姜 形式としては、半ばルポなんですけれども、純然たるルポではない。逆に、思想史研究をやっている人からすると、デスクワークの資料から出てくる仕事ではない。でも、ぼくはあえてそれでいいのではないかと思っています。つまり、これまでのジャンルでは取り上げられないことをやるためには、こういう形が必要だったわけです。

ですから、ドキュメンタリー的な手法だけで書くのであれば、序章と終章のような思想史的な叙述を書く必要はない。その一方、旅を進めていく中で、どうしても自分の生き方、学者としての仕事にも向き合わざるをえない。そこで、自分がこれまで書いてきたことを一回濾過して、その事柄の意味を思想史的に肉づけすることにもなり、それができたことは、とてもよかったと思います。だから、「あえて」といったのは、どっちつかずというより、両方のいいとこ取りをしたと思って読んでいただければと思います。

─―現場に行かれて、一番感じたことは?

姜 これは丸山眞男さんの書いたものなどを読んでずっと抱いてきた印象ですが、要するに、国家というものは血の通った形で顔をあらわしてくることはほとんどない、ということです。わずかに、小泉首相のときに、ハンセン病患者が国を相手取った訴訟で、控訴断念と患者に対する謝罪がなされただけで、それ以外は、国というものは、かくも冷たいことを平気でやるということばかり見せつけられてきた。

今回は、広島と長崎は取材できなかったのですが、広島・長崎の被爆者、水俣病、福島の原発事故、あるいは在日の法的地位についても、その認定において、勲章の等級と同じように細分化がなされ、それこそ血が通わない形で行政規則に基づいて合理的に処理されていく。そういう細分化された中で人々のポジションを与えられているのです。

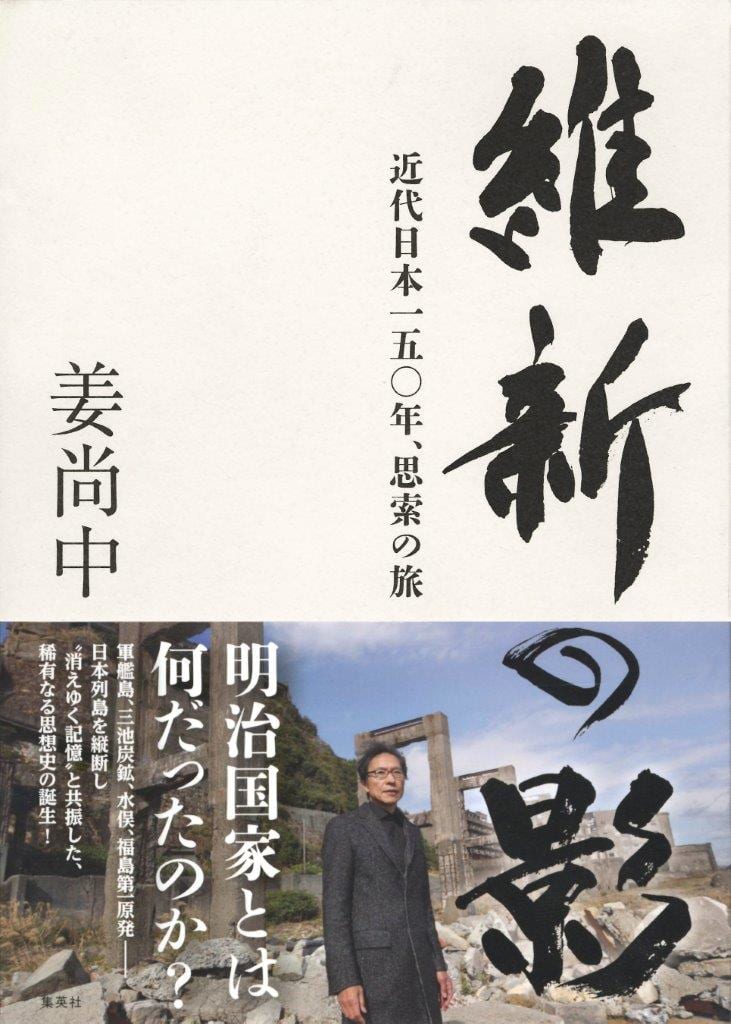

『維新の影 近代日本一五〇年、思索の旅』著者・姜尚中氏

姜尚中

姜尚中

大塚久美子×塚原龍雲

大塚久美子×塚原龍雲

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり