昨今、日本では排外主義や自国第一主義を掲げる政党が選挙で議席を伸ばしている。ヨーロッパをはじめとする世界各地での極右政党躍進の流れが、いよいよ到来したとの見方もある。では、極右の「先進地」とも呼べるヨーロッパでは、極右はどのように勢力を拡大してきたのだろうか? フランスの大学院で哲学を学ぶ森野咲が、現地での最新の研究や報道の成果をもとに、極右の成長、定着の背景やメカニズムを明らかにする。

極右は「忘れられた労働者」の代弁者か?

極右政党の台頭を説明するにあたり、党の戦略や政治的力学の変化を分析することはもちろん重要である。しかし、それだけでは十分ではない。極右のイデオロギーが政治的な力を持ちうるのは、それが社会的基盤に根を下ろし、人々の日常的経験に溶け込み、それを自らの利益へと方向づけるときだからである。ではいったい誰が、どういった動機で、極右にその一票を投じているのだろうか。

参政党が大躍進した2025年夏の参議院選挙の翌日、私が偶然目にしたテレビ番組では、参政党支持者への街頭インタビューが放映されていた。そこに映し出されていたのは、地方に暮らす氷河期世代の労働者――いわゆる「救われなかった」ロストジェネレーションであった。このように、「昨今の物価高に苦しむ非正規労働者の氷河期世代が、既存政治への『怒りの投票』として参政党に票を投じたのだ」といった類の説明は、しばしば参政党躍進の理由として語られている。

極右の台頭を「見捨てられた労働者」と結びつけるこうしたナラティブは、日本に特有のものではない。イギリスのEU離脱(Brexit)やアメリカにおけるトランプ勝利の際にも、メディアはしばしば次のような枠組みを提示してきた。

極右は「忘れられた労働者」の政党である。

極右支持の動機は、既存政党に見捨てられた層の「怒り」である。

極右支持の中心は都市ではなく「地方・周縁部」である。

このような「通説」は世間に広く流通しており、こうした支持層に支えられている極右政党は必ずしも悪ではなく、「声なき声」を代弁する役割があるかのように語られる。極右政党の躍進は、「見捨てられた労働者」や「置き去りにされた人々」が反旗を翻して投票所に足を運ぶ、まるで社会の周縁から生まれる逆転劇であるかのように描かれてきたのである。

フランスの場合も同様、国民連合(旧・国民戦線)(*1)の台頭は、しばしば「グローバル化から取り残された地方の白人労働者階級の支持」によって説明されてきた。そしてこのナラティブでは必ず、以下のような批判が左派政党に対して向けられる。「伝統的な左派政党である社会党や共産党は、高学歴層や多文化主義を重視するコスモポリタン的アイデンティティ政治に傾斜し、再分配を軽視した。その結果、もはや労働者のための政党ではなくなり、下層階級は代弁者を失った。その受け皿として極右が台頭したのだ」、と。

たしかに、「労働者が極右を支持する」という言説は一定の現実的根拠を持つ。しかし本稿が強調するのはこれを過大に評価すべきでもないということである。フランスで蓄積されてきた近年の極右の支持層の研究は、上記のような「見捨てられた敗者」という極右躍進のナラティブが必ずしも実態を正確に反映していないことを示している。では、実際のところ極右を支持しているのは誰なのだろうか。

(*1)国民戦線(Front national)はジャン=マリー・ルペンによって1972年に設立されたフランスの極右政党。指導者が娘のマリーヌ・ルペンに変わると、2018年にイメージ刷新の一環で党名を国民戦線から国民連合(Rassemblement national)へと改称した。

「極右のプロレタリア化」は本当か?

極右は「グローバル化の敗者」のための労働者政党である、という通説はたびたび耳にする。しかしそうした現在の「敗者のための政党」というイメージとは対照的に、かつての極右の経済政策はむしろ新自由主義的なものであった。1980年代のフランス国民戦線は、小ブルジョワジーや自営業の男性を支持基盤とし、規制緩和や民営化を訴える新自由主義的改革の旗手とみなされていたのである。当時、共和主義右派や社会主義左派が新自由主義的転換に慎重であったことに失望し、漸進的改革ではなく急進的な断絶を求めた層は、ジャン=マリー・ルペンに「フランスのサッチャー」になることを求めていた。

ところが1990年代に入ると、国民戦線は「プロレタリア化」へと舵を切る。マーストリヒト条約に象徴されるユーロ・グローバリズムによって打撃を受けた産業労働者に対し、同党は反グローバリズムの保護主義的政策や「国民優先」の排外的福祉を訴えた。その結果、1995年の大統領選挙では「現役労働者の3割がルペンに投票した」とされ、「国民戦線はフランス第一の労働者政党」とまで呼ばれるようになった。以来、現在に至るまでメディアや社会科学研究の多くは、脱工業化と労働市場の再編に打撃を受けた労働者階級の内部で国民連合(旧・国民戦線)への投票が伸長していることばかりに焦点を合わせてきた。

しかし、国民連合は本当に労働者の声を代弁しているのだろうか?

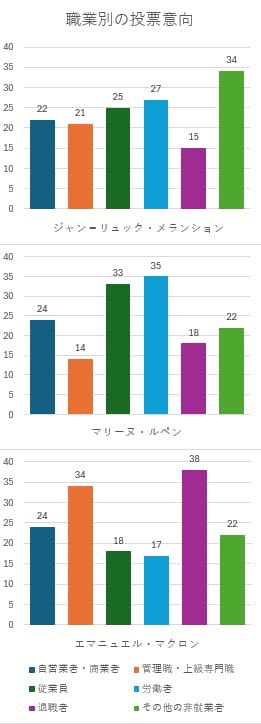

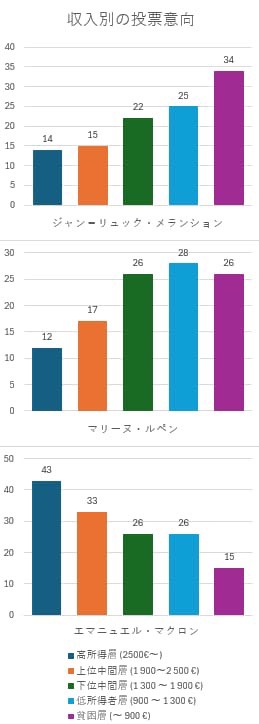

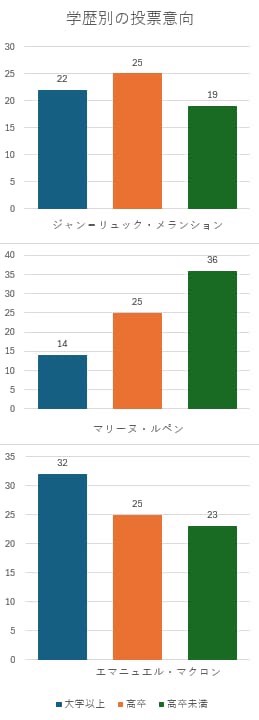

国民連合の得票傾向を見ると、表面的には肉体労働者や被雇用者といった大衆階級が「極右」へ大きく流れたように映る。実際、2017年時点ですでにマリーヌ・ルペンはこれらの層で主要な選択肢となり、とくに単純労働職や運転職のあいだで強い支持を得ていた。

しかしその後の支持拡大は、必ずしも社会の最下層によるものではない。むしろ、熟練労働者や比較的安定した被雇用者を中心に支持が広がり、さらに中間層や管理職の一部にも浸透している。こうした動きは、国民連合の支持基盤が「不安定層」ではなく、一定の職業的・経済的安定を有する層に根ざしていることを示している。

一方で、月収900ユーロ未満の最貧層では左派のジャン=リュック・メランション(*2)が第一の候補となり、不安定層からの支持を集めた。また、マグレブ系やサハラ以南アフリカに祖先をもつ有権者といった社会的差別を受けやすい集団でも、左派支持が顕著である。

したがって、最低所得層や移民系といった不安定な立場の人びとを動員しているのは左派であるのに対し、国民連合の支持の重心は、むしろ経済的に比較的安定した大衆階級や中間層に置かれている。つまり、今日の国民連合は労働者政党と言うよりも、階級を横断して社会の多様な層を取り込んだフランス社会の縮図に近い支持層を形成しているのである。

(*2)ジャン=リュック・メランションは2008年に社会党を離党し、2016年に左派政党「不服従のフランス(La France insoumise)を創設。2022年の大統領選の第一回投票では22%を得票し、左派再編の中心的存在となった。

左派に失望して、極右?

さらに極右の台頭を説明する通説に、「左翼ルペン主義」がある。左翼ルペン主義とは、「国民連合は社会党や与党連合の失敗への不満から転向したかつての左派労働者票を取り込むことで拡大してきた」という仮説であり、これは左派の選挙的後退と極右の台頭のあいだに因果関係を見出すものである。

しかし実際のところ、労働者票の右傾化は必ずしも左派からの大量流出によって生じたわけではない。国民連合(旧・国民戦線)は、1980年代以降の産業構造の変化や世代交代による労働者票の長期的な右傾化の中で、左派よりもむしろ穏健右派の票を吸収することで支持基盤を拡大してきた。社会党のオランドが現職のサルコジを破って大統領選に勝利した2012年以降、労働者票が「右派」(サルコジ政権期)のみならず「左派」(オランド政権期)でも低迷したことに乗じて、国民連合の支持層は拡大した。しかし、それでも左派から極右への直接の移動はごく少数にとどまっていた。世論調査でも、国民連合への投票者の多くは、自己定位を「右派」か「右でも左でもない」と答えている。

したがって、「労働者が一斉に左派から極右へ乗り換えた」というイメージは実態を正確には捉えていない。 国民連合は、まず右派に投票していた社会集団の周縁を取り込み、そこから労働者・被雇用者のあいだに基盤を築いた、という方が正確であろう。

さらに、労働者階級の政治文化は極右に対しなおも一定の免疫を備えている。たとえば祖先や家族が労働組合(CGT)(*3)やフランス共産党に属していたという事実は、極右への投票を食い止める第一の防波堤であり続けている。北部や東部といった、かつての「労働者階級の牙城」で国民連合が得票を伸ばしているとしても、それは従来の労働者が態度を変えた結果ではない。それはむしろ、中道ないし右派に近い新たな層が地域に流入し、新しい業種に従事する中で地域の政治的バランスを変容させた結果と考えるべきである。

このように、極右支持の拡大は右派票の取り込みや中間的安定層の流入によって進んできたのであり、「既存与党への抗議票が極右と左派のあいだを自在に移動する」という通俗的なイメージは根拠に乏しい。極右と左派は異なる社会的基盤をもち、独自の歴史的背景やイデオロギー的動員の形態を備えているため、有権者が両者のあいだを大規模に行き来することは稀である。両者の支持は同じ抗議の裏返しではなく、大衆階級の内部に存在する異質な社会的セグメントを反映した、別個の政治的方向性として理解すべきなのだ。

(*3)CGT(フランス労働総同盟)は、1895年創立のフランス最大手の労働組合。

「周縁のフランス」が極右を支持?

さらに、フランスにおける極右を巡る議論には、「周縁のフランスが極右を支えている」という根強いクリシェも存在する。これは一種の地理学的説明であり、フランスを「中心」と「周縁」の対立構図で捉えるものである。大都市中心部は国際化・文化多様性・新産業の恩恵を受ける「勝者の空間」であり、そこでは高学歴層・サービス産業・新中間層がグローバル化の果実を享受しているとされる。対照的に、地方や郊外、中小都市は産業転換やグローバル化の波に取り残された「敗者の空間」と見なされる。そこでは不安定な労働に従事する庶民層が多く、移民との競合や生活不安が原因で排外主義や極右支持へと傾く——これが「周縁のフランス」論の要旨である。2012年の大統領選以降、こうした図式はメディアによって繰り返し引用され、「郊外の小さな家に住む庶民=極右支持者」というイメージが広まった。そこには「田舎の人々は保守的で排外主義的である」というステレオタイプも重ねられている。

しかし、こうした地理的説明はあまりにも実態を単純化している。投票行動を決定づけるのは居住地そのものではなく、学歴や年齢といった社会的属性、雇用の不安定化や持ち家取得といった社会的上昇経験の有無、さらには政治への不信感などが複合的に作用している。また都市と周縁の境界は固定的ではなく、地方にも成長地域と衰退地域が併存し、人々の居住は流動的だ。「周縁のフランス」のような領域論は、有権者が置かれている階級関係や差別関係、労働の価値に関するイデオロギー的志向などを覆い隠してしまう。

さらに、「農村=極右支持」と対をなすものとして、「都市団地=棄権する移民系」というスティグマも存在する。農村は「閉ざされた共同体」、都市団地は「同化しない移民」とされ、いずれも「国家や国民的規範から欠けた存在」として描かれてきた。黄色いベスト運動(*4)や都市郊外の暴動といった抗議は、しばしば「危険」や「無能力」として扱われ、住民の政治的表現は正当性を奪われてきたのである。

しかし、一見対照的に見える農村と都市団地には共通点も多い。戦後の住宅政策(都市には団地、農村には戸建て)や産業再編の影響により、居住地の選択は必ずしも自由意志によるものではなく、限られた選択肢に縛られてきた。どちらの地域も雇用や公共サービスへのアクセスは不足し、住民たちには自助や近隣の助け合い、遠隔化された行政手続きへの対応といった「余計な労働」が課されている。農村や都市団地に「国家からの距離」を生み出しているのは、公共サービスの縮小や行政の遠隔化、交通コストの増大など、国家の政策的作用そのものなのである。

メディアはこうした「周縁のフランス」の中に、「怠ける若者」「移民」「生活保護依存者」といったラベルを用いて、想像上の脅威としての「他者」を作り出してきた。こうして構築された大衆階級内部の主観的な分断こそが、今日の極右支持を支える「三角形意識」を生み出している。

(*4)2018年に燃料税への反発から始まった黄色いベスト運動は、既存の政党や組合に依拠することなく、地方の労働者層や下位中間層を中心に草の根で拡大した。生活苦や反エリート感情を背景に支持を集めたが、一部の暴力的衝突がメディアで強調されたことで、運動の社会的正当性は次第に損なわれた。

上でもなく、下でもなく、「ニコラ」

では、この「三角形意識」とは何か。

古典的な階級意識は「上 vs 下」、すなわちエリートと大衆の対立に集約されていた。しかし今日ではそれに加え、社会的空間のさらに下方に位置づけられる「非正当な貧者」——生活保護依存者や人種的マイノリティ——への対する距離が強く意識される。人びとは「自分たちは上、すなわち国家やエリートに支配されているが、最下層ではない」と感じているのだ。

とりわけ「見捨てられた地方」というスティグマを帯びた地域に暮らし、その社会的条件の中で日々やりくりをしている大衆階級は、自らを「国家の支援に依存する非正当な貧者」や「悪い移民」と差別化しようとする。こうして他者に責任を転嫁したり、地域を肯定的に再定義したりする象徴的実践を強いられている中で形成されるのが、「三角形意識」である。

新自由主義的改革による社会的権利の弱体化と自己責任論の拡大は、この意識をさらに強めている。そこに加えて、農村や都市郊外に向けられるステレオタイプ的な眼差しは大衆階級内部の主観的分断をさらに深め、レイシズムやイスラモフォビアの土壌を作り出してきた。その隙間を縫うように浸透するのが、極右である。

この「上からも下からも距離を取る」大衆の心理を象徴的に表現しているのが、2025年に流行したネットミーム「C’est Nicolas qui paie !(払っているのはニコラだ!)」であろう。もともとは極右系のウェブサイトから広がったフレーズで、「ニコラ」とは報われない中間層の勤労世代の男性を典型化した架空の人物像である。彼は働いても報われず、給与から差し引かれる社会保険料が「不当な」社会手当、なかでも移民の社会保障に流れているとされる。この比喩は、国家財政をゼロサムの「国民勘定」とみなす直感的な発想を端的に示しており、極右政党に投票する「普通の人々」の感覚を映し出している。

もちろん、こうした考え方は正確ではない。そもそもフランス国籍を持つものだけが税金を払っているのではなく、移民もまた税金を払っている。また「ニコラ」は所得税だけを意識しているが、税金には他にも消費税や社会保険料がある。また再分配の恩恵は「移民」や「非正当な貧者」に偏っているわけではなく、むしろ全人口の60%の世帯が純利益を得ている。それにもかかわらず、この「国民勘定」の体感は治安、給付、教育といった幅広い政策分野に波及し、「国民を優先せよ」「不正には寛容ゼロ」といった極右のスローガンへの支持を強めているのである。

事例研究:フランス南東部における極右支持

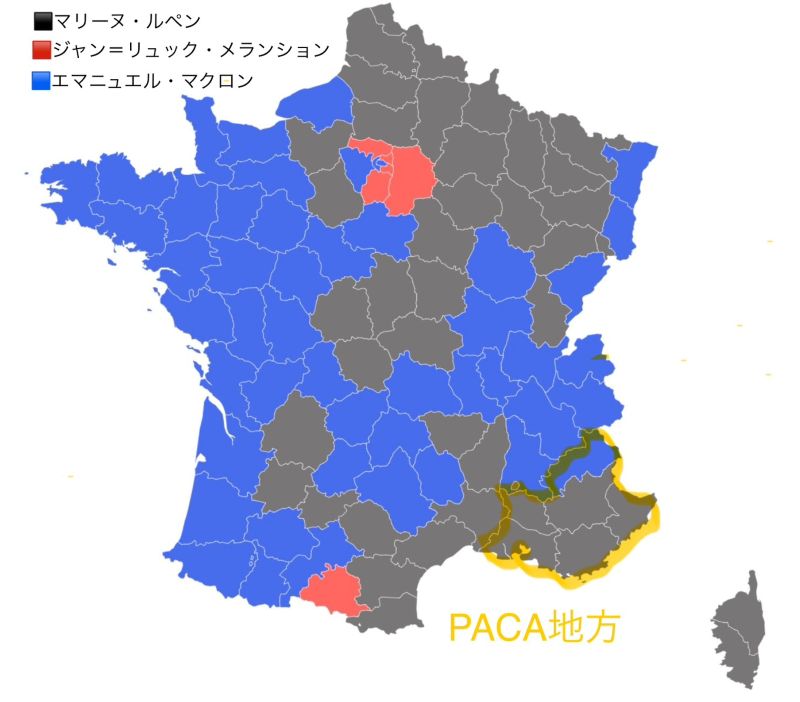

国民連合の支持を理解するには、実際に投票する「普通の人々」の経験や動機に目を向ける必要がある。その視点を提供する貴重な研究として、以下では2024年に出版された『Des électeurs ordinaires. Enquête sur la normalisation de l’extrême droite(普通の有権者たち――極右の常態化に関する調査)』を参照したい。2016年から2022年にかけてフランス南東部プロヴァンス=アルプ=コート・ダジュール地域圏で行われたこの調査は、国民連合の活動家ではなく、日常生活を送る一般の支持者約30人を対象に、長期にわたる聞き取りと参与観察を行ったものである。

プロヴァンス=アルプ=コート・ダジュール地域圏(PACA)は国民連合が地方政治に深く根を張っている地域であり、「忘れられた地方」というよりも、地域経済も活発で観光資源も潤沢だが、内部の不平等が大きい地域である。この地域の国民連合の支持層は北東部のような工業労働者ではなく、職人や小規模商店主、警察などの治安関連の仕事に従事する人々など、比較的安定した大衆階級や小規模中間層が中心を占めている。

極右の支持層の投票動機をめぐっては、「経済的要因によるものか、それとも文化的要因によるものか」という問いが長らく存在してきた。前者はグローバル経済による負担などの経済的困難を、後者は移民や多文化主義への反発を重視するものである。しかしこの調査が示したのは、彼らの不満は「経済か文化か」という単純な二分法では説明できないということである。国民連合の強みは、移民問題を税金、社会保障、治安、教育といった幅広い領域に結びつけることにある。聞き取りのすべてで、程度の差はあれレイシズム的な語りが確認されたが、そこで繰り返し登場したのは「職を奪う移民」ではなく、「働かずに給付を受ける移民」というイメージであった。こうした語りには「支援を受けるには収入が高すぎ、余裕を持つには低すぎる」という中間層特有の相対的な位置が反映されている。

彼らは日常生活のあらゆる場面——公的施設の行列、住宅やトラム整備の優先順位、教育資源の配分で、「移民が優遇されている」と感じている。国民連合は「フランス国民を優先せよ」というメッセージでこの「体感」を強化する。住民は国家経済をゼロサムの「国民勘定」として理解し、「移民への給付=フランス人からの取り上げ」と考える。「われわれには厳しく、彼らには甘い」という二重基準への不満は、治安強化や不正への「寛容ゼロ」を掲げる国民連合への支持に直結する。

そして、移民との競争意識は「雇用」よりも「住宅・給付・教育」といった生活基盤の取り合いに集中している。再生産領域の中心的担い手はしばしば女性であり、「家庭や子どもを守る」という発想が極右支持に結びつく。こうした「再生産の保護主義」志向は従来女性支持の低かった極右政党に新たな基盤をもたらした。国民連合が「競合相手」である移民の家族呼び寄せの停止や、社会給付の自国民優先といった政策を掲げたことは、女性有権者の支持を拡大させる一因となったと考えられている。

また、PACAのように豊かでありながら格差の大きい地域では、「三角形意識」を特徴づける「上下から挟まれる感覚」がいっそう強調される。上からは富裕層や観光客の流入による地価高騰や生活様式の衝突が、下からは移民の流入や公営住宅の増加が迫る。住民は自らを「社会的にも地理的にも中間」に位置づけ、その位置を守ろうとするが、上位層に対する諦念に比べ、移民は「政治的に制御可能」と見なされるため、中間層からの反発が強まりやすい。さらに、持ち家などの居住投資を行う場合には、移民の存在が「負の経済シグナル」として受け止められ、地域の評判や資産価値の下落への懸念を喚起する。こうした要因が中間層の不安と防衛的意識を一層強めている。

この研究があらためて強調したのは、国民連合支持の核心にはやはりレイシズムがあるという点だ。極右躍進の通説に見られたように、しばしばメディアは極右支持者を「哀れな弱者」として、その支持動機を社会経済的な困難へ単純化しがちだが、この調査は、彼らの投票行動が移民や少数者への否定的感情に強く規定されていることを示している。極右支持層の核心にレイシズムがあるということは、2024年のCNCDH(国家人権諮問委員会)調査でも、極右支持者の56%が自らをレイシストと認めていることから確認できる。

ときに非白人で帰化したような有権者でさえ、さらにスティグマ化された集団である「悪い移民」を攻撃することで「良きフランス人」であることを証明しようとする、「漂白」の論理(*5)が働く。また内部移動で地元から「よそ者」扱いされていた労働者が、地域の少数者をスケープゴートにすることで多数派への帰属意識を得る、デュボイスが提唱した「白人の賃金」(*6)――人種的優越感から得られる象徴的報酬――の作用も確認された。これらの根底に共通してあるのは「自分がマイノリティに転落するのではないか」という不安である。国民連合への投票は、まさに「多数派であり続けるための自己防衛」であり、自らを境界の最前線に立つ「沿岸警備員」として位置づける行為なのである。

(*5)非白人の主体が社会的な優位な白人性の規範・価値・振る舞いを過剰に内面化・模倣するプロセスを指す。

(*6)アメリカの社会学者で公民権運動家のW.E.B.デュボイスの著作『黒人の再建(Black Reconstruction in America)』(1935)で示された概念。経済的に貧しくても人種的優越感から得られる社会的優位・心理的満足・象徴的報酬を指す。

国民連合支持を「普通」にする条件

『普通の有権者たち』は、国民連合支持を支える人々の生活世界を描き出していたが、さらに「投票がいかにして『普通』の行為になったのか」という過程も明らかにしている。著者によれば、この「普通化」を支える鍵は、国民連合の脱悪魔化戦略と、広範に共有される政治不信である。

かつて国民連合(旧・国民戦線) への投票は「恥ずかしい選択」とされ、隠して行うものだった。しかし近年では状況が一変し、2021年にはむしろ支持を過大に申告する例すら確認されている。地域や身近な集団では「マリーヌに入れるのが普通」という感覚が広がり、国民連合票は日常に根付いたものとなっているのだ。

「社会的な孤立が排外主義へ向かう」といった俗説とは裏腹に、投票は孤立した行為ではなく、むしろ周囲の人びとと共有される経験のなかで形づくられる。人は「一緒にいる人と同じように」投票する傾向が強く、投票は「賛成」(国民連合そのものへの支持票)と「反対」(既存政党への抗議票)の両方に支えられている。日常の会話や地元の規範が、国民連合への支持を「正当で普通の選択」として後押しするのだ。

調査のインタビューを受けた人々の多くは「人種差別ではない」と前置きするものの、実際の怒りや不満を特定の少数者、特に北アフリカのマグレブ系やムスリムに向けていた。近所や商店での雑談は「やっぱりみんなもそう思っている」という確信を強め、国民連合への投票を論理的で自然な判断へと変えていく。極右への支持は通説のような孤立やアノミーの産物ではなく、むしろ身近な集団で共有される経験の積み重ねなのだ。

また極右の支持者は文化資本を有する層、すなわち教師や芸術家、ジャーナリストといった「左派的な文化エリート」に対して、「説教臭く現実を知らない」と反発する。他方、経済エリートへの批判は「過度な富」や「不当な蓄財」に限られる。勤労や経営を通じて得られた富は「正当な成果」とみなされるため、小企業主の成功はむしろ称賛されるのだ。

この齟齬の背景には、中間層の社会的位置が影響している。彼らは一定の経済資本を保持しながらも文化資本において劣位にあり、学歴や言説能力の差異を象徴的屈辱として経験する。文化的格差は経済的不平等以上に強い敵意を呼び起こし、批判の矛先は富裕層ではなく文化的エリートに集中するのである。

さらに、「政治家は皆同じだ」という感覚も広く共有される。政治家は社会的に均質なエリート集団とみなされ、巧みな言葉と特権を使う「利得者」として嫌悪の対象になる。左派は「移民に甘い」として退けられ、右派も、サルコジ期の汚職やそれに伴う失望で支持を失った。マクロンは金融エリートとしての経歴と弁舌の巧みさを兼ね備えた結果、「富と言葉の象徴」として反感を一身に集めた。「右でも左でもない」といって左右を超えた統合を掲げた戦略も、結局は「上の世界は皆同じだ」という不信感を強めてしまった。 ポピュリズム的な反発は、統治者と被統治者の間にある階級的な距離の反映でもある。

国民連合の支持層は政治家全般に強い不信を抱きながらも、移民問題に関してだけは国民連合を「多数派を守る党」として信頼し、時には消極的に選択する。国民連合への投票は単なる抗議ではなく、治安や移民政策の対する具体的な期待に支えられているのである。さらに「国民連合が政権を取っても大きなことはできない」という想定は投票のハードルを下げる役割を果たしている。

かつての「極端な政党」という国民戦線時代のイメージも、近年の脱悪魔化によって薄れ、「昔ほど過激ではない」という認識が広がっている。国民連合の本質は、このような「正常化」と「過激性」を同時に追求する二面戦略にある。つまり「制度の一部」として受け入れられるための正当化を進める一方で、「他の政党とは違う」と示すための急進性を保つのだ。結果、国民連合は熱烈な支持者から懐疑的な有権者まで幅広い層を取り込み、支持を広げているのである。

極右は人種のミクロ政治

極右支持はしばしば「怒りの抗議票」や「忘れられた労働者」といった物語で説明されてきた。しかし実態はそれほど単純ではない。国民連合への投票は抗議であると同時に、日常の経験に根ざした合理的な選択として理解されるべきである。 税や学校、住宅、公共サービスといった社会的資源をめぐる争いはしばしば人種化され、移民やムスリムが「不当な競争相手」として可視化される。そこに勤労や功績を重んじる階級的道徳と、「国民を優先せよ」という秩序意識が重なると、「国家が外国人を優遇している」という不満が増幅する。

こうした状況で、国民連合への投票は「人種のミクロ政治」として機能する。支持者は投票を通じて、自分たちが社会の多数派にとどまることを望む。非白人やムスリムの存在が目立つほど、「自分の居場所が失われている」という感覚は強まり、投票は抗議であると同時に秩序回復を求める行為ともなる。 しかし現実には、社会の構造を大きく変える力を持たず、望むような白人の同質性を確保できない。その結果安心感は得られず、むしろ不安と無力感が蓄積していく。

重要なのは、経済的不満だけが極右の支持の軸ではないという点である。多くの極右政党にとって経済政策は、排外主義・権威主義・ポピュリズムを遂行するための“道具”にすぎない。国民連合やその支持層にとって、税制や労使関係といった経済的課題は、移民、イスラム、安全保障、フランス的アイデンティティといったテーマに翻訳されることで初めて意味を持つ。言い換えれば、経済的競合は「人種の線引き」を通じて経験されるのであり、ここに極右支持の核心がある。

既存の左派を含む政治勢力は、このレイシズム的側面を軽視し、国民連合への人々の投票を「怒りの票」として片づけてきた。しかしその態度こそが、国民連合の「脱悪魔化」戦略を補強してしまう危険性がある。極右支持は単なる反体制感情ではなく、人種化された敵対心に方向づけられた政治的選好なのである。レイシズムは固定された本質ではなく、政治によって強弱が操作される社会的構築物である。極右はここに働きかけ、白人の中間層や労働層に「承認」と「物的改善」の両方を約束することで動員している。

ゆえに、レイシズムをある特有の「パーソナリティ」や「悪しき習慣をもつ個人」といった個人的な次元に矮小化し、それを埋め込んでいる社会構造や制度から切り離すべきではない。国民連合は、資本主義的不平等と現代のレイシズムの強化が交錯する状況から利益を得ている。極右への対抗は、長期的な社会的・文化的営みを通じ、この二つの戦線に同時に取り組むことによってのみ効果を持つだろう。

極右にどう対抗するべきか

ここまで見てきたように、中間層の極右支持は単なる「不満」では説明できず、上方・下方の双方から距離を取ろうとする両義的な心情が底にある。「右でも左でもなくフランス人」――ジャン=マリー・ルペンがかつて用いたこのスローガンは、こうした極右の位置づけをよく示している。彼が宣言した、「経済的には右、社会的には左、国家観はナショナリスト」といったイデオロギーの組み合わせが、中間層の幅広い極右支持を可能にしているのである。

国民連合は移民やマイノリティに対して強い敵対姿勢を示す一方で、労働・雇用問題では経済自由主義的な立場をとる。失業者管理の厳格化や労同組合への敵対的態度、さらには解雇の自由を容認する姿勢がそれを示している。ただし、そのリベラリズムはマクロン派とは異なり、国民連合の有権者は富裕層への課税や公共サービスの維持を支持する傾向を持つ。 このため国民連合は、エリック・ゼムール率いる、より新自由主義的な極右政党「再征服」(*7)よりも「社会的」と評されるが、実際には両者ともに、経済自由主義と排外主義を結合させた共通の基盤に立っている。例えば、国民連合の支持者は、難民受け入れや社会給付の管理においてマクロン、メランション両陣営とは明確に異なる非常に厳格な立場をとっている。ここでも、中間層が社会的上昇を閉ざされた中で、移民や失業者との差異化を通じて相対的な尊厳を維持するための「三角形意識」が働いているのである。

したがって、極右への対抗を単に「アイデンティティ問題」から「雇用・労働問題」へと移すだけでは不十分である。国民連合支持層は雇用の領域でも左派的価値観と対立しており、同党を支えているのは、排外主義と雇用主的リベラリズムを結びつける潮流であるからだ。ゆえに、極右に対抗するためには、(1)排外主義と(2)ネオリベラルな経済秩序への同調、という二つの前提を同時に問い直す必要があるだろう。

さらに、こうした極右の「親経営者」的立場の帰結を示すかのように、近年顕著であるのは、億万長者と極右との接近である。次回は、この「上からの極右支持」――国民連合を支える富裕層とその思想的論理――に焦点を当て、国民連合の躍進の要因を検討していく。

(*7)「再征服(Reconquête ! )とは、保守系ジャーナリストであったエリック・ゼムールによって2021年に設立された極右政党。文化ナショナリズムと自由市場志向を併せ持ち、国民連合よりも一層急進的な右派として位置付けられる。

参考文献

Mauger, G., & Pelletier, W. (dir.). Les classes populaires et le FN. Explications de vote. Vulaines-sur-Seine : Éditions du Croquant, 2017.

Crépon, S., Dézé, A., & Mayer, N. (dir.). Les faux-semblants du Front national : sociologie d’un parti politique. Paris : Presses de Sciences Po, 2015.

Coquard, B. Ceux qui restent : faire sa vie dans les campagnes en déclin. Paris : La Découverte, coll. « L’envers des faits », 2019.

Faury, F. Des électeurs ordinaires. Enquête sur la normalisation de l’extrême droite. Paris : Le Seuil, 2024.

Palheta, U. (coord.). Extrême droite : la résistible ascension. Paris : Éditions Amsterdam, 2024.

CNCDH. Lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie : rapport 2024. Paris : Commission nationale consultative des droits de l’homme, 2024.

Talpin, J. (coord.). Nouveau peuple, nouvelle gauche. Paris : Éditions Amsterdam, 2025.

樋口直人・永吉希久子・松谷満・倉橋耕平・ファビアン・シェーファー・山口智美『ネット右翼とは何か』(青弓社ライブラリー97)青弓社、2019年

昨今、日本では排外主義や自国第一主義を掲げる政党が選挙で議席を伸ばしている。ヨーロッパをはじめとする世界各地での極右政党躍進の流れが、いよいよ到来したとの見方もある。では、極右の「先進地」とも呼べるヨーロッパでは、極右はどのように勢力を拡大してきたのだろうか? フランスの大学院で哲学を学ぶ森野咲が、現地での最新の研究や報道の成果をもとに、極右の成長、定着の背景やメカニズムを明らかにする。

プロフィール

1996年、東京生まれ。早稲田大学政治経済学部を卒業後、大杉栄や石川三四郎に憧れて渡仏。パリ郊外サン=ドニにあるパリ第8大学哲学科の修士課程2年に在籍中。専門はフランス現代哲学。現在、『ふぇみん』に「極右とフェミニズムの不幸な結婚」を連載中のほか、自身のnoteで「極右の傾向と対策」と題したマガジンを発表している。

森野咲(もりの さき)

森野咲(もりの さき)

菱田昌平×塚原龍雲

菱田昌平×塚原龍雲

大塚英志

大塚英志

石橋直樹

石橋直樹