隣村は集団自決。情報もなく、生きる手段が見えない中で起こった性加害

朴 ソ連が攻めてきた時、そこに関東軍はいませんでした。いちはやく、撤退しているんですね。鉄道関係者や軍閥、そういう人たちはどんどん南の方に下って行き、開拓団は取り残されて置き去りにされたわけです。当時、子どもだった私の知り合いは、お父さんが地位のある人だったので、日本が負けるとわかっていて、いち早く家族全員で引き揚げたそうです。そういう人たちはみんな知っていたんですが、開拓団の人には一切告げなかったんですよね。どれだけ今、危険が差し迫っていて逃げなければいけない状況かってことを。

ソ連の侵攻により、暴行や略奪が行われました。当時、そこにいた人たちがどれほど悲惨な目に遭ったかは、いろいろな証言や記録で残されていますよね。また家や土地を奪われた中国の人たちにとっては恨みつらみが積もっていましたから、そういう意味でも非常に危険な状況下だったわけです。

隣の村の人は自決したといいますが、黒川村の600名の人たちが、自決よりも生きて帰ろうという道を選んだのは正しいと思います。死んではいけません。だけども、生きて帰るために、女性を差し出せばいいんだという成り行きは、どうでしょうか。数え年で18歳以上の未婚女性たち、満で17歳以上の少女たち15人ぐらいを「接待」係として差し出す。「接待」という言葉の意味も、少女たちはわからなかったそうですね。この「接待」、お茶出しじゃないんですよね。 生贄(いけにえ)として差し出されたわけです。村の幹部が、じゃあこの少女たちを差し出そうと。結婚している女性は夫が兵隊に行っているから除外して、娘たちを差し出そうと決めたそうですが、それを決めた人には、きっと娘がいなかったのでしょうね。自分の娘がいたら、差し出しただろうかと思うんです。

松原 実はいたんです。

朴 いたんですか?

松原 はい。いたんです。これがね、また悲劇的なところだと思うんですけれども。本当に帰る手段っていうものがない。 彼らに情報も何もない。 誰も、助けてくれる人もいないっていう中で、ソ連兵に女性を差し出すと決めた。そこまで追い詰められていた。お父さんたちは娘を差し出すことに対して、反対なんて言えないわけですよ。共同体の決定として幹部が決めているわけですから。

ただ、そういうシステムを考えたのは一体誰なのかっていうのもあるんですね。 当時の黒川開拓団の成人男性は、根こそぎ動員で兵隊に取られてしまって、団長もおらず、残されたのは年寄りと女性と子どもばかりでした。団の運営は北から逃れてきた関東軍の職員や衛生兵らも入っていました。ソ連から要求されたという話と、外から来た彼らが提案したという話もある。

朴 そういう同調圧力もあったわけですね。他に手段がないというのは胸が詰まりますね。 もっと早く戦争を終わらせることはできなかったのか。素早く情報を共有して、もっと早く引き揚げさせて日本に帰らせるなり、避難させなくてはいけなかったんですよね。

松原 そうです。 だから、集団自決か、その接待かではないんですよね。 もっともっと前の段階で、為政者がどう判断するかがものすごく大事だと、 この話は問うているんだと思いますね。

戦後生まれの男性たちが性暴力に遭った女性たちを受け止めた

朴 そう。国が本当に住民、市民、国民を守るかどうかが問われる瀬戸際です。これは、まさに〈棄民〉ですよね。 棄てたわけです。 そこまで追い込んだものは何かということをちゃんと見なきゃいけないと思います。 接待という名の性暴力に遭った女性が映画の中で、助けてくれる人は誰もいなくて、男の人はもう少ししっかりしてくれたらいいのにと思ったとお話されていましたね。 戦争になると、女性たちがすごく犠牲になる。男の身勝手さ、暴力性が戦争になると特に激しくなると思うんですが、差し出す男の人たちの側というのはどうなんでしょう。

松原 一方で、彼女たちのことを受け止めた次の世代は男性でした。

朴 そうですね。そこに救いがありました。 戦後生まれの男性が、親の世代のやったことをしっかりと知らしめていこうと力を尽くしますよね。日本に帰国した黒川団の人たちは451人だったそうです。 それも終戦後1年経って帰国しますが、その後ですよ、許せないのは。 女性たちを誹謗中傷して、幹部なんかは露助(ロシア人 に対する蔑称)にやられた女だと言うわけでしょ。 彼女たちは帰ってからの方がもっとつらかったと。 死にたいくらいの気持ちになったと語っていましたが、あまりにひど過ぎますね。

松原 帰ってから蔑まれたり、貶められることの方が彼女たちにとってはものすごく傷ついたんですよね。恥とされて沈黙を強いられてきた。抑圧されてきた。だけど女性たちは声を上げたかったんですよね。佐藤ハルエさんは、2013年に公にする前から、1980年代から実は声をあげていたんです。

彼女たちはこの事実を言いたかった。この史実を残したかったんです。顔を出して実名を出して話をしてくださったから残ったんですよね。 その〈性接待〉の話は、今の研究調査で分かっているだけで44件あります。ただ、その証言は目撃談や伝聞です。それはなかったことにされかねない。歴史の闇に埋もれさせかねない。でも彼女たちは自分の顔と名前を出して、実存する当時者として証言した。これは揺るぎない事実として残っていく。こうした彼女たちの勇気ある行動に、私たちは心を動かされます。朴さんはずっと近現代史を追ってこられました。歴史に向き合うことはものすごく大事だなと改めて思いました。

朴 映画の中の佐藤ハルエさんの存在は胸に迫りました。ハルエさんは性病にかかって病院通いもして、とてもつらい思いをされますね。しかも弟さんからは『満州満洲から帰ってきた汚れた娘は誰ももらってくれん』と言われたりもしました。故郷を追われたハルエさんは岐阜県の未開拓の地を開墾したり、酪農をやったりして生き延びたわけです。本当にたくましく生活されて、そのバイタリティーがすごいなと思いました。

性暴力に遭った事実を封じ込められていたという状況は、朝鮮半島でも同じです。男性本位の、慰められて安らぐという『慰安』の言葉も、いかがなものかと思います。

あの戦争が終わった後、さまざまな戦地で『慰安婦』とされた女性たちは、懐かしの故郷に帰りたくても帰れなかったんですね。 なぜかというと、そこにも偏見と差別があったからです。家父長制の中で、汚れた人間が帰ってくるという目で見られて、自分の家にも帰れなかった。

そういう偏見にさらされながらも、女性たちの中で初めて、佐藤ハルエさんや安江善子さんのように声を上げた方がいました。17歳で慰安婦とされた金学順さんという女性が、1991年に韓国で初めて自身の性被害について証言したんです。 自分の尊厳を取り戻そうとする意志、実際に自分が体験したことを語らなければという強い思いがあったと言います。金学順さんが証言したことによって、声をあげる女性たちが後に続きました。

黒川村の話に戻しますと、男性たちは後ろめたさからか、なんとか隠そうとしましたね。 接待の記録も残ってないわけですし。それに対して、佐藤ハルエさんと安江善子さんが初めて公に証言されるんですよね。長野県の阿智村に、『満蒙開拓平和記念館』があって、私も訪れたことがありますが、そこで語られました。2013年でしたね。

松原 公にされたのはそこなんですよね。

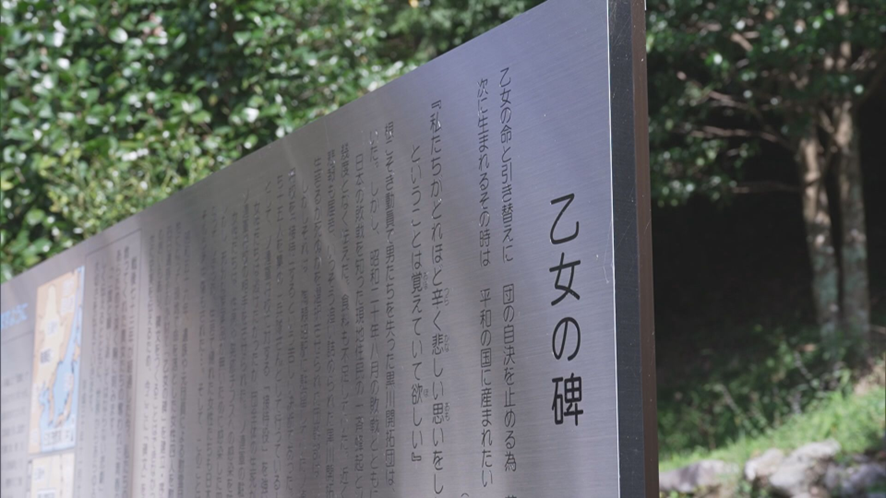

朴 その場なら語れるということでしたが、初めて当事者が声をあげたことは、すごく貴重な勇気だったと思います。ただ、その後も、そうした事実がなかなか広がってはいかなかったですよね。 乙女の碑が作られたのは何年ですか?

松原 乙女の碑は1982年に作られて、その後2018年に碑文ができるんです。

朴 乙女の碑だけって、何のための碑なんでしょうね。

松原 そうです。だから、乙女の碑があってもわからないわけですよ。 建てたはいいけれども。 でも、その両隣にある拓魂碑や訪中記念碑には碑文があるんですね。ですけど、乙女の碑の地蔵菩薩だけは一人佇んでいるという状況で何の説明文もなかったのです。でもその説明書きのない「乙女の碑」を見て気づく人がいるんですよ。 説明がなくて、『乙女』とある。女性にまつわることで、何か隠さなくてはいけないこと。それを見て気づいた人がいて、佐藤ハルエさんの元に足を運んで、初めて佐藤さんはこの事実を打ち明けるんですね。理解して分かってくれる人が現れた時に佐藤ハルエさんは話をしたのです。その時は社会には届きませんでした。しかし、満蒙開拓平和記念館という場所ができて、その場所があったからこそ、そこに来てくださる人たちは話を聞きたい、関心があるという人たちですよね。 そういう人たちの前で女性たちは話をしてるんですよね。

朴 そうですね。 それとはまた別に私の心に響いた言葉はたくさんありました。

安江善子さんは亡くなられますが、その息子さんはこう話されましたね。 満州満洲から帰ってからの母の悔しさ、そして黒川開拓団は日本の縮図だと。 全然、反省しないまま終わっているのが日本で、誰が悪かったのか、なぜそうなったのか、誰も戦争を総括しないし、マスコミも言わない。 被害だけが語られるが、自分は加害と被害の両面を伝えていきたいと。

そしてこうも付け加えました。母にとってはお詫びをしてくれたことで区切りがついたのではないかと。謝罪というか、そのお詫びというのは、何があったのか、その史実を明らかにすることです。 それが碑文ですよね。

そのために一生懸命力を尽くしたのが遺族会の会長さんである藤井宏之さんですね。 当時、藤井さんのお父さんが少女たちを呼び出す係をしていて、帰国してからも偏見に満ちた言葉を言ったかもしれないということも耳にするわけですね。藤井さんは戦後世代ですが、親たちのやったことを、この史実をしっかり受け止めて謝罪しようとしています。 何があったのか、碑文にかなり詳しく書かれてますよね。

真摯に歴史と向き合う姿勢

松原

そうですね。ここに希望があるなと思うのは、親の世代が犯してきたことに対して、自分たちのその責任を背負って、それを記録して、さらにそれに対して謝罪ができるんだということです。一つの事例として示してくれたなと思うんですよね。

朴さんの『私たちの近現代史 女性とマイノリティの100年』(集英社新書)を読ませていただきました。戦後80年、繰り返し繰り返し自分たちの過去を見つめる時に、声高に歴史修正が叫ばれたり、ヘイトや排外的な言説が広がっています。私が特に印象にあったのは、関東大震災の時の朝鮮人虐殺の話です。排外がヘイトクライムにまでつなが っていく。殺害につながっていく。

今回の参議院選挙では、排外的な主張を行う政党が躍進しました。こうした状況を見ると、今後いかに自分たちが真摯に歴史と向き合っていくかがとても大事です。黒川の人たちがすごいなと思うのは、この映画ができたら、今度は町の人たちみんなで見ようとやっているんですね。 当初は映画に協力して下さった方々や関係者に対して上映会をするつもりだったところを、遺族会会長の藤井宏之さんが黒川町の全戸にチラシで呼びかけました。その結果、なんと地元のホールがほぼ満席になる500名ほどが集まって観てくれました。黒川がある白川町は人口7000名ほどですから、その1割が足を運んでくれました。自分たちの歴史を反芻し、つないでいこうという姿勢ですよね。

朴 私もそういった姿勢に希望を感じました。

プロフィール

松原文枝(マツバラ フミエ)

テレビ朝日ビジネスプロデュース局イベント戦略担当部長。1992年政治部、経済部記者を経て、『ニュースステーション』『報道ステーション』ディレクター。2012年からチーフプロデューサー。15年に経済部長、19年から現職。「報道ステーション」特集「独ワイマール憲法の“教訓”」でギャラクシー賞テレビ部門大賞、「史実を刻む」などドキュメンタリーではアメリカ国際フィルム・ビデオ祭銀賞、放送人グランプリ優秀賞。2020年放送ウーマン賞。専修大学文学部ジャーナリズム学科特任教授。著書に『ハマのドン 横浜カジノ阻止をめぐる闘いの記録』(集英社新書)が ある。

朴慶南(パク キョンナム)

1950年、鳥取県生まれ。作家・エッセイスト。著書に『私たちの近現代史 女性とマイノリティの100年』(集英社新書)『クミヨ!』(未来社)『ポッカリ月が出ましたら』(三五館)『命さえ忘れなきゃ』(岩波書店)『やさしさという強さ』(毎日新聞社)『あなたが希望です』(新日本出版社)『私たちは幸せになるために生まれてきた』(毎日新聞社)など。

松原文枝×朴慶南

松原文枝×朴慶南

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

小島鉄平×塚原龍雲

小島鉄平×塚原龍雲