「自衛」の名のもとにガザの虐殺やイラン攻撃などで中東の秩序を破壊し続けるイスラエル。そのイスラエルを止めないG7。欧米がリードしてきた「法の支配」や「民主主義」が自壊する現在、日本の我々はどの道を行けばよいのか?

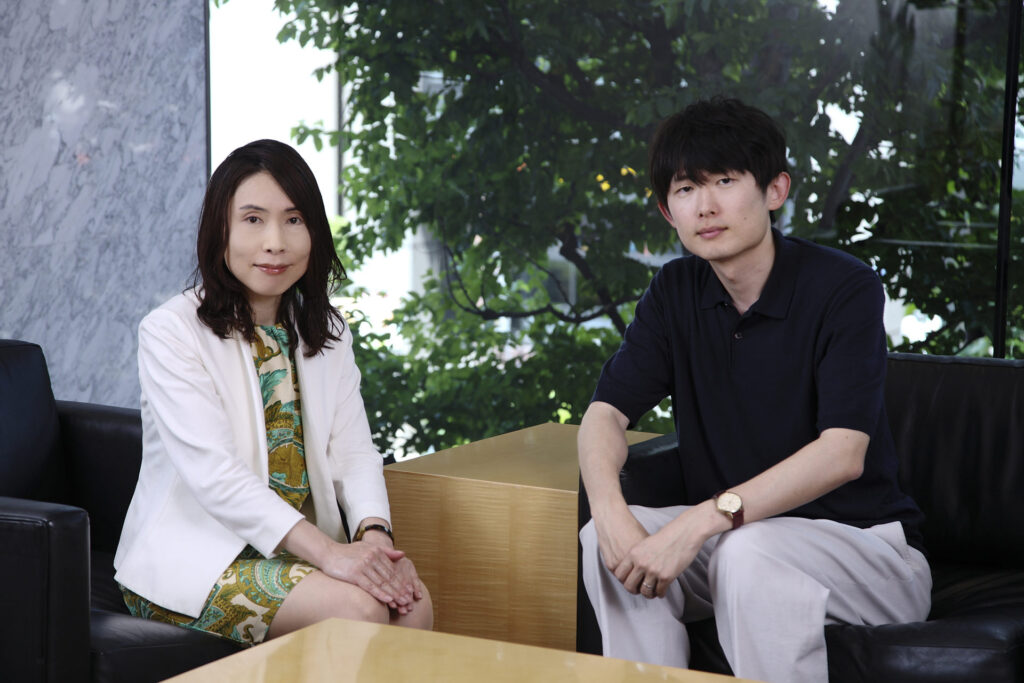

『テクノ専制とコモンへの道 民主主義の未来をひらく多元技術PLURALITYとは?』(集英社新書)の著者李舜志と、『Z世代のアメリカ』(NHK出版新書)の著者で、アメリカ政治研究者の三牧聖子が、今後の民主主義の可能性について語った。全3回の第1回。

構成=高山リョウ 撮影=内藤サトル

1 G7は死んだ?

李 「青春と読書」での書評をありがとうございました。僕の本や『PLURALITY 対立を創造に変える、協働テクノロジーと民主主義の未来』(サイボウズ式ブックス)という本は、AIとかSNSというテクノロジーに注目が行きがちなんですけども、三牧先生はそれだけではなく「民主主義の脱欧米化」というところに注目してくださいました。それは現在の世界の状況を考えるにあたって、実に時宜にかなった着眼点であると思います。

イスラエルによるイランへの攻撃に対して、イスラエルの元首相が現ネタニヤフ政権を批判したり、それにもかかわらず、ドイツの首相が「イスラエルは汚れ仕事をしてくれた」と発言したり。イスラエルが一方的にイランに勝利できるとわかった途端にアメリカが介入しようとして、その介入に関してもトランプ支持者の中で賛成・反対が分かれたり……。戦後秩序、すなわち「人道主義」とか「法の支配」というような理念を自分たちが体現していると誇ってきた欧米の秩序が、もはや信頼を失ってしまっている。現状において、三牧先生が書評で書かれていた「民主主義の脱欧米化」という問題がシリアスになってきていると思います。その点について、先生の御意見をお伺いしたいと思います。

その前提として、まずはSNSや生成AIというテクノロジーの話をしたいのですが、先生と竹田ダニエルさんとの共著『アメリカの未解決問題』(集英社新書)を読ませていただきまして、それによると、アメリカのZ世代って結構左派寄りというか、バーニー・サンダースの支持者が多かったりする。実際僕もコロンビア大学にいた頃は、まわりの学生はサンダース支持者が多くて、自分のノートPCにサンダースのステッカーを貼ったりしていたんですけど、同時にZ世代のトランプ支持者もそれなりの数がいました。

AIやSNSというテクノロジーは、アメリカをはじめとしてリベラルに対して有利に働くのか不利に働くのか? どうお考えでしょうか。

三牧 この対談をしている今日は6月20日ですよね。カナダで開催されていたG7サミットが数日前に終わったところですが、まさかトランプ大統領が途中で帰ってしまうとは……確かに1期目のときからトランプ大統領の多国間協調への嫌悪は明らかであり、2期目がスタートしてからの5か月間を見ても、トランプ大統領が、民主主義や「法の支配」を共有しているはずの日本やヨーロッパなどの同盟国より、中国やロシアといった権威主義的な大国、トランプ大統領が言うところの「カードを持っている国」とのディールを好むことは明らかでした。ですから、相当な紛糾とか、そもそも停滞が予想されたサミットではありましたが……。

しかし、問題はトランプ大統領だけにあるわけではありません。G7という枠組みそのものの欺瞞性も明らかになりました。

イスラエルはイランへの攻撃を「存亡の危機を打開するための先制攻撃」と位置付けましたが、国際法上、許されない「予防攻撃」と位置付けるべきだと思います。「先制攻撃」は、他国からの攻撃の脅威に直ちに直面している場合、これを阻止するために攻撃することで、これが国際法上の自衛権の範囲として認められるかは議論を呼ぶところです。しかし、「予防攻撃」は、他国が自国を攻撃する兆候もないのに、「将来的に脅威になりうる」として攻撃することです。これは国際法上、認められていません。

ところが、イスラエルによる攻撃の直後にカナダで開催されたG7サミットで、こうした法的な議論はまったくなかった。それどころか、トランプ大統領の意向が全面的に反映されたという共同声明は、イスラエルを批判することなく、イランの核開発の脅威をもっぱら強調し、イスラエルの安全保障上の懸念はもっともだとその軍事行動にお墨付きを与える内容のものでした。そして、「自衛権」という言葉で法的に擁護できないのは明らかだからでしょう、イスラエルには「自国を守る権利がある」と不可思議な表現が用いられていました。他方、イランにも当然自衛権があるはずですが、それへの言及はゼロ。結局、イスラエルによるイランの核施設攻撃に対する行動を容認して、イスラエルの自衛権だけを認める不均衡なものとなりました。

当初石破首相は6月13日の攻撃について厳しい言葉で批判していたのですが、こうした日本の立場もG7の共同声明にはまったく反映されませんでした。声明には、「双方に自制を求める」という言葉すら盛り込まれなかった。「法の支配」を理念として掲げてきたG7も、イスラエルのことになると完全にその声を潜めてしまう、その欺瞞が再び露わになりました。

私たちは、ガザにおける人道危機が極限化しても、イスラエルに武器を送り続け、批判することすら及び腰なG7を見てきました。そうした意味で今回のG7共同声明は、驚くべきものではないのですが、その上で、「知ってはいたけど、ここまであからさまに、無理筋なイスラエル擁護を通すのか!」という驚きを伴うものでした。「法の支配」という理念は、結局、欧米にとって都合の良い時だけ掲げられるものに過ぎない。ウクライナ戦争のように自分たちのフレームワークにはまりやすい問題に関しては、「法の支配」を掲げてロシアを批判するけれども、「法の支配」や「民主主義」を共有しているイスラエルが、そうした理念を踏みにじった行動を取っても、理念を掲げて批判することはしない。そして今回のイランも同様に、「西洋と敵対する国」への軍事行動の場合は、明らかに国際法に反していても批判すらしない。むしろ踏みにじっている側に法的な根拠とか道義的な根拠があるような主張をしています。

2 トランプはテクノロジーを使いこなす

三牧 今回のカナダG7サミットは、散々語られてきた「G7の終焉」を決定づけたものとして後世に記憶されることになるのではないでしょうか。アジア、アフリカ、ラテンアメリカ…非西洋諸国のプレゼンスが増してきて、BRICSも今、東南アジアの国々も加入して、拡大してきている。これまでもG20やBRICSに比べてG7のプレゼンスが下がっていると言われてきましたが、政治経済的には影響力を薄めているけど、やはり「価値」という次元ではまだG7が世界をリードする立場にあると想定されていた。

しかし今回、理念的な世界のリーダーを自認していたG7が、ここまで明白な国際法に違反したイスラエルによる攻撃を批判しないばかりか、イスラエルの行動の正当性を擁護した。道義的な意味での「欧米の終わり」を告げるG7サミットだったと思います。

既に、イスラエルとそれを幇助し続ける欧米の行動により、ガザでの虐殺が続く中で、「西洋の普遍主義は終わった」と語られてきましたが、今回のG7の共同声明は、問題となっている国がどこかで態度を変えるダブルスタンダードであるだけでなく、「ダブルスタンダードで何が悪い」と居直っている状況ですよね。こういう時代にあって、普遍的な理念を守ろうとする人たちは、欧米だけでなく、むしろその外に希望をつながなければならない状況です。民主主義の「脱欧米」の必要性に迫られている。むしろ、既に脱欧米が進みつつある現状があるのではないかと。こうした世界状況に、李先生のご著作は見事に応えるものです。

前置きが長くなりましたが、李先生のご質問の「アメリカ政治におけるテクノロジーの現状」について少しお話しします。

2期目のトランプ政権では、イーロン・マスクをはじめ、テック企業のビリオネアたちが富を権力に変えている危険な状況があります。その後マスクはトランプと仲違いし、現在は若干冷えた関係にありますが、法外な富さえあれば、国家の中枢まで近づけること、さらにそうして得た政治権力を生かして、さらに自分のビジネスをさらに拡大することができることを示した。権力とお金との露骨な結びつきが露わになっています。マスクは言論プラットフォームXをはじめ、テクノロジーを自分の強みにし、影響力と富を拡大しています。テクノロジーが人々のため、民主主義の道具には全くなっていない状況があります。

そしてZ世代においても、テクノロジーはリベラル陣営をむしろ弱めて分裂させるために機能しているのではないか、という李先生の疑問や懸念は私も共有するところです。2024年の大統領選でそれは露わになりました。私が『Z世代のアメリカ』を上梓したのは2023年でしたが、そこからまた状況は大きく変わった。

SNSと政治といえば、先駆者はバラク・オバマですよね。オバマも最初は政界のアウトサイダーとして、SNSを通じて、草の根的な民主主義で、予備選で民主党古参の議員に勝ち、本選でも勝ち、アメリカ初の黒人大統領となった。あの時はSNSを通じて、それまでは聞かれなかった市民の声も聞かれるようになり、市民の一人ひとりが政治に参加できるようになったと、みんなが夢を抱いたわけです。

その後にサンダース旋風が起きた。進歩的な未来を夢見る若者の圧倒的な支持を勝ち取った。民主党内の対抗馬だったクリントンやトランプに比しても、Z世代の支持でサンダースは圧倒的だった。最大の要因は、彼が掲げた「メディケア・フォー・オール(国民皆保険)」でしょう。国民皆保険制度のないアメリカで「公的医療保障を整備して、誰もが生きられる社会にしましょう」というサンダースの主張は、将来に不安を抱くZ世代にとって希望でした。アメリカが資本主義に走りすぎて、コモンを限界まで削ってきたことに危機感を覚えている若者たちにとって、サンダースが長年主張してきた社会主義的政策は新しい意味を帯びたのです。

2022年の中間選挙あたりまではそういった状況が続いていたのですが、今回の大統領選になってかなり様相が変わりました。Z世代のトランプ支持が強まった背景は、一言では語り尽くせませんが、大きな要因にメディア、テクノロジーがあったことは否定できない。トランプは、2020年大統領選挙ではTwitter(当時)、そして2024年の大統領選ではポッドキャストを使いこなした。新しい技術を使うのがうまいというのは否めないところです。トランプはジョー・ローガンやテオ・フォンら男性に人気のインフルエンサーのポッドキャストに出演し、驚異的なビュー数を稼ぎました。ジェンダーに関するトランプの明らかに不適切な発言は、フェミニズムが浸透し、女性の社会進出が進んできたことで周縁化されている若年男性の心に響くものでした。ターゲットを明確にZ世代男性に絞って、彼らが聞きたいようなことを、面白おかしく言ってのける。トランプはやはり、自分を戯画化するのがうまいので、メディアに乗ったときに映える。世間では、テレビの大統領選討論会が話題になっていましたが、若者はもはや見ていない。見るとしてもSNSで流れてくる切り抜き動画です。実はポッドキャストの方がはるかに視聴者が多く、影響力も甚大だった。

対する民主党側は、ポッドキャストもうまく活用できなかったし、分断を煽ることで勝とうとするトランプの戦略に対し、「どういうメッセージを発信して対抗するか」の方針が、最後までまとまらなかった。メディアの選択もトランプに負けていたし、メッセージの内容も進歩的な未来をうたうオバマ時代からアップデートされておらず、「何か民主党古いよね」という印象を与えてしまったところはあったと思います。

3 フェミニズムも戦争を肯定する

李 なるほど。たくさんの重要な論点を提起していただいたと思うんですけども、まず、ヨーロッパが価値を体現する存在として、長く世界に君臨してきたという件。おっしゃったように欧米では「西洋イコール人類」と考えている節があって、リベラルは「人権」とかのお題目は唱えるけれども、結局自分たちの利益になることしかやってこなかったのではないかと。

日本でも「欧米は進んでいる」とリベラルは言うけれど、でも実際は全然進んでいなくて、綺麗事を言っているだけでダブルスタンダードで開き直っている。そう思えてしまう今の状況は、まさに民主主義の危機だと思います。結局、お金を儲けたもの勝ちというか、法律を守るのではなく、システムの隙を突いて、ハックして、たくさん稼いだ奴が偉いんだみたいな。トランプもそうですし、マスクもそう。日本でもそういう人たちがSNSを中心に崇められています。

三牧 そうですね。

李 はい。たしかデヴィッド・グレーバーの『ブルシット・ジョブ クソどうでもいい仕事の理論』(岩波書店)に書いてあったと思うんですけど、アメリカの貧困層の人たちは、自分が教養を身につけることは想像できないけれども、億万長者になる想像はできるのだと。難しい古典を読んだり、外交に詳しくなったりする自分は想像できないけれど、ユーチューバーになって一発当てるといった夢は見ている。そっちのほうがリアリティを感じられるという傾向が、今の混沌とした世界情勢で増幅されている。そうなるとやはり、「法の支配や人権を遵守するべき」と主張しているリベラルは、肩身が狭くなっていくとは思います。

僕は『Z世代のアメリカ』で、「フェミニズムと戦争の関係」の話を非常に興味深く読みました。「アフガンの女性たちを解放する」という名目で、フェミニズムがむしろ戦争を促進することに利用されている。フェミニズムが反戦につながる場合と、戦争を肯定することにつながる場合がある。一体どういう条件で変わるのでしょうか?

三牧 フェミニズムについては巨大な学問的な積み上げがあり、私は専門家とはとてもいえませんが、アメリカの外交政策や戦争を研究してきた人間としては、「最も傷つきやすい弱い人たちを守る」ということ、「命を奪うのではなく守る」ということが、その思想の中核であってほしい。フェミニズムの大義である「女性の権利」が、戦争に利用されている状況は、大変矛盾した状況ですよね。

2023年10月7日にパレスチナ自治区ガザを拠点とするイスラム組織ハマスの攻撃があり、その後、イスラエルがガザで大規模な軍事行動を開始しました。現時点でハマス保健省が発表しているだけでも55,000人もの人々が亡くなっている。このイスラエルの軍事行動に関しても、アメリカの著名なフェミニストたちは沈黙し、さらには「10・7にハマスによるイスラエル女性の集団レイプがあった」と掲げて、ガザでのパレスチナ人虐殺を正当化している。10・7のレイプについてはハマス側は否定しており事実関係が争われていますが、もしそれが事実でも、ハマスによるレイプによって、女性や子どもの犠牲が7割を占めるともいわれるイスラエルの残虐な軍事行動を正当化することなどできないはずです。

「ガザの住人はみんなハマスだ」という発想で、ヨルダン川西岸も含めたパレスチナの住人の全てが攻撃の対象になっていますが、この虐殺に抗議したフェミニストたちは、欧米では「ハマスのシンパ」「テロリスト擁護」のレッテルを貼られて、口を封じられていました。

残念ながら、ガザ危機は欧米のフェミニストの多くが、普遍的に暴力に反対しているわけではなく、暴力にさらされているのが白人かどうか、欧米と近いかどうかで、暴力に反対するかどうか態度を変える「ホワイト・フェミニスト」であることを明らかにしました。2001年の9.11テロ後、アメリカがアフガニスタンに侵攻した時と本質的に変わっていない。アメリカは、「テロリストを匿っている」とアフガニスタンのタリバン政権を攻撃し、さらにタリバン政権が女性を抑圧していると批判して、自分たちは「女性を解放する戦争」をやっているのだと戦争を正当化していきました。女性の抑圧は重い問題ですが、だから戦争をしてよい理由にはならない。重大な論理のすり替えが行われました。

4 AIを支配する白人男性のバイアス

三牧 差別のない、あらゆる人の人権が保障された社会を実現するためのさまざまな運動が展開されてきましたが、そうした運動の鍵概念として、「インターセクショナリティ(交差性)」という言葉が近年、いよいよ重要になっています。人種、階級、ジェンダー、セクシャリティ、国籍、民族性、年齢などの多様な概念が、相互に交差しあって、差別や関係性を構築していると捉える概念です。

『PLURALITY』の著者オードリー・タンさんはノンバイナリーを自称されており、ご自身もまさに「インターセクショナリティ」を象徴する存在であり、また、ご自身の思想や活動でも、こうした発想をとても重視されていると感じています。今アメリカでは、トランプ政権の反DEI(反多様性)が猛威を奮い、富と権力を持ち、政治にも影響を与えるシリコンバレーの有力者たち――マスクやザッカーバーグ、ピーター・ティールらは皆白人男性で、「DEIは実力主義に反する」といったマッチョな世界観に突き動かされている。こうした価値観を持つ人々が生み出すテクノロジーは本当に万人に利益をもたらすものになるのか。テクノロジーは「みんなが使う」「みんなを利する」ことが想定されているのに、実際には「富裕な白人男性による富裕な白人男性のためのテクノロジー」になってきているのではないか。こうしたアメリカの現状に鑑みて、タンさんのように、民主主義を決して手放さない立場から、テクノロジーの可能性を探求している方は本当に稀有だと感じています。

アメリカでは、テクノロジーの旗手たちが、分断を乗り越えようとする存在ではなく、むしろ分断を煽り、それを深める存在になりつつある。端的な例がMetaのザッカーバーグです。彼はトランプが大統領選に勝利して以降、トランプに急速に接近し、発言も「トランプ化」しています。最も聴かれているポッドキャスト番組の1つ、ジョー・ローガンの番組に出演した際には、「今までの企業はDEIのような政策を掲げて、『去勢』されていた。これからは男性的で攻撃的な文化を入れていかなきゃいけない!」と力説していました。Xも、Twitter時代より明らかにマイノリティにとって安心できる言論空間ではなくなった。とりわけマイノリティにとっては、使っているだけでヘイトにさらされる状況になっています。

反DEIという錦の御旗でどんどん同質性を高めていく欧米のテクノロジー業界とは対照的に、タンさん的な「非欧米のデジタル技術」というものがあるのではないか。多様性やインターセクショナリティといった観点からも、タンさん、E・グレン・ワイルさんの御提言は重要だと思うのですが、李先生のお考えはいかがでしょうか。

李 おっしゃるとおり、シリコンバレーのすごく偏った、白人か、わずかなアジア人男性しかいない状況は、問題ではないかと指摘されています。「AIが世界を支配する」みたいなSFチックなことを言っているのも大体白人男性です。そして現在進行形で目の前にある問題としては、やはり「AIのバイアス」です。要は、AIを作っている人たちがごく一部の白人とアジア人の男性なので、それ以外のアイデンティティーとか出自を持っている人たちにかなり不利になるように作られているのです。そして喫緊の問題は放置して、未来に起こるかどうかわからない「宇宙への進出」などのトピックに議論が集中している。やはりそれはシリコンバレーが、SF好きのナードな男性ばかりで占められているという事情が、かなり影響していると思います。

5 今こそ分断に橋を架ける技術を

李 今回、僕は本の中で多様性が失敗する話も一応書いていまして、たとえば白人、アフリカ系の人、アジア系の人、男性、女性、LGBTQと、いろいろな人たちを同じ空間に集めて、「じゃ、働いて」と言ってもうまくいかないんですよ。やはり「どういうふうに協力し合えるか」ということがすごく大事で。

先ほどのフェミニズムの話でいうと、「フェミニズムとは西洋のもの」というイメージがどうしてもあって、「男女平等」というのも結局西洋的な価値観の押しつけではないのか?というように批判されがちだと思います。ですが、ハーバード大学のダニエル・アレンが述べているように、上から理念を押しつけるのではなく、いろいろなコミュニティーが交差していくことでボトムアップ的に、「男女平等」のような理念が生まれていくことが理想だと思うのです。

アメリカによるアフガン侵攻でも、「ムスリムの女性たちを解放する」というメッセージと施策は、たしかにごく一部の都会に住んでいる先進的な女性たちを解放はしたけれども、大半は農村部の……。

三牧 はい、農村部の女性はアフガニスタン女性の7割を占めています。

李 彼女たちの多くはアメリカの攻撃で夫を失って、解放されるどころか、より苦しい状況に置かれている。「フェミニズムとは何か」って、僕もはっきりとは言えないんですけど、少なくともいろいろな立場の女性たちが連帯できるものだと思うんです。ニューヨークに住んでいる都会の女性も、アフガニスタンや中東で差別に苦しんでいる女性も、フェミニズムでつながれるという、本来だったらそういう思想だったり政治だったりであるべきなのが、現実にはむしろ分断に使われてしまっている……。

三牧 本当にそうですね。

李 オードリー・タンさんとE・グレン・ワイルさんたちは、『PLURALITY』の中で、いかにその分断に橋を架けるかの提案をしています。でも、分断がいけないからといって、ひとつになろうとも言っていない。いろいろなコミュニティーが分断ではない形で、ゆるやかに連帯して協力していくことを、どう実現すべきかというふうに考えて、AIとかSNSといったテクノロジーを設計していく。それがPlurality(プルラリティ)なのだと思います。(続く)

プロフィール

(みまき せいこ)

同志社大学大学院教授。1981年生まれ。専門は米国政治外交史。著書に『Z世代のアメリカ』(NHK出版新書)、『戦争違法化運動の時代 「危機の20年」のアメリカ国際関係思想』(名古屋大学出版会)、共著に『私たちが声を上げるとき』『自壊する欧米』『アメリカの未解決問題』(集英社新書)等がある。

(リ スンジ)

法政大学社会学部准教授。1990年、神戸市生まれ。東京大学大学院教育学研究科博士課程修了。博士(教育学)。日本学術振興会特別研究員、コロンビア大学客員研究員などを経て現職。著作に『ベルナール・スティグレールの哲学 人新世の技術論』(法政大学出版局)。

三牧聖子×李舜志

三牧聖子×李舜志

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり