生徒だけじゃない。教員だって学校に行きたくない!

本の第5章『教育現場における「構想」と「実行」の分離』の中に「そして職人が消えていった」という箇所があります。そこでは、法隆寺最後の宮大工棟梁と呼ばれた、故西岡常一さんについて記しています。西岡さんの話によると、かつての宮大工棟梁たちは木を買わずに山を買っていたといいます。どういうことでしょうか。同じ檜でも、育つ斜面によって陽の当たり方や風の当たり方が違うので、一本一本の育ち方も当然異なってくる。木は、日光を浴びようと枝を伸ばし、風に負けないようにと幹を捻って身を守る。だから、癖はなにも悪いものではなく、生命力の表れだということを宮大工の棟梁は知っていた。山を歩いて見て回り、木が育った環境を見ることでそれぞれの癖と強さを見極める。「こいつとあいつを組み合わせて、この木は柱、この木は壁……。」そうやってすべてのシミュレーションがハマった時に、「この山買います」と決めていたのです。

でも、それが今は困った時代になったと言うんです。なぜなら、設計書ありきだから。今では、その設計書に従って、製材所から取り寄せた癖の削ぎ落とされた木を、木の癖を見抜けない大工が組み立てている。デザインありきで、長持ちはしないが早く安く使いやすい木を組み立てることと、木々の癖を見抜いて、癖と癖とを組み合わせることでものすごい強さを発揮する唯一無二の建物を創造することの間には、世界観の違いがありますよね。大事なのは、教育現場でも同じように、職人的な先生たちが淘汰されて、今では絶滅危惧種になっているということです。

斎藤幸平さんの『人新世の「資本論」』(集英社新書)という本で、「構想と実行の分離」というマルクスの概念が紹介されています。職人が消えていった背景には、資本主義の発展に不可欠であった大量生産があった。資本は一つの物を生産する過程における「構想」を職人から取り上げ、各工程を分析、細分化することで、一連の統一した流れだった工程を単純作業の集合体へと変えることで大量生産を可能にした。何をどのようにつくるのかという「構想」は資本に独占され、現場はただひたすら決められた作業を「実行」するだけになった、というわけです。

この概念とは、じつは15年前、私が大学院生時代に読んだマイケル・アップルというアメリカを代表する教育社会学者の論文の中でも出会っていたのですが、当時は全然ピンと来なかったんです。でも、今になってその概念が自分のフィルターに引っかかってきた。理由は、ギガスクール構想です。生徒たちが1人1台タブレットを与えられている今、操作さえ覚えれば教員じゃなくても誰でも単純に授業を展開できる便利なツールが、ものすごい勢いで教室に流れ込んできているのです。

一見便利な教育イノベーションに見えても、じつは教員からスキルを奪って使い捨て労働者へ変えていく。多忙化に追われる教員はイノベーションや専門家に依存するようになり、少しでも楽になろうとする。でも、そうすることで、教員が長年継承してきた大事なスキルがひとつまたひとつと奪われていくのです。これを教員の「脱技能化」、英語では“deskilling”といいます。

さきほど紹介した論文を書いたアップルたちは、「構想と実行の分離」にはふたつの弊害がある、と言っています。ひとつは多忙化。「構想」が奪われることで現場はラクになるのではなく、逆に忙しくなるというんです。昔なら、たとえば職人はどんな壁を作ろうかというところから考えていたわけですが、その部分が奪われて作業工程が分断され、単純作業に変えられてしまうと、自分のペースでできなくなります。決められた作業をひたすら実行するだけで精一杯になり、バーンアウトを起こすのです。

もうひとつは、「労働からの疎外」です。アメリカでは1980年代から教育現場における「構想と実行の分離」が始まり、学校の「塾化」が進み、結果が出ない公立学校はどんどん潰され、民間企業が学校業務を委託される、という状況が起こってきました。では公立学校は何をするのかというと、もうテスト対策しかやらないわけです。結果を出さなければ潰されてしまうし、教員も自分の仕事が奪われるかもしれないから。

そんな中で、いろんな抵抗運動が起こりはじめます。その一つに、ベテラン教師たちによる一斉早期退職の動きがありました。興味深いのは、ただ辞めるだけではなく、なぜ早期退職するのかという理由を様々な形で公開したのです。教室に残していく生徒たちへのビデオメッセージをYouTubeに上げる教師もいれば、ブログに抗議のメッセージを残して辞める教師もいました。そして、ひとりの教師は、教育長に宛てた辞職届を公開書簡としてネットに上げたのです。その手紙の最後に彼はこう書きました。「この手紙を書いていて一つ気づいたことがある。それは、私が教職を去るのではなく、教師というしごとが私を去っていったんだ」、と。これこそが、「労働からの疎外」です。

国が進める教員の働き方改革を見ると、やっているのは多忙化の解消だけです。労働からの疎外に関してはまったく手をつけていません。しかし、「何のために教員になったんだっけ……?」「こんなことをやりたくて教員になったんじゃない」と感じ、疲弊している人もかなり多いと思います。一つ言えるのは、「構想」と「実行」が分離された中での多忙化の解消は、本質的な問題の解決にならないどころか、逆に危険だということです。ただでさえ「実行」ばかりになっているのに、その中で多忙化の解消に努めるということは、生徒が楽しみにしていた学校行事とか、生徒の成長につながる教育活動など、かろうじてまだ教育現場に残っている「構想」の完全な放棄につながるのではないでしょうか。

『人新世の「資本論」』の斎藤幸平さんは、別の書籍(『100分de名著 カール・マルクス「資本論」』)でこんなことを言っています。「ヘトヘトになるまでつまらない仕事をして、帰宅すると狭いアパートでコンビニ弁当をアルコールで流し込み、YouTubeやTwitterばかりを見ているような生活はおかしいんじゃないか」「労働はもっと魅力的で、人生はもっと豊かであるべきではないのか」というマルクスの問いは、現代にもあてはまるのではないか、という主旨のことを書いています。

教員の労働も、もっと豊かだったのではないでしょうか。今の教員は月曜日を楽しみにしているでしょうか。早く生徒たちに会いたいと感じているでしょうか。それこそが目指すべき働き方改革の指針なのではないか、と思います。

ここでまた、質問や感想などがあればお受けしたいと思います。

――プレーパークという子どもの遊び場を運営しています。始めたきっかけは、不登校の子たちが増えているなかで、地方ではフリースクールの利用も難しいため、不登校の子どもが自由に遊べて、親同士も繋がりができて不安感を解消できるものを立ち上げてみました。アメリカはいろんな面で日本の先に行っているというお話ですが、学校と関わりつつ子どもたちと一緒にできるフリースクール的な事例がアメリカや海外などにあれば教えていただきたいなと思います。

鈴木 ありがとうございます。今日は保護者の方々もたくさんお越しですが、学校に行きたくないのは子供だけじゃなくて教員も一緒だということを、ぜひ知っていただきたいと思います。これだけ多くの教員が精神疾患を煩い、学校に行けないんだから、学校に行きたくないと思う子供たちは、まともなんです。だから、不登校の子を抱えている親御さんと「今の教育現場おかしいよね」「これ、子供たちのためになってないよね」という先生たちが手をつなげないはずがないと思います。

僕の恩師であるアメリカの教育学者マキシン・グリーンは、自由のあり方についてふたつの区別をしています。ひとつはブレイクフリー。何かから逃れる、という意味で、消極的な自由です。もうひとつはブレイクスルー。これは何かを突き破る、 状況を打破して新しい空間を作る、ということです。いま求められているのは、たぶんブレイクスルーなんじゃないかと思います。学校に行けない子供の受け皿を作ることは、もちろん大事です。でも、それはある意味で対症療法的なものではないでしょうか。本来は「今の学校はおかしいよ。それをどうにかしようぜ」ということなんじゃないのか、と思うんですね。

その例で言うなら、アメリカのシカゴです。シカゴは学校がひどい状態で、先生たちが「今の現場、おかしくない? 社会のことについてもっと勉強しようよ」と8人で読書サークルを作って勉強し始めたんです。そのときに読んだのが、カナダ人ジャーナリストのナオミ・クラインの『ショック・ドクトリン』(日本語版は岩波現代文庫より刊行)だったんです。それを読んで、「ここで書かれていることって、私たちの周りでいま起こっていることと似ている」「学校統廃合って、教育政策じゃなくて都市計画なんだ」と点と点が線で結びつくことになって声を上げ始めました。教員たちが子どもたちのために戦う姿を見て、親たちも仲間になり、それがうねりとなって2012年に教員ストが起こったんです。教員たちが子どもたちの教育的正義のために声を上げ、それを保護者や子どもたち自身が支え、やがて他の業界でも「自分たちの産業で起こっていることと同じだ」と飛び火して、看護師や消防士が一緒になって戦ったんですね。そんな風に、教員が子どもたちのために声を上げて、それが社会を変えていったという成功例があります。

プロフィール

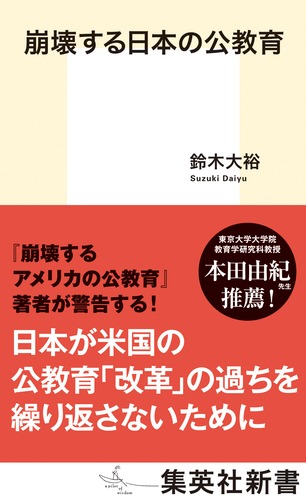

教育研究者。1973年神奈川県生まれ。16歳で米ニューハンプシャー州の全寮制高校に留学。そこでの教育に衝撃を受け、日本の教育改革を志す。97年コールゲート大学教育学部卒(成績優秀者)、99年スタンフォード大学教育大学院修了(教育学修士)。その後日本に帰国し、2002~08年、千葉市の公立中学校で英語教諭として勤務。08年に再び米国に渡り、フルブライト奨学生としてコロンビア大学大学院博士課程に入学。2016年より、高知県土佐郡土佐町に移住。現在、土佐町議会議員を務める。主著は『崩壊するアメリカの公教育:日本への警告』(岩波書店)。

鈴木大裕

鈴木大裕

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり