教育とは人生の準備ではなく、人生そのもの

では、最後の部分に行きたいと思います。本の最後の章では、『「遊び」のないところから新しい世界は生まれない』ということを書いています。いまのプレーパークから、まさにいい流れですね。

今日の社会に欠けているのは「遊び」なんじゃないか、と思います。この「遊び」は、ただ単にプレーするということに限らず、いろんな意味があります。たとえば車のハンドルでも遊びがなければうまく回らないですよね。さっきの宮大工の例でも、法隆寺の柱は地面に刺さっているわけではないそうです。地面に刺さっていると根元から腐ってしまうから、礎石という石の上に立っているんですって。西岡常一さんの話では、飛鳥時代には石をきれいに製材する技術がすでにあったそうです。でも、あえて自然な石を使っている。なぜかといえば、地震ですよ。同じ形できれいに製材された石の上に立っていると、地震で柱が同じように揺れる。すると、揺れは建物の上に行くほど大きくなって上部が崩れてしまう、というんですね。でも、ひとつひとつ重心の違う礎石の上に立っているから1本1本の揺れかたが違う。つまり、揺れにも「遊び」が生まれることによって建物が守られるという話でした。

同様に、作家の小野正嗣は、機械が安全に作動するために接合部に残されたゆとりや隙間を「遊び」と呼ぶことに注目し、「人間の遊びもまた、人間が人間らしく生きるための安全装置」なのだと言います(「講演 読む・書く・遊ぶ」『すばる』2015年10月号)。その意味では、勉強するという営みそのものも、本来は人生の大切な安全装置なのではないでしょうか。世界には様々な研究をする人がいますが、なぜそんなことを研究しようと思ったのかと聞かれれば、突き詰めれば、「興味をもったから」なのでしょう。人は、知りたいと思うから物事を調べ、本を読み、自分の物語を書いてきたのです。

アメリカを代表する教育哲学者のジョン・デューイは、「教育とは人生の準備ではなく、人生そのもの」と言っています。役に立つとか立たないという問題じゃない、学ぶことそのものに価値がある、ということです。

しかし、日本の教育を振り返れば、中学校の勉強は高校受験のため、高校の勉強は大学受験のため、大学の勉強は就職のため……と人生における次のステップの準備に成り下がっているんですよね。

2018年に100歳で亡くなった、大田堯という僕が好きな教育学者がいます。彼は「雇用を目指す教育と就業を目指す教育は、天と地ほどの差がある」と言っています。雇用を目指す教育とは、簡単に言えば職場体験のようなイメージです。「地域ではこれだけの企業が受け入れてくれる。あなたはどこにする?」というふうに、地域経済に子供を当てはめるやり方。就業を目指す教育は「きみは何を糧に人生を切り拓いていく? 何をやりたい?」と、子供を出発点にする教育です。

大人たちがつくってきたこの競争的な格差社会を「是」として子どもたちを適応させるのか、それとも「非」として子ども達にしか創れない新しい社会の実現を彼らの教育に託すのか…。私たちはいま、そんな分岐点に立っているのではないでしょうか。

――鈴木さんの本の中で、たしか哲学者の言葉の引用で「世の中で一番能力のある人が教員になり、それ以外の人は他の職を選ばなければいけない」というくだりがありましたよね。この言葉を聞くと教員の人たちもモチベーションが上がると思うんですが、あれはどういうふうに解釈すればいいのかを教えていただきたいと思います。

鈴木 じつはその言葉も今日は取り上げたかったんですが、絶対に時間をオーバーすると思って控えていました。哲学者ではなく、リー・アイアコッカという経営者の言葉です。1970年代に倒産危機に陥った自動車メーカーのクライスラーを立て直した、伝説の経営者です。彼は、真に理性的な社会では最も優秀な人間が教員になり、それ以外の人たちは他の仕事で我慢するしかない、と言っています。

何が理性的な社会なのか、ということを突き詰めていけば、そうなると思います。だって、この国の未来を誰に託すのか、子どもたちにどんなふうに育ってほしいのか、と考えると、子どもたちの将来以外に大事なものは何もないし、そこにベストな人材をあてるのはまさにその通りじゃないかと思います。

僕が学校に望むものは、ふたつ。贅沢を言えばみっつあります。

ひとつめは、学ぶ喜びを分かち合ってほしい。もうひとつは、学び方を子どもたちに教えてほしい。さらに贅沢を言えば、生きる喜びを一緒に分かち合ってほしい。そのみっつがあれば、それ以上のことは求めません。

学び方を教え、学ぶことって楽しいよ、生きることって楽しいよと導いていく。それだけで十分なんです。

だから、学ぶ喜びを知っている人や学びの価値をわかっている人に、もっと教員になってもらいたい。願わくば、先生たちが学び続けられる環境も整ってほしい。翌日の授業の準備時間も取れないなんておかしいですよ。何年経っても忘れない思い出って、あるじゃないですか。それこそが子どもたちには大事なのであって、そのためにやりたいことをやれるのであれば、たとえ放課後に残ったり週末に動いたりしても、我々教員はけっして文句を言いませんよ。そう思います。本日はありがとうございました。

構成/西村章 撮影/新書編集部

プロフィール

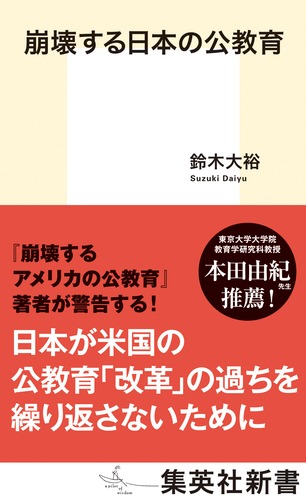

教育研究者。1973年神奈川県生まれ。16歳で米ニューハンプシャー州の全寮制高校に留学。そこでの教育に衝撃を受け、日本の教育改革を志す。97年コールゲート大学教育学部卒(成績優秀者)、99年スタンフォード大学教育大学院修了(教育学修士)。その後日本に帰国し、2002~08年、千葉市の公立中学校で英語教諭として勤務。08年に再び米国に渡り、フルブライト奨学生としてコロンビア大学大学院博士課程に入学。2016年より、高知県土佐郡土佐町に移住。現在、土佐町議会議員を務める。主著は『崩壊するアメリカの公教育:日本への警告』(岩波書店)。

鈴木大裕

鈴木大裕

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり