プラグマティズムへの影響

朱 それでは、会場からの質問にも、少しお答えしていきましょうか。

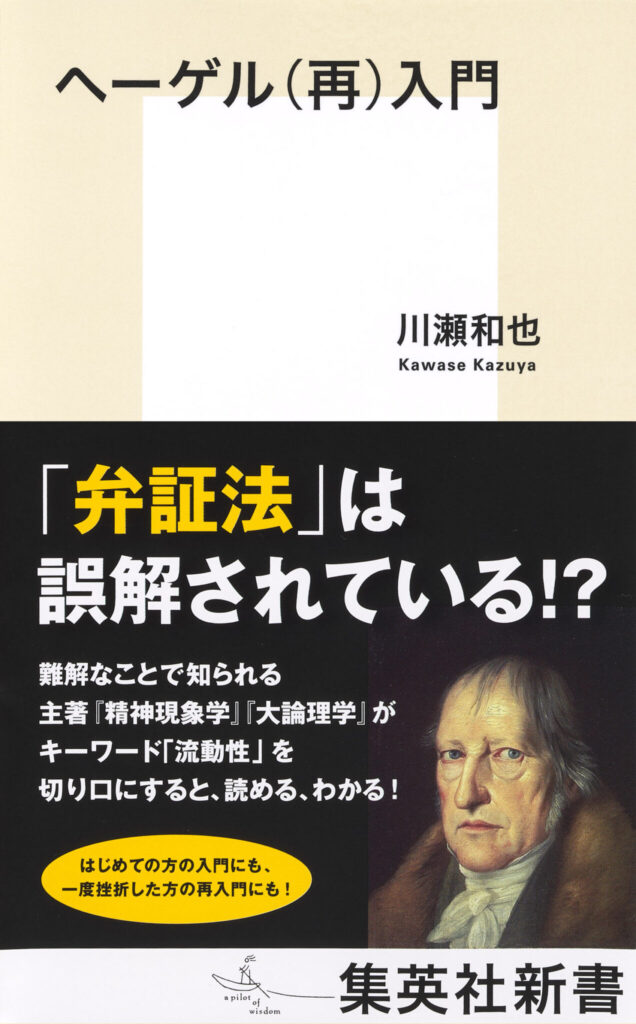

Q 今回、川瀬さんの『ヘーゲル(再)入門』を読んでみて、ジョン・デューイもヘーゲルから強い影響を受けていることに気づきました。結構、アメリカ哲学の中でも、ドイツの哲学者であるヘーゲルが受容されているのだな、というのが新鮮で。川瀬さんから見て、アメリカ哲学内のヘーゲル受容というのは、どのように思われますか?

川瀬 ヘーゲルから影響を受けているアメリカ哲学というと、古典的プラグマティズムになりますよね。パース、ジェームズ、デューイの3人が、その古典的プラグマティズムの代表格になるかと思います。彼らが、大体19世紀の終わりから、20世紀の前半ぐらいまで活躍をしたわけです。

そうすると、その頃の哲学界というと、ヘーゲルというのは全世界的に流行っていたわけですね。ご質問だとアメリカ哲学の枠内ということになるかと思いますが、イギリスも含めてヨーロッパでも、20世紀の頭ぐらいまで、ヘーゲル哲学というのは、非常に強い影響力を持っていました。

ウィリアム・ジェームズは、デューイの少し前の世代の哲学者です。このジェームズは著書の中ですごくヘーゲルを批判しているのですが、ジェームズの議論自体は、結構ヘーゲルっぽいところがあります。日本の哲学者として有名な西田幾多郎は、その著書である『善の研究』の中で、「純粋経験」という話を展開しているのですが、その元ネタがジェームズなんですね。でも、西田の議論にはヘーゲルっぽいところもある。

現代の哲学研究は細分化されていて、こうした西田のようなことは起こりにくいです。でも、20世紀の前半くらいまでの世界の哲学界というのは、そうではなかった。英米圏の哲学でも、ヨーロッパの哲学でも、はたまた西田のようなアジア圏の哲学者まで、相互作用しあっていた。そういう時代の雰囲気というのは、もう少し意識した上で、ヘーゲルなりプラグマティズムなりの研究をしたほうがいいのかなぁ、という気はしています。

「黄昏」の時代を生きる

朱 この対談もそろそろお時間ということで。最後にちょっと言い残してしまったこととして、私はヘーゲルって、コピーライターとしても天才的だな、と思うところがあります。キャッチコピーがこれだけ歴史に残る哲学者も、なかなかいない。

私がヘーゲルの言葉で一番好きなのは、やはり「ミネルヴァの梟は、黄昏に飛び立つ」ですね。ミネルヴァというのは知恵を司る女神で、ミネルヴァが従えている梟も、知恵の象徴とされる動物です。これはつまり、すべてを見渡せるような知恵の梟は黄昏、言い換えるなら一日の終わり頃になって、初めて飛び立つと。ですから、物事というのは、終わりが見えてきて、あるいは終わってしまってから、はじめて事後的に理解できる、ということですよね。

これを言っているヘーゲルは、フランス革命という大きな歴史的イベントが終わって、20年くらいたった時代に生きている。だから、そうした歴史的イベントというのは、ある程度時間がたってからしか、考察できないということです。

今、ここで川瀬さんと二人で話していても感じるのですが、私たちはすごい、時代の転換点にいるのではないか。ロシアによるウクライナ侵略戦争やトランプ大統領の誕生など、それこそ十何年か前には想像もできなかったことが、毎日のように起こっている。こうした時代の転換点を「黄昏」と捉えるのならば、今こそ、ヘーゲルを読み直すということの意義があるのではないかな、と個人的には思いましたね。

川瀬 今日のイベントのタイトルが「なぜいま哲学書を読むのか?」ということでしたので、最後にその点について少し捕捉ができればと思います。

私や朱さんはアカデミズムの内部の人間です。ですから、私たちにとっては、哲学書を読むということは、「仕事」です。私たちのように、業務として哲学書を読んでいる人間と、この会場にいる参加者の皆さんとでは、当然哲学書の読み方が違ってくるわけです。ここに参加されている皆さんは、ご自分のお仕事を持ちながら、あくまで「楽しみ」として哲学書を読んでいるわけですよね。

ヘーゲルは難しい、全然分からない、といっても、私たちプロは、つまらなくても読まなくてはならないわけです。ここが、アマチュアとプロの一番違うところですよね。ですから、趣味で哲学をされている皆さんは、自分が「面白くないな」と感じた本を、無理して読まなくてもいいんじゃないかと思います。

それよりも、自分が「面白いな」と思える範囲で、面白い哲学書をどんどん読んでいけばいい。趣味として哲学書を読む人が存在するということ自体、日本の、ひいては人類全体の学問というものを支える力になります。ですから、私から皆さんに、最後にメッセージとして一言述べるなら、「自分が楽しいと思える本を、どんどん読んでください」ということになるのではないかと思います。

朱 まさに川瀬さんの『ヘーゲル(再)入門』は、「ヘーゲルの難しさをエンタメにする」という難問に成功している稀有な本だと思いますので、未読の方は、ぜひお読みになっていただけたらと思います。今日は長いお時間、ありがとうございました。

撮影/李信恵

構成/星飛雄馬

プロフィール

川瀬和也 (かわせ・かずや)

横浜市立大学国際教養学部准教授。1986年宮崎県生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得満期退学、博士(文学)。宮崎公立大学人文学部准教授などを経て、2024年より現職。専門はヘーゲル哲学、特に論理学。英語圏のヘーゲル研究の成果を取り入れ、ヘーゲル哲学が持つ現代的意義を明らかにすることを目指している。日本ヘーゲル学会理事。著書に『全体論と一元論』『ヘーゲル哲学に学ぶ 考え抜く力』『ヘーゲル(再)入門』がある。

朱 喜哲(ちゅ・ひちょる)

大阪大学社会技術共創研究センター招へい准教授。1985年大阪市生まれ。大阪大学大学院文学研究科博士課程修了。博士(文学)。専門はプラグマティズム言語哲学とその思想史。また研究活動と並行して、企業においてさまざまな行動データを活用したビジネス開発に従事し、ビジネスと哲学・倫理学・社会科学分野の架橋や共同研究の推進にも携わっている。著著に『〈公正(フェアネス)〉を乗りこなす』『人類の会話のための哲学』『100分de名著 ローティ』『偶然性・アイロニー・連帯』などがある。

川瀬和也×朱喜哲

川瀬和也×朱喜哲

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり