『風立ちぬ』に受けた衝撃

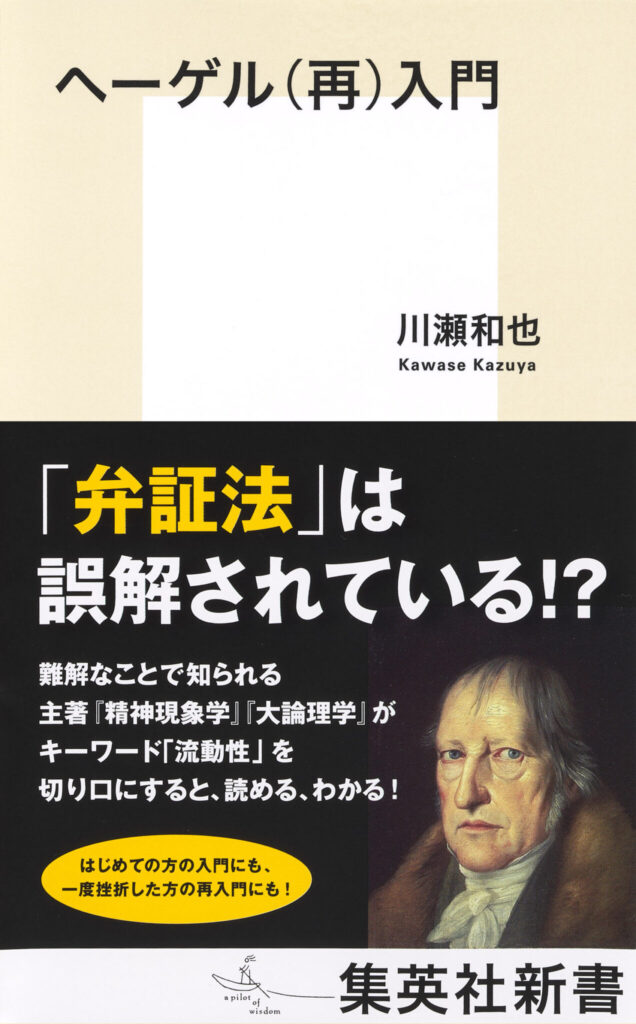

朱 ちゃんとヘーゲルの著書を読めば、通俗的なヘーゲル像に陥る心配はないということですね。とはいえ、やはり「ヘーゲルの文章は難解だ」というのが今回の『ヘーゲル(再)入門』が挑もうとする課題でした。

難解なヘーゲルの著書ですが、川瀬さんの『ヘーゲル(再)入門』を読めば、かなりの程度まで理解できるようになる。少なくとも何が難しいのかがわかるようになる。これは凄いことなのですが、実際、これほど分かりやすい解説書を書くというのは、非常に労力もかかり、大変だったと思います。

アカデミズムの外部にいらっしゃる方にはイメージしにくいかと思うのですが、実は、哲学の研究者のキャリアということを考えると、一般向けの入門書や解説書、特に新書を書くことは、業績としてそこまで評価されにくいのです。

それよりはむしろ、議論の最前線に関するような内容の、英語の査読論文を書くことが、わかりやすく研究者の評価を高めます。ですから、入門書の執筆だけではなく、海外の文献の翻訳なども、その苦労のわりに報われるかというと難しいところがあるのです。

もっとも最近はそうした風潮にも批判があって、一般書や翻訳書の出版も評価していこうという声はあります。それでもやはり、今でもとりわけ新書は、研究者としてすでに地位を確立した大御所が書くもの、というイメージもないではありません。

そうした状況の中で、若い世代でもあり、現在の日本におけるヘーゲル研究のトップランナーである川瀬さんが、新書を2冊も書かれた。そのモチベーションには、一体どのようなものがあったのでしょうか?

川瀬 私が大学院生の頃、両親に少なくないお金を出してもらい、それでも足りない部分は国から奨学金などを貰って研究をしていることに、罪悪感のような気持ちがあったのですね。そんな頃、たまたま上映されていた、宮崎駿監督の『風立ちぬ』という映画を観ました。

その映画は、主人公の堀越二郎という人間が、軍の資金を使いながら、自分が欲望する美しい飛行機を、ただひたすら作り続けるという話です。もちろん、軍には独自の思惑があって、堀越に資金を提供しているわけですが。

その映画を観終わったあと、私はトイレで一時間以上、号泣してしまいました。自分がやっていることも、堀越と同じだな、と思った。もちろん、私だって、哲学が世の中に対して、まったく役に立たないとは思いませんよ。ですが、本音を言えば、究極的には自分がただ知りたいことを追求するためだけに、やっているという部分がある。そうした行為に対して、親のお金や、国民の税金を浪費していいのだろうかという懐疑が、胸によぎったのです。

そうした思いを払拭するためには、やはり自分が学んだことを社会に還元したい。そうした思いもあって、『ヘーゲル哲学に学ぶ考え抜く力』と『ヘーゲル(再)入門』という2冊の新書を、一般向けに書いたということはあります。

化学と歴史が大好きだった高校時代

川瀬 それともう一点、これは新書を書くということには直接つながらないのですが、私がヘーゲルを研究しているモチベーションの原点について、お話しできればと思います。

私はどうも、学生時代の頃から、「一見つながらなさそうなものが、つながる」というのが、すごく好きでした。組み合わさって変わっていくとか、そういうこと自体が、結構面白いなっていう風に、子どもの頃からずっと思っていたのです。

高校時代、私は世界史と、化学が好きでした。元々私、大学は理系で入学しているんです。大学に入ってから、専攻を理系から哲学科に変えたんですね。その後、哲学を学び始めてから、世界史と化学の共通点を考えてみました。

世界史と化学の共通点として、一つには、この世界はどうやってこういうふうになっていったのかということを考えているところがある。そしてもう一つ、世界史と化学の双方に、色々なユニットの組み合わせで、全体がダイナミックに変わっていくところが見られるというのがあると思います。今思えば、これらはどちらも、ヘーゲルが考えていたことにもつながるように感じています。

朱 それは本書のキーワード「流動性」というよりは、「生成変化」を想起させますね。

川瀬 そうですね。その二つの概念も、実は似たもの同士だと思います。

朱 すごい話を聞きました。このやりとりだけでも、今日ここで川瀬さんと対話ができてよかったなと。とくに前半の『風立ちぬ』という映画を観て、一時間以上号泣してしまったというお話を聞いて、川瀬さんの持つパブリックマインドといいますか、公共のために奉仕するというモチベーションが、理解できたような気がしました。

このパブリックマインドというものが、川瀬和也さんという哲学者の持つ、熱いところだな、と私は思っています。『ヘーゲル(再)入門』も、ヘーゲルの解説書ではあるのだけれど、そうした川瀬さんを駆動する、熱さみたいなものを感じながら読んでいただけると、より一層面白いのではないかと思います。

川瀬さんと化学のつながりについては納得がいきましたが、世界史もお好きだったと。ヘーゲル自身もまた、歴史に対しては並々ならぬ関心を持ち続けた哲学者ですよね。川瀬さんは、ヘーゲルの歴史観については、どう思われますか?

ヘーゲルの歴史観

川瀬 ヘーゲルが歴史に注目していたことは、間違いないですよね。ただ、歴史に注目したら、普通は「すべては偶然であり、必然的な真理など存在しない」という発想にいきがちです。そうした思想を発展させていったのが、ニーチェであり、フーコーであって、いわゆる系譜学と呼ばれるような流れですよね。

あるいは、進化論などで物事を説明するのも、そうした思想のバリエーションかもしれません。例えば、人類が自然選択を繰り返す中で、たまたま「他人にやさしくする」といった性格や規範が生き残ってきた。だから、「他人に対してやさしい」という振る舞いがあっても、それは決して道徳的に素晴らしいのでもなんでもなく、単なる偶然の産物にすぎないと考える。

そうした思想は、現代に至るまで、繰り返し形を変えながら語られてきたわけですが、ヘーゲルは決してそうした思想には与しません。歴史に注目しているにもかかわらず、「すべては偶然であり、必然的な真理など存在しない」という考えは肯定しない。どちらかというと、「すべては必然なんだ」くらいの勢いで議論を展開しているところが、多く見られます。ただ、その論証がうまくいっているか、どこまで詰めきれているものなのかと問われると、中々難しいところがあると思います。あくまで、ヘーゲルの感覚みたいなところが非常に強いのかなぁ、というのが、私の感想です。

プロフィール

川瀬和也 (かわせ・かずや)

横浜市立大学国際教養学部准教授。1986年宮崎県生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得満期退学、博士(文学)。宮崎公立大学人文学部准教授などを経て、2024年より現職。専門はヘーゲル哲学、特に論理学。英語圏のヘーゲル研究の成果を取り入れ、ヘーゲル哲学が持つ現代的意義を明らかにすることを目指している。日本ヘーゲル学会理事。著書に『全体論と一元論』『ヘーゲル哲学に学ぶ 考え抜く力』『ヘーゲル(再)入門』がある。

朱 喜哲(ちゅ・ひちょる)

大阪大学社会技術共創研究センター招へい准教授。1985年大阪市生まれ。大阪大学大学院文学研究科博士課程修了。博士(文学)。専門はプラグマティズム言語哲学とその思想史。また研究活動と並行して、企業においてさまざまな行動データを活用したビジネス開発に従事し、ビジネスと哲学・倫理学・社会科学分野の架橋や共同研究の推進にも携わっている。著著に『〈公正(フェアネス)〉を乗りこなす』『人類の会話のための哲学』『100分de名著 ローティ』『偶然性・アイロニー・連帯』などがある。

川瀬和也×朱喜哲

川瀬和也×朱喜哲

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり