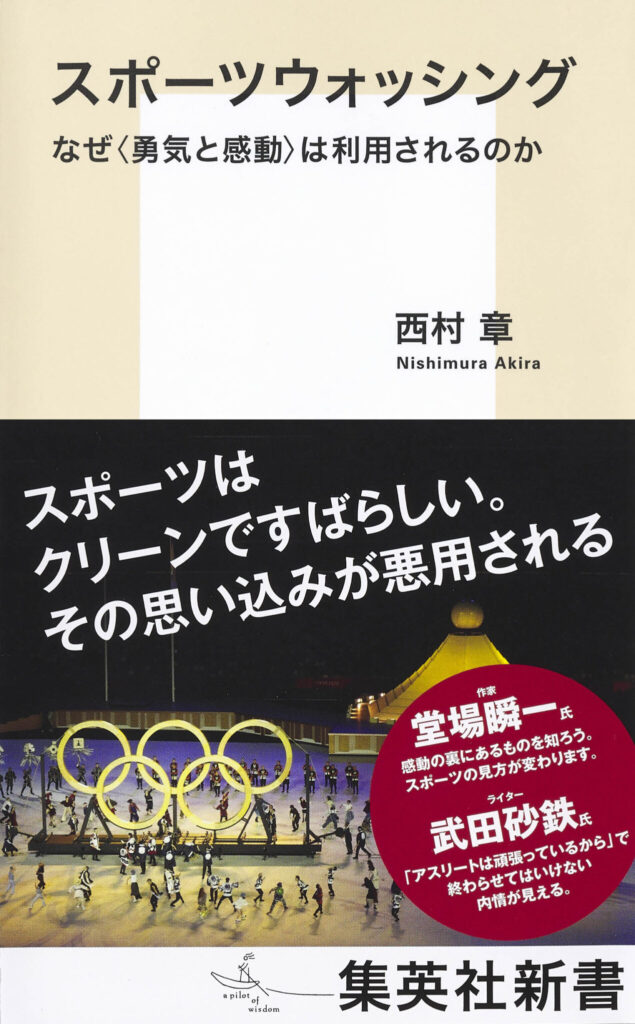

11月17日に発売された集英社新書『スポーツウォッシング なぜ〈勇気と感動〉は利用されるのか』(西村章・著)。「スポーツウォッシング」とは「為政者に都合の悪い政治や社会の歪みを、スポーツを利用して覆い隠す行為」のことを言い、2020東京オリンピックの頃から広まってきた言葉だ。その刊行を記念し、著者の西村章さんと、以前からスポーツをテーマにした小説を執筆し、昨年『オリンピックを殺す日』を発表した作家の堂場瞬一さんが、オリンピックやそれを報道するメディア、そしてスポーツそのものへの危惧などをテーマに対談を行なった。

西村 堂場さんは、2022年秋刊行の『オリンピックを殺す日』(文藝春秋)という作品で、「巨大になりすぎた恐竜は滅びるしかない」と、オリンピックを批判的に捉えていますよね。世に数あるスポーツ小説の中でも、あのような角度からオリンピックを取り上げた作品は非常に珍しいのではないかと思います。オリンピックを批判的に取り上げる作品を書こうと思ったきっかけは何でしょうか。

堂場 もうイヤになっちゃったんですよ、オリンピックを書くのが。あの小説は、「もうやめにしよう」と思った僕からの決別状です。2021年の東京オリンピックは新型コロナウイルス感染症の影響で無観客開催になりましたが、テレビで観戦していると、選手たちの表情が微妙に変な印象でした。まるで、「やってもいいんですか……」と訴えているような、少し腰がひけている様子が見えた。そもそも、東京オリンピックは開催前からたくさんの問題が噴出していて、実際に今も捜査対象になっていますよね。

そんなオリンピックに対する拭いきれない疑問、「今の形のままでいいのだろうか……」という違和感を小説に昇華させたんですが、それでもまだ割り切れないものがいろいろと残っていました。実はその未消化の部分を言語化してくれたのがこの本、『スポーツウォッシング』だったんです。

これを読んで、「あ、こういうことなのか」と非常に腑に落ちて、「やはり問題視している人がいるんだ」と非常に頼もしく思った反面、この問題を真剣に受け止めなければならない肝心の人たちはあっさりとスルーしてしまって結局は何も変わらない、といういつもの日本社会のパターンになるのかな……と、ちょっと嫌な予感もしているんです。

西村 『オリンピックを殺す日』の前にも、その先駆的作品として『独走』(実業之日本社)で、私企業がオリンピックとは別の世界大会を企画する世界をお書きになっていますね。10年ほど前に発表された作品ですが、その当時からオリンピックに対する違和感をずっと抱えていたんですか?

堂場 いまだに自分の中で完全に言語化できてはいないのですが、オリンピックに対しておかしいと感じることは、実はいくつもあるんです。たとえば、中途半端なアマチュアリズム。サッカーのようなプロスポーツなら、選手たちも自分たちがショーとして扱われていることは充分に理解していて、そのうえでプロスポーツというイベントを見せるための努力をしています。

オリンピックも、観戦する側からすれば、実はショーの側面がかなり強いんですよね。古代オリンピックの時代から現代に至るまで、オリンピックは連綿と〈パンとサーカス〉の道具として使われてきたのに、おそらく選手たちにはその意識がない。マイナースポーツになればなるほど、その意識は希薄であるように見えます。しかも、イベントとしてのオリンピックはもはやガタガタになっていて、いつ崩れてもおかしくない。そんなことを『スポーツウォッシング』を読んで改めて痛感したのですが、このような状態になっているのは、いずれにせよメディアの責任が極めて重いと思います。

西村 日本のメディア、特に組織型メディアの新聞や放送局がこの問題にどれほど真剣に向き合って踏み込もうとしているのか、フリーランスでずっと仕事をしてきた自分にはまったくわからないんです。組織である以上、どうしても事なかれ主義のようなものが見え隠れしているようにも思います。

堂場 オリンピックの場合だと、次回の取材パスを発行してもらえるかどうかというシビアな話にもなってくるんでしょうね。大メディアは取材できなくなることが一番怖いわけですから、どうしたって腰が退けてしまうところはあると思います。ただ、東京オリンピックに関してはすでに犯罪として立件されているので、一般紙では運動部じゃなくて社会部が扱う案件になっている。運動部に比べれば忖度や手加減をしないので、少しは膿を出せるのかどうか、それをこれから注視していこうと思います。

西村 社会部が取り上げれば忖度しない取材や批判もある程度可能でしょうが、スポーツメディアはそこにどれくらい自覚的に向き合っているのか、ということが外からはわからないんですよ。

堂場 向き合っていないでしょうね。無事に「取材」してヒーローを作って、部数・視聴率・PVを稼ぐことがすべてなのではないでしょうか。数字以外の論理は動いていないと思います。

西村 そのようなビジネス手法を確立する一方で、日本以外の国ではスポーツメディアの中で批判的な報道も行われます。出羽守(でわのかみ)のようなことを言うつもりはないのですが、ヨーロッパでもアメリカでも、スポーツ報道の枠組みでスポーツウォッシングを追及する報道、つまり自分たちに対する批判的検証が健全に働いている側面があると思うんです。

でも、日本のスポーツ報道では「勝ちました、負けました、メダルをいくつ獲りました」というところしか見ない。だから、この本の中でも触れましたけれども、スポーツウォッシングという言葉を新聞のスポーツ面やテレビのスポーツコーナーで見かけたり聞いたりすることはまずありえないですもんね。

堂場 自己批判をできないのは日本人の特徴で、自分たちのやったことを冷静に検証し、他者に客観的チェックをしてもらうことがすごく苦手なんですよ。第三者委員会、なんて言ったら、もうこの世の終わりが来たみたいな感じになる(笑)。

オリンピックは開催前からトラブル続きで、開催後には贈収賄事件も発覚しているのに、今は「誰々選手がパリ内定!」という報道ばかりじゃないですか。そのパリ五輪だって実際には捜査対象になっているのに。日本のスポーツニュースはオリンピックに暗黒面が一切無いような報じ方をする。何なんでしょうね、あれは。

西村 ひとつは、喉元過ぎれば熱さを忘れる、という日本人の典型的な体質なんでしょうが、今、堂場さんが暗黒面とおっしゃったダークサイドも、彼らの世界観では存在しないことになっているように思えます。

堂場 そもそもスポーツには勝つ人と負ける人がいるのだから、マイナス面、暗黒面って絶対にあるんですよ。そこに目を向けたがらない。勝った人だけを英雄として取り上げたがる風潮は、昔から本当に不思議なんですよね。

西村 きれいごとの世界というか……。

堂場 世の中は汚いことだらけだから、それこそウォッシングじゃないけれども「せめてスポーツだけは純粋で綺麗な世界で、我々は英雄を見て応援しているんだ」という雰囲気を作りたがるんですね。

プロフィール

西村章(にしむら あきら)

1964年生まれ。大阪大学卒業後、雑誌編集者を経て、1990年代から二輪ロードレースの取材を始め、2002年、MotoGPへ。2010年、第17回小学館ノンフィクション大賞優秀賞受賞。2011年、第22回ミズノスポーツライター賞優秀賞受賞。著書に『MotoGP最速ライダーの肖像』(集英社新書)『再起せよ スズキMotoGPの一七五二日』『MotoGPでメシを喰う』(三栄)など。

堂場瞬一(どうば しゅんいち)

1963年、茨城県生まれ。新聞社勤務のかたわら小説を執筆し、2000年、『8年』にて第13回小説すばる新人賞を受賞。主に警察小説とスポーツ小説というふたつのフィールドで活躍し、警察小説では「刑事・鳴沢了」シリーズや「警視庁失踪課・高城賢吾」シリーズ、「警視庁追跡捜査係」シリーズがある。スポーツ小説は箱根駅伝を扱った『チーム』、高校野球を題材にした『大延長』、ラグビー『二度目のノーサイド』、プロレス『マスク』、フリークライミング『天空の祝宴』など。他にも多くの作品がある。

西村章×堂場瞬一

西村章×堂場瞬一

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり