「日本の伝統的な工芸や美意識を世界に伝える」というミッションからは意外とも思えるバックグラウンドを持つ二人。ファッションモデルとして活躍する森星氏は、日本の衣・食・住にまつわる文化や美学を国内外に発信するプロジェクト「tefutefu」を手がける。一方の塚原龍雲氏はITベンチャーを志した後にKASASAGI社を設立。現代の伝統工芸職人の作品販売や、その技術を活かした空間プロデュースも行う。両者に共通するのはモノとしての工芸を超え、その精神性にこれからの社会のヒントを見出す視点だった。

構成:内田伸一

日本の伝統工芸に秘められた「暮らしの美学」

塚原 工芸を世界に紹介する際に、アートかクラフトかといった既存のカテゴリではなく、工芸そのもの=kogeiとして広まってほしい、というお話をしました。僕はアートを大きな意味でとらえるなら、工芸もそこに含まれるのかなと思います。ただ現代のアートシーンにおいては、やはり個々の作家のコンセプトという主張がとても大事になる気がします。世界で活躍されている村上隆さんが「スーパーフラット」をコンセプトに掲げたように、アーティストの方々はそうしたことを含めた表現力が素晴らしいと思うのですね。

一方で、工芸職人さんの凄さというのは、何かそっちではないような気もしています。むしろ自分の「我」をどれだけ消していけるか、またそれによって自然素材のよさをどれだけ引き出せるかを重視している人が多い。日々同じ作業を反復することも、そこにつながるように思います。そうして素材や自然と対話しながらつくるプロセスそのものが、すごく工芸的なのだなと。

そう考えたとき——あくまで僕の感じ方なのですが——やはりつくり手がハイコンテクストなコンセプトでものづくりにあたるのは、工芸からすると何か不自然な感じもするのですね。だからこそ我々のような第三者が、自然と対話しながら造形していくものづくりの在りようそのものが「工芸というコンセプト」なのだろうと言うことには意味があるかなと考えています。それは大きな意味でのアートシーンにも新たな価値観を提示し得るだろうし、ものをつくれない我々のような側が提示するからこそ、意義があることではと思っています。

森 その意味では私も、日本の衣・食・住にまつわる文化や美学を国内外に発信するために古民家を再生していく上で、自分自身の生き方や使うモノ、さらに素材をどう生かせるかを読み取る力などもひっくるめて考えたいですね。暮らしの道具になったものを身に着けて・聞いて・触ってみたときに、心の中の幸福度がどう動いていくかという実験箱であり、それを訪れた人たちにも美しいと思ってもらえたらもちろん嬉しいですが、まずは自分の気づきを率直に発信できたらなと思っています。

例えば「不便だけど良かったな」という、不便の中の豊かさというのもありますよね。キャンプの楽しさも自然の満喫だけではなく、どこか不便の中の幸福、一服の心地良さみたいな何かを求める部分もあると思うのです。工芸もそうした自然との向き合い方を含めた営みを通じて、私たちが生きる上での道しるべになるのでは、と思うのです。

ファッション誌『フィガロ』が大切にしている言葉に「アート・ドゥ・ヴィーヴル」(Art de Vivre:暮らしの美学)があります。暮らしにアートを取り入れるということだけでなく、生き方自体が芸術だという考え方で、つまり「どう生きるか」ということでしょうね。そこにこだわらなくても生きてはいけるけれど、例えばファッションの世界で想像力を最大限にして何かを生み出そうというとき、その人が「生きる」ことにどれだけこだわっているかも関わると思います。デザイナーはもちろんのこと、モデルもいまは衣装をまとうだけでなく、自分の生き方をどう体現するかが必要になってきていると感じます。

そして私は、和の「アート・ドゥ・ヴィーヴル」が工芸には秘められていると思うのですよね。私自身それを「モデル」として体現していきたいですし、そのためには実際に体験しないと気づけないこともたくさんあるでしょう。そうした思いもいまの活動につながっています。

「生きること」にこだわる理由

塚原 「生きることにこだわる」って、すごくいい言葉だなと思います。森さんは世界各地を訪れて、日本とアメリカ、大都市と小さな村落など、対照的な場でのご経験もされてきたと想像します。だからこそ、これからの大局的な流れも感じておられるのかなと思いました。恐縮ながら僕も、今回の本でそんな感じのことを書いていまして。僕はもともとスタートアップでIT企業をやりたくて、アメリカに留学しました。でも、現地で出会う人々の優秀さを目にして、自分はこの分野ではダメだろうと思い知らされました。そこから、いわば真逆とも言える伝統工芸に関わるようになったという経緯がありまして。

例えばいま世間で言われている「サステナブル」は、実際は使い捨てを前提にした社会での話になってしまっているとも思いますが、そもそも工芸はそうした使い捨てがない時代から続いてきたものですよね。当時は今と比べて物質的に貧しかったところもあると思いますが、そんな中で育まれた「もったいない精神」は、「これを大事にしたい」「直してでも使いたい」という愛のような思いが根底にあったと思います。だからこそ、現代でも使い捨てをベースとしたサステナブルではなく、モノへの愛をベースとしたサステナブル社会が健康的ではないかと思います。

森 私の場合はとにかく稼ごうというよりは、自分がモデルとしてどう生きて、表現をしていこうかということから動き出すことが多いです。インタビューなどで「あなたのポジティブマインドはどこから生まれるのですか?」とよく聞かれます。内心「いやあ、ポジティブなところだけじゃないんです」とも思いますが(笑)、きっと自分が本当に喜びを感じる瞬間は、繊細にキャッチできているほうなのでしょうね。そうした喜びやこだわりが自分の言葉遣いや所作に変換されて、美しさや自信につながっていくこともあると感じます。

一方で、4年前に始めたtefutefuの取り組みは、未来に人が生きる上で必要な精神性を考え始めたのがきっかけでした。これはテーマ的にも内容的にも、一人ではできないことですし、思いを共有できる仲間がいることで、より立体的で広がりを持った動きになればと願っています。この辺りは、塚原さんがご著書に書いていらした起業のお話も共感できるところが多かったです。

塚原 僕が森さんをすごいなと思うのは、ご自身が人々の前に出て、大きな影響を与えるお仕事をされているところです。僕は経営者なので、自分のつくった会社やサービス、プロダクトが社会に貢献できたとしても、自分が誰かに直に影響を与えるような経験はなかなかありません。お話を聞きながら、そんな森さんのしなやかな生き方は「工芸的に生きている」と言ってもよいのかもしれないと感じました。大都市で活動しながら自然の豊かな場にも拠点を持ち、最先端のものに触れながら人間らしい感覚も大切にしている。その上で、それを天職であるモデルとして、つまり生きざまとして自ら表現できるというのは、めちゃくちゃ羨ましいなと思いました。

森 逆に私は、塚原さんのように企業というチームで動く難しさに直面しているところです(苦笑)。大学在学中にモデルを始め、今に至るまでずっとこの世界で生きてきました。そのなかで自分を商品としてブランディングするのは得意だったというか、これまではそれを頑張ってきました。ただ、会社をつくって企画や商品、モノをつくるとなると、自分ではなく赤ちゃんを育てているような感覚で……。そのマインドセットのチューニングがものすごく難しいですね。だからこそ仲間が必要なのでしょうし、いま絶賛勉強中です。

工芸的に生きるというお話でいうと、改修中の古民家には、人望の厚い庄屋さんが住んでいたそうです。明治2年築なので、江戸から明治に切り替わる時代で、改修作業の中で、当時の渡航歴なども出てきたのです。だから、海外に視点を当てながらも、こういう庄屋建築を建てた元のオーナーさんと対話しながら改修しているような、ロマンチックな妄想もしています。母屋のほかに長屋門や蔵などいろんな空間=コンテンツがあるので、それぞれの役割を考えています。ここは感性を研ぎ澄ます場所、ここはストレスフリーな場所、といった感じで切り分けて生活することが、いまの自分には理想的かなと思いながら。

いろいろ直さねばならない部分もありますが、同様に近くで民家を買った方々にも助言をいただきながら、まずは改修を完了させたいです。改修の先輩がたにお話を聞くと「経年して壊れてくるのは当たり前。その流れを受け入れて、直したり放っておいたり、そういうリズムの中で暮らしていくんだ」とおっしゃるのです。そうか、初めから完璧を目指さなくても良いのだなというのと、経年変化は当たり前なのだなと改めて気付かされ、少し肩の力を抜くことができました。

いま「健やかさ」について改めて考える

塚原 森さんは、その時々の出会いから生まれたご自身の感情としっかり対話して、自分が次に何をやっていくべきなのかを考えておられる印象も持ちました。それって、僕から見ると、工芸的にモノが形作られていくプロセスとすごく似ているなと勝手に思いました。例えば陶芸では、土の声を聞かずに作り手の思いのままに形をつくっても、窯で焼いてみたら割れて出てきてしまったりする。だから工芸では、素材の声も聞きながら形作っていく作業が必要で、それが工芸的な造形プロセスかと思っています。

森さんの場合も、モデルとしてのお仕事で無理を続けたりして、不健康な状態になると続けられなくなると想像します。でも今日お話ししていて、とても明るくてエネルギーに溢れる健康的な印象を受けたので、勝手ながらそんなことを思いました。そして、もしそうならば、それをどういう形で実現してこられたのかには興味があります

森 なるほど。確かに「健康的」であることは、美しさの中でも大事なキーワードだと思いますし、衣食住すべてが健康的で自然な感じだといいなと思いつつ過ごしています。ただ私自身は、たぶん結構繊細だと思います。いつもハッピーに見えるかもしれませんけど(笑)、落ち込むときはすごく落ち込むし、何かに違和感を覚えて仕方ないときもある。訳もなく不安になるときもあるし……。

そういう心の小さな声みたいなものが結構出てくる方で、でもだからこそ、喜びも大きいタイプだと思うのですよね。そこで逃げずに向き合うことが、むしろ健康的なのかなとも思います。だから悩むときはとことん悩むし、振り返るとそれに大きな意味があったと思えることもあります。もちろんそうでないときもあるし、たまに逃げ出したくもなるのですが、ありがたいことに家族には本当に恵まれているし、話せる人がいる。だから、友達や家族はすごく大事ですね。

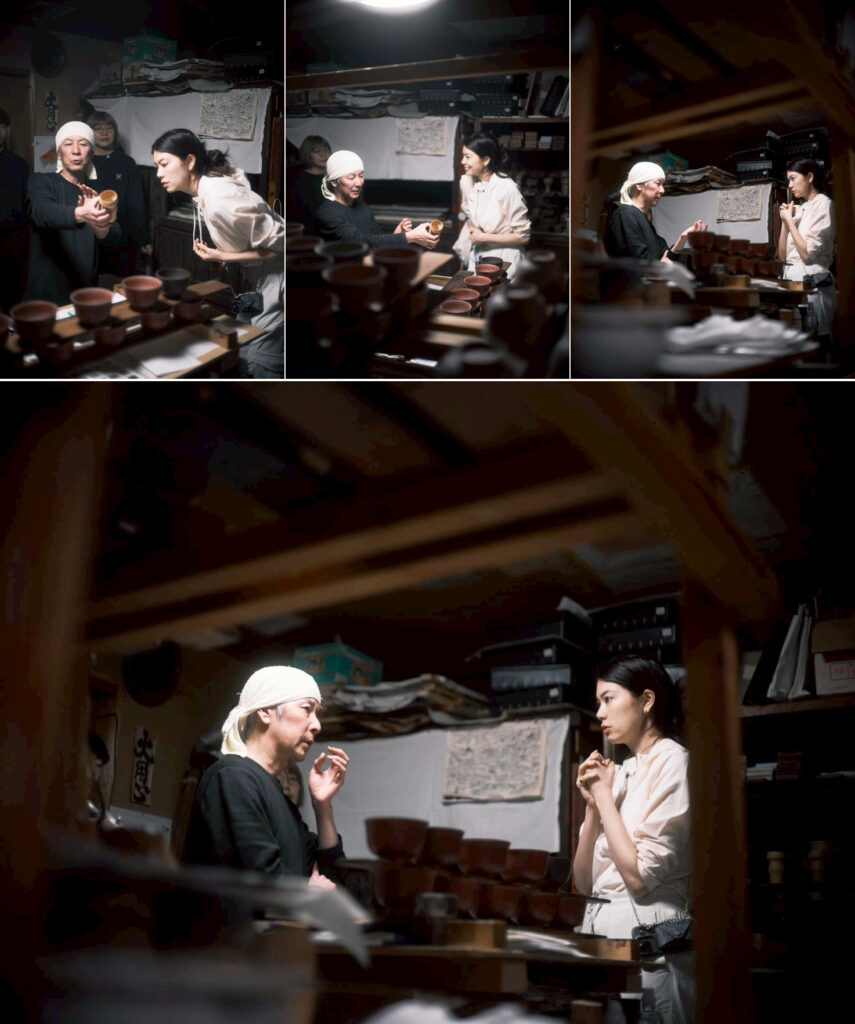

いまは、地域をめぐって職人さんたちと過ごす時間も私にとって大切です。目の前にある、自分の好きな世界やこだわる部分と、雑音なしに向き合うひとときですね。また、職人さんの生活や生き方にふれる中で、なぜか安心させてもらえる瞬間というのもあって。だから、自分がモデルとして健康的な美を皆さんに伝えられたら嬉しいのと同じように、工芸と関わる仕事でも、この世界がもつ健やかさを伝えられたらとも思います。

塚原 そのお話を受けて言えば、工芸の価値が改めて広く知られるうえで、個々の優れた職人さんが脚光を浴びるのはもちろん良いことだと思います。僕の新刊でも「これからの日本の工芸をつくる職人たち」と題して何人かをご紹介していますし、ここでふれられなかった方々でも素晴らしい職人さんたちが何人もいます。ただ、そうした個々の活動だけでなく、彼らの背景にある風土や工芸的な在り方そのものが注目されることも大切かと思っています。そうしたものづくりをしている人たち、特に今どう表現すればいいかと悩んでいる人たちを力付ける点でも、そうなればすごく嬉しいと僕は思っています。例えばそれは森さんたちの「色寂」という考え方かもしれないですし、僕だったら「工藝」と言いますし、そうした概念そのものが世の中にどんと出てくれて、皆さん注目されるようになったらうれしいですよね。

森 塚原さんもそうだと思いますが、同世代の人たちでこうした文化に誇りを持ち、それがこれからを生きる上での道しるべになると思っている仲間たちからは、私もすごく刺激を受けています。いずれも風土と密接につながっていて、そこに好奇心があって、目には見えない土着の精神みたいなものが制作を通じて伝わるとき、私はそれを「工芸だな」って思うのです。

工芸がくれる、これからの暮らしのヒント

――ちなみに、今年は柳宗悦らが掲げた「民藝」という言葉が着想されてから百周年でもあります。

森 私は最近、山形で伝統的なものづくりをなさっている方々も訪ねていて、これも民藝とつながりがあります。大好きなフランスの建築家・デザイナー、シャルロット・ペリアンが、柳宗悦のご長男の柳宗理氏と東北の民藝をリサーチした際につくった家具がとても素敵なのですよね。これを再現した方にお会いしたのが、最初に山形を訪れたきっかけでした。ちなみに100年前といえば、アイルランド出身の建築家・デザイナーのアイリーン・グレイが手がけた漆塗りのアームチェアが1920年代の制作で、これはのちにオークションのインテリア史上当時最高額(編注:1950万ドル=当時で約28億円)で落札されたことでも知られます。彼女たちのような西洋の作り手が、日本の風土とそこで培われた技や精神性をどう表現にアウトプットしてきたのかにも興味があります。自分もダブルルーツなので、東西のミートポイントから生まれる表現もヒントになっています。

そうしたことを考えても、暮らしの中に取り入れる生活美術品というものは、愛でるだけでなく、使うことで精神性を体現するところが役割かなと思っていて。きっとこれからの百年、次の世代の子供たちにとっても大切なものになると思います。私も遅ればせながらいま、工芸やその職人さんを通じてそこに触れさせてもらう機会をいただいています。

塚原 おっしゃる通りで、大切なモノを通じて心が育まれる世界観というのは、すごく共感しております。良いモノやお気に入りになるモノを買うと「なぜ自分はこれが好きなのだろう」「何で大切にしたいのだろう」と、折々に考えます。それってどこか、自分と向き合う時間のような気もしていて。ちなみに森さんの日本の伝統工芸との出会いは、どんなものだったのですか?

森 私は輪島塗りですね。あるときヨーロッパで、ずっと欲しかった大きな花瓶を買ったのですが、それがスーツケースの中で割れてしまって、とてつもなく寂しい気持ちになったのです。たぶんしまい方が雑だったせいで、そのことで自分嫌悪にもなって。当時はコロナ前で出張も多く、特に素敵な現場に立ち会わせていただく機会も多かった一方で、忙しいこともあって自分の心に余裕がなく、インスタントな時の流れを過ごしていたと思います。だから、そのとき割れた花瓶が自分の心の様子を描いているようにも思えて、なおさら悲しくなりました。

でもそのときご一緒していたスタイリストさんが「星ちゃん、金継ぎすれば味が出るわよ」と言ってくれて。これがきっかけで、漆作家の伊良原満美さんに金継ぎを教えてもらうようになりました。漆って、葉も実も幹も樹液も、全てを人の暮らしに活かせるのですよね。染めものに使ったり、お酒に漬けてみたり、接着剤としての役割もあり、器に塗り直せば再生する。現代社会ではSDGsやサステナブルということが各所で言われていますが、ずっと昔に植物のこんな素敵な生かし方を考えついた人たちがいたのか!と驚きました。

同時に、昔の人々が歳月を重ねて作り出し、継承してきた営みこそが、日本の強みでもあると感じました。その後にコロナのパンデミックがあって、多くの人が暮らしを見つめ直す時間がありましたよね。私にとっても、それは自分をいったん再チューニングする時期になりました。tefutefuを立ち上げるタイミングで輪島を訪ね、能登の総持寺で座禅を体験するなどしました。能登は多湿なので発酵文化も豊かで、里山や里海、いわゆる日本のパーマカルチャーも根強く残っている。

さらに前述した同世代の桐本さんの漆工房にお邪魔したのがきっかけで、ここにはこれからの世界のヒントがあると思えました。私たちは島国だからか、とかく外側に目を向けがちだけど、内側にこんなにも最先端の世界があるのか、と感じたのです。最先端だと思うのは私だけかもしれないけれど、自分の中では、ファッションがこれから進もうとしているところを、地方の職人さんの文化がすでに体現していると思えたのです。「ああ、これが未来だな」と思えた場所でした。後の能登の災害には本当に心が痛みますが、その思いは今も変わっていないんです。

塚原 昔から続く工芸が実は現代からみて最先端というのは、近年になって実際に各所でよく言われていることで、すごいいいなと思っています。僕も伝統工芸がゆっくり走り続けてきた結果、いまでは「周回遅れのトップランナー」になっている感じがしていて。今回初めて自分で本を書いたのは、そのことを皆さんにぜひ知っていただきたいからでもあるので、森さんのいまのお話は僕にとっても嬉しいです。

森 今日は色々とお話しできて楽しかったです。私たちは互いに共通点もあると思いますが、互いのバックグラウンドはもちろん違うし、私にできることと塚原さんができることもまた異なるのだろうと思います。でもだからこそ、この出会いをきっかけに一緒に何かできたらという気持ちでいますし、その時を楽しみにしていますね。

塚原 こちらこそ、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

(了)

プロフィール

(もり・ひかり)

モデル、tefutefu クリエイティブディレクター。資生堂やブルガリのブランドアンバサダー就任や、MET GALA の出席、国内外の雑誌や広告、パリコレクションでのショー出演などファッション業界での活躍に加え、日本の伝統的文化を世界に発信する「tefutefu, Inc.」立ち上げや公益財団法人プラン・インターナショナル・ジャパンの Because I am a Girl エンジェルに就任するなど幅広い分野で活躍している。

(つかはら りゅううん)

2000年生まれ。高校卒業後、米国の大学に入学。留学先で日本文化の魅力と可能性を再認識したことをきっかけに「KASASAGI」を創業。日本の美意識で世界を魅了することを掲げ、伝統工芸品オンラインショップ「KASASAGIDO」や、伝統技術を建材やアートなどの他分野に応用する「KASASAGI STUDIO」を展開。インド仏教最高指導者佐々井秀嶺上人の許しを得て出家した、インド仏教僧でもある。

森星×塚原龍雲

森星×塚原龍雲