「日本の伝統的な工芸や美意識を世界に伝える」というミッションからは意外とも思えるバックグラウンドを持つ二人。ファッションモデルとして活躍する森星氏は、日本の衣・食・住にまつわる文化や美学を国内外に発信するプロジェクト「tefutefu」を手がける。一方の塚原龍雲氏はITベンチャーを志した後にKASASAGI社を設立。現代の伝統工芸職人の作品販売や、その技術を活かした空間プロデュースも行う。両者に共通するのはモノとしての工芸を超え、その精神性にこれからの社会のヒントを見出す視点だった。

構成:内田伸一

芸術が「暮らし」を通じて人々を豊かにするとき

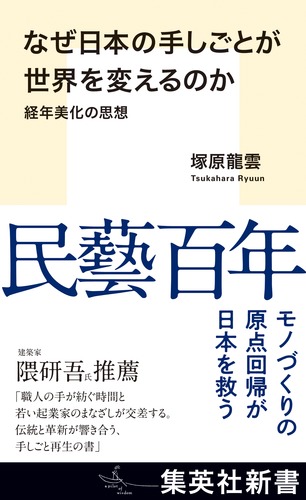

――本日は、塚原さんの新著『なぜ日本の手しごとが世界を変えるのか 経年美化の思想』(集英社新書)発刊を機に、お二人に対談をお願いしました。森さんと塚原さんはそれぞれのご活動を通じて、現代の優れた工芸職人たちと協働しています。かつ、日本の工芸に宿る価値観や美意識を、これからの社会における鍵ととらえている点も共通するように感じます。そこで今回それぞれのお立場から、このテーマをめぐってご意見を交わしていただけたら幸いです。

塚原 どうぞよろしくお願いします。森さん、初めまして。今日はありがとうございます。

森 こちらこそ、よろしくお願いいたします。今回このご縁をいただいたことは、私にとって大きな意味があると思っています。塚原さんの新刊は、私がいま進めている取り組みにもすごくつながる気がしていて、心に響く言葉がいくつもありました。私は4年前に「tefutefu」という会社を始め、日本の衣・食・住にまつわる文化や美学を国内外に発信する取り組みを続けています。また同時期に関東圏内で古民家の農村建築を再生し、拠点として活用する計画も進めています。

塚原さんのご著書は、私がその頃からずっと感じていたのと近い思いを、素敵でわかりやすい言葉になさっていると感じました。私の場合は感覚的に動き出したところもあったので、当初は自信もあまりなくて、でもこれから生きる上で大事なことのような気がする——そんな始まり方でした。だから塚原さんの言葉にふれて、自分も間違った方向には行ってなかったなという安堵の気持ちをもらえたというか、何だか仲間のような気持ちになれました!

塚原 ありがとうございます。実は森さんとは以前、雑誌『Forbes JAPAN』が注目するカルチャープレナー(45歳以下の「文化起業家」)に選出された際に同じ誌面でご紹介いただいたこともあり、今回お会いできた上にそうした言葉をいただけたのは本当に嬉しいです。農村建築をご改修中とのお話を伺いました。

森 そうなのです。築約150年前の古民家に出会いがあり、ここを活かせたらと購入を決めました。

塚原 そうでしたか。実は僕らの会社KASASAGIでもいま、改修をお手伝いさせていただいている古民家があり、茅の葺き替えなどをやっています。

森 私の古民家がある地域の皆さんはご自分たちでものづくりのできる人たちが多く、地域の方々にもご協力をいただきながらつくり上げています。それぞれの改修が済んだらお互いに見に行きたいですね。

塚原 ぜひぜひ。嬉しいです。

森 ここを思い切って購入したのは、良い空間があると、やりたいことや伝えられることも広がると思ったからです。プロジェクトは「ikikata」と名付け、まさに今後の「生きかた」を考え、学ぶ場になればと思っています。塚原さんも、いわゆる美術品を見る・たしなむだけではなくて、暮らしの中に取り入れ、暮らしを豊かにすることの意味を書いておられますよね。「人類の幸福の最大化」という言葉も印象的でした。

私も芸術とは本来、「暮らし」を通じて豊かになれる点に大きな役割があるように思います。ですから「ikikata」の取り組みでもそれを体現するものを展示したり、直に触れる機会を作ったりできたらと考えています。工芸品だけではなくて、例えば日本には秋の夜に「虫の声を聞く」ことで季節などを感じ取るという行為が文化として伝わってきたユニークな面もありますよね。そんな風に、感性を豊かにできる場をつくれたらと思っています。

「KASASAGI」と「tefutefu」の文化起業的挑戦

塚原 僕たちの会社「KASASAGI」は、主に現代の職人さんたちがつくりだす日本の伝統工芸を扱っています。彼らが手がける工芸品を販売するのと同時に、その技術を活かした建築設計や空間プロデュースも手がけています。つまり、建物に伝統工芸を入れるというのをやっているんです。

森 それ、興味があります!

塚原 嬉しいです! こうした取り組みも試行錯誤や、それこそ素晴らしいご縁をいただいてできるようになったのですが、もともと僕らはモノだけにこだわっていなかったというのもあります。いま「工芸」と聞くと、多くの方はまずオブジェクト(モノ)としての工芸品や、それらを生み出す技術を思い浮かべると思います。でも、僕たちが大事にしているのは工芸という精神性や姿勢、さらに言えばそこにある思想じゃないかと思うんです。

僕はこの5年間で日本を9周ぐらい回り、ずっと全国の職人さんたちを訪ね、彼らのお住まいに泊めてもらうなどして暮らしてきました。だから工芸というとまず、そうした職人さんの生きざまが想起されるんです。彼らは自然を相手に、自然のリズムと共に生きています。

例えば森さんの「tefutefu」では漆塗りの「SUITŌ」をプロデュースしていますよね。あれも「漆よ……注文がいっぱい入ったから、早く乾け!」と祈ってもそうはいかないじゃないですか。職人さんたちは、そうした自然のリズムでしかできないものづくりを日々しています。大変な一方で、それってすごく健康的で人間らしい暮らしなのではと、彼らと過ごす日々を通じて強く感じるようになりました。

これはデザインや技術などの見えやすい部分だけでなく、工芸の持つ内向的な精神性の部分や価値観にこそ、目を向けてみることが重要だと思います。そして森さんもおそらく、そうした価値観がこれからの社会において大切だとお考えなのではないでしょうか。僕もそこには、勝手ながらすごく共感します。さらに言えば、それが西洋の資本主義の考え方に対抗する考え方なんだ!という感じではなく、現代の都市生活とも調和するあり方を目指しておられるように感じます。

便利なものは便利なものとして受け入れつつ、従来の資本主義の行き詰まりに対するカンフル剤、または潤滑油として、日本の工芸や手しごとの本質が生きてくるのではないか。今回書いた本ではこうした発想を出発点にしています。だから、伝統工芸の本ですが技術やフォーム(かたち)の話はあまり書いていなくて(笑)。それよりも、職人さんたちとの出会いを通じて見つけた、考え方や生き方についての言葉が多くなりました。

森 私の場合も、色々な出会いや経験からこうした取り組みに至ったと感じています。ファッション産業は本当に移り変わりが激しい世界ですが、自分が何かをまとうときに感じるときめきや、自分の内側の豊かさ、さらに持続可能な豊かさなどが、目に見えない部分でどう影響してくるかも大切にしたい。一過性の喜びで終わってしまうものもあれば、暮らしの中でじっくり育まれ、温まっていくものもある。これまでは、そうしたことと人の幸福度との関係などを、自分自身の体験を通じて試行錯誤していたような感じでした。

モデルとして美というものを考える上でも、年齢を重ねるなかで以前とはまた違う、持続可能な美しさとは何かと考え始めますね。私はモデルという職業が好きで、美というものに対して好奇心が強いので、その先にある「タイムレスな美とは何だろう」という問いは気になっています。

価値観の話でいうと、仕事で訪れる各国や、発展途上国を支援する国際NGOの取り組みにご一緒した縁で、これまで様々な場所を訪れる機会もありました。これは安易に単純化できませんが、例えば私たちから見たとき「発展途上」とされる場所は、もちろん大変なこともあるけれど、そこにも先進国とされる場所とは異なる豊かさはあるように感じることがあります。それは私が生まれ育った東京のように、いろんな意味で豊かな場所では忘れてしまうものに気づくきっかけにもなりました。

そして、いまはまだまだ勉強中ですが、日本で育まれてきたハイコンテクストな美学は、人が生きる上での美しさと強く関わっていると感じています。ですから、様々な地域の文化的背景に触れ、立体的な道筋や出会いを通じて、自らのルーツである日本の文化に立ち返ったということなのかなと思っています。さらに、私は母がアメリカ人で父が日本人なので、ダブルルーツの立場から見えてくることもたくさんあって。

塚原 ご活動のきっかけはひとつではなく、様々な、しかしどれもご自身の人生に結び付いた背景があったのですね。

古くからの価値観が、現代社会をアップデートする?

森 塚原さんはご著書で、欧米型資本主義の目線から日本文化を見たときの価値観にもふれていましたね。私もそれを探りたいと思っています。日本文化を海外に紹介することをミッションに掲げる企業は、喜ばしいことにたくさんあります。でもひとことで「海外」といっても本当に様々で、各地で何をどう伝えていくのかが問われるでしょう。tefutefuでは今年(2025年)5月に、私の母の出身地でもあるロサンゼルスで、日本の伝統工芸のもつ芸術性や精神性を紹介する展示を行いました。私たちがキュレーションを行い、伝統工芸の職人兼作家の方々の作品をご紹介しました。これは私たちにとっても挑戦となる試みでした。

テーマは「色寂 irosabi」とし、まさに経年による美しさに焦点をあてました。日本では日常的に「これ、わびさびっぽいね」と言うこともありますが、日が昇っては沈むように、誰もがいつかは白髪になってしわが増え、大切な人が世を去るような出来事も体験するでしょう。それは皆が通る道ですが、そうした営みを経たからこその美を宿した方々もいる。

そこで「時間」という要素に光を当て、それらを目に見える美しい「色」で感じ取ってもらうことを試みました。こうした「色」をすでに人生で身近に感じている人もいれば、受け継ぎたいスピリットのようなものと感じる世代もいる。それが職人さんたちの手しごとを通じて視覚的な共通言語になると、アメリカの人々でも、工芸と向き合うときの見る目がすごく変わるのですよね。

ロサンゼルスは、心身の「健康」の価値を重視するウェルネス志向が強い都市です。それはこれまで主に「若く・美しく・上昇していくこと」を目指してきたと思うけれど、視点を変えれば、東洋的な「縁」をめぐる考え方も含め、流れを受け入れながら持続していくという美意識もある。ここに日本文化や東洋思想が改めて注目されうる部分もあると思っています。

別の視点から見れば、それはあらゆる情報が日常に溢れ、表面的なわかりやすさしか受け入れるキャパがなくなりがちで、何を信じたらよいのかを誰もが模索している時代だからでもあるように感じます。そうした中で色寂の美学を掲げてアメリカで発信した際「これって人間の共通言語にもなり得るな」と感じて。ただ同時に、その伝え方は文化圏によって工夫しなくてはとも実感し、すごく学びの多い経験でした。

塚原 「色寂」は、その後に銀座の和光での展示を拝見しました。参加した職人さんたちの中に僕たちもお世話になっている方々がいて、例えば伊達冠石(だてかんむりいし)の大蔵山スタジオにはよく伺っています。個々の作品の魅力が、現代美術作家の杉本博司さんと建築家の榊田倫之さんによる「新素材研究所」が手がけた空間ともあいまって、とても美しい展示でしたね。

海外でのお話はまさにおっしゃるとおりで、加えて言えば、日本の伝統工芸を海外に紹介するとき、それはアート(美術)なのかクラフト(工芸)なのか、あるいはデザイン(意匠)なのかという議論になりがちですよね。職人さんからすると、クラフトに分類されると手作りの手芸品的なイメージもあり、かといってアートとなると、自分たちはあくまで職人ですという人も多い。ですから僕は、工芸は工芸として掲げたいなと思っているのです。

日本料理でも「うま味」は「umami」として通じるように、工芸は「kogei」として広がっていってもよいのではないか。なぜなら工芸の本質はオブジェクトでも技術でもなく、精神性だと思うからです。いま僕の目標のひとつは、Kogeiを世界語にすることです。

森 それ、良いかもしれませんね。「民藝」もそういうところがあると思いますが、私の心にも響きました。というのも私としては、かつては各地で地域の行事がものづくりを支えてきたはずで、それらの行事もまた、祈りや感謝の思いなど「生きるための信じ事」、つまり精神性の部分から生まれたのだろうと考えているからです。

一方で、ものづくりを支えてきた行事が時代と共に変わり、あるいはなくなっていく中で、工芸をアートに昇華するような試みを始めた人たちもいます。特に私と近い世代には、職人として腕を磨きながら、作家としての活動もクロスオーバーしている人たちがいます。和光でも展示してくださった名尾和紙(佐賀市の名尾地区で300年以上の歴史を持つ和紙)を受け継ぐ谷口弦さんは、障子などに用いられる薄いすき和紙の技法はしっかり継承した上で、素材となる梶の木の特性を生かして、風と光の具合である程度自然に任せたパターンをつくるなどし、従来とは異なる表情の和紙も生み出しています。

また、輪島出身の漆芸家・桐本滉平さんも、木材を使わず型を作る技法「脱活乾漆」によるユニークな創作を続けています。どの作家さんも、ご自身の中で、あるいは他者によってどう位置づけられるかということは様々かと思いますが、私からみて工芸を考える上で一番大事なのは、その場所の風土をわかっていらして、その風土と共に生きているということです。その意味では、皆さんアーティストだなとも思うのです。そうしたこともあり、私は工芸をアートとしてとらえることで、日本のハイコンテクストな美学が伝わるのではないかとも思っています。

一方で塚原さんがおっしゃるように、そもそも工芸の土台や本質が、私たちが生きる上での栄養分であるなら、工芸という営みをそのまま世界に知ってもらうというアプローチも、確かにあり得るだろうなと思いました。その考え方は新鮮に感じます。

(後編に続く)

プロフィール

(もり・ひかり)

モデル、tefutefu クリエイティブディレクター。資生堂やブルガリのブランドアンバサダー就任や、MET GALA の出席、国内外の雑誌や広告、パリコレクションでのショー出演などファッション業界での活躍に加え、日本の伝統的文化を世界に発信する「tefutefu, Inc.」立ち上げや公益財団法人プラン・インターナショナル・ジャパンの Because I am a Girl エンジェルに就任するなど幅広い分野で活躍している。

(つかはら りゅううん)

2000年生まれ。高校卒業後、米国の大学に入学。留学先で日本文化の魅力と可能性を再認識したことをきっかけに「KASASAGI」を創業。日本の美意識で世界を魅了することを掲げ、伝統工芸品オンラインショップ「KASASAGIDO」や、伝統技術を建材やアートなどの他分野に応用する「KASASAGI STUDIO」を展開。インド仏教最高指導者佐々井秀嶺上人の許しを得て出家した、インド仏教僧でもある。

森星×塚原龍雲

森星×塚原龍雲

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり