第二次世界大戦末期、沖縄北部では住民を巻き込んだ秘密戦が展開されていた。

山中でゲリラとして米軍と戦ったのは「護郷隊」という少年兵たち。

彼らに秘密戦の技術を教えたのは陸軍中野学校出身の青年将校たちだった。

住民虐殺、スパイリスト、陰惨な裏の戦争は、なぜ起きたのか?

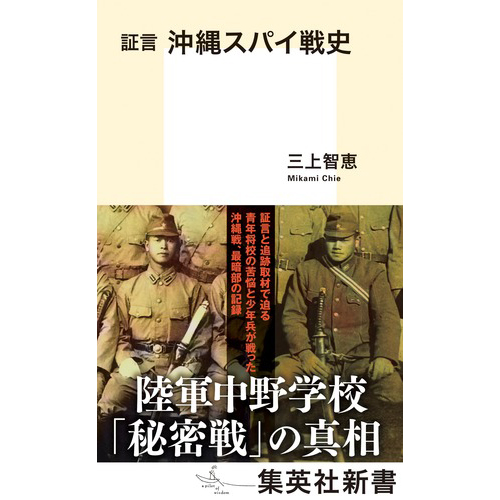

これまで被害の側面が強調されていた沖縄戦史。その最暗部に光を当て、加害と被害がまじりあう実態を直視したのが三上智恵氏(ジャーナリスト、映画監督)の映画「沖縄スパイ戦史」(共同監督:大矢英代)であり、映画に収まらなかった膨大な証言と追跡取材を一冊にまとめたのがこの度刊行された

集英社新書『証言 沖縄スパイ戦史』だ。

破局的な失敗の本質とは何だったのか? それを避けるにはどうしたらいいのか?

現在新型コロナ・ウイルス騒動に揺れ、ひそかに軍備が拡張する

日本社会はこの問いをどう受け止めるべきなのか?

気鋭の評論家・荻上チキ氏と著者・三上氏が語り合った。

取材・文/稲垣收 撮影/三好妙心

沖縄北部で行われた秘密戦の歴史をさまざまな

証言から立体的に浮き彫りにしていく

――荻上さんは『証言 沖縄スパイ戦史』を読まれていかがでした?

荻上 よくぞ本にまとめていただいた、という感じでした。というのも、ドキュメンタリーを作っている方や、放送にかかわる人は、とても重要なインタビューをしても、アーカイブを行わないことが多いからです。その放送や映像を出した段階で、次の仕事に行かなければならなかったり、あるいは執筆は畑が違うということで、活字に残されない方がとても多い。ウェブ時代においても、映像はアーカイブ性において、とても課題のある分野なんですよね。

荻上 よくぞ本にまとめていただいた、という感じでした。というのも、ドキュメンタリーを作っている方や、放送にかかわる人は、とても重要なインタビューをしても、アーカイブを行わないことが多いからです。その放送や映像を出した段階で、次の仕事に行かなければならなかったり、あるいは執筆は畑が違うということで、活字に残されない方がとても多い。ウェブ時代においても、映像はアーカイブ性において、とても課題のある分野なんですよね。

でも、この本は元々のドキュメンタリー映像に収録し切れなかったものや、映像からはカットした部分も含めて証言集としてまとめられている。しかもただの証言集ではなく、一つの生活史と証言を結びつけた上で、「彼らがどうしてそういった生活に巻き込まれたのか」ということを、一定の時系列と時代背景と共に説明している。しかも被害者だけでなく加害側、虐殺を命じた側の視点からも語り直していくことによって、そこで起きたことが立体的に見えてくる。

ある種の距離感のよさ、軍人に対する属人的な信頼が、さまざまな苦難を生んでいったという、一方的被害とはまた異なる側面を提示してくれたな、ということで、とても読み応えがありました。

三上 それは、主に最初の証言の部分ですね?

荻上 はい。証言と、サンドイッチになっている歴史の部分ですね。

三上 私は大学院で民俗学をやって、チキさんも社会学のライフヒストリーの分野はよくわかると思うんですけど、「インタビューしたものを書き起こすだけではなく、ライフヒストリー的な記述をしたいな」というのがありました。たぶん歴史学を専門とする人は、証言を採録するときに戦争の内容に関係のあるところだけをつまんでいくと思うんです。でも私は、その人の家の風景や、匂いがする中でなければ人間は理解できないと思うので、たとえ短くてもライフヒストリー的な記述になっていれば、と。

護郷隊にいた元少年兵たちに、同じようなことを質問していくんですけど、たとえば赤紙(召集令状)が来たときの風景も、みんな微妙に違っていて、すごく喜んだ人もいれば、嫌だった人もいる。お父さんから「お前、闘鶏ってわかるか。闘鶏はどっちが勝っても、鶏は褒美をもらわないだろう。もらうのは天皇陛下だ。お前はだから行く必要はない」という話をされた人もいる。でもそういう話は、たぶん歴史学の人は落としてしまうのかなと思って。

荻上 そうですね。この本は「オーラルヒストリーで書きます」とか、何かディシプリン(規律)が先に立って書かれたものではないですね。とにかく「そこで彼らに起きたことを明かにしたい」ということを軸に置いて、いろんな手法を動員して書くという形になっているので、章によって筆致も大きく変わるわけですよね。そもそも第一章が300ページ以上あって、すごいなと思いました。一章だけで一冊にできる。

三上 私、高校生のとき、学徒兵の遺書を集めた『きけ わだつみのこえ』(岩波文庫)を毎日、通学電車の中で読んでいたんです。だから持ち歩ける薄い本にして、毎日開いて「いろんな少年兵と出会ってくれるだけの本でいいや」と最初は思ったのに、結果的に取材が暴走して分厚くなりました。ホントは最初の3分の1の証言だけで一冊にした方がわかりやすかったかもしれない。

荻上 でも逆に、分けなかったことで、ぜいたくな一冊になりましたよね。被害者側の証言と、ある種の加害に携わった側のストーリー。流れをしっかりと追いかけていくことに加えて、そこで起きたことをある程度プロットして(筋立てて)いくような章というものを紡いでいって。

いわゆる戦史ものとか戦記ものだと、『レイテ戦記』(大岡昇平著、中公文庫)みたいに重厚に描かれていくみたいなものを想定するかもしれないんですが、この本は従来の「戦史」とはまた違う。「スパイ戦の舞台となった生活史」かもしれない、それをさまざまな証言から立体的に浮き彫りにしていくものなので、歴史的な部分を「こうだった」と記述する部分は比較的少ない構成になっていますよね。

いわゆる戦史ものとか戦記ものだと、『レイテ戦記』(大岡昇平著、中公文庫)みたいに重厚に描かれていくみたいなものを想定するかもしれないんですが、この本は従来の「戦史」とはまた違う。「スパイ戦の舞台となった生活史」かもしれない、それをさまざまな証言から立体的に浮き彫りにしていくものなので、歴史的な部分を「こうだった」と記述する部分は比較的少ない構成になっていますよね。

鳥瞰してそれらの全容を見渡すことは、実は今でもできないわけです。ドキュメンタリー映画が公開されてから、証言者の中でも、「えっ、あの隊長はそういった人だったのか」ということを、見て初めて当事者が知る、というような驚きみたいなものがあったり。

だから証言の重みと、その証言を支えるさまざまな前提みたいなものと向き合ってもらわないと、「多くの少年兵たちがだまされて動員されたんだよ」とか「島民たちが強制的に移動させられて、病気で次々と亡くなりましたよ」とか「虐殺されました」という、短い文字数、それこそワンツイートで収まるようなエピソードにまとめてしまうと捉え切れないような感情の起伏みたいなものが、この本には描かれている。むしろ、そちらの方が強調される筆致になっているので、これはとてもおもしろい。

「戦ったおかげで今がある」というトリック

証言することで温存される戦争肯定の図式の罠

三上 どの章が一番印象に残っていますか。

荻上 僕は仕事のためにいろんな証言集をとにかく読む日々なので、第一章は自分の今のやっている仕事にもかかわりそうだなと思うところがありますね。折り目をつけながら楽しく読みました。どの章が一番かと言われると、なかなか難しいですけど、映画でも強調されていた後半部。虐殺をめぐる、住民がスパイ扱いされていくあたりは、やっぱり興味深かったですね。ある意味では、ミステリー仕立てみたいな格好にもなるわけじゃないですか。被害に遭った側がいろいろ証言していって、でも「なぜ巻き込まれたのかわからない」となる。それを、加害の側に回る人物に焦点を当てることで解きほぐしていく。

あと、戦後の話が少し出てきましたよね。「沖縄の人にはスパイが多い」という戦時中に軍によって言われたことが、戦後も沖縄の人たちを苦しめていて「沖縄にスパイが多かったから負けたんだ」というような型に回収されていくと。それを読んで、「ああ、これは地続きで、今も危険なんだな」ということを感じ取れたんです。

第一次世界大戦で敗戦したドイツ内では、「ドイツは戦場では奮闘していたが、<背後からのひとつき>で敗北した」という言説が広がりました。「ユダヤ人が真面目に戦わなかったんだ」「そのおかげで、今、ドイツは苦しいことになっているんだ」というものです。ナチスが結党したのは1920年ですが、その前からユダヤ否定論は強かった。そのような「戦後の空気」に何が残るかということも、今と地続きで考えなくてはなりません。

じゃ、日本でそのときに植えつけられた「沖縄にスパイが多い」という言説によって、その後のさらなる排除みたいなものも起き得たんじゃないかな、ということを想像すると、ちょっとゾッとしました。

三上 この本の「おわりにかえて」の注でも書きましたが、沖縄選出の伊江朝助(いえ ちょうじょ)議員は終戦直後の1945年12月の国会で、「奄美諸島の徳之島に脱出した盛脇中尉という人物が、今回の沖縄戦線の失敗は琉球人のスパイ行為によると放送し、それが九州地区に流布された」と報告し、そのせいで疎開民が脅迫された、と訴えています。そんなふうに敗戦の責任を沖縄にべったりなすりつけて、「沖縄にスパイがいなければ負けるはずがなかった」という人たちがいたんです。でも、どう考えても日本はアメリカに負けるしかなかった。最初から負けるのはわかっていたにもかかわらず、そういうことを言う。溜飲が下がるんでしょうね、大衆の。

荻上 そうですね。あとは、陸軍中野学校の話は、他の本でも読んだりはしていたんですけれども、三人の人物に焦点を当ててまとめていくことで、体験的に読める気がしました。

三上 はい。中野学校出身の村上治夫隊長と岩波壽隊長の二人と、今も生きている方で、中野学校の分校出身で、岐阜で少年ゲリラ部隊の教官をしていた野原正孝さんですね。実は昨日、野原さんから手紙が来たんです。本をお送りしたお礼状として。短い手紙ですが、私ちょっとショックだったんです。その前に送っていただいた年賀状には「三上さんみたいな人に出会えて、わしの人生おもしろくなった」みたいなことが書いてあったのに、今回の手紙は「あの当時、国のため、天皇陛下のためといって尽くしたことに後悔はありません。でも、あなたのような広い知見を持って、このような本にまとめられた歴史として見たときに、一抹のわびしさを感じます」と。

野原さんは97歳になって、絶対しゃべっちゃいけないと言われた中野学校のことも、「もう終わりだろう」と思って、新聞記者に話した。彼女が私の映画を見ていたところからつながったんですけれど。それで、沖縄で少年兵に実際に戦わせたことを映像で紹介すると「知らんかった、本当に戦ったんや」と言って涙を流されていました。だけど結局、本にまとめられて読んだら、わびしさを感じてしまった、と。今年98歳になる野原さんの人生の最後に私がやったことは、彼の人生の肯定につながらないことだったんだな、と思ったんです。

この本にも書きましたが、野原さんは今も自分が中野学校の一員だったという気持ちで、そのときの規律を守って誇りも持って、中野学校の人間としてまだ生きていると。そういう誇りを私はこの本で決して潰してはいないと思います。でも、俯瞰して見れば「こういう流れの中の一つの駒として自分は機能していて、もし本土上陸があったら村上や岩波みたいになっていたんだ」とか「実はこういうことだったんだ」という種明かしみたいなことを97、98歳になって、位置づけられたくはなかったかもしれない。

しかし、そんなふうに私のような取材者に歴史の中に位置づけられた結果、「こういうシステムに二度とだまされちゃいけないぞ」と提言できる戦争体験者へと変化していった方は、何人もいらっしゃいました。野原さんも、中野学校を知る最後の証言者としてそうなっていってくれたらいいな、と勝手ながら望みをもっています。

荻上 でも、自分の中にガチッと作られていた思考のスキーマ(図式)みたいなものが、何かの語りに出会うことで、語り直しを求められる、みたいなこともありますよね。特に被害に遭った方々が、さまざまな災禍の中、戦禍の中で語り継いでいく。それも50年、60年、70年たって、ようやく語れるという人もいると思うんです。そうした方々も含めて、語ること、あるいは語らないこと、それぞれの選択を重ねていくことで、自分のスキーマというものを塗り重ねていくというか、肯定していく。語って、「自分はこうだった、ひどいことをされたんだ。だから、それを打ち壊していこう」という立場もあれば、「あのことはなかったかのように対処していこう。それにかかわるようなことには触れないように」というふうにストレスマネジメントするみたいな格好で生活されている方もいると思うんです。でも、語るほうも語らないほうも、それぞれの仕方で歴史について否定的な面ももたらしてしまうところはあると思うんです。

荻上 でも、自分の中にガチッと作られていた思考のスキーマ(図式)みたいなものが、何かの語りに出会うことで、語り直しを求められる、みたいなこともありますよね。特に被害に遭った方々が、さまざまな災禍の中、戦禍の中で語り継いでいく。それも50年、60年、70年たって、ようやく語れるという人もいると思うんです。そうした方々も含めて、語ること、あるいは語らないこと、それぞれの選択を重ねていくことで、自分のスキーマというものを塗り重ねていくというか、肯定していく。語って、「自分はこうだった、ひどいことをされたんだ。だから、それを打ち壊していこう」という立場もあれば、「あのことはなかったかのように対処していこう。それにかかわるようなことには触れないように」というふうにストレスマネジメントするみたいな格好で生活されている方もいると思うんです。でも、語るほうも語らないほうも、それぞれの仕方で歴史について否定的な面ももたらしてしまうところはあると思うんです。

語るほうで言うと、戦中のさまざまな出来事を語りつつ、その語りの着地点として「そういうふうに一生懸命戦ったから今があるんだ」という語りに着地させますよね。

たとえば、靖國神社にある遊就館(太平洋戦争の戦没者や軍事関係の資料を展示する施設)で共有されている歴史観というのは、僕は非常に上手にできているなと思っています。稚拙だけど、上手。これは安倍首相なども繰り返し発言するのですが、「戦ったおかげで今がある」というフレーズがありますね。これには、ストーリー的な意味づけと、プロット的な意味づけ、両方で解釈できるんですよ。

「戦った。そして今がある」というプロットと、「戦ったから今がある」というストーリーは別問題です。でも「戦ったから今がある」というと、両方にとれるような発言によって、「あの戦争は不可避的だった、必要だった」というふうに位置づけられる。なおかつ、「そこで人が死ぬのも致し方がなかった」「むしろ死んだ人を英霊として褒め称えるべきだ」「それを犬死扱いするのはけしからん」という情緒的な物語にしてしまう。加害側の責任や、虐殺などの解明責任なども全て、「致し方がなかった」「必要だった」と肯定していくようになるわけです。

三上 トリックですよね。

荻上 そうです。そうしたことを肯定するために、当時の「良かったエピソード」とか、「特攻隊の遺書」をメタ認知なく賛美したりとか、あるいは誰かが亡くなったエピソードも、「勇ましく」というような修飾語で塗り重ねていく。こうした語りは、ある種の人々にとっては、機能的に求められていたんだと思います。「苦労したのは、だまされていたのだ」という語りにたどり着く人ばかりではない中で、「苦労したけど、いい面もあったんだ」「犬死ではないんだ」と、認知的不協和を慰撫していくような物語。しかし物語は自走していくので、それをベタな歴史認識として捉える人もたくさん出てくる。

そう考えると、証言をしさえすれば「歴史に対して誠実」で、なおかつ「本人の考えが塗り替わった、成長した」みたいに捉えられるかというと、そうではないわけですよね。「ある語りを語り続けていくことによって、一種のスキーマというものをむしろ温存し、ある種の歴史観を排除する」ということも起こり得るわけです。

じゃあ、そういう証言を引き出さなきゃよかったのか。やっぱりあるいは語ることがいいのか。ここだけで分けることはできません。問題なのは、その個々人の中に温存され続けてしまっている「戦争観のスキーマ」だと思うんです。それを自覚的に取り出していきながら、史料批判などを重ねる。その結果として個々人のスキーマが変わるのであれば、個々人へのケアは必要かもしれないけれども、そうした物語の変更に対して躊躇をしていたらインタビューはできない。そこはもう、役割を担うしかない。

三上 それはそうなんですよね。おっしゃるとおりですね。

私もずっと靖國の問題をやっていたんですけど、本当に遊就館は、一緒にいる人たちがその場に持っていかれているのがわかるぐらいよくできていて。問題のすりかえなんだけど、だまされちゃいますよね。

だって、自分の息子を戦争で奪われたお母さんたちは戦後、「こんなむごい作戦をやっていたのか」とか「捨て石以下の扱いを受けて、食料の補給もなければ、武器の補給もなくて、ほとんどが餓死とか病死していたのか」ということを知ったら、本当なら怒るべきですよね。でも怒らないで「自分のかわいそうな息子に花嫁さんを」と花嫁人形をプレゼントして、靖國神社がたくさんの花嫁人形を飾って涙を誘う。戦後も軍国の母を引きずって生き続けるほうが、国家の罪を追及するより楽なんですよね。特攻隊の遺書とか、日本人形とかを見て泣くほうが、見ているほうも楽です。だけど、あの戦争をどう捉えるかという意味で、みんなが楽なほうを選んだ結果、靖國神社はずっと生きちゃう。むしろ息吹を新たにして、今も、存在を増してきている。

なぜ少年ゲリラ兵たちは今、

過酷な体験を証言してくれたのか?

三上 この本にも書きましたが、虐殺部隊(日本軍の敗残兵たち)と一緒にいた護郷隊の少年兵がいて、その間に何人も島の人たちが(スパイ容疑で)殺されていくんです。殺害現場にはいなかったにせよ、虐殺部隊と共にいたと証言をすれば「何で止められなかったの」と責められる可能性もあるから、普通だったら絶対言わないですよね。だけど彼は、天真爛漫に(無防備に?)ありのままを証言してくれる。当時はこの部隊から離れられなかった、と。こういうふうに、少年兵は自分の部隊から離れた後も敗残兵らに使われていたケースも複数あり、加害者の近くにいたことが類推できてしまう。

荻上 小さなコミュニティーの中で、被害と加害の側が、お互いどこに暮らしているかというのがある程度わかる、場合によっては会いに行くことすらできるような状況の中で、さまざまな被害、加害について語り出すと、ある意味、何かの蓋を開けてしまう。収拾がつかなくなるかもしれないし、それぞれの生活があるだろうということを踏まえて、語らないという選択をする方は多いと思うんです。

でも、語らないというのは結構難しいもので。日常の中で、わざわざその相手に対して語りを求めていくとか、身近な誰かに言うということは、本人の選択としてはしないかもしれないけれども、コンタクトがあったときについ語ってしまうということは、あるんですよね。「あえて語るまい」と思っていたけれども、時間がたって、とか、離れた場所で、とか、あるいは聞き手が海外から来た人だったり、ある意味での外部に対して、問われれば口を開くということは結構あって。

でも、語らないというのは結構難しいもので。日常の中で、わざわざその相手に対して語りを求めていくとか、身近な誰かに言うということは、本人の選択としてはしないかもしれないけれども、コンタクトがあったときについ語ってしまうということは、あるんですよね。「あえて語るまい」と思っていたけれども、時間がたって、とか、離れた場所で、とか、あるいは聞き手が海外から来た人だったり、ある意味での外部に対して、問われれば口を開くということは結構あって。

戦争証言というのはいろんなパターンがあるんですけど、たとえば30年、40年、50年という節目のタイミングに、記者とかがインタビューに行ったり、あるいは戦友会が同窓誌をまとめるので寄稿してくれ、というような場合もあります。仲間に語るのか、郷土に語るのか、記者に語るのか、募集に応じて寄稿するのか。その語りによって集まる証言のレパートリーも違うんですよね。あと、空襲体験というのであれば、おのずと女性の証言がシェアが多くなったりする。徴兵されていない者の語りですからね。語りのテーマを選ぶ段階で、どんな語りになるのかというバイアスというのは出てくるわけです。そうすると、メディアの性質ごとに、違う語りのモードで記憶を呼び起こされることになるので、場合によって、「この聞かれ方ならしゃべってみるか」と、語り始めてしまうということはありますよ。

三上 語るチャンスをどこかで潜在的に待っていたりするんですよね。もう封印したつもりでも、「一回だけ、特に死ぬ数年前に蓋が開く」というようなことを、沖縄戦研究者の人たちもよく言うんです。あと、この本に登場する当時14歳の少年兵だった方が、目の前で日本兵が同じ日本兵をスパイ容疑で殺したことについて初めて語ったのは北海道の新聞の取材でした。「北海道の新聞ならいいか」というのがきっかけでした。

荻上 「もしかしたら自分に降りかかる現実の影響が、そこなら少ないだろう」と思えるというところもあるかもしれませんし、あるいは言い訳、エクスキューズをして語ることを自分に許す、とか。

三上 だと思います。何か許すきっかけがどこかで待っているのかもしれないですよね。

荻上 うん。そうですね。

プロフィール

荻上チキ(オギウエ チキ)

1981年、兵庫県生まれ。評論家。メディア論を中心に、政治経済、社会問題、文化現象まで幅広く論じる。「シノドス」など、複数のウェブメディアの運営に携わる。著書に『日本の大問題 残酷な日本の未来を変える22の方法』(ダイヤモンド社)、『ウェブ炎上 ネット群集の暴走と可能性』(ちくま新書)、『ネットいじめ ウェブ社会と終わりなき「キャラ戦争」』(PHP新書)、『僕らはいつまで「ダメ出し社会」を続けるのか 絶望から抜け出す「ポジ出し」の思想』(幻冬舎新書)等、共著に『ネットと差別扇動: フェイク/ヘイト/部落差別』(解放出版社)他多数。

1981年、兵庫県生まれ。評論家。メディア論を中心に、政治経済、社会問題、文化現象まで幅広く論じる。「シノドス」など、複数のウェブメディアの運営に携わる。著書に『日本の大問題 残酷な日本の未来を変える22の方法』(ダイヤモンド社)、『ウェブ炎上 ネット群集の暴走と可能性』(ちくま新書)、『ネットいじめ ウェブ社会と終わりなき「キャラ戦争」』(PHP新書)、『僕らはいつまで「ダメ出し社会」を続けるのか 絶望から抜け出す「ポジ出し」の思想』(幻冬舎新書)等、共著に『ネットと差別扇動: フェイク/ヘイト/部落差別』(解放出版社)他多数。

三上智恵(みかみ ちえ)

ジャーナリスト、映画監督。毎日放送、琉球朝日放送でキャスターを務める傍らドキュメンタリーを制作。初監督映画「標的の村」(2013)でキネマ旬報文化映画部門1位他19の賞を受賞。フリーに転身後、映画「戦場ぬ止み」(2015)、「標的の島 風かたか」(2017)を発表。続く映画「沖縄スパイ戦史」(大矢英代との共同監督作品、2018)は、文化庁映画賞他8つの賞を受賞した。著書に『戦場ぬ止み 辺野古・高江からの祈り』『風かたか「標的の島」撮影記』(ともに大月書店)等。

ジャーナリスト、映画監督。毎日放送、琉球朝日放送でキャスターを務める傍らドキュメンタリーを制作。初監督映画「標的の村」(2013)でキネマ旬報文化映画部門1位他19の賞を受賞。フリーに転身後、映画「戦場ぬ止み」(2015)、「標的の島 風かたか」(2017)を発表。続く映画「沖縄スパイ戦史」(大矢英代との共同監督作品、2018)は、文化庁映画賞他8つの賞を受賞した。著書に『戦場ぬ止み 辺野古・高江からの祈り』『風かたか「標的の島」撮影記』(ともに大月書店)等。

荻上チキ×三上智恵

荻上チキ×三上智恵

大塚久美子×塚原龍雲

大塚久美子×塚原龍雲

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり