選べない命――「不幸」な子どもなのか

室月 「選べない」といえば、河合さんのノンフィクション『選べなかった命』がありますね。どんな本なのか、解説していただけますか?

河合 『選べなかった命』では、出生前診断の誤診にまつわる函館でおきた裁判のことを中心に描きました。羊水検査で「ダウン症ではない」と言われたにもかかわらず、生まれた子どもはダウン症で、合併症で3カ月でその子は亡くなってしまった。その両親が医師を訴えた裁判は、日本初の「ロングフル・ ライフ(wrongful life)訴訟」ではないかと言われました。”wrongful life”は「不当な生」のような意味らしいのですが、日本語では訳しようがないそうです。命を巡る葛藤を様々な方にお話を聞きました。

取材の中で、出生前診断を医師の判断で受けられず、ダウン症の子を産み、裁判を起こした家族にも会いに行きました。裁判から20年経っているのですが、両親はその子どもをかわいがり大切に育てて、「もう、この子のいない人生なんて考えられない」と言っていました。そう考えると、選択することの恐ろしさも感じます。あのとき、医師が出生前診断をしていたら、どうなっていたのだろうと。

函館の裁判では、家族の側が勝訴しました。それでも「やっぱり、あの子に会えてよかった」とお母さんは言ったんです。裁判的には不利な発言かもしれませんが。ただ、誤診があってよかったという意味ではない。どんな選択をしても後悔もある一方で、良いと思えることもあるんだと思いました。

室月 この『選べなかった命』というタイトルは、ご自分でつけたんですか?

河合 編集者の方と相談して決めました。

室月 タイトルは成功していると思います。普段からこういうことに関わっている人間からすると、ちょっとギョッとするタイトルですよね。でも読んで行くとニュアンスが違うことがわかる。

河合 この「選べなかった」という言葉は、子どもを産むか産まないかを選べなかったというだけではなくて、もっと深い意味を込めました。例えば強制不妊で自分の次の命を産むことさえ「選べなかった」命があったことも含めて考えています。

室月先生の本で驚いたのは、「不幸な子どもの生まれない運動」に対して一部評価している点です。1966年に兵庫県からはじまり、羊水検査を推進したこの政策は、優生思想であると非常に大きな批判を受けましたよね。

室月 優生思想であるという批判はその通りだと思います。ただあの当時は、旧優生保護法のもとで遺伝する病気ではない「意志薄弱」やハンセン病の人たちも手術の対象になりました。医学的にはもちろんあきらかにあやまりですし、当時の医学常識からいってもやはりおかしい。そんな中で「不幸な子どもの生まれない運動」は、科学的根拠に基づこうとした、医師たちの改革運動の面もありました。その点で、優生思想だという批判は仕方ないとは思いながら、単に切り捨ててしまうこともできないと感じています。

河合 なるほど。科学的な根拠のない旧優生保護法よりは、科学的な別のアプローチをしようとした。その気持ちは分からなくはないのですが、やはり「不幸な子ども」という言い方も、大きな問題だと思います。

室月 「不幸」と決めつけるのは、明らかに誤っていますね。

河合 「遺伝学的にちゃんと調べて評価してあげよう」という、医療者の上から目線があります。もしかすると、医師や行政も悪いことをしているとは考えていなかったかもしれない。非倫理的な行為は、善意から生まれることもあるんだろうなと思いました。医師の倫理観に患者は左右される面があるのではないでしょうか。

室月 医療におけるパターナリズムの問題ですよね。少し関連する話ですが、日本と欧米の遺伝カウンセリングは違うなと感じることがあります。欧米は情報提供のみに徹して「あとは自分で決めてください」で終わってしまう。

ところが、我々の場合は、かなりお話をして、中絶を選んだ場合には――口はばったいですけど――その後のグリーフケアや次の妊娠まで寄り添うわけです。そうした面で、欧米と比べてパターナリスティックなところがあるだろうなという感じも抱いています。

出生前診断はどこへ行くのか

河合 最後に、出生前診断の未来についてお話しできればと思います。

室月 テクノロジーの進歩は止めようがありません。「新型」出生前診断などと言われていますが、もう次の世代の出生前診断は始まっています。

これからは、遺伝子改変ないしはエンハンスメント(enhancement)の議論も進んでいくでしょう。遺伝子操作によって、健康で、勉強やスポーツに優れている「パーフェクトベイビー」をつくることは倫理的にいいのか。技術的にはもう可能であり、一部ではもう行われています。我々が技術とどう折り合いをつけていくのか、あるいは経済との兼ね合いで規定されていくでしょう。

河合 医療だけで決められることではないので、医療関係者だけに任せず、みんなでもっと話せたらいいなと思います。

室月 こういう場合、日本は非常に逡巡しながら進めて行くんです。これは日本の悪いところでもあり、いいところでもあると思います。例えば中絶についても、欧米ではキリスト教的な背景があるので、基本的に反対です。しかし胎児に重い病気があるとわかった場合には認めてもいいのではないかと考える。欧米の合理主義的な考え方です。

しかし日本では中絶については本人の選択を認めるけれども、出前診断で胎児の病気を理由に中絶することに関しては、倫理的な問題があるとする立場に立っています。一般的な中絶は認めるが、選択的な中絶を認めないというこういった考えかたは、実は欧米人にはなかなか理解しがたいようです。ただしそういった日本的な考えかた、価値観は一概に否定する必要はないと私は思っています。

河合 本では胎児条項についても触れられていますね。日本では現在、胎児の状態によって中絶することは認められていません。

室月 中絶に胎児条項を入れるのかについては一種のタブーになっています。優生主義につながってしまうとの指摘も根強い。ただ、議論を先延ばしにしているだけでいいのか。「命を選ぶ」ことはどうしても許容できない、となる気持ちはよく分かります。でも妊娠中のリスクを抱えるのは女性ですし、社会環境が十分に整っているとも言えない。そんな状況で中絶する女性を、一方的には責められないと思います。

ただ中絶が非常に濫用されているところもあるんです。例えば、染色体にちょっとした数の違いがあるけれども、知的にも運動的にも全く問題がない体質の方がいます。医療の分野に関わる人では、選択的中絶の対象にならないだろうとコンセンサスができているのですが、染色体検査の結果だけを見て、ほとんどの方が中絶を選んでしまう。

それでも患者さんの意向にそわなければいけないので、その選択を医療者は拒否できない。非常につらいですよ。だから胎児条項をタブーにするのではなく、もう少し議論したいと思っています。

河合 タブーにしているのはいったい誰なのか。実は障害を持った人自身もタブーにされることで、傷つく面もあるのだと思います。難しい話ですが、タブーや聖域をつくらずに話し合っていきたいですね。

取材・文/山本ぽてと 撮影/YUKAKO NOMOTO(日本の志)

プロフィール

室月淳(むろつき・じゅん)

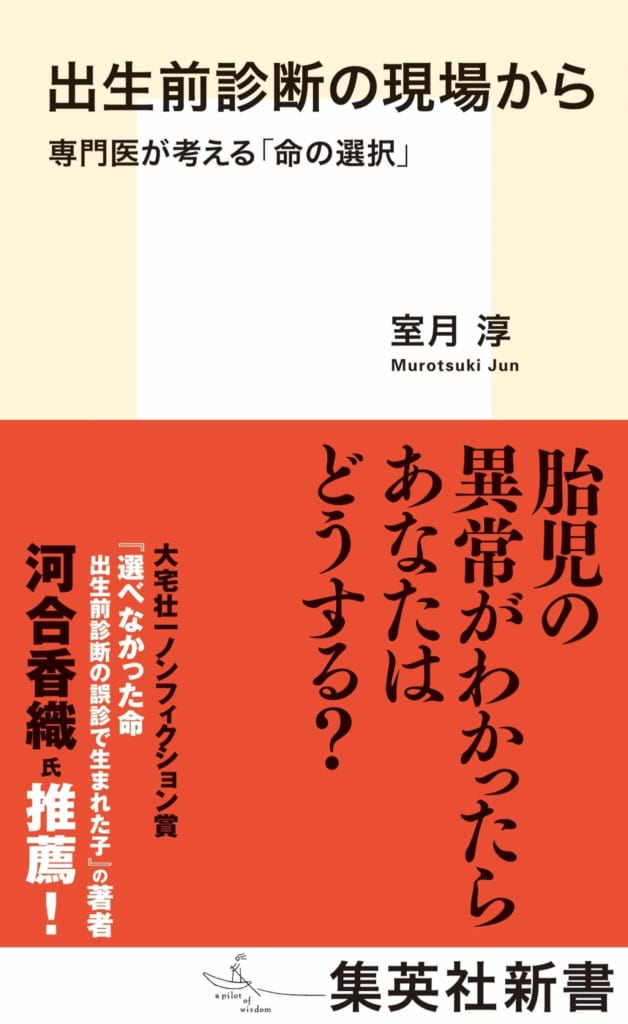

1960年、岩手県生まれ。東北大学医学部卒業後に東北大学医学部産婦人科に入局。カナダ・ウェスタンオンタリオ大学ローソン研究所に3年間留学し、国立仙台医療センター産婦人科医長、岩手医科大学産婦人科講師などを経て、現在は宮城県立こども病院産科科長。東北大学大学院医学系研究科先進成育医学講座胎児医学分野教授を併任。共編著に『骨系統疾患−出生前診断と周産期管理』『妊娠初期超音波と新出生前診断』、単著に『出生前診断の現場から 専門医が考える「命の選択」』がある。

河合香織(かわい・かおり)

1974年生まれ。ノンフィクション作家。神戸市外国語大学外国語学部ロシア学科卒業。2004年に出版した『セックスボランティア』で障害者の性と愛の問題を取り上げ、話題を呼ぶ。2009年『ウスケボーイズ―日本ワインの革命児たち―』で小学館ノンフィクション大賞を受賞。2018年『選べなかった命―出生前診断の誤診で生まれた子』では大宅壮一ノンフィクション賞と新潮ドキュメント賞を受賞した。

室月淳×河合香織

室月淳×河合香織

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり