「ジェンダー平等」がSDGsの目標に掲げられる現在、大学では関連の授業に人気が集中し企業では研修が盛んに行われているテーマであるにもかかわらず、いまだ差別については「思いやりが大事」という心の問題として捉えられることが多くあります。

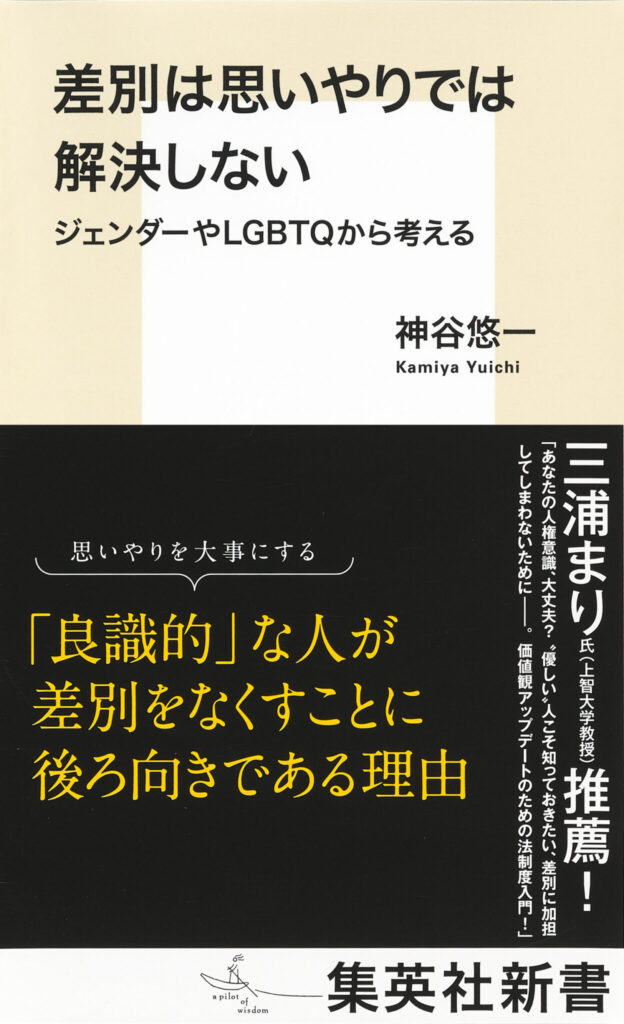

なぜ差別は「思いやり」の問題に回収され、その先の議論に進めないのでしょうか? 女性差別と性的少数者差別をめぐる現状に目を向け、その構造を理解し、制度について考察。「思いやり」から脱して社会を変えていくためにいま必要な一冊が、『差別は思いやりでは解決しない』です。

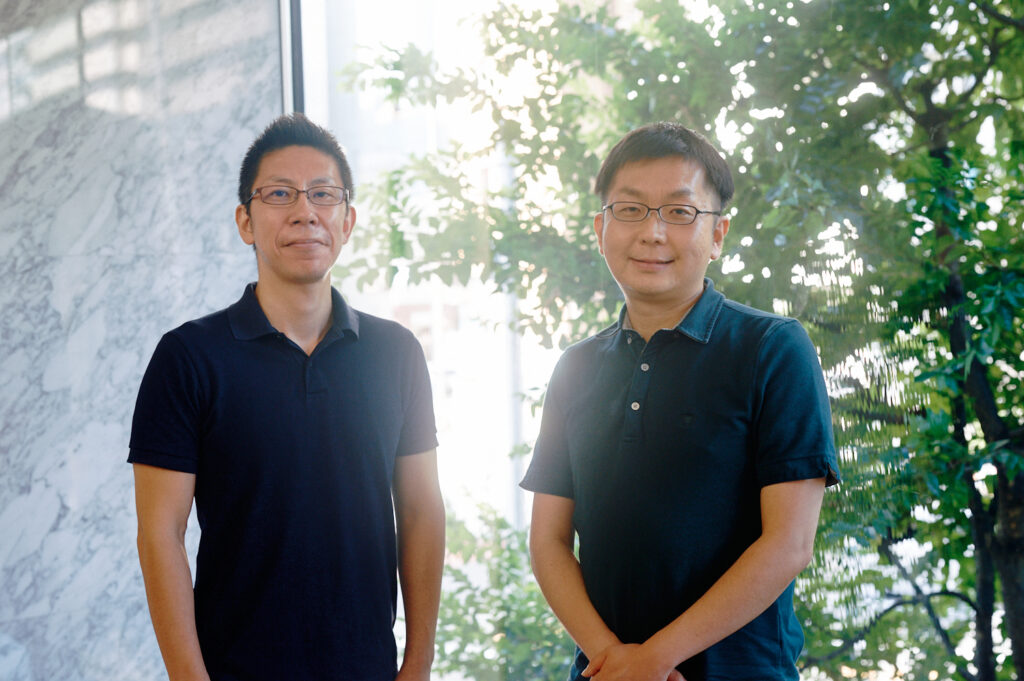

本書の刊行を記念し、著者でLGBT法連合会事務局長の神谷悠一さん、ゲストに早稲田大学准教授の社会学者であり、『LGBTを読みとく クィア・スタディーズ入門』著者である森山至貴さんをお招きした対談を企画しました。

「人を守るのは思いやり」だという刷り込み

森山 神谷さんの『差別は思いやりでは解決しない』、とてもいい本でした。まず、タイトルがすごくいいなと思って。差別をなくすには「他者への思いやりを持つ」だけでは大した意味はなくて、一定の基準となる制度や法律を整えていく必要があるという話、私もずっとそう思っていたので、非常に共感を持って読みました。

神谷 ありがとうございます。

森山 私も大学で差別や人権についての講義をすることがあるのですが、神谷さんが書いておられたように、学生がレポートの締めなどに「思いやりが大事だと思いました」「これから気を付けなければいけないと思いました」と書いてくることがすごく多いんですよね。「そういうことは書かないでください」と指示しても書いてきます。

それは、その学生自身の責任だというよりも、「そう書きなさい」とずっと誰かに教わってきた結果だと思うんです。「差別を解決するには思いやりが大事だ」と自発的に考えているわけではなくて、誰かがそう教えてきた可能性がある。だとすれば、そこの部分は変えていかないといけないんじゃないかと思います。

神谷 私も先日、ある自治体で「人権都市宣言」という看板が掲げられていて、そこに「思いやりを持って優しい人になりましょう」というようなことが書かれているのを見かけました。すごく象徴的だと思ったんですが、人権を守るのは思いやりなんだということが、やっぱりいろんな場で刷り込まれているんだなと感じます。

教育現場などを見ていても、「思いやり」について教えるのが何よりいいことだという感覚が、先生たちの中に深く浸透している気がします。「そうではなくて、まずはルールを決めて、ある一定の水準で権利を担保しましょう」という話をすると、嫌な顔をされたこともありますね。

森山 人権というのは誰かが誰かを傷つけようとしたときに、それを跳ね返すことができる道具のようなものだと思うのですが、その「跳ね返す」ことに対してなぜか強い抵抗感を持つ人がいるんですよね。それで結局、すべてが「思いやり」に回収されて、人を守るのは人の善意や思いやりという感覚になってしまう。本来、人の優しさを頼みにしなくても人は守られるというのが人権の考え方のはずなのに、守られるかどうかは助ける側の善意にかかっているという、ねじれた状況がいろんな場面で起こっている気がします。

神谷 企業もそうですね。企業は教育現場とは違って、労働法を守らなくてはならなかったり、取引先との契約があったりと、日々いろいろな「縛り」の中で、基準に沿って仕事をしているはずなのですが、なぜかジェンダーとか人権に関することになると、法律や制度といった基準に沿って取り組もうとする意識が欠けていることが多いと感じます。

森山 ちょっと考えたら分かる話で、「労働者の権利を守るために、経営者は労働者に対して思いやりを持って接しましょう」と言ったら、「そんなの何の意味もないよ」って誰でも突っ込むと思うんです。それなのに、ジェンダーの話になるとそうならない。

神谷 報道機関でも「気を付けます」「思いやりを持ちます」という意味の文言を使うことが多いと思います。普段、さんざん社会問題について報じているはずなのに、なぜ「基準に沿って物事を進めましょう」という発想がなくなってしまうのか。すごく疑問です。

「思いやり」が思考を止める

森山 教育現場で「思いやり」がクローズアップされがちなのは、自発性や自主性という問題と関係があるように感じます。つまり、「『言われたからやります』ではダメですよ、自分で考えて行動しましょう」ということを教えたいという思いと、「基準に従って言われたとおりに行動しないと、人の権利を守れない」という話が、教育理念の中でぶつかってしまう。そのときに「大事なのは思いやり」という話でごまかしてしまうということだと思うんです。

その結果として、自発性や自主性という概念が、本来あるべきではないところに置かれてしまっているというんでしょうか。自発性、自主性と言いながら、それは「他人が嫌がらない範囲」に限られていて、「権利を侵害されているから抗議します」というときには、「それは自発性ではなくてわがまま」と言われてしまう。自発性、自主性という言葉が、すごく狭い檻の中に閉じ込められている気がします。

だから、「差別は思いやりでは解決しない」に対しては、もちろんまずは「思いやりではなく権利の問題だ」と応答すべきなんですが、そこで言われている「思いやり」という言葉が、そもそも互いの権利を尊重するような広さを持っていないということも指摘する必要があるんじゃないでしょうか。思いやりって本来は良いものであるはずなのに、その良さを発揮できる状況に置かれていない。場合によっては、社会規範に対して迎合的であることが思いやりであると思われている場合さえあるような気がします。

神谷 本の中でも、ダイアン・J・グッドマンの言う、社会的公正への「抵抗」の話を引いて説明しましたが、社会規範を内面化している人が、それとは異なる、もっと多様性を受け入れようという考え方と出会ったときに、自分の身を守るために思考、あるいは行動を止めてしまうことがあります。「思いやり」という言葉には、その「思考や行動を止める」機能があるのかもしれないですね。

森山 サラ・アーメッドというクィア理論の専門家が書いた『フェミニスト・キルジョイ』という本があります。アーメッドはこの本の中で、フェミニストは「ここにこういう問題がありますよ」と指摘すると、いつも「おまえがそういうことを言うからいけないんだ」と、指摘した側に問題があるかのように言われ、「キルジョイ(楽しみに水を差す人)」扱いされてきた、と述べているんですね。それを読んで、「思いやり」という言葉にも、「水を差さない」「キルジョイにならない」という意味合いが含まれてしまっているんじゃないかな、と思いました。「問題がここにある」と指摘して、火花を散らして議論して解決するということには絶対に至らない、常にそういう位置にとどまる言葉が「思いやり」なんじゃないかと。

神谷 でも、「思いやり」で思考を止めているその先に進んでいかないと、社会全体がずっと同じところにとどまってしまいますよね。たとえば学校や会社などの組織で何か問題が起こったときにも、「思いやり」でなんとなく丸く収めて解決したふりをしようとするけれど、本質的には解決していないのですぐにまた噴出してくるということにもなると思います。

やっぱり、「思いやりを持とう」で終わらせるのでなく、構造的に問題を把握して、ルールや決まりを作りながら、二度と同じような問題が起こらないようにしていく必要がある。特にジェンダーやLGBTQに関する問題については、そういうことがなかなかできていません。この本ではそこに焦点を当てて、具体的な事例を挙げながら「思いやりでは何も解決しないんだよ」ということを解説したつもりです。

森山 パワーハラスメントの防止規定とか、女性活躍推進法についてとか、どの法律がどんな場面で使えるのか、どう自分たちに関連してくるのかということを、わかりやすくまとめて書いてくださっているのもありがたいです。学生にも読んでもらいたいなと思いました。

「あなたも私も、みんなこの社会にいていいんだよ」

森山 さて、本書の3章では、トランスジェンダー差別について取り上げられていますよね。トランス女性がトイレなどの女性スペースを使用することに対して「トランスジェンダー差別と女性差別が対立する問題」だと言われたりもしていますが、このような構図で捉えるのは不適切だ、と書かれていて、「書いてくれてありがとうございます」という気持ちになりました。

特に、法律的な観点からの話がとても重要なポイントだと感じました。トランスジェンダー女性については、「男性が女子トイレや女風呂に入ってきて『私はトランス女性だ』と主張したらどうするんだ」などと、個別具体的なシチュエーション──中には、そんなシチュエーションそもそもあり得ないよ、というものも含まれているのですが──における恐怖を理由とした、権利をめぐるバックラッシュが起こっています。そこでは、トランスジェンダーの人たちが実際に何を望んでいるのかも、制度的に今どうなっているのかということもほとんど無視されたまま、「レトリックでうまく言ったほうが勝ち」「お客さんを味方につけたほうが勝ち」みたいな雰囲気になってしまっている。それに対して冷静に、「法律的にはこうですよ」「制度はこうなっていますよ」と、噛んで含めるようにして説明して応答してくださっているのが、とてもありがたいなと思いました。

神谷 5章の、LGBTQをめぐる法制度の現状でも関連する論点を書いています。3章でも5章でも、書いているのはこれまで重ねられてきた議論の経過というか、本当に基本の「き」みたいなところですが……。

森山 でも、基本的な論点をきちんと拾うというのは何度でもやるべきことだと思います。その上で、「女性対トランスジェンダー」といった構図とは違う方向に一歩踏み出せば、できることはいくらでもあるんだと説明してくださっていて、心強く感じました。

女性差別と、トランスジェンダーなどの性的少数者差別は、もちろん別々の問題ではあるんですけど、根っこにはやはり同じもの──私たちの社会を覆う「性」に対する価値観や構造があると思っています。だから、単純に「違う問題」と見なすのではなく、その根っこの部分に対して一緒に考えていくことができるはずなんですね。

神谷 この議論というのは、どうしても「私たち女性のほうが大変だ」「いや、トランス女性こそ大変なんだ」という、「大変さ競争」に聞こえてしまうときがあります。そうではなく、「あなたも私も大変だから、その原因になっているものについて話し合おう」といえて、かつそれが安心して議論できる場、これをどう作っていくかが重要だと思います。一方で、今はツイッターなどで議論が交わされることが多いですが、当事者がそれを目にしたときにどう感じるのか、ということも気になりますね。

森山 そうですね。「あなたたちが社会の中にいなければ解決するんだ」というような主張が議論の俎上に乗るというのは、その「あなたたち」に含まれる人たちにとっては耐え難いことですし、そもそもそんな主張が議論の俎上に乗ってしまっている時点で、フェアな議論にはならないと思っています。まずはその考えを放棄して、同じ方向を向くところから始めなければいけないんだと思うんですね。私が大学で持っている授業を受講している中には性的少数者の学生も多いんですが、そこでも「ここはみんながいていい場所だよね」という雰囲気をいかに作っていくかが自分の使命だと思っています。

神谷 それがスタートポイントだということは、何度確認してもし足りないくらい重要ですね。学生たちを見ていても、たとえば少数ではあるものの「自分の権利はマイノリティに侵襲される一方だ」と考えていたり、為政者視点で「性的少数者みたいな面倒な人間は排除したほうがいい」とコメントに書いてくるなど、いろんな人がいるんです。そういう人たちに対して、「あなたも私も、みんなこの社会にいていいんだよ」ということを素朴に確認する、そこから議論を始めるというのは、とても大事じゃないかと思います。

十把一絡げの「イメージ」で語るということ

神谷 これも本の中で書いたのですが、私は「トランスジェンダーに権利を侵害されるのではないか」と不安に思う女性が多い背景には、日本社会が性暴力全般に対して甘い、性暴力から被害者を守るための法律や制度が非常に脆弱だという事実があるのではないか、と考えています。性暴力を受けてもなかなか声を上げられない、あるいは伊藤詩織さんの事件などがそうだったように、声を上げても封じられてしまうといったことが、半ば公然と行われている。女性たちは性暴力の危険に怯え、それが「トランスジェンダーを性暴力加害者と見なす」ことにもつながっているのではないでしょうか。

だから、まずは性暴力被害者を守るための法整備を、きちんと進めることが急務だと思います。トランスジェンダーを含め、LGBTQの当事者は性暴力を受けやすいといわれますが、それはシスジェンダーの女性も同じ。本来なら、共通の立場から議論できるところがあるはずです。

そうならず、トランス女性がまるで自分たちを侵略してくるモンスターか何かであるかのように語られることがあるのは、多くの人が実のところトランスジェンダーの人たちに対してあまり興味がないからではないかと思うことがあります。ジェンダーの専門家の中でさえ、トランス女性といえば一昔前の一部のタレントにまつわる歪んだ「ステレオタイプ」だけを思い浮かべる、常時派手派手しい服を着ていて……というイメージの人がいる。今は資料や文献なども出てきていて、実際の当事者が生活している姿は、ちょっと調べたり話を聞いたりすればわかるはずなんですが、そこが完全にすっぽ抜けていると感じることがあります。「トランスジェンダーというのはこういう人たちですよ」ということを正しく伝えるだけでも、そこには高い壁があるなと感じます。

森山 「伝わらない」というのは私も感じます。でも、一人ひとりを見るのでなく、そのように「イメージで語る」というのは、これまでずっと女性がやられてきたことでもあるはずですよね。

神谷 そうなんです。たとえば、森喜朗元首相の「女性は話が長い」という発言などはまさに典型で、女性を十把一絡げにして見下し、貶める発言だったと思います。でも、そうして「貶めている発言だ」ということが、トランスジェンダーの場合だとなかなかうまく理解されないことがあるんですね。

森山 本来なら、トランスジェンダーに関する問題も、イメージだけに基づいて議論すべきではないし、そんな議論をしてもうまくいかないのは当然ですよね。だから、まずはどういう人たちなのかをもっと知ろうよ、と言い続けているつもりなんですが、なかなか伝わらない。

神谷 一方で、形だけ「多様なんだな」と認識して深く考えず、ベースとなる最低限の基準もなく、教育現場や福祉現場、役所などでの対応が「個別対応」になってしまうというのも、よくある話です。「どういう対応がいいかは人それぞれだから、まっさらから個別に対応します」というわけです。

もちろん、画一的に制度に当てはめてもフィットしないことはあるけれど、十分な勉強もしていない人が、何のマニュアルもなしに毎回イチから話を聞いて対応するとなると、当事者を傷つける二次被害を起こすことにもなりかねません。トランスジェンダーの人たちが構造的にどんな困難を抱えているのかを踏まえた上で、ベースとなる制度やマニュアルを用意することはやはり必要だと思います。

概念と現実が循環し、変化していく

森山 最後にもう一つ、神谷さんの本を読ませていただいて感じたことを。

私は社会学者で、ジェンダーという言葉を含め「概念」を扱う仕事をしていますが、概念というものは別に空中から生まれてきているわけではありません。現実に起こっている何かをよりよく記述したり、わかりやすく説明したり、場合によっては解決したりするためにあるものだから、常に現実とつながり、循環していなければならない。

だから、現実と概念が循環する中で制度が立ち上がっていったり、その制度が人々を救ったりする様子が描かれているこの本は、すごくありがたいと思いました。普段使っている概念というものがどういうものであるべきなのかということも、改めて見えてきた気がしています。

ジェンダーというのも、もともとは一部の言語にある男性名詞、女性名詞のようなものを指す言葉でしかなかったわけですよね。それが、現実に起こっていることを反映しながら、非常に多様な現象を説明したり分析したりする言葉へと変化してきた。その過程で、ジェンダーとは何なのかということに関する議論もずいぶん精緻化してきたと思います。

このように、現実をきちんと説明できるように学問の場が自分たちの理論や概念を作り変えていくということはよくあるし、それがなくなったら学問というものは終わりだと思います。

神谷 LGBTQに関する概念も、移り変わりが非常に速いですよね。アセクシャルとかアロマンティックとか、Xジェンダーとかノンバイナリーとか、さまざまな概念が分節化されて、生まれて、普及してきている。言葉のほうが、現実と照らし合わせてどんどん変わってきているわけです。

あまりにも速く変わっていくと、役所などが対応できないという問題もあるにはあるんですが、これが生きやすさにつながるところでもあると思います。

森山 トランスジェンダーという言葉も、以前にしばしば言われていた「身体の性と心の性が異なる人」というような言い方は適切ではない、という考え方が主流になっていますね。今だと一般的な定義は、「出生時に割り当てられた性別と異なる性を生きる人」という感じでしょうか。

神谷 そこは、ジェンダーアイデンティティという言葉が普及し、当事者の声も以前よりは聞くことができるようになったことで、より精緻な認識が可能になったということだと思います。

一昔前はLGBTという言葉さえ、新聞や雑誌などでは「地の文には使えません」と言われることがありました。「出生時に割り当てられた性別と異なる……」といった説明も、何を言ってるんだか分からないというので、どうしても「身体の性と心の性が……」などと分かりやすく丸めた表現に変えられていたんですよね。それが最近は、それでは現実を表していない、実態にそぐわないというので、より精緻な言葉が使われるようになってきたと感じます。

森山 そうした現実と概念との循環の全体を、良い方向へ向けていくためにあるのが制度なんだというのも、神谷さんの本を読みながら考えていたことです。現実と概念、そして制度とは、ばらばらに存在するのではなく、いつもつながって位置づけられないといけないんだと思います。

タイトルの話に戻ってしまいますが、差別を「思いやり」で解決しようとする人たちは、制度の話になじみがないところがある気もしています。差別をなくすために、こんな法律があるんだよ、こんな制度が使えるんだよと知ってもらうことには、とても大きな意味があるのではないでしょうか。「この差別って、思いやりじゃなくて制度で解決すべき問題だったんだ」と、本を読んだ多くの人が考えてくれたらいいなと思います。■

構成/仲藤里美

撮影/三浦咲恵

プロフィール

神谷悠一(かみや ゆういち)

1985年岩手県生まれ。早稲田大学教育学部卒、一橋大学大学院社会学研究科修士課程修了。LGBT法連合会事務局長、内閣府「ジェンダー統計の観点からの性別欄検討ワーキング・グループ」構成員、兵庫県明石市LGBTQ+/SOGIE施策アドバイザー。これまでに一橋大学大学院社会学研究科客員准教授、自治研作業委員会「LGBTQ+/SOGIE自治体政策」座長を歴任。著書に『LGBTとハラスメント』『差別は思いやりでは解決しない ジェンダーやLGBTQから考える』(ともに集英社新書)などがある。

森山至貴(もりやま のりたか)

1982年神奈川県生まれ。東京大学大学院総合文化研究科国際社会科学専攻(相関社会科学コース)博士課程単位取得退学。東京大学大学院総合文化研究科国際社会科学専攻助教を、早稲田大学文学学術院専任講師を経て、現在同准教授。専門は、社会学、クィア・スタディーズ。著書に『「ゲイコミュニティ」の社会学』(勁草書房)、『LGBTを読みとく ─クィア・スタディーズ入門』(ちくま新書)、『10代から知っておきたい あなたを閉じこめる「ずるい言葉」』(WAVE出版)などがある。

神谷悠一×森山至貴

神谷悠一×森山至貴

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり