先進的な音楽性により、80年代の音楽シーンを席捲したレコード会社「EPICソニー」。

レーベルの個性が見えにくい日本の音楽業界の中で、なぜEPICだけがひと際異彩を放つレーベルとして君臨できたのでしょうか? そして、なぜその煌めきは失われていったのでしょうか?

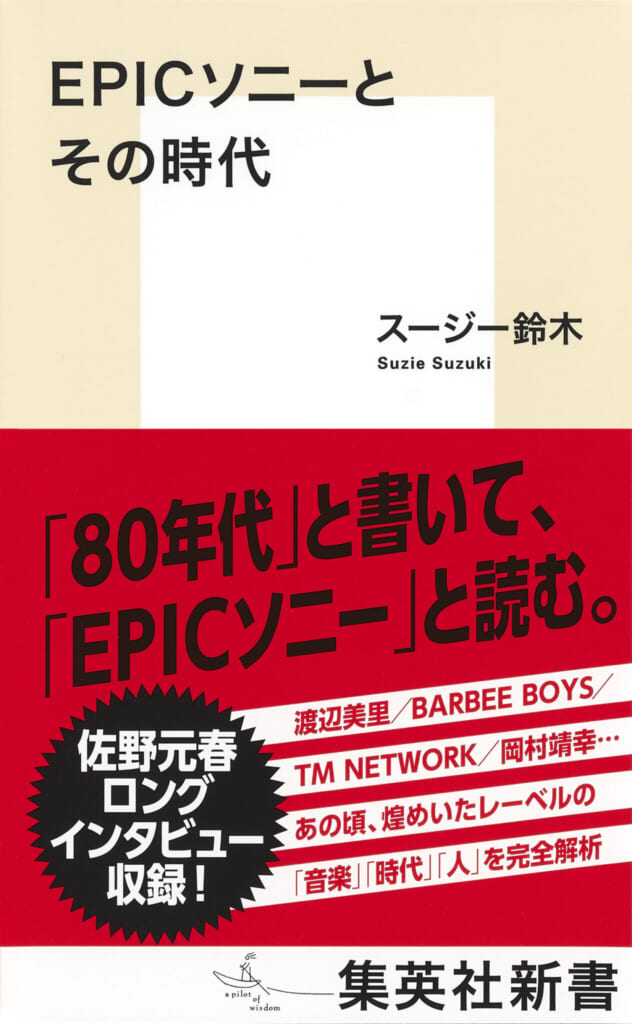

佐野元春、渡辺美里、BARBEE BOYS、TM NETWORK、岡村靖幸……。名曲の数々を分析する中でレーベルの特異性はもちろん、当時の音楽シーンや「80年代」の時代性が浮かび上がっていったのが、スージー鈴木さんの新刊『EPICソニーとその時代』です。

著者のスージー鈴木さん、ゲストにポップミュージックやサブカルに造詣の深いお笑い芸人、ダイノジの大谷ノブ彦さんを迎えて行われたこの対談。

気心知れた間柄であるお二人がEPICソニーをめぐり、当時の名曲や思い出などを語り合います。

あのとき若者だった人も、小さな子どもだった人も、あるいはまだ生まれていない人も、ぜひ「EPICソニーとその時代」の世界に浸ってみませんか。

※10月21日に本屋B&Bさんで開催された配信イベントの一部を記事化したものです。

ダイノジ大谷ノブ彦さん(左)とスージー鈴木さん

『シティハンター』といえば「ゴーゴーヘブン」

スージー 僕と大谷さん、年齢は少し違うんですが、佐野元春とか岡村靖幸とか、今回の本のテーマである「80年代EPICソニー」の沼にどっぷりとハマったという点では共通してるんですよね。

大谷 ドンピシャです。

スージー 当時、一番ハマったミュージシャンは?

大谷 大沢(現大澤)誉志幸さんかな。ちょうど中3のときに『シティハンター』が始まって。だから僕は、『シティハンター』といえば「Get Wild」より「ゴーゴーヘブン」なんです。

たしかBOØWYが今の都庁の場所で野外フェスをやったときに、吉川晃司さんや山下久美子さんと一緒に、大沢誉志幸さんも出てたんですよ。ウィルソン・ピケットの「ダンス天国」をすごい長い時間やってくれました。それを(現相方の)大地と一緒に家で見てたんですが、すごい強烈で「あれ誰の曲や」って調べて。だから、ソウルを大沢誉志幸さん経由で聞いた、という感じでしたね。

スージー 当時、大沢誉志幸という人は本当に存在感がありました。

大谷 他のアーティストと一緒に作った「Dance To Christmas」っていうアルバムもありましたよね。そのPVをテレビで見て、「海外でやってるクリスマスチャリティの日本版」だ、すごいなと思ってたのも覚えてます。

スージー あれもめちゃくちゃ格好良かったですね。

デビュー前からいろんなアーティストに曲を提供していて「デビュー前に100万枚売った男」とも言われてました。「1/2の神話」(中森明菜)とか、「おまえにチェックイン」(沢田研二)とか……。ビートたけしの曲とかも作っています。日本人アーティストの多くが、一生懸命勉強して後から手に入れる商業性や大衆性が、元から備わっているというんでしょうか。あとやっぱり、見た目も格好良かった(笑)。音楽的な話とは別なので本ではあまり強調しなかったんですけど、EPICソニーのアーティストってみんな美男美女だというのが重要なポイントなんです。

佐野元春の話もあとでいろいろ出てくると思いますが、あの人も今でも格好いいですけど本当に格好良かった。レコードジャケットもまたよくできていました。

大谷 特に、セカンドアルバムの『Heart Beat』のジャケットは最高です。日本のロック史に残るジャケットだと思います。

それは、歌謡曲への「アンチ」から生まれた

大谷 当時、親会社のCBSソニーがアイドルをたくさん抱えていたのに対して、EPICソニーは明確にロック路線だったんですね。

スージー 本でも書きましたけど、EPICソニーを設立した丸山茂雄という人が、とても豪傑で個性的な方だったんですよ。広告代理店からCBSソニーに転職したものの、歌謡曲の年末の賞レースがどうにもこうにも嫌でしょうがなかったというんですね。だから、ちょうど入社10年目にEPICソニーを立ち上げろ、好きにやれといわれたときに、そういう賞レース的なものからいかに隔絶するかがモチベーションになったと。だから丸山イズムという輪郭がすごくはっきりしたレーベルだったんです。

大谷 ソニーって今もそういう会社らしいですね。社内の中で「アンチ」を作ることが絶対に必要と考えられているそうです。EPICソニーも、歌謡曲的な中で出てきた「アンチ」のレ—ベルだったわけで、10代の僕にはめちゃめちゃキラキラして見えました。

スージー で、時代を追っていくと、佐野元春がEPICソニーの屋台骨を作った第一世代。その後、渡辺美里「My Revolution」に始まる黄金時代があって、DREAMS COME TRUEあたりから第三期が始まる。そのあたりから、遊佐未森や渡辺満里奈が出てきて、ややレーベルの輪郭がぼやけてくるんですけど。本で〈「80年代」と書いて「EPICソニー」と読む。〉と書いてますけど、ドリカムは80年代末デビューとはいえ実質上は90年代、「シン・EPICソニー」世代なんですよね。

80年代EPICソニーを総括するのは、やっぱり岡村靖幸の「あの娘ぼくがロングシュート決めたらどんな顔するだろう」。

大谷 俺、スージーさんが本でも引用してるあの曲の最後のフレーズ、一番好きです。EPICソニーの歌詞の中で一番いいと思う。

スージー 〈寂しくて悲しくてつらいことばかりならば/あきらめてかまわない/大事なことはそんなんじゃない〉。

この前、八王子であった岡村さんのコンサートに行ったんです。相変わらずお元気で踊り狂いながら、「八王子のベイベー」って言ってました(笑)。

ただ、今では「あの娘ぼくが〜」なんかも名曲扱いされてますけど、あの曲が発売された当時の岡村靖幸は、なんかちょっと奇異なものとして見られている感じがありましたよね。音楽評論家はみんな「プリンスのものまねだ」とかいって批判していた。その中で萩原健太だけが「素晴らしい」と言って、ラジオで「Vegetable」をかけたときは、天下のNHK-FMから変なのが流れてるぞと腰を抜かしました(笑)。

大谷 岡村ちゃんは、プリンスかどうだとかももう超越していますよね。シングルの「だいすき」とか「ラブタンバリン」を聞いてアルバムの『靖幸』を買いに行ったクラスの女子が、「ちょっとあれ、いやらしいんだけど」って言ってたのを覚えてます(笑)。

スージー 『靖幸』は本当に、珍盤かつ名盤だと思います。

「SOMEDAY」の歌詞にシンクロする

大谷 僕は、初めて岡村ちゃんの「聖書(バイブル)」を聞いたとき、すごい衝撃でした。スージーさんがサザンオールスターズの「勝手にシンドバッド」を聞いたときに、言葉の乗せ方とか歌い方とか、すべてが新しくてすごい衝撃だったと言ってましたけど、その衝撃を僕は「聖書」で受けたんです。

あの独特の日本語の乗せ方は、佐野元春さんがいたからできたとインタビューで言っていたのも読みました。

スージー 日本語をちょっと詰めてリズムに乗せるああいう歌い方、今はかなり一般的になってきているけど、実はベースにあるのは佐野元春や岡村靖幸が編み出したものなんですよね。桑田佳祐や矢沢永吉も同じような歌い方だけど、佐野元春の方法論はもっとテクニカルで整理されているんです。

大谷 そこはスージーさんが本で見事に言語化されていたのでぜひ読んでもらいたいです。

スージー ただ、そういう理屈っぽい話をおいておいても、佐野元春の初期のライブ映像とかを見ると、めちゃくちゃ格好いいんですよね。本当に惚れ惚れします。

大谷 オリコンとかでは上位ではなくても、コンサートのお客さんはどんどん増えていったといいますもんね。僕も高3のときにライブに行って、たまらんかったです。

佐野さんの「SOMEDAY」に、〈「手おくれ」と言われても/口笛で答えていた〉っていう歌詞がありますけど、 僕、コンサートに行くといつもそこのところで泣いちゃうんですよ。実際には1回も「手おくれ」なんて言われたことないんだけど、「手おくれ」と言われて、正面から逆らうんじゃなくて聞こえないふりをする「やせ我慢感」に同調してしまうんです。

歌謡曲ってすごいなと思うんですけど、たとえば「上野発の夜行列車降りたときから〜」って歌を聞くと、子どものときの僕は上野駅も青森駅も見たことないのに、雪の中でたたずむ女の人の気持ちだけはちょっと分かる気がしたんですね。具体的な描写とは別に、いきなり本質的な共感がぽんっとやってくる。

スージー あの青森駅の風景は「入って」きますよね。

大谷 それと一緒で、「手おくれ」って言われて口笛で答えているそいつの気持ちとが、一気にシンクロしちゃった。だから、いまだに「SOMEDAY」は特別な曲です。

多分、佐野さん自身も「手おくれ」なんて言われたことはないだろうと思うんですよ。だって、立教の大学生で。

スージー 格好良くて。

大谷 絶対勉強できただろうし。でも、その自分が経験していないだろうことをすくい上げてくれるところもすごく好きですね。

スージー インタビューでも「都会のすれっからしのキッズたち──本当に『キッズ』っていうんですよ、あの方は──のための音楽を作った」って、強くおっしゃっていましたね。

「つまらない大人にはなりたくない」

スージー 今、このイベント用のチャットにも、佐野元春さんについての話がいろいろ入ってきてます。「高校時代の佐野元春はあまり目立つ存在ではなかった」と、「同級生のおじさん」が言ってますね。

大谷 同級生、聞いてるんですか。すごいな。

スージー 今回の本では、佐野元春さんにもインタビューさせてもらったんですが、それで思い出したのが、10年くらい前にラジオで向井亜紀さんが佐野元春の「ガラスのジェネレーション」を紹介していたこと。そのとき向井さんが「私にとっての背骨のような曲です」っておっしゃったんですね。

で、今回の佐野元春インタビューで僕、「EPICソニーが時代に生んだ価値とは何でしょうか」という質問をしたんです。よく駄目なインタビュアーがしそうな質問ですけど(笑)。

そうしたら、〈EPICが生んだ価値、それは「つまらない大人にはなりたくない」ってことなんだよ〉。「ガラスのジェネレーション」の歌詞にある一節ですけど、しゃべり方も本当に「佐野元春」で。僕、最初はネタかと思いました(笑)。

でも、彼は真面目に言っているんですよね。「都会のすれっからしのキッズ」たちが「自分たちの音だ」と思える音楽がなかった中で、彼らを魅了したのがEPICソニー、ひいては佐野元春だった。そのメッセージを一言で言うと「つまらない大人にはなりたくない」なんだ、と。その瞬間、向井亜紀と佐野元春が頭の中で結び付いて、背筋がすっと伸びました。

大谷 だから、佐野元春やEPICソニーは「カウンター」だったんですよね。ソニーの中でもカウンターだったろうし、チャートのベストテンとか賞レースとかに代表される「歌謡曲」へのカウンターというのがすべての入り口だった。

スージー 当時のEPICソニーの歌を聞くと、大人対子どもの二項対立をテーマにした曲が多いんですよね。80年代の都市部から生まれた新しい世代、新しいティーンエイジャーの価値観を歌った歌。

大谷 それに尽きるかもしれないですね。その当時の自分にしてみたら、自分のもやもやした感情をその音がすべて代弁してくれた感じで、だから楽しかったのかなと思います。

EPICレーベルの共通性

大谷 あと、BARBEE BOYSの話も少ししたいんですが、スージーさんは本の中で、あの歌詞は「言文一致体」だと書かれてますよね。これ、気づかなかったです。

スージー 「なんだったんだ?7DAYS」「目を閉じておいでよ」「負けるもんか」……タイトルからしてどれも、情景描写とか一切ないんですよ。

大谷 ずっと会話だけっていうことですよね。本来ありえない。

スージー ありえないです。あと、いまみちともたかっていう人のギターが、もう。

大谷 もっと語られていいですよね。

スージー 評価されていないわけではないと思うんですけど、布袋寅泰ほど語られていないのは、そのすごさというのが布袋に比べてわかりにくいと言いましょうか。ペラペラの音で。

大谷 ディストーション(歪み)をほとんど効かせないですよね。

スージー 本の中で引用した昔のインタビューにもあるように、レッド・ツェッペリン大嫌いで、とにかくビートルズが好きなんだそうです。ディストーションをかけた音と違ってペラペラの音はごまかしがきかない。かつ、ギターもそんなに重ねていないですよね。

大谷 要するに、めちゃめちゃ演奏者がたくさんいるように聞こえる音なんですよ。ギターも何本もいるみたいなんだけど、よく聞くとそうじゃない。

スージー 1本のギターでリードギターもサイドギターもリズムギターも。だから、布袋寅泰のわかりやすいギターと違ってちょっと地味というか、ギターをやっている人じゃないとわかりにくいんだけど、よく聞くとすごいギターだな、となるんですよね。

あと語っていないミュージシャンといえば…

大谷 TM NETWORKはどうですか。

スージー 僕は「Self Control」が好きなんですけど、この曲のサビって、すごく音の幅が狭いんですよね。「ドレミ」だけでできてる。

大谷 うわ、本当だ。

スージー 本に書いたように「Get Wild」もそうなんです。Jポップってどちらかというと、Mr.Childrenみたいに音域がすごく幅広いものが多いんですよね。でも、小室哲哉のサビはごく狭で、それがキャッチーさ、癖になる感じを生み出してるんだと思うんです。

大谷 すごいな。僕はやっぱり歌詞のほうを聞いちゃうんで、気づかなかった。

スージー でも、歌詞もやっぱり「東京のすれっからしのキッズ」ですよね。

大谷 そうなんです。「Self control」も、ボーイズ&ガールズに勇気を与える歌なんですよね。

スージー だから、歌詞の内容もやっぱりEPICソニーのアーティストが一群となって、そういう新しい音楽を作ったということだと思います。

大谷 そうか。小室さんもしっかりEPICレーベルから影響を受けているんですね。

スージー 歌い方もみんな、さっき言ったような言葉を詰めてリズムに乗せる「佐野元春的」な感じがありましたよね。大江千里とか渡辺美里とかもそう。みんなそれを意識していたと思うし、それはやっぱり佐野元春の周辺にいたからじゃないですか。

大谷 岡村ちゃんは自分でそう言ってたから間違いないですよね。

スージー 佐野元春という存在は、本当に大きいんだなと思いますね。…実は、今回の本の出版後に佐野さんからメールをもらったんです。

大谷 ええっ。

スージー 私的なやりとりなので内容は明かせませんが「ありがとう」って書いてありました。

大谷 うわー。幸せでしょう。

スージー もう、死んでもいいです。

ダイノジ大谷が選ぶ「EPICソニーベスト3」

スージー じゃあ最後に、「EPICソニーベスト3」いきましょうか。大谷さん、まず3位は。

大谷 「あの娘ぼくがロングシュート決めたらどんな顔するだろう」。やっぱりさっきも話した最後のところのフレーズですね。

夢は叶うとか、やり続けなきゃいけないとかいうほうが、世の中に出されるメッセージとしてはすごく多かったじゃないですか。その中で、〈つらいことばかりならばあきらめてかまわない/大事なことはそんなんじゃない〉。そこにハッとして、感動したのかもしれないですね。

スージー 岡村靖幸の歌詞というのは、どんどん独自性を増していきましたよね。〈大事なことはそんなんじゃない〉なんていう音楽は、今でもなかなかないと思います。だいたいは「頑張れば夢は叶う」ってなっちゃうから。

大谷 特に80年代後半から90年代くらいに、音楽の中に急に自己啓発感が出てきましたよね。80年代に自己啓発本がめちゃくちゃ売れているので、それが歌に変わったのかなと思います。

スージー 僕、それはカラオケボックスの存在が影響してると思うんです。明日からの仕事は大変だけれど、とりあえずみんなで頑張っていこうというので、「愛は勝つ」とか歌って、「頑張ろう」系の歌で締める。音楽が機能的に、栄養ドリンクみたいに消費されるわけですけど、岡村靖幸の歌は栄養ドリンク性ないですね。

大谷 ないですね。

スージー こないだ仕事で松本隆の歌詞を熟読する機会があったんですけど、松本隆の歌詞に出てくる男性って、みんな反マッチョでナイーブでデリケートなんですよね。それでもいいじゃないかというのが、松本隆が80年代にもたらしたものだったんじゃないかと思ったんです。

「戦争を知らない子供たち」を作詞した北山修も、あの歌は「男は女々しくてもいいんだと表明した歌」だとインタビューで答えていました。まだ40代以上の男性が戦争に行った経験のある、THEマッチョな時代。その中で「いや、女々しくてもいいんだ」と言いたかった、と。

つまり、何が言いたいかっていうと、そういうマッチョな、「頑張れ頑張れ、頑張ればなんとかなる」っていうことを言わないことがロックだともいえるんじゃないか、という話です。そして「あの娘ぼくが〜」の歌詞というのは、そういう駄目男をよしとして描いているんじゃないかと。

大谷 分かります。あれって、騎馬戦のときに、下で支えてるやつの話なんですよ。上に乗ってるやつが超イキってて、相手の帽子取ったら観客席で女子がわーってはしゃぐんですけど、そのとき下のやつは「俺たちずっと人生ここなんやろうな」と思いながら支えてる(笑)。「あの娘ぼくが〜」は、そういう「俺たち」に刺さったのかもしれない。

スージー ダイノジ大谷が泣きながら岡村靖幸の魅力を訴えるのを見て、僕の中のこの曲の順位が上がりました(笑)。じゃあ、2位行きましょうか。

大谷 2位は「ゴーゴーヘブン」ですね。スージーさんも本の中で取り上げてくれてて、すごい嬉しかったです。

スージー ソウルミュージックっていう音楽の下世話な美しさみたいなものを、ちゃんと理解しているというか。音楽のことを知り尽くしているからこそ、あえてベタなことをやっていると感じます。

大谷 それが一番レベル高くないですか? あとレコードジャケットも格好いい。

スージー 僕もこれ大好きです。大沢誉志幸がハンガーに掛かっているんですよね。

EPICソニーは、蜃気楼のような存在だった

スージー じゃあいよいよ、大谷ノブ彦が選ぶ1位。

大谷 ベタですみません。やっぱり「SOMEDAY」です。「My Revolution」と迷ったんですけど…。

スージー 「My Revolution」は何回聞いても古くならない、いい曲ですよね。でもそれは4位で、「SOMEDAY」が1位。改めて、大谷ノブ彦にとっての「SOMEDAY」とは。

大谷 背骨ですね(笑)。僕も「すれっからしの少年少女」の一人だったんですよ。僕が佐野元春を選んだんじゃなくて、佐野元春が僕を選んでくれたんです。僕はそう思っていました。

スージー 大沢誉志幸の下世話感ともつながるけれど、佐野さんはとてもインテリジェントな一方で、下世話で大衆的でもあり、「すれっからしのキッズ」を魅了するポップスを作る人ですね。

大谷 はい。「SOMEDAY」はその完成形というか、日本のロックの一つの到達点だと思います。

スージー 僕も「SOMEDAY」1位かな。今のを聞いてまた順位が変わりました(笑)。

じゃあ、最後に駄目インタビュアーっぽい質問を。「大谷ノブ彦にとってEPICソニーとは」。

大谷 ……ソニーの言葉を借りるなら「アンチ」かな。アンチであれ、だけど大衆的であれ、その矛盾している二つを内包していると思います。

スージー 日本のレコード会社って、だいたいあまり独自カラーのない総合商社みたいになっていくんですが、80年代のEPICソニー、そして方向性は違いますけど90年代のエイベックスというのは、レーベルがちゃんと音楽の方向性、カラーを持っていたんですよね。

今回の本では「80年代」とまとめていますけど、実は88年に法人としてのEPICソニーはなくなって、ソニーミュージックエンタテインメントの一部になります。それがやっぱり間接的に影響を与えて、90年代以降もEPICソニーは個性的なレーベルではあり続けたものの、80年代と同じものではなくなっていく。佐野元春や大沢誉志幸、岡村靖幸が躍動したあのEPICソニーは、設立の78年からちょうど10年間の、蜃気楼のような存在だったわけです。

大谷 どうですか、スージーさんにとってのEPICソニーとは?

スージー 「東京の音楽」。でも、はっぴいえんどが言う東京ではなくて、もっとわかりやすい東京、絵に描いたような東京。さらに一言でいうと、EPICソニーとは佐野元春だったと思います。

さて、とりとめのない話でしたが、ありがとうございました。皆さん良いお年を、メリークリスマス。

大谷 メリークリスマスじゃない、「Dance To Christmas」!

構成/仲藤里美

撮影/野本ゆかこ

プロフィール

スージー鈴木(すーじー・すずき)

1966年大阪府東大阪市生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。ラジオDJ、音楽評論家、野球文化評論家、小説家。音楽評論の領域は邦楽を中心に昭和歌謡から最新ヒット曲まで幅広い。著書に『平成Jポップと令和歌謡』(彩流社)、『恋するラジオ』(ブックマン社)、『80年代音楽解体新書』(彩流社)、『イントロの法則80”s -沢田研二から大滝詠一まで』(文藝春秋)、『サザンオールスターズ 1978-1985』(新潮新書)、『1984年の歌謡曲』(イースト新書)など多数ある。

ダイノジ大谷ノブ彦(だいのじ おおたに・のぶひこ)

1972年大分県佐伯市出身。明治大学政治経済学部卒業。94年、吉本興業のオーディションに合格し、コンビ「ダイノジ」を大地洋輔と結成。「大谷ノブ彦キキマス!」(ニッポン放送、2014年3月~16年3月)などラジオ番組のパーソナリティーをひとりで務めた。ほかにも執筆やDJイベントなど活躍の場を広げている。著書に『ダイノジ大谷ノブ彦の俺のROCK LIFE!』(シンコーミュージック)、平野啓一郎氏との共著に『生きる理由を探してる人へ』(KADOKAWA)がある。

スージー鈴木×ダイノジ大谷ノブ彦

スージー鈴木×ダイノジ大谷ノブ彦

大塚久美子×塚原龍雲

大塚久美子×塚原龍雲

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり