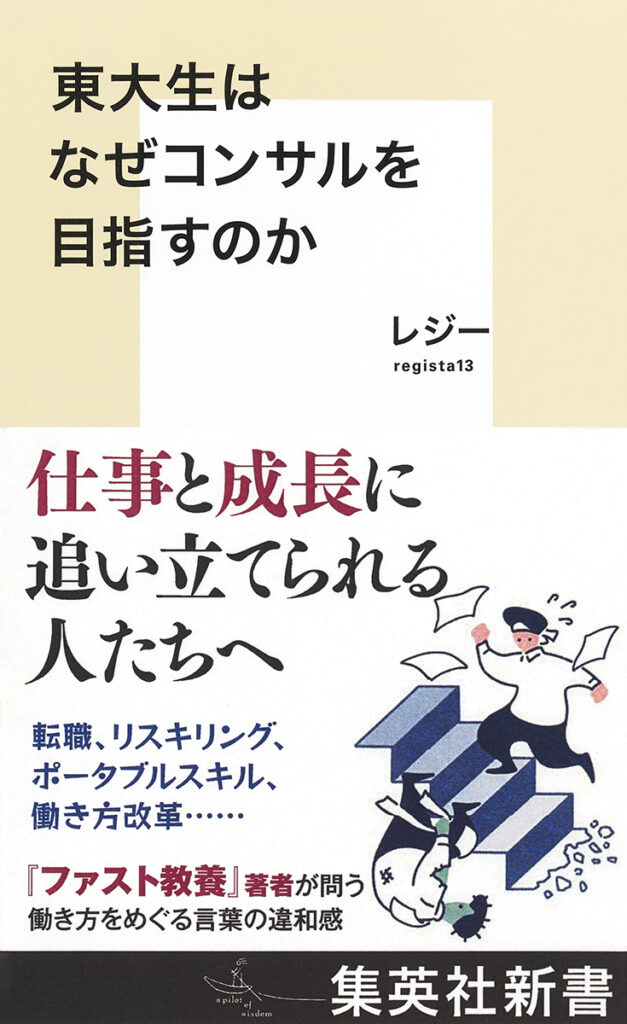

就職先・転職先として人気になっている「コンサル」。なぜ、この職業が人気になっているのか?そこから見えてくるいまの日本人を取り巻く働く環境の変化を『ファスト教養 10分で答えが欲しい人たち』の著者・レジー氏が分析したのが、『東大生はなぜコンサルを目指すのか』(集英社新書)である。

本書の刊行を記念し、コンサルとしての経験をコミカルかつリアルに描いた『コンサルティング会社完全サバイバルマニュアル』(文藝春秋)などの著書で知られ、XやYouTubeでビジネスパーソンに向けた発信をおこなっているメン獄氏と対談。

コンサルと日本の働き方の現在地について考える。

「働き方改革」は終わった?

レジー 『なぜ東大生はコンサルを目指すのか』では、就職先の定番になった「コンサル」という職業についてさまざまな角度から検証しています。そこで今日は、コンサルについて持たれている一般的な認識を改めて問い直すために、コンサルで働かれて、『コンサルティング会社 完全サバイバルマニュアル』を出版されたメン獄さんにお越しいただきました。

『東大生はなぜコンサルを目指すのか』では、メン獄さんの著作をとても参考にさせていただきました。

メン獄 ありがとうございます。2023年の春に出版した本なのですが、レジーさんが『東大生はなぜコンサルを目指すのか』の基になった連載(「成長の社会史」)で力の入った書評を書いていただいたときは嬉しかったです。

レジー メン獄さんの本と同時期に出版された高松智史さんの『コンサルが「最初の3年間」で学ぶコト 知らないと一生後悔する99のスキルと5の挑戦』(ソシム)は、「コンサルブーム」といえる時代を象徴する本だと思っています。この2冊の本は、それまでに読まれていた「コンサル本」とは違うスタイルですよね。

メン獄 たしかにそうです。それまでは、ボストン・コンサルティング・グループ(BCG)の内田和成さんが執筆した『仮説思考 BCG流 問題発見・解決の発想法』とか『論点思考 内田和成の思考』(いずれも東洋経済新報社)、マッキンゼー・アンド・カンパニー出身の安宅和人さんの『イシューからはじめよ 知的生産の「シンプルな本質」』(英治出版)などがよく読まれていました。これらは、いわゆるコンサルの意思決定や思考のフレームワークを教授する本です。

ただ、僕としては、それらの本がすらすら読める人は心配ないと思っていた。実は、仕事でつまずくのはそれより前の「会議室の取り方」みたいな事務的なことなんですよね。僕としてはそういう本質的じゃないところで時間を使って欲しくはなかったし、昔は業務量が多くて会社に泊ってでも働くことが当たり前の業界が、いまは働き方改革で8時間で仕事を終わらせて帰らないといけない。そのような時代にコンサルとして生きる「基本的な技」をまとめてみたんです。それらの仕事の基本を身につけた上で、しっかりとお客さんに向き合えるようになる本を作りたかったんです。

レジー テクニックやスキルだけを伝えるのではなくて当たり前のことに目を向けるのが地に足が付いていますし、今までのコンサル本とは違いますよね。

メン獄 一方で最近は完全にその揺り戻しも感じます。いまの時代にグローバルパートナーズ会社の社長「ゾス山本」(山本康二)さんが「パワハラ上等」というスタンスで人気を集めていたり、YouTubeの「REAL VALUE(リアルバリュー)」でホリエモン(堀江貴文)が起業家志望をガン詰めする様子を楽しんでいる人が多いのを見ると、全身全霊で死ぬ気で働く、みたいなモードがビジネスパーソンにもまた広がりはじめていて、その余波がコンサル業界にも来ている。コンサルの働き方改革も終わったんじゃないかと(笑)

レジー コロナ禍以降リモート勤務がOKだったアクセンチュアも週5出社に戻すと話題になりました。働き方改革で一度きれいになった職場を想定してコンサルに入ってきた人たちは、びっくりするかもしれないですよね。

メン獄 本当にそうだと思います。だから、今コンサルに行く人は自分のスタンスをどう持っておくのか、良く考えた方がいいですよね。

レジー その意味でも、世間で言われている「コンサル」イメージは常に揺れ動いているといえるかもしれません。

「成長」がブームになっている

メン獄 コンサルがここまで就職先として人気なのは、根本の部分に「成長」という言葉があるんじゃないかとレジーさんの本で書かれていたと思うのですが、ゾス山本さんや「REAL VALUE(リアルバリュー)」の人気もそこにあると思うんです。つまり、コンサルというより「成長」がブームになっている。だから、自分がどこに行って何をしたいのかを深く考えず、みんな「成長したい」と言うと思うんです。「世の中の動きとしてこうしていれば大丈夫」というもののなかに「成長」が組み込まれている。

その結果、みんなが曖昧な「成長」に向かってひたすらシャトルランをやっているような感じになって、あまりサステナブルじゃない働き方になっているのではないかと思っています。

レジー 「成長」という言葉を『東大コンサル~』でキーワードにしたのは、もともと『ファスト教養』を書いている時から気になっていたからなんです。若いビジネスパーソンに話を聞いていると、「とにかく成長したいです」というだけの人に会うことがたびたびあります。そういった経験を通じて、「成長」という言葉が、絶対的な正義のように捉えられてしまっている現状に違和感を持つようになりました。

メン獄 「成長」という言葉を言いすぎて、多くの人がそれは一体なんなのか、わからなくなってきたと思うんですよね。

レジー そうですね。だからこそ、本の中でも一つのキーワードにしている「安定したい、だから成長したい」というようなねじれた状況も生まれてきてしまう。あと、「年収1000万の壁」なんて言葉もありますが、今は「成長=年収が上がる」みたいな捉え方も根強いです。「年収1000万の壁」なんて言葉がいわれるのもそうですよね。これは感覚でしかないんですが、テレビを見ていても芸能人の年収についての話題が増えてませんか?

メン獄 確かにそうかもしれない。僕はもともとコンサル業界にいたのですが、コンサルを辞めたのは、まさにその「成長ってなんなのだろう」と考えたことが大きい。「はたして俺は年収のために働いているのか」と考えるようになったんです。コンサル業界にいれば、お金はたくさん手に入るじゃないですか。シニアマネージャーになれば、現場をうまく回すだけでかなりの額がもらえる。ただ、それでお金をたくさん稼いだとして満足なのかというと、あまりピンとはこなかった。お金で満足できる人間じゃなかったんですね。

年収を上げる、というモチベーションだけで満足できる人は、少ない気がするんです。結局は社会とのつながりや承認を求めてしまう。コンサルを続けた結果として、自分に何が残るのかを考えてもわからなくなったんですよね。「早くパワポを打てる」みたいなことを本当に誇れるのかどうか(笑)

ー結局、みんな自分の欲望の形がわかっていないので、無限に年収を上げるみたいな方向に行って、それで年収を上げるために成長しなきゃ……と謎の理屈になっている。

レジー 「欲望の形がわからない」というのは、本当にそうですね。だから結局、「目に見える数字が上がる」という分かりやすいことに飛びつく。SNSでフォロワーが何人増えて……みたいなのと同じですよね。

メン獄 僕はいま、医療関係の企業で働いているんですが、それはコロナ禍のときに医療従事者を見ていて、業界として問題が多くすごく大変そうで、「この状態をどうにかしたい」と思ったからなんです。そういう理由が自分の中にあるので、やりがいを持って仕事に臨めています。

コンサルでスキルは身に付くのか?

レジー それでいうと、コンサルに限らず「転職できる方が優秀」と人々が思っている節もあると思います。「自己実現」や「成長」と「変化」がいびつな形で結びついている。

メン獄 「そこでしか働けない人」になっちゃうのが怖いんでしょうね。それのいったい何が悪いのかと思うんですけどね。3年ぐらい同じ仕事をやっていると何かに習熟するから、「3年で辞める若者」みたいな議論はずっとありますよね。でも、僕から見ると3年ではあまり習熟しないんです。そこを超えて4年とか5年やっていると、その仕事について話せるようになる。だから迷ってるぐらいだったら続けてた方がいい。

レジー 転職が必要ならすればいいし、長く働くなら働けばいい、というだけの話だとも思います。逆に中途半端な年齢でコンサルに転職しても、あまり意味がないと思うんです。そのあとどうするんだ?って。ただ、ここ数年でそういうタイプの人が量産されている気がします。

メン獄 むしろ、本来ならこの環境で自分以外は働けないし、この会社は自分を求めている、というのはすごく幸せな状態ですよね。

レジー そうなんですよ。「変化し続けること」が一番いいという考え方の危うさはもっと語られていいと思っています。

メン獄 変化は大事なんですけど、変な言葉が流行りすぎていて、結局、自分は何のためにどんな価値を提供しているのかが忘れ去られている気がします。ずっと「コンサルスキル」を他人に提供していたい人は少ないと思う。

レジー パワポを作る速度よりパワポの内容の方が重要だし、ショートカットキーを知っていること自体が大切なわけではないですよね。

メン獄 そうそう。コンサルで身に付くスキルって、大体が交換可能なんですよね。コンサルがないと成立しない会社って、もう成立していないじゃないですか。

レジー 不況になったら外注先として切り捨てられる存在でもありますし。

メン獄 それに、コンサルは意外とスキルが身に付きにくい仕事だと思うんです。一つのプロジェクトごとに担当する業界が変わることも多いので、どこかにフォーカスして詳しくなることができないんです。事業として小売や医療に取り組むのよりも、浅い。

レジー そのことをちゃんと言う人がいないですよね。むしろいろんな場所で使えそうなポータブルスキルが身に付くからとりあえずコンサルに入る、という流れができています。でも、僕はメン獄さんがおっしゃったことの方が真実に近い気もしている。プロジェクト型で仕事に取り組む構造ゆえの限界を理解しているかどうかは大事だと思います。

「3日でやりましょう」

メン獄 僕が『コンサルティング会社 完全サバイバルマニュアル』で書いたのは、コンサルにとっての基礎的な仕事をあの本で網羅できるようにしたかったからです。本当は、あの本で書いたことを身につけてから、お客さんと生身の人間として向き合うコンサルとしての本質的な仕事が始まる。でも、そういうマニュアル化できる部分の仕事を覚えて転職してしまう人が増えたから、あれ?と思って(笑)

レジー スキルを身につけたあと、そこから何を導き出せるかが価値になるはずなのに、なぜかその手前の話ばかりがされているんですよね。

メン獄 僕が昔コンサルにいたとき、取引先にめちゃくちゃ言ってみようと思って、3週間で出来ればいいものを「3日でやりましょう」と言ってみたんです(笑) そしたら速度が付く。結果として1週間かかったけど、それでも3倍早くなった。こういう話って意外とお客さんに受けたりするんです。この視点はロジカルシンキングや仮説思考では出てこないんですが、それを言った方がお客さんにとってはコンサルを入れている意味を感じてもらいやすい。ある意味、エンターテイメント性があるんですよ。エンタメはやっぱり価値じゃないですか。どうやってその仕事をお客さんに楽しんでもらえる舞台を作れるのかのほうにコンサルはもっと振り切ってもいいんじゃないかと思っています。

お客さんとのコミュニケーションとして「何をやったら楽しんでくれるだろう」ということを考えている余裕がないと、AIは越えられないんじゃないかと思う。

レジー それこそコンサルで取り組むことの多いリサーチワークは、AIのDeep Researchがかなりの精度でやってくれるようになりましたしね。

メン獄 そうなんですよ。最近、若い人と働いていると、Chat GPTを使って当たり障りのない情報をまとめただけの資料を受け取ります。しかも、取引先に出すものなんです。それを見ると歯がゆくなってしまって。取引先も人間だし、出す情報はその人間に合わせないといけない。単に情報をまとめるんじゃなくて、お客さんに合わせた情報の出し方が大事なんだ、ということを言いたい。

レジー 面白いですね。

メン獄 ある程度仕事に習熟してくると、AIが出してくる答えが「ダサいな」とか「つまんないな」というのを直感として持てるようになってくるんですよね。AIが出来る部分で終わってしまっている仕事は、誰もわくわくしないですよね。

レジー 確かにそうですね。仮説思考やロジカルシンキングという話はあくまでもフレームでしかないから、そこにどうやって中身を詰めていくかに目を向けないとわくわくする答えは生まれないですよね。そして、わくわくする答えの出し方は100人いれば100通りのやり方があります。そうやって独自の考え方を持つことの大事さに目を向ける人が増えれば、「成長」という言葉の意味ももっと多様なものになっていくと思います。

(構成:谷頭和希)

プロフィール

レジ―

批評家・会社員。1981年生まれ。一般企業で経営戦略およびマーケティング関連のキャリアを積みながら、日本のポップカルチャーについての論考を各種媒体で発信。著書に新書大賞2023入賞作『ファスト教養 10分で答えが欲しい人たち』(集英社新書)のほか、『増補版 夏フェス革命 -音楽が変わる、社会が変わる-』(blueprint)、『日本代表とMr.Children』(ソル・メディア、宇野維正との共著)。X(旧Twitter) : @regista13

メン獄

コンサルタント。1986年、千葉県生まれ。上智大学法学部法律学科卒業後、2009年に外資系大手コンサルティング会社に入社。システム開発の管理支援からグローバル企業の新規事業案件まで幅広く手掛ける。2021年に退職後、医療業界全体のDX推進を目指すスタートアップ企業にDXコンサルタントとして就職。主に大企業のテクノロジーを用いた業務改革の実行支援・定着化、プロジェクト管理、運用設計が専門領域。コンサルティング業界の内情やDXトレンドを紹介し、仕事をよりポップな体験として提案するTwitter、noteが人気を博す。著書に『コンサルティング会社完全サバイバルマニュアル』(文藝春秋)。

レジー×メン獄

レジー×メン獄

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり