「藤田嗣治三部作」から、あらたな展覧会へ

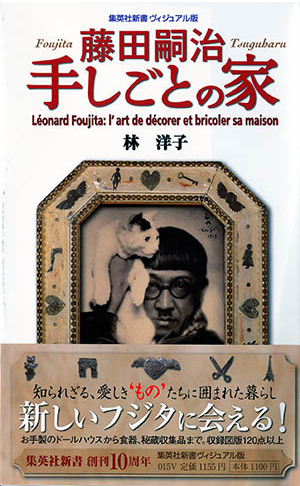

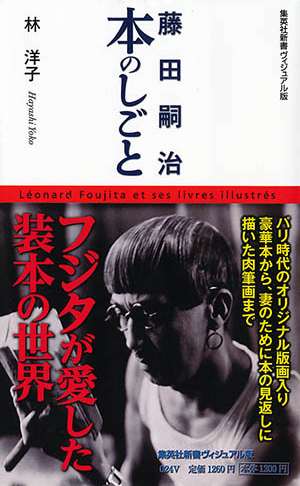

2009年秋に集英社新書より『藤田嗣治 手しごとの家』を刊行してから、早や15年以上の月日が経ちました。画家・藤田嗣治(1886-1968)の、「画家以外」の側面を紹介しようという、当時としてチャレンジングな著作は、予想以上に幅広い読者に恵まれ、その後も増刷を重ねています。そして、2011年6月に二冊目となる『藤田嗣治 本のしごと』が出ました。春先の刊行予定が、東日本大震災の発生による物資不足もあって、数か月遅れたことを思い出します。そして、三冊目の『藤田嗣治 手紙の森へ』が2018年1月。同年が藤田没後50年にあたり、その記念回顧展が東京都美術館と京都国立近代美術館で開かれるタイミングでした。この展覧会はスケールをかえて、2019年初に念願のパリ巡回も果たしました(パリ日本文化会館)。同展はスポンサーにも恵まれ、日本国内に限らず、欧米、アジア圏からの作品借用がかない、この画家にとって最大規模の回顧展となりました。作家が亡くなって半世紀、彼を看取った藤田君代夫人が亡くなって10年が経過した段階での、作家の身体の気配が薄まって、いよいよ歴史的存在へ、作品本位の評価へと移ったことを自覚しながら、監修を務めました。

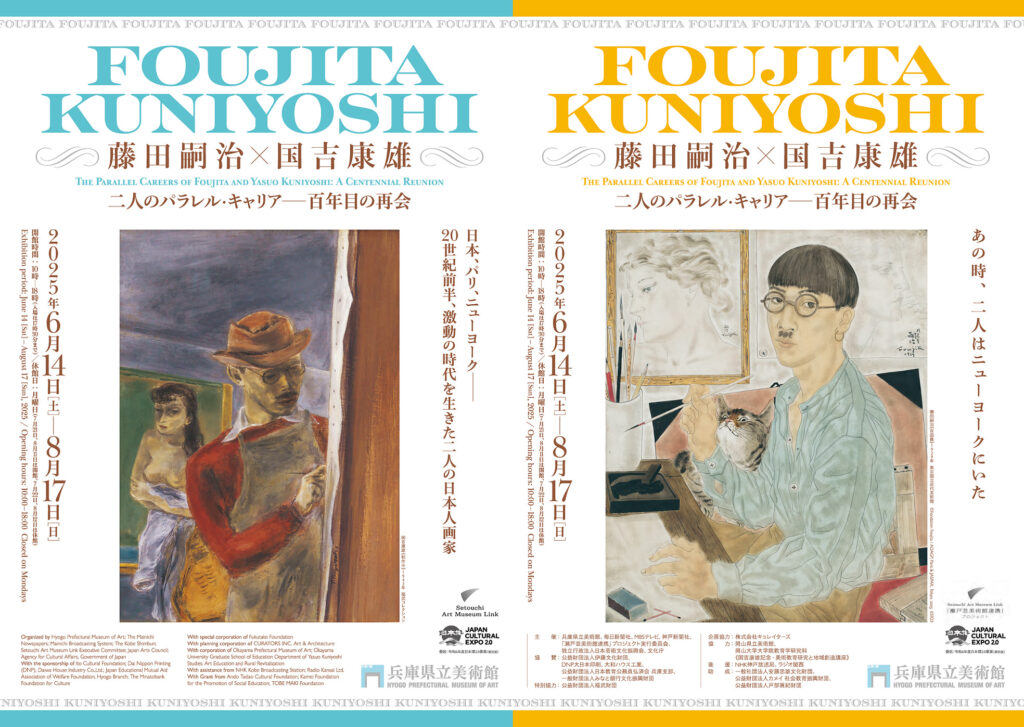

思いがけず、その一年後に「パンデミック」が世界を席巻することになります。世界的な輸送網は麻痺し、一気に国際的な展覧会の開催が難しくなりました。輸送費・保険料・建材費の高騰、円安の進行、そして複数の戦争がはじまり、長期化するなかで、わたしは「つぎ」の展覧会の準備に着手しました。藤田と別の作家を組み合わせた二人展をやってみたい。それが実現したのが、現在、兵庫県立美術館で開催中の「藤田嗣治×国吉康雄:二人のパラレル・キャリア――百年目の再会」展です(2025年6月14日-8月17日)。

二人の画家、交差するキャリアと記憶

国吉康雄(1889-1953)は、藤田より三歳年少。岡山出身でアメリカに移民し、人生の大半をニューヨークで過ごした画家です。わたしは彼の作品と美術館人としてのキャリアの初期に出会い、いつか藤田と組ませたいと思いながら、あまりに藤田研究環境の困難さに追われて四半世紀が経過してしまいました。今回、二作家の回顧展の並置ではなく、両者の特徴的な同時期の絵画を編年的に混在、対峙させることを目指しました。パラレル(同時並行)なキャリアを示す9章構成で、パリ、ニューヨークでのデビューの1918年から国吉の没年の前年1952年までの絵画等約120点と、関連する資料(手紙、日記、写真等)から構成しました。作品は国内30館からの借用。

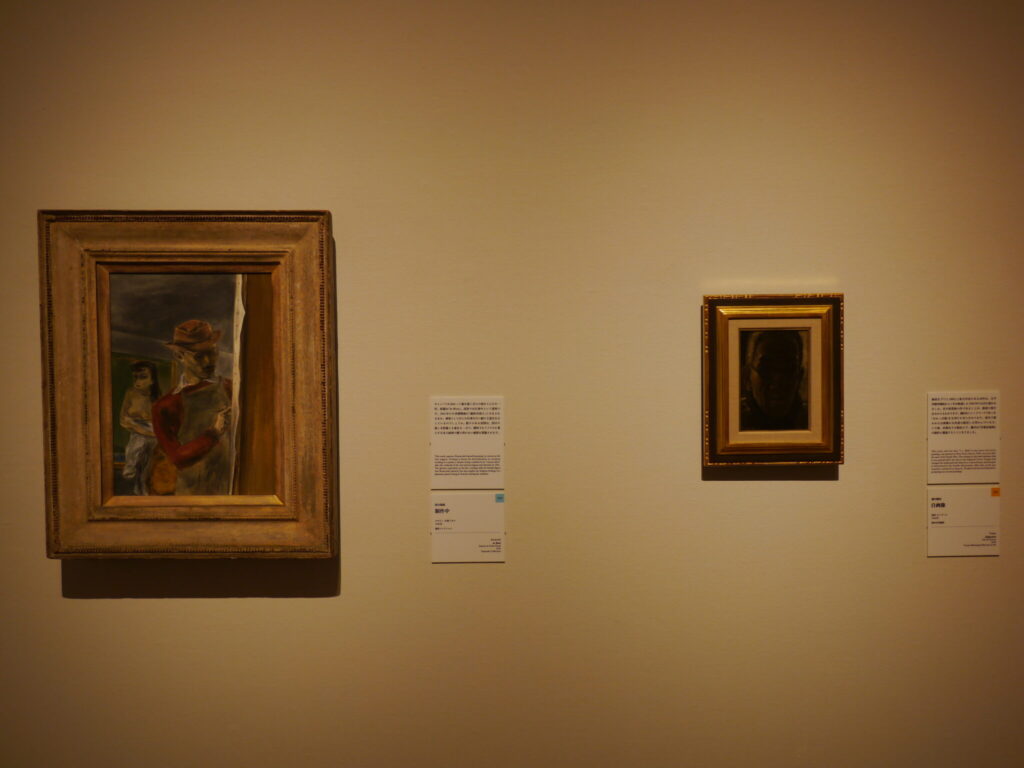

これまでのキャリアで、たくさんの展覧会と出版に関わってきました。集英社新書三冊では、手しごとや本、写真、日記や手紙など、「掌(たなごころ)」サイズというべき比較的小さなパーソナル・アイテムを中心に扱いました。展覧会では扱いにくいものを、出版によって可視化する「テクニック」。今回の展覧会では、担当学芸員が国内外のアーカイブをリサーチして、相当数の資料(日記、手紙、写真)を絵画作品に紐づけしていった手法に生きています。没後半世紀以上を越えてもなお色あせない力ある作品を残した作家の力量と、手前味噌ながら、現代のキュレイション――作品・資料選定、配置、照明の共同作業で、一見異質な二人が見事に会場内で共存、共鳴しています。

共鳴する作品たちと、未来をひらく展覧会

二人の日本出身画家のスタートは対照的です。東京の中産階級に生まれ、美術の高等教育を終えて1913年に念願のパリ留学を果たした藤田と、岡山の労働者階級出身で、1906年に16歳で単身アメリカに労働移民した国吉。圧倒的に後発(ビハインド)だった国吉が藤田に追いついたのは、欧州での第一次世界大戦ゆえでした。パリのアートシーンが戦争で停滞した間に、ニューヨークで国吉は就学を重ね、ともに事実上のデビューは1918年でした。見せ場をいくつか紹介します。

まずは「第二章 1922年から24年:異国での成功」での、藤田《タピスリーの裸婦》(1923)と国吉《幸福の島》(1924)の並置【図1】。20年代前半の裸婦の共演。そこから見える壁面には、藤田の1920年代パリでの絶頂期を象徴する、サロン出品作《五人の裸婦》(1923)と《舞踏会の前》(1925)が並び、圧巻です。ともに修復を終えた状態で並ぶのは今回が初めてです。

「第三章 1925年と1928年:藤田のパリ絶頂期と国吉の渡欧」。いまから百年前、パリでアール・デコ博覧会(現代装飾美術・産業美術国際博覧会)が開催されていました。ともに日本に生まれながら、生涯、国内で出会うことがなかった二人でしたが、国吉がニューヨークから初めて渡欧し、同じパリに暮らし、制作し、展覧会や画廊、カフェを「共有」しました。絶頂期の藤田と「巴里のアメリカ人」新人の国吉はすれ違うことはあっても直接交流には至らず、初対面は藤田の1929年秋の母国への一時帰国、そして世界大恐慌の勃発を経た、1930年11月から31年2月のニューヨーク。個展開催のためにニューヨークを訪れた藤田と、「ホームグラウンド」に戻って頭角著しい国吉のなごやかな出会いを示す資料が本展で初披露されています。31年秋には国吉は生涯一度となる母国への一時帰国を果たしますが、その後、1930年代は満州事変を経て軍国主義化を強める母国の内外で、藤田はパリ生活を離脱して中南米長期旅行を経て、東京に定住、国吉は母校アート・スチューデンツ・リーグの教員業と並行して、「アメリカの作家」としての活動を深化させていきます。

続く見せ場は、1940年のパリとニューヨークの作。藤田は1939年春に久しぶりにパリに渡りますが、すぐに第二次世界大戦が勃発。翌年初夏に東京に戻るまでの一年の制作には高揚感があふれています。《猫》(1940)と《猫のいる静物》(1939-40)は藤田日記によれば、パリのアトリエで同時進行で取り組んだ同サイズで双子のような作品です。さらにその隣に、国吉が1940年ニューヨークのアトリエで描いた《逆さのテーブルとマスク》(1940)を並べました【図2】。欧州での戦争がいずれアメリカやアジアに広がる不安をそれぞれに受けとめた作品を見比べてください。続く「第六章 1941年から45年:日米開戦下の、運命の二人」では、冒頭に1943年のそれぞれの自画像を配置【図3】。続く、藤田の「対米作戦」に絞って選んだ作戦記録画二点と、国吉の1940年代前半の名品《誰かが私のポスターを破った》(1943)、《跳び上がろうとする頭のない馬》(1945)、《夜明けが来る》(1944)が祭壇画のようにならぶ空間が本展のクライマックスです。「第八章 1949年ニューヨーク:すれ違う二人」では、終戦後、占領下の日本から1949年3月に脱出をはかりニューヨークに10か月暮らした藤田と、国吉の反応を、両者の1949年の絵画とアーカイブ類で探りました。展覧会を締めくくる「第九章 1950年から53年:藤田のフランス永住と国吉の死」では1952年の作、国吉《ミスターエース》と藤田《二人の祈り》【図4】で終えました。後者は藤田の戦後の宗教画の始まりで、君代夫人が最晩年まで手元に残していた遺愛の作です。こののち、藤田夫妻は1955年にフランス国籍を取得、日本国籍を放棄し、59年にカトリックに改宗します。他方、国吉は50年近くアメリカに住んでも移民法の関係で「日系一世」として市民権を得ることができず、1952年に移民国籍法が議会を通過し、ようやく手続きを始めた段階で彼の命は日本国籍のまま尽きました。

1918年の国吉の自画像で始まったこの展覧会は、国吉の最晩年の謎めいた自画像――仮面を外す姿で終わります。二人の日系/アジア系男性が20世紀前半にかくも欧米圏で自らの身体を隠したり、改変した理由はなにか。国吉は1940年代以降に繰り返し描いた「仮面」は、藤田の20年代からの「身体加工」、おかっぱ頭やピアスに通じるものを感じます。アジア系への偏見がいまだ強い先進国で、西洋的な技術=油彩画による専門職として生きた二人の生き抜く「術(すべ)」だったのかもしれません。

実のところ、藤田の21世紀以降の国内外での展覧会・出版ブームの陰で、国吉を見る機会は限られてきました。今回の展覧会カタログは両作家の最新の研究成果をまとめた図版、論考、コラム、作品情報、年譜を備えた日英バイリンガルで、今後のパリやニューヨーク、そしてアジア圏への研究や展示の広がりを期したものです。盛夏の時期、大阪・関西万博や瀬戸内国際芸術祭2025で西日本方面にお出かけの節は、ぜひとも神戸にも足を延ばし、この稀有なる展覧会空間と絵画作品の「もの」としての存在感をリアルに体感してください。兵庫県立美術館と隣接する公園は、阪神淡路大震災からの復興の象徴として、安藤忠雄氏のキャリアでも世界最大級の設計プロジェクトなのです。

なお、『手しごとの家』ではじめて総体的に扱った藤田と写真の関係性は、7月初めから東京ステーションギャラリーで始まる「藤田嗣治 絵画と写真」展(2025年7月5日-8月31日)に発展しています。わたしも寄稿しています。

プロフィール

兵庫県立美術館館長。美術史家。1965年、京都市生れ。東京大学大学院修士課程修了。パリ第一大学文学博士。東京都現代美術館学芸員、京都造形芸術大学准教授、文化庁芸術文化調査官を経て現職。著書に『藤田嗣治 作品をひらく 旅・手仕事・日本』(名古屋大学出版会/サントリー学芸賞、渋沢・クローデル賞ルイ・ヴィトン ジャパン特別賞ほか受賞)、『藤田嗣治 手しごとの家』『藤田嗣治 本のしごと』『藤田嗣治 手紙の森へ』(すべて集英社新書ヴィジュアル版)がある。

林洋子

林洋子

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり