過疎にあえぐ小さな自治体に近づき、公金を食い物にするコンサルの実態を暴いた『過疎ビジネス』(集英社新書)。河北新報の横山勲記者の手によるこの調査報道は、菊池寛賞を受賞するなど高い評価を受けています。

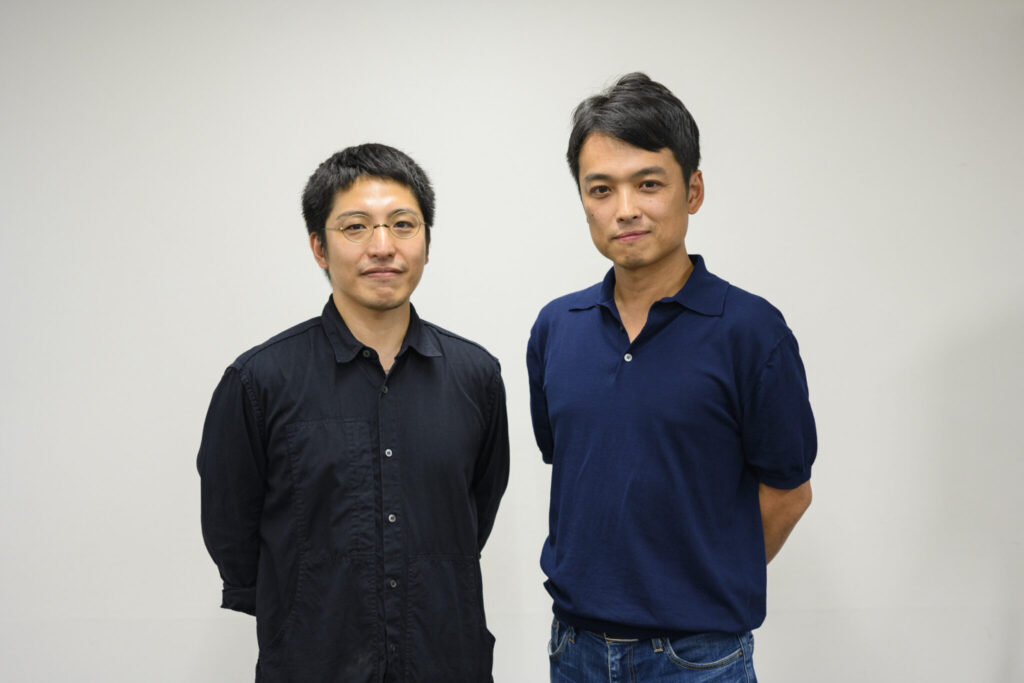

今回、著者の横山さん、ゲストに開高健ノンフィクション賞受賞『対馬の海に沈む』(集英社)の窪田新之助さんをお招きし、対談を行いました。

近年屈指の調査報道との評価が高い本を執筆したお二人が、『過疎ビジネス』を切り口に地方における調査報道のあり方をはじめ、同じ書き手として感じるさまざまなことを語り合いました。

※2025年10月6日、紀伊國屋新宿本店で行われたイベントを採録したものです

自治体は、単純な「被害者」ではなかった

横山 7月に出版した著書『過疎ビジネス』は、福島県の国見町という小さな自治体が主な舞台になっています。河北新報の福島総局にいたときに取材した、ある地方創生コンサルタント企業が「企業版ふるさと納税」という制度を悪用してぼろ儲けしようとしていた──という一連の記事をベースにしたものです。

というと、コンサルだけが悪者のようにも聞こえますが、そういうことではありません。取材する中では、自治体が単純な「被害者」ではなかったという構図も見えてきました。国見町のような地方の過疎の自治体──私は「限界役場」という言葉を使いましたが──には「地方創生」といってもそれを担える人材がおらず、外部のコンサルに丸投げの状態になってしまっている。それが不正を生む土壌になっていたことも、取材を通じてつまびらかにしていきました。最終的に、国見町は計画を取り消した後に事業の不正を認め、当時の町長は2選を目指した次の選挙で敗れるという顛末を迎えています。

同時に、あれだけ不正が横行していたというのは、地方に記者が少なくなって、地方メディアが非常に弱っていることの裏返しでもあるんだろうなとも感じました。その意味で、いろいろと自戒しながら書いた本でもあります。

窪田 『過疎ビジネス』は私も読ませていただきましたが、非常に面白かったです。小説とはまた違う、ノンフィクションとしての魅力を感じる作品ですね。

国見町で進められていた不可解な事業のからくりを解いていくわけですが、「町がコンサルに騙された」という単純な加害者対被害者の構図にはならない。そこから掘り下げて、小さな自治体に巣くう「過疎ビジネス」、官民連携の腐敗、さらには地方自治の行方へと視点が広がり、構造的な問題へと踏み込んでいく。その構成が非常に巧みで、だからこそ多くの読者が引き込まれるんだろうと思いました。本の出だしから強い怒りが伝わってきたりと、書き手である横山さんの「顔」が見えるのも魅力の一つですね。

横山 最初に記事を書いたときは、そんなに「怒っていた」わけではなかったんです。国見町で企業版ふるさと納税を使って進められている「高規格救急車リース事業」がどうも何かおかしい。町民の皆さんもそんなこと知らなかっただろうし、議会でも話し合ってみてくださいよ、くらいの気持ちでした。

だから、何事もなければそこで取材は終わっていたかもしれないんですが、記事の中で名前を出したコンサルタント会社「ワンテーブル」の社長が、うちの新聞社に電話をかけてきたんですよ。それも、私が当時いた福島総局ではなく、仙台本社にです。取材のときに名刺も渡しているので、記事が気に入らなかったら直接私に連絡してくればいいのに、そうしない。「偉い人に言えば何とかなるだろう」と思っているのが見え見えですよね。さらには東京の大きい弁護士事務所から「訂正しなければ訴える」といった内容のFAXも届いたりして。「舐められたもんだ、これくらいやればびびって黙るだろうと思ってるんだな」と思ったら無性に腹が立ってきて。そこから本格的に取材を始めることになりました。

窪田 私も、大きな弁護士事務所からの「訴えるぞ」という通知を受け取ったことがあります。近著の『対馬の海に沈む』でも書いたJA(農協)の「自爆営業」──職員が金融商品などのノルマを果たすために、自分で掛金を負担して不要な契約を取ることをいいます──問題を追いかけていたときでした。最初は正直なところ「びびった」のですが、通知の内容をよく読むと、出した記事の内容が間違っていると言っているわけではない。報道をやめさせることそのものを目的に牽制球を投げているに過ぎないんだと気付いて、冷静になってからすごく腹立たしくなりました。

でも、横山さんが「怒り」を一番感じたのはきっと、本の中にも出てくる、ワンテーブルの社長と社外関係者との会話を収めた「音源」を入手したときですよね。

横山 国見町での事業受注の前に、社長が「企業版ふるさと納税を使えば『超絶いいマネーロンダリング』ができるんだ」と話しているテープですね。事業のスキームの中身はほとんどすでに記事にもしていたことばかりだったのですが、それを本人の肉声で聞くのは非常にインパクトがありました。

社長は「(小さな自治体の)地方議員は雑魚だから、言うことを聞けっていうのが本音」とも言っていました。「そんなふうに思っているんだろうな」とは何となく想像していても、実際に建前抜きの本音をぶつけられるとやっぱり頭にきますよね。社内では音源を公開することに慎重意見もあったのですが、私は絶対出すべきだと主張しました。それも、新聞紙面や有料のネット記事だけだと読む人が限られてくるし、「町で何かもめてるらしいけどよく分からない」という国見町町民に届けるにはどうしたらいいだろうと考えた末に、YouTubeでの公開を決めたんです。協力者が分からないように編集しないといけなかったんですが、映像編集なんてやったことなかったので、それもYouTubeを見て教わりながら勉強しました(笑)。

窪田 今も公開されているので、「怒りたい」という人は肉声を聞いてみてください。

横山 ぜひ聞いてみてほしいです。私は新聞記者ですから、どちらかというとテキストで勝負したいという思いはあるんですが、文章で理屈を並べ立てるよりも、一言「行政機能をぶんどってやる」なんて言っている生の声を聞いたほうが衝撃が伝わりますよね。そして実際、これを聞いた国見町の人たちが「町政はどうなってるんだ」と激怒したことが、事業計画の撤回にもつながったんです。

プロフィール

横山 勲(よこやま・つとむ) 河北新報編集部記者。1988年青森県出身。河北新報社入社後、報道部、盛岡総局、福島総局を経て現職。執筆に加わった連載「止まった刻 検証・大川小事故」は2018年度新聞協会賞受賞。取材班として携わった連載「原発漂流」を含む特集「東日本大震災10年」は2021年度新聞協会賞受賞。自ら中心となって取材執筆した「『企業版ふるさと納税』の寄付金還流疑惑に関する一連の報道」は第29回新聞労連ジャーナリズム大賞、調査報道大賞2025・優秀賞、また個人として第73回菊池寛賞を受賞した。

窪田新之助(くぼた・しんのすけ) ノンフィクション作家。1978年福岡県生まれ。明治大学文学部卒業。2004年JAグループの日本農業新聞に入社。国内外で農政や農業生産の現場を取材し、2012年よりフリーに。著書に『データ農業が日本を救う』(インターナショナル新書)『農協の闇』(講談社現代新書)、共著に『誰が農業を殺すのか』(新潮新書)、『人口減少時代の農業と食』(ちくま新書)など。『対馬の海に沈む』(集英社)で2024年第22回開高健ノンフィクション賞受賞。

横山 勲×窪田新之助

横山 勲×窪田新之助

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり