国家は、核兵器に依存し、核抑止力を強化することで、本当に安全保障を確保できるのだろうか。これが、本書を貫く問いである。

広島と長崎に原爆が投下されてから今年で80年となる。被爆者たちは、自らの被爆体験を証言することで、核攻撃は人間を無差別に殺すという「現実」を語ってきた。また、たとえ生き残ったとしても、放射線による被害で身体的に苦しむという「現実」と、社会的な差別や偏見で精神的にも苦しむという「現実」も語ってきた。被爆者は核兵器の非人道性という「現実」を語ってきたのである。

この被爆者による核兵器の非人道性の語りは、核兵器をめぐる様々な「現実」を作り出している。たとえば、核兵器禁止条約の前文は「核兵器の使用の被害者(ヒバクシャ)」の「容認し難い苦しみと害を懸念」すると言及している。この「現実」は、核兵器禁止条約の成立過程において、被爆者の存在とその語りが重要な役割を担っていたということを示している。

また、ヒロシマ・ナガサキを語る被爆者の声は、核攻撃は倫理に反するため使用してはならないという規範、すなわち「核のタブー(nuclear taboo)」を醸成している。被爆者の証言は国際社会に核兵器不使用という「現実」をもたらしているのだ。この「現実」が平和の創造に貢献しているからこそ、2024年のノーベル平和賞は日本原水爆被害者団体協議会(被団協)に授与されたのである。

にもかかわらず、核兵器はいまだ廃絶されていない。これもまた、「現実」である。国際社会には約1万2000発の核弾頭数が存在していると推定されている。なぜ国家は核兵器を保有するのか。その理由の1つとして、安全保障の確保があげられる。国家は核攻撃をほのめかすことで、こちらの望まない行動を他国が実行しないように思いとどまらせる試み、すなわち「核抑止(nuclear deterrence)」論に基づいて安全保障を確保しようとしているのである。

たとえば、ロシアはウクライナ戦争で核攻撃の恫喝を繰り返している。そして、ロシアの脅威に対処するために、英国とフランスは核抑止力の分野での連携を深めようとしている。東アジアに目を転じれば、中国は核戦力の近代化を推し進めている。北朝鮮は核・ミサイル能力の質的向上に努めている。日本では最近、参議院選挙の期間中に「核武装が最も安上りで、最も安全を強化する策の一つ」と私見を述べた候補者がいた。

このような核抑止論をめぐる「現実」を、私たちはどのように捉えればいいのだろうか。いいかえれば、核兵器を保有すれば、安全保障を確保できるのだろうか。また、核抑止力を強化すれば、安全保障を確保できるのだろうか。

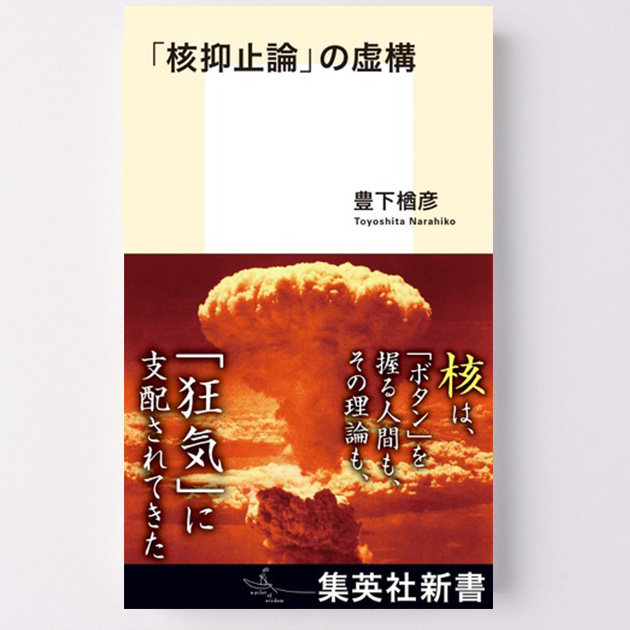

本書は、序章「『博士の異常な愛情』の戦慄」、第1章「エルズバーグと『狂気の沙汰』」、第2章「核戦略論の陥穽」、第3章「『狂人理論』の展開」、第4章「『一方的軍縮』の論理」、第5章「先制攻撃論と『狂人』」、第6章「『核の復権』とは何か」、第7章「北朝鮮とイスラエル」、第8章「『トゥキュディデスの罠』の罠」、第9章「『トランプの傘』という狂気」という構成から成り立つ。この構成からみてもわかるように、核抑止をめぐる理論と国際政治を振り返ることで、核抑止をめぐる「現実」を考察している。

本書の主張は何か。筆者は、核抑止をめぐる「現実」について、それは「虚構」にすぎないと主張する。それだけではない。筆者は、核抑止をめぐる「現実」について、「狂気」以外の何ものでもないとも主張する。

はたして、核抑止をめぐる「現実」は「虚構」と「狂気」であるのか。核抑止に賛成の人たちも反対の人たちも、本書『「核抑止論」の虚構』を手に取って、被爆80年を迎えたいまこそ、核抑止をめぐる「現実」を考えてほしい。

プロフィール

(さとうしろう)

1975年大阪市生まれ。広島市立大学広島平和研究所教授。立命館大学大学院国際関係研究科博士後期課程修了。博士(国際関係学)。専門は、国際関係論、安全保障論、平和研究。著書に、単著『核と被爆者の国際政治学―核兵器の非人道性と安全保障のはざまで』(明石書店、2022年)、共編著『日本外交の論点〔新版〕』(法律文化社、2024年)、共編著『E・H・カーを読む』(ナカニシヤ出版、2022年)、共編著『戦争と平和を考えるNHKドキュメンタリー』(法律文化社、2020年)など。

佐藤史郎

佐藤史郎

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり