やはりどうしようもなく自分は昭和だな、と思うことが最近増えた。昭和後半の生まれだが、それでも昭和という時代に対して感じる責任のようなものは年々重く圧し掛かる。令和・平成を通り抜け、トンネルの向こうに置いてきたはずの昭和が、実は今も濃い密度で自分を引っ張っている。例えばこの国について考えるとき、私は起点をいつも昭和20年に置く癖がある。日本人はみなそうすると思っていたが、そうではないらしい。でも、今再びキナ臭くなっている周辺諸国との関係も、戦争の島にされ続けている沖縄の苦しみも、不平等な日米関係も、植民地政策に起因する問題も、すべて昭和20年に起点がある。

沖縄戦・原爆・敗戦で一度国が粉々になった昭和20年を、なぜ迎えてしまったのか。そこからどう再出発したのか。言い換えれば、なぜ敗戦国になり、どうやって敗戦国から平和な民主国家になったのか、またはなれなかったのかについて、私たちは答える必要がある。けれどちゃんと向き合ってこなかったからこそ戦後80年の今、敵基地も狙えるミサイル網の構築など、着々と戦争をする国に向かっているのではないか。

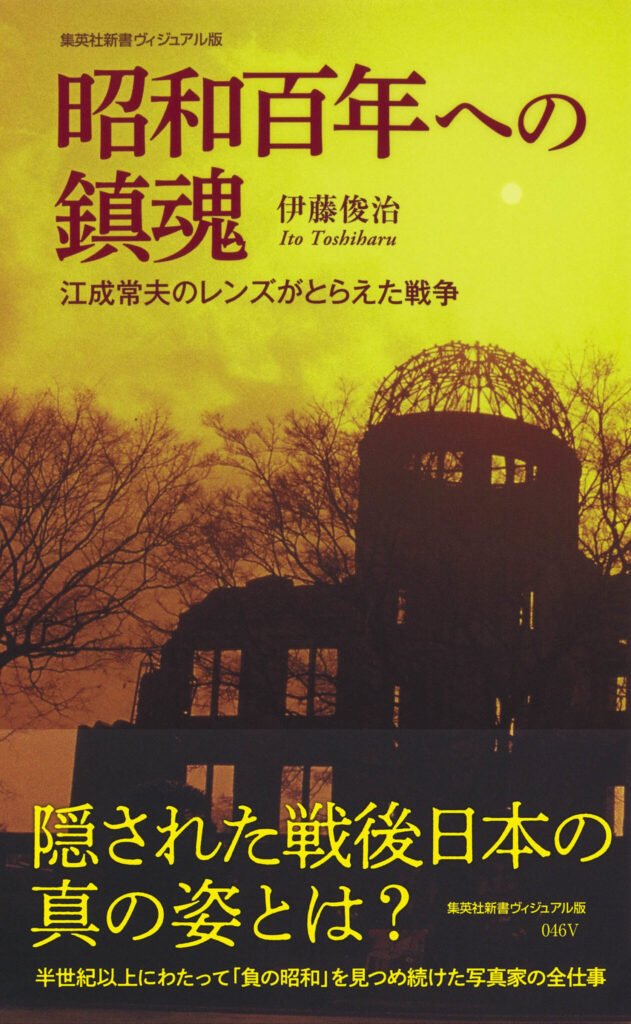

そうして目を背けてきた大衆の分まで「負の昭和」を背負い、がっぷり四つに向きあってきた写真家がいる。江成常夫だ。彼の作品群は昭和の過ちを網羅するかの如き広がりと深度を併せ持つ、今こそ見るべき写真だ。沖縄戦のガマ、ヒロシマやナガサキなど国内の傷跡だけでなく、レイテ・ペリリューなどに残る死闘や苦悶を浮かび上がらせる作風。江成の仕事を追いかけてきた美術評論家の伊藤俊治は「遺骨を拾うように撮影し続けた」結果「至る所に見えない霊が蠢いているよう」だと評した。さらに戦後も戦争の呪縛に苦しんだ戦争花嫁、満洲の日本人戦争孤児などにも時間をかけて向き合った。見捨てられ、放置されてきた人々の声を写真を通して語らしめた功績が認められ、2024年、フォトジャーナリズムの世界的アーカイヴス機関であるドルフ・ブリスコ米国史センターは江成常夫作品の収蔵を決めた。

本書の伊藤俊治のガイドによって、読者は膨大な江成の足跡の何処に必要なヒントがあるのか見渡すことができる。「心眼」とは、事象の表面を見るのではなく内側に入り込んでから、見えないはずの深淵部まで表現することで、伊藤は江成の写真は「心眼」によって撮られていると書いているが、その意味で本書は江成常夫の深淵部に入り込んだ伊藤の「心眼」によって編まれた評論だと言えよう。過ち多き時代・昭和をどう教訓にして目の前の危機を超えてゆけるのか。昭和に追っ手をかけられた写真家の目を通して、私たちは学び直す好機を与えられている。

プロフィール

(みかみ ちえ)

ジャーナリスト、映画監督。毎日放送、琉球朝日放送でキャスターを務める傍らドキュメンタリーを制作。初監督映画「標的の村」(2013)でキネマ旬報文化映画部門1位他19の賞を受賞。フリーに転身後、映画「戦場ぬ止み」(2015)、「標的の島 風かたか」(2017)を発表。続く映画「沖縄スパイ戦史」(大矢英代との共同監督作品、2018)は、文化庁映画賞他8つの賞を受賞。著書に『証言 沖縄スパイ戦史』(集英社新書、第7回城山三郎賞他3賞受賞)、『戦雲 要塞化する沖縄、島々の記憶』(集英社新書ノンフィクション)、『戦場ぬ止み 辺野古・高江からの祈り』『風かたか「標的の島」撮影記』(ともに大月書店)などがある。

三上智恵

三上智恵

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり