2011年3月11日からまもなく10年を迎えようとする2月19日、福島第一原発事故で千葉県内に避難した住民らが国と東電に損害賠償を求めた訴訟(※以下、千葉訴訟)の控訴審判決が下され、東京高裁は国の責任を否定して東電の賠償責任だけを認定した千葉地裁の一審判決を覆し、国と東電に同等の責任を認め、43人に計約2億8千万円を支払うよう命じた。

この判決は、昨年9月、仙台高裁で出された「生業を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟(※以下、生業訴訟)に続く画期的なものだ。そこで、生業訴訟弁護団事務局長を務める馬奈木厳太郎弁護士に、これら判決の経緯と意義を、原発事故10年を前にあらためて解説してもらった。

2月19日に出された千葉訴訟の控訴審判決は、一審を覆し、国と東電の責任を認める逆転勝訴という画期的な判決となった(写真提供 共同通信社/ユニフォトプレス)

「国の責任」を認めた2例目となる千葉訴訟の東京高裁判決

今回の千葉訴訟の東京高裁判決では、「2002年7月に政府の地震調査研究推進本部が公表した地震予測の『長期評価』に基づけば、国は原発の敷地の高さを大きく超える津波を予見でき、公表から遅くとも1年後には東電に事故を避ける措置を命じられた」と指摘し、「そこから東日本大震災が起こるまでの約7年半で防潮堤の設置や重要機器室の防水対策は可能で、全電源喪失という結果は避けられた」と認定。国が、東電に対して、こうした規制権限を行使しなかった不作為を「違法」だと結論づけました。

2011年の原発事故以来、日本全国で原発に関する多くの訴訟が提起されていますが、被害救済を求めた訴訟のうち、東電だけでなく、国を被告とした裁判で国の責任を認める高裁判決は、昨年9月30日に仙台高裁で出された、私たちの生業訴訟の控訴審判決に続いて、これが2例目となります。

未曽有の被害を生み、今も多くの人たちが原発事故の被害や影響に苦しむ中、長年にわたり「国策」として原子力発電を推進してきた国の責任を明確に認めた高裁判決の意味は、極めて大きい。それは、これらの訴訟が「原発事故被害者の救済」という目的だけでなく、同時に「あの悲惨な事故はなぜ起こったのか、その責任は誰にあるのか?」という問いの答えを、裁判を通して明確にすることを目指してきたからです。

3・11から10年を経ても、あの原発事故の原因とその責任に関する議論が尽くされているとは言い難い。しかし、あのような悲劇を二度と繰り返さないためには、私たち全員がこうした議論に正面から向き合い、その原因や責任の所在を明確にした上で、そこから学んだことを未来に活かしてゆく必要があるでしょう。それは、これから先、国や私たちが「原発」と、どのように向き合ってゆくのか……を考える上で欠かせない、重要な足場となるからです。

逆の言い方をすれば、私たちがあの原発事故の原因と責任の所在を明らかにせず、そこから学ぶことができない限り、3・11は決して「過去のできごと」にはならないのです。そこで、3・11から10年を経た今も、私たちがなぜ、司法の場で闘い続けているのか、そしてなぜ、原発事故に関する「国の責任」を明確にすることが重要なのかについて、私自身が長年、弁護団の一員として取り組んでいる生業訴訟を例に、改めて論じてみたいと思います。

裁判で「国の責任」を明らかにする意義と事故の「予見可能性」を巡る議論

10年前、東京電力福島第一原子力発電所の事故を起こした直接の「当事者」は東京電力です。しかし、原子力発電は、国のエネルギー政策の中で推し進められてきた「国策」であり、一営利企業である東京電力は、その国策に則り、国の定めた安全基準と指導、監督の下で、原子力事業者として原子力推進を担ってきたという基本的な枠組みを理解する必要があるでしょう。

その意味で言えば、当時の東電の操業は、国から見て「違法操業」とは見なされていなかった。しかし、それにもかかわらず、現実には深刻な原発事故が起こり、「人の行い」がもたらした災害としては戦後最大級の被害を生み、多くの人たちの生活の基盤≒生業を奪ってしまった。ならば、その責任は事故を起こした直接の当事者である東電だけでなく、当時の東電の操業状態を「安全性を欠いた状態」=「違法」とは見なさず、原子力事業者の適切な指導監督を怠ってきた国にもあるはずだ……というのが、今回、高裁判決が出た千葉訴訟や生業訴訟での重要なポイントでした。

そこで、大きな論点となるのが「予見可能性」を巡る議論です。現実としてあのような事故が起きた以上、当時、原発の安全基準の根拠とされていた想定条件が適当ではなかったことは明らかですが、では、大規模地震と、それに伴う津波の影響は予見可能であったのか? この点が、国や東電の責任の有無を判断する上での重要なポイントであり、より具体的に言えば、2002年7月に政府の地震調査研究推進本部が公表した地震予測の「長期評価」の意味や、信頼性をどう捉えるかが、こうした「予見可能性」を巡る議論と、それに伴う国や東電の責任を判断する上での中核となっています。

地震予測の「長期評価」とは、阪神大震災後の2002年に特措法ができ、国の要請に基づいて、第一線級の地震や津波に関する知見を持つ学者、専門家が検討を重ねて公表したもので、一般防災のガイドラインとして活用されることが期待されていました。そして、この「長期評価」を原発の安全対策、安全基準の見直しにも反映すべき知見として評価すべきか? 平たく言えば国や電力会社が「無視できない警告として扱うべきであったか?」というのが、原発事故の責任を巡る、他の裁判でも大きな判断の分かれ目になってきました。

例えば、事故起こした当時の東電経営陣の刑事責任を問う裁判の判決が、一昨年9月に東京地裁でありましたが、そこで東電の旧経営陣を「無罪」とした理由が、この「長期評価」の信頼性でした。裁判所は「長期評価」の信頼性を低く評価し、「津波による被害は予見不可能だった」と結論づけたのです。同様に、「長期評価」の信頼性は低いとして、国の責任を認めなかった判決もいくつかあります。

しかし、昨年9月の生業訴訟控訴審判決では、これまでいくつかの訴訟で国の責任はないとした論拠を、証拠に基づき詳細に事実認定した上でことごとく否定。地震予測に関する「長期評価」の信頼性は揺るがないと断じ、「この長期評価は法律に基づいた国の機関が検討を重ねた上で公表したもので、一般防災に活用することを念頭に置いているのだから、一般防災以上に慎重であるべき原子力発電所の安全基準や運用に関して、それを無視するなどあり得ない……」といった趣旨の判断を示しました。これは、千葉訴訟東京高裁判決でも同様です。

ちなみに、最高裁は法律審と呼ばれ、事実認定を行いません。従って、高裁は事実認定をする「事実上の最終審」となります。生業訴訟控訴審判決に続き、千葉訴訟でも東京高裁が「予見可能性」を認め、事故に対する国の責任を認めたことは、最高裁での判決の行方を占う意味でも、重い意味を持っています。

より多くの被害者の救済のために、そして新たな倍賞基準の見直しのために

その上で、私たちが最高裁を舞台に闘っている生業訴訟の特徴について、この機会に改めて触れておきたいと思います。まず、生業訴訟の大きな特徴のひとつが、原発事故による損害の「賠償」だけでなく、「原状回復」を求めているという点です。もう少しわかりやすい表現をすれば「賠償金」というお金だけの話をしているわけじゃない。事故で失われた私たちの生活≒「生業」を返してくれというのが、この訴訟を通じた取り組みだということです。

2020年9月30日、仙台高裁で出された生業訴訟の控訴審判決は、福島地裁の一審に続き原告勝訴(写真提供 共同通信社/ユニフォトプレス)

もう一つは原告団の構成です。例えば、千葉訴訟もそうですが、原発事故の損賠賠償を求める民事訴訟で一番多いタイプは、原発事故の避難者の人たちが、それぞれの避難先で訴えを起こすという形なのですが、生業訴訟の場合は、事故後に避難を強いられた方と避難せずそのままの場所で暮し続けている人たちが「同じ原発事故の被害者」として、一緒に原告団を構成しています。

さらに、通常の損害賠償訴訟では、原告Aさん、原告Bさん、原告Cさんと、それぞれ個別の損害に応じて賠償額を支払えという形になって、原告として訴訟に参加していないDさんやEさんには、全然関係がないというのが一般的です。しかし、生業訴訟では、そこを工夫して「地域ごとに共通する損害を一律に請求する」という形を取っています。

その結果、判決は区域ごとに一律の損害として、この地域はいくらという形で判断が示されることで、「その地域にお住まいの人であれば、原告であろうがなかろうが、少なくともこれだけの損害は被っている」と、裁判所が判断したことになります。これは、原子力損害賠償紛争審査会(原賠審)が定めた現在の賠償指針を裁判所が見直しているようなものです。原賠審が賠償指針の見直しをなかなかしないなか、判決によって事実上の見直しともいえる動きが出ているのは、全体救済の実現にとっても重要です。

私たちが「再び同じ過ちを繰り返さない」ために日本人全体が向き合うべきこと

最後に、生業訴訟をはじめとした「原発事故の責任の所在」を問う裁判が、原発事故で被害を受けた人たちへの救済だけでなく、それ以外の人たちも含めた「私たちの問題」であるということについて、10年目を迎える今、改めて触れておきたいと思います。

これまでの議論で触れてきたように、そして、生業訴訟や千葉訴訟の高裁判決が認めているように、福島第一原発で起きた事故と、それが引き起こした深刻な被害の責任は、事故の直接の当事者である東京電力だけでなく、原子力エネルギーを「国策」として推し進め、その安全基準の策定や事業者の管理・監督を担う立場にあった国にもあることは明らかです。

しかし、今なお被害に苦しむ人たちや、放射性物質で汚染された大地や水の処理も終わらず、廃炉の道筋すらつかない中、国は自らの責任を認めようしません。事故の原因や責任の所在をあいまいにしたまま、その前提の上で「国策」としての原子力政策が根本的に議論されることもなく、安全基準や制度のわずかな見直しだけで継続され、原発の再稼働や稼働期間の延長、更には海外に向けた原発の輸出までが「国益」の名の下で、当然のように議論されています。

そこで、忘れてはいけないのは、そうした「国」の主権者は、他ならぬ私たち自身だということです。3・11の原発事故は、直接の被害者のみならず、日本という国にとって、戦後最大ともいえる大きな災害でした。あの時、少しでも風向きが違ったら……。あるいは、日本の他の場所にある原発で、同じように深刻な事故が起きたとしたら……? それは、将来的に自分たちが同じような被害に遭うかもしれないという意味で、私たちが抱える潜在的なリスクを示しているとも言えます。

このことについて考える時、私は日本国憲法の「前文」にある「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」という言葉を思い出します。

「戦争の惨禍」とありますが、戦争は現憲法が成立した直接の原因という歴史的経過と、惨禍の最たるものという意味合いで用いられたものだと理解するのであれば、惨禍は戦争に限られるものではないはずで、原発事故はやはり惨禍なのだろうと思います。そして、そうした惨禍を起こさないために私たちが主権者になったのだとすれば、にもかかわらず起きてしまった原発事故にどう臨むのかは、どうでもいい事柄ではないはずです。

私たちは原発事故の被害にどう向き合うのか? これから「原子力発電」とどのように向き合うべきなのか? 3・11が今も私たちに投げかけている問いなのです。

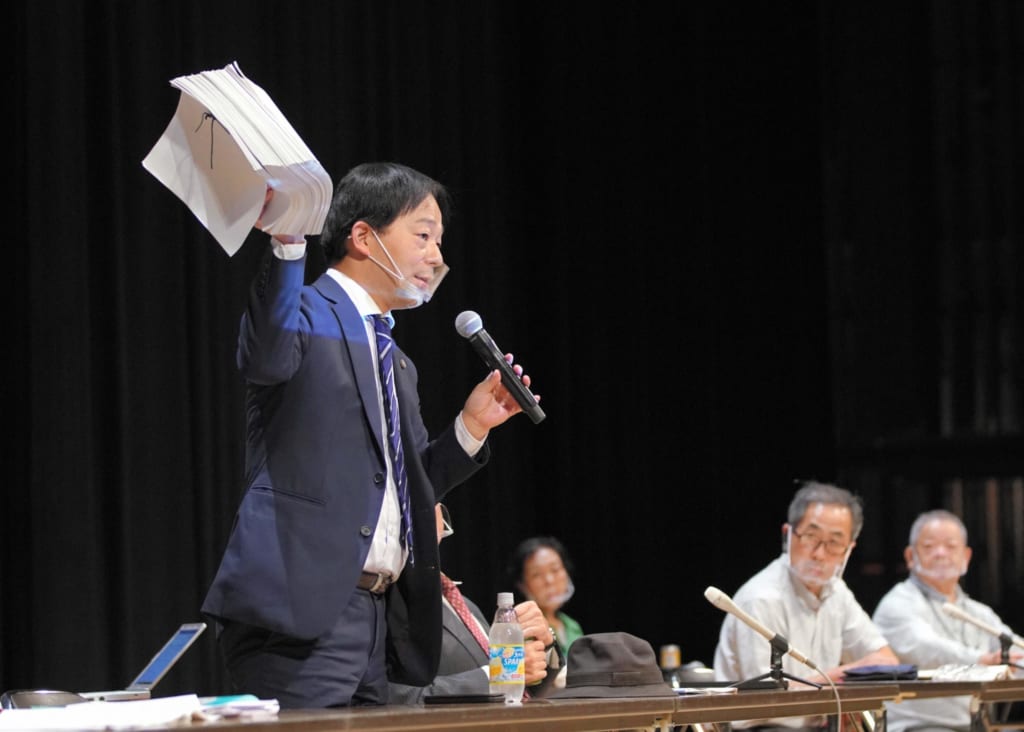

生業訴訟の記者会見で判決文を手に勝訴の意義を語る馬奈木厳太郎弁護士(左)。憲法前文の「日本国民は、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにする」の“戦争”部分を“原子力発電”に置き換え、国の政策を監視する主権者としての責任を主張する(写真提供 朝日新聞社/ユニフォトプレス)

あの悲惨な事故を引き起こした原因と、その責任の所在を明確にすることを抜きにして、我々はこの問いに向き合うことなどできない。そのためにも、生業訴訟は最高裁でキッチリと勝ち切らなければならないですし、勝っておしまいではなく、責任を果たさせるところまでが生業訴訟の役目だと思っています。

最高裁で勝訴したとしても、自動的に原発政策が変わるわけではありません。海洋放出の話が消えるわけでもありません。国という自律した存在があるわけではなく、私たちが国に責任を果たさせるほかはないのです。

原告にとどまらない被害者の救済を実現させると共に、この国の原子力政策に関する議論を大きく転換するきっかけにし、住民の位置や健康よりも企業の経済活動を優先させるような社会のありかたを根本的に改める一歩にしたいと考えています。

取材・構成/川喜田研

プロフィール

馬奈木厳太郎

馬奈木厳太郎

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり