第一回はスポーツウォッシングとはいったい何か、という概要を眺め、第二回ではスポーツがスポーツウォッシングに晒されてきた歴史について見てきた。では、スポーツウォッシングというものは、いったい誰に対してどんなふうに作用するものなのだろう。今回はそのメカニズムについて、少し考えてみたい。

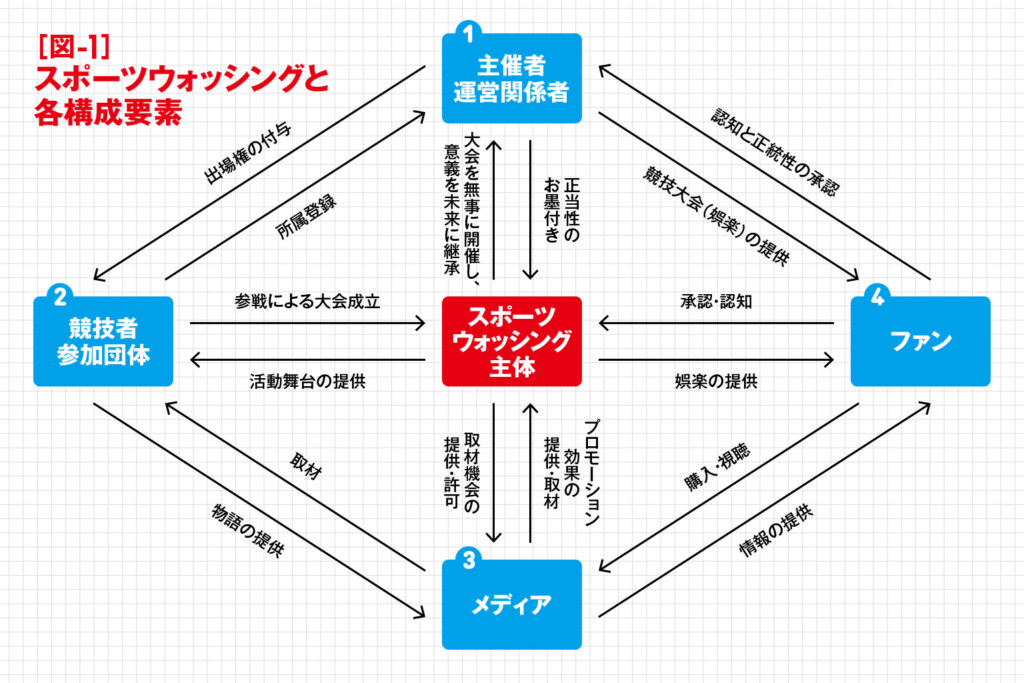

そのとっかかりとしてまずは、世界的な大型スポーツイベントとそれに関わる団体や人々を要素別の4種類に分類し、スポーツウォッシングを仕掛ける主体との関係性を以下の図のようにモデル化してみた。

- 主催者/運営関係者……競技を運営し、興行をビジネスとして成立させる組織。各競技団体の統轄機関(IOC:国際オリンピック委員会、FIFA:国際サッカー連盟、UCI:国際自転車競技連合、等々)がここに該当する。国際大会の招致や運営、コンサルティング業務等を行うエージェント・プロモーター・各種代理店などもこの分類に入る。

- 競技者/参加団体……いうまでもなく、競技の当事者でスポーツイベントの中心的存在。彼ら/彼女たちなくしてスポーツ興行は成立しない。

- メディア……スポーツイベントを報道する各種媒体。新聞雑誌、放送局、オンラインメディア等。

- 消費者……観客/視聴者/読者/ファン。スポーツイベントを鑑賞し、娯楽として愉しむ人々。

あらかじめ断っておくと、これら4要素は、とくに何らかのマーケティング理論やカルチュラルスタディーズの学問的知見などに基づいたフレームワークではない。現場取材を重ねていくことで感じた、あくまで体感的な経験則に基づく素人考えだ。とはいえ、アマチュアのこぢんまりした競技大会であれ、世界からトップクラスのプロフェッショナルアスリートが集う大規模イベントであれ、興行性を持つスポーツはすべてこの4要素で構成されており、また、それらのスポーツイベントに関わる人々はこれら4項目のいずれかに当てはめることができるように思う。

たとえば、スポーツウォッシングとして最もわかりやすい1936年ベルリンオリンピックを例に、考えてみることにしよう。

この1936年ベルリンオリンピックの場合、大会を利用して「洗濯」行為を仕掛ける当事者はヒトラー率いるナチス政権だ。彼らの最終的な目標は、イベントの成功を通じて自分たちのポジティブなイメージを「④:消費者」に抱かせることにある。それを達成すれば、ナチス政権にとってベルリンオリンピックは成功を収めたことになる。

この目的達成のためには、「①:主催者/運営関係者」(この場合はIOC)による保証、つまり当該大会が真っ当で正統なものであるという、いわば〈お墨付き〉が必要だ。具体的にはIOCから主催・後援・協賛等のお墨付きがあることで、ベルリン大会というスポーツウォッシングの舞台は社会的にも広く認められた正当な大会である、という公的な後ろ盾を得ることになる。

そして、この正当性を得た大会を無事に開催することで、ナチス政権は「①:主催者/運営関係者」が管轄する五輪の意義を未来へ継承してゆく責務を果たす。 また、五輪開催は、様々な事業者等にビジネスチャンスの場を提供する ことにもなる。

一方、「②:競技者/参加団体」は、自分たちが競技に参加することでイベントの成立を支え、大会(ナチス政権)側は「②:競技者/参加団体」に対して競技の場を提供する。1936年ベルリン五輪の場合、当初はアメリカや欧州の国々がボイコットの動きを見せながらも最終的には参加した。これにより、 世界はベルリン五輪を「真っ当」だと 追認する結果になった。対照的に、1980年のモスクワ五輪と1984年のロサンゼルス五輪は、東西冷戦下の政治的駆け引きにスポーツが利用された例として引き合いに出されることが多いが、強豪選手たちが参加を見送ったことにより、世界一を競うはずが「その金メダルは本当の意味での世界一だったのか……?」という、拭いがたい疑問がつきまとってしまうことになった。

このように、大会の正当性が競技結果の公正さを大きく左右することは、モスクワとロサンゼルス2大会の例が如実に示している。

「③:メディア」とウォッシングを仕掛ける主体の関係は、取材機会の提供と取材による大会宣伝のギブアンドテイク、ということになるだろう。ベルリン五輪のメディア報道が必ずしも礼賛一色ではなかったことは前回にも紹介したとおりだ。だが、スポーツの熱狂と選手の活躍を伝えることが、結果としてナチス政権の目論見どおりに人権抑圧や差別の事実を糊塗し押し流す大きな効果を世の中に与えてしまったことは間違いない。これは、「スポーツを政治から切り離す」ことでスポーツ報道が政治に利用されてしまうという矛盾の、まさに典型的な例といえる。

そして、「④:消費者(観客/視聴者/読者/ファン)」とウォッシングを行う主体との関係は、スポーツ鑑賞の機会提供と、その消費による正当性の承認、ということができるだろう。この関係性が強固になれば、大会を利用したウォッシング行為はその目的を成し遂げることができる。ベルリン五輪でいえば、人々がそこで開催される数々の競技に魅了されて熱狂し、ナチス政権が行ってきた数々の所業に対する批判を「盛り上がりに水を差す野暮な行為」と考えるようになれば、ウォッシング行為は完成する、というわけだ。

これこそがまさしく「スポーツの力」である……という言い方をするのは、やや嫌味が過ぎるかもしれない。 だが、「③:メディア」や「④:消費者」とウォッシングを行ないたい側の関係性という点では、似たような現象や空気感は、昨年の東京五輪や今年の北京冬季五輪の際にも漂っていたのではないか。また、「①:主催者/運営関係者」や「②:競技者/参加団体」が毅然とした態度を取らなかったためにウォッシング主体に正当性を与えてしまった近年の典型例は、たとえば2018年のFIFAワールドカップ・ロシア大会にも見ることができるように思う。

他にも、たとえばこんな例がある。

電気自動車のF1、とも呼ばれるフォーミュラEが2018年に中東のサウジアラビアで初開催されたときのことだ。同国での国際的モータースポーツ興行はこれが初めてで、レースは12月15日に決勝が行われた。このときの様子が“Blood and Oil”(Bradly Hope & Justin Schreck:日本語版未刊行)という書籍に記されている。この書籍は、サウジアラビアの皇太子ムハンマド・ビン・サルマーン皇太子が権力を手中に収めて世界的に大きな影響力を持つに至る過程を丹念に取材した調査報道ノンフィクションだが、そこで指摘されているのは、首都リヤド郊外で開催されたこのフォーミュラE大会は、同国出身の反体制ジャーナリスト、ジャマル・カショギ氏がイスタンブールのサウジ領事館で殺害されてからわずか二ヶ月後だった、という事実だ。

同書によると、ムハンマド皇太子は、カショギ氏暗殺報道で世界がサウジに背を向けていないと示すため、同国初開催のフォーミュラE大会を壮麗に演出し、世界中から数々のセレブや政財界人を招いた、とされている。エンリケ・イグレシアスがコンサートを行い、英国人サッカー選手のウェイン・ルーニーや国際的化学企業ダウケミカル元CEO等々がレースに招待されたという(同書P312)。

ムハンマド皇太子によるフォーミュラE大会盛り上げの真意が、果たして本当にカショギ氏暗殺報道から世界の目をそらせることにあったのかどうか。本書の記述のみを根拠にそれを断定するのは拙速かもしれない。だが、少なくともこのレースを報じた日本語記事ではいずれも、カショギ氏の名前や二ヶ月前の事件に言及はしてなかったようだ。この事実は、スポーツウォッシングを仕掛けようとする主体と「③:メディア」、あるいは「④:消費者」との関係や影響力を示唆する象徴的な好例といえるかもしれない。

ちなみに、このウォッシング行為の主体をとりまく各構成要素の①~④も、それぞれに影響を与えあう利害関係がある。「①:主催者/運営関係者」と「②:競技者/参加団体」は、参加登録と出場権の付与という関係。「②:競技者/参加団体」と「③:メディア」は、取材行為と、それによって発生する物語の提供。「③:メディア」と「④:消費者」は、情報の提供と購読・視聴による経済活動の支持。「④:消費者」と「①:主催者/運営関係者」は、競技大会(娯楽)の提供とその認知よる競技人気の下支え、ということになるだろうか。

これらスポーツイベント4要素とスポーツウォッシングの相互関係を簡単な図版で示したものが、[図1]だ。

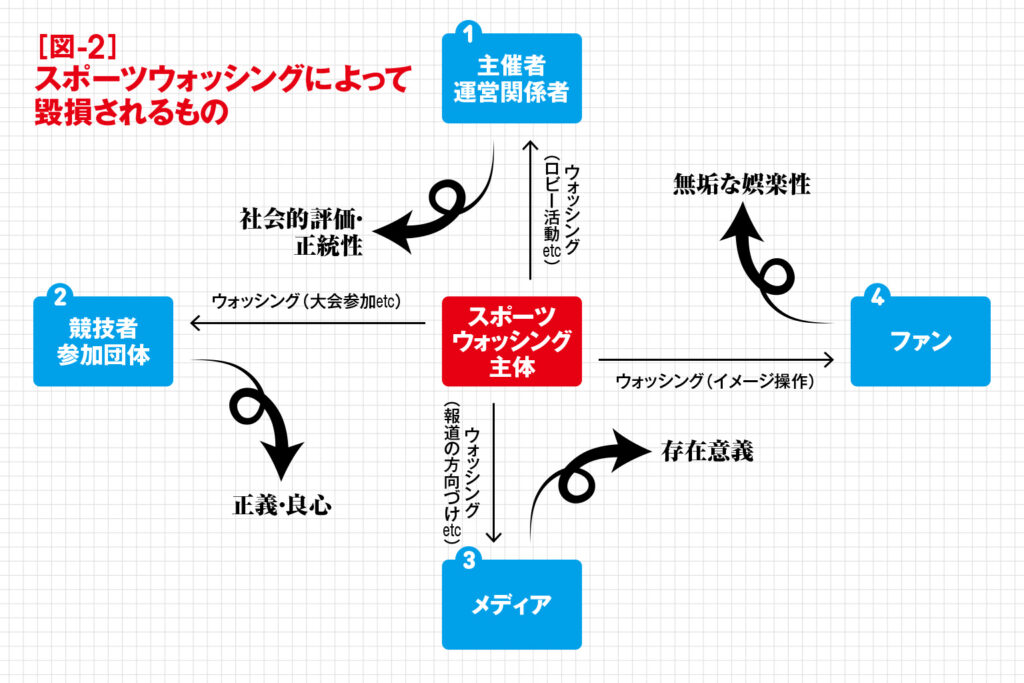

このように、メガスポーツイベントを〈道具〉にして洗濯行為を仕掛けようとする主体が「①:主催者/運営関係者」「②:競技者/参加団体」「③:メディア」「④:消費者」の④要素に働きかける具体的な方法と、その働きかけを受け入れることで上記各4要素から毀損されるであろう「大切なもの」の関係はおそらく、[図2]のようになる。

まず、スポーツウォッシング主体は「①:主催者/運営関係者」に対し、精力的な招致運動など、あの手この手を尽くした様々なロビーングを行うだろう。その際の仲介役にコンサルティング会社などが活動する場合があることは、オリンピック招致を巡る数々の金銭スキャンダル報道からも容易に察しがつく。

たとえば、東京オリンピック関連では、当時JOC会長だった竹田恒和氏がフランス検察に起訴された件は日本でも大きく報道された。シンガポールに拠点を置くコンサルティング企業経由でセネガル人関係者へ贈賄を行った、とされるこの裁判では、弁護士費用約2億円をJOCが負担していることも昨年の報道で明らかになっている。また、つい最近の例では、電通出身の東京五輪組織委員会元理事が代表を務める会社が、大会スポンサーの衣料品企業とコンサルティング契約を結び4500万円を受領していた、とされる件を東京地検特捜部が捜査中、というニュースもあった(7月26日現在)。

このように、招致や開催に関わる不透明な金銭の授受が発覚した場合はもちろん、そのスポーツ大会が露骨なウォッシング行為であると判明した場合にも、主催者/運営関係者の社会的評価や大会の正統性には大きな傷がつく。

次に、「②:競技者/参加団体」は、自分たちの参加するスポーツ大会がウォッシング行為であった場合、競技参加と引き換えに〈政治的なことからの独立〉という中立性を失うことになり、ひいてはウォッシング行為へ結果的に加担した責任や、競技者としての正義と良心を問われることになるかもしれない。もちろん、〈政治的なことから独立〉しているからこそ、選手たちの競技活動はウォッシング行為と無関係で純粋なものである、という理屈で彼ら/彼女たちの中立性を擁護することもできなくはないだろう。だが、そのようなアスリートの無謬性や純真無垢さを、はたして社会(すなわち「④:消費者」)は称揚し容認するのかどうか。これは、現代のスポーツ界が直面している非常に重要な課題といっていい。

「③:メディア」に関しては、失うものがハッキリしている。ウォッシング行為から目を逸らして批評的視点を持たないまま、ただ競技内容の感動や結果だけを伝え続けていれば、そこには「ジャーナリズム」としての機能や矜持がすでにない、と見なされるだろう。自分たちスポーツメディアに求められるものはあくまでも広報機能である、と割り切るのであれば、それもまたひとつのあり方かもしれない。だが、それはメディア自身が率先して洗濯行為の片棒を担ぐ存在である、と宣言することに等しい。

そして、「④:消費者」が、自分たちの観戦している競技大会を洗濯行為と意識せず、純粋なエンタテインメントとして愉しむようになったとき、スポーツウォッシングはその目的を完成させる。だがその場合に、スポーツを愉しむ人々は、ウォッシング行為を受け入れることと引き換えに、自分たちのいったい何を失っているのだろう。

頭でっかちで青臭い理屈を言えば、それは現代社会のいち構成員として生きてゆく良心と誠意、とでもいうべきものかもしれない。 とはいえ、我々は皆、自分たちの日々を暮らしのなかで、世界全体とのつながりをいつも強く意識しながら生活をしているわけではない。

スポーツから「感動」や「勇気」を与えてもらう一方でカシュガルやウルムチには関心がなければ、2021年北京オリンピックと新疆ウイグル自治区を結びつけて考えることもないだろう。純粋目の前の戦いに全力で集中する選手たちや、彼ら彼女たちと気持ちをひとつにして応援する感受性を持つ人々が、たとえばその戦いの舞台となっている華麗なスタジアム建設で多くの人々が命を落とした事実(第1回の記事参照)を知らなければ、華やかなスポーツ大会その感動がじつは何を塗りつぶしているのか、と想像することもないだろう。もちろん、スポーツの捉え方や世界との距離の持ち方は、人によって様々なのだけれども。

ただ、そのように様々な考え方の違いの隙間に染みこむように入ってくるのが、スポーツウォッシングという行為なのだ、ともいえる。

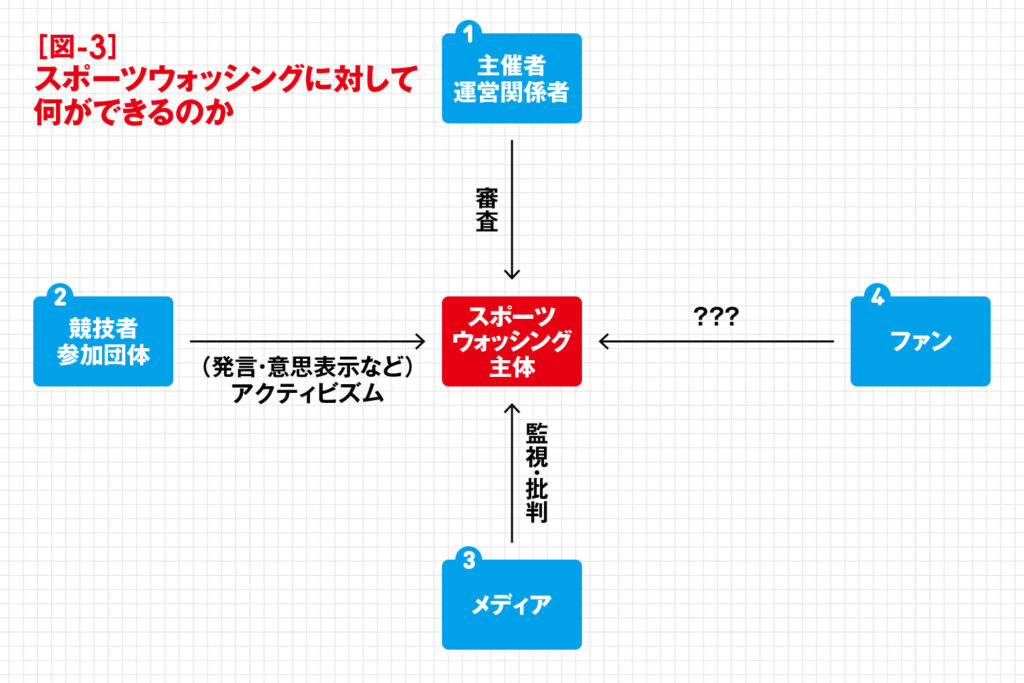

では、スポーツウォッシングとその作為が明らかであったとしよう。そのとき、社会の構成員としてスポーツイベントに関わる(すなわち上記①~④のいずれかの要素に属する)我々にはいったい何ができるのか、を考えたのが[図3]だ。

「①:主催者/運営関係者」は、審査や監査によって大会開催の承認/否認をする決定権を持つことができるだろう。ただし、そのチェック機能は有名無実化して健全に機能しない場合が多いことは、上記で示した五輪招致の例が端的に示している。

「②:競技者/参加団体」は、たとえ参加ボイコットという最終手段によらなくても、大会に参加しながらウォッシングツールである大会を逆に利用し、積極的な意思表示や発言を行って大きな影響力を示すことができるだろう。これは、F1のルイス・ハミルトンや東京五輪大会の女子サッカーなど、前回にいくつかの事例を示して紹介したとおりだ。

「③:メディア」は、スポーツウォッシングを仕掛けようとする主体を監視し、批判することができる。

では、「④:消費者」、つまり、新聞・雑誌や放送、ネットメディアなどを通じて様々なスポーツを愉しんでいる我々ひとりひとりには、いったい何が問われているのだろう。スポーツウォッシング行為に見えるものが目の前にあるとき、我々はそれに対してどんな態度を示し、どんな行動をとればよいのだろうか。

スポーツが持つ筋書きのないドラマ性や感動という蓑笠の下に隠れた作為が誰の目にも明らかならば、視聴や応援、そしてファンであることを辞める、という方法もあるだろう。しかし、それらの〈洗濯行為〉を見抜くことが難しいからこそ、現代のスポーツウォッシングはじつにさりげないたたずまいで、日々、あなたやわたしの近くに存在している。

だからこそ、スポーツイベントと社会、スポーツイベントと競技者、スポーツイベントとスポーツファンの〈健康的〉な関係はどうあるべきなのか、ということがいま、問われているのだ。

次回以降は、スポーツに関わる様々な分野の専門家や識者に話を聞きながら、これらの問題について詳細に考えていきたい。

図版作成/海野智

プロフィール

西村章(にしむら あきら)

1964年、兵庫県生まれ。大阪大学卒業後、雑誌編集者を経て、1990年代から二輪ロードレースの取材を始め、2002年、MotoGPへ。主な著書に第17回小学館ノンフィクション大賞優秀賞、第22回ミズノスポーツライター賞優秀賞受賞作『最後の王者MotoGPライダー・青山博一の軌跡』(小学館)、『再起せよ スズキMotoGPの一七五二日』(三栄)などがある。

西村章

西村章

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

小島鉄平×塚原龍雲

小島鉄平×塚原龍雲