「差別をなくすために何が必要か?」そう聞くと、「一人ひとりが『思いやりの気持ち』を持つこと」という回答が返ってくることが少なくない。

確かに「思いやり」は大切だ。でも、果たして「思いやり」が差別の問題を“解決”するのだろうか。逆に言えば、今なおさまざまな差別や偏見が社会に根強く残っているのは、人々の『思いやりの気持ち』が欠如しているからなのだろうか。

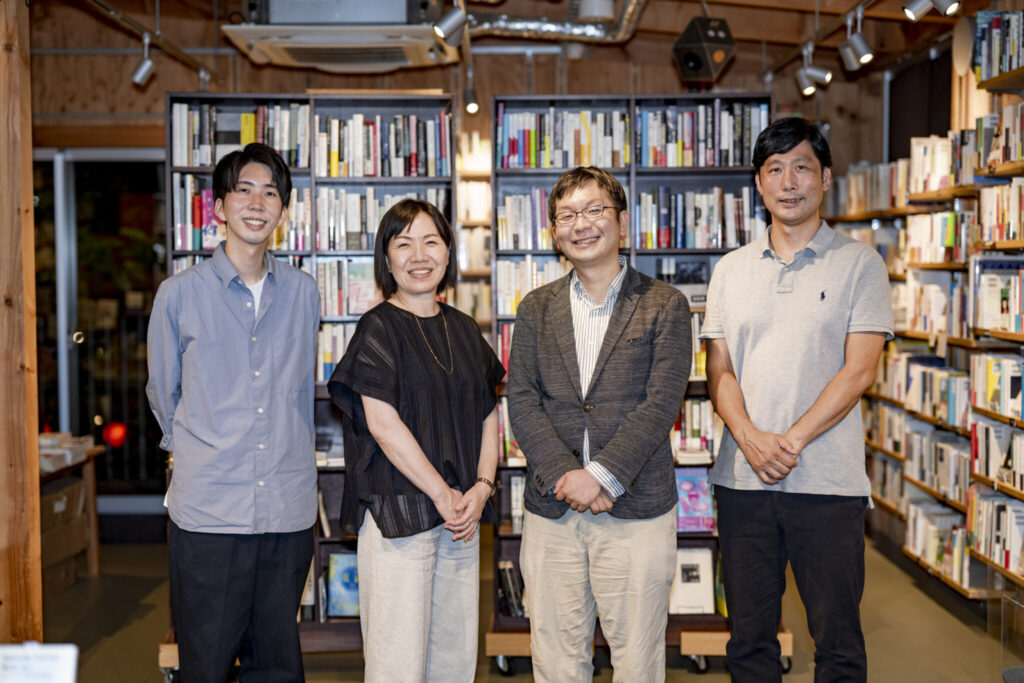

「では、差別はどう解決すればいいの?」そんなタイトルのイベントが、8月30日に本屋B&Bで開催された。

これは、8月17日に発売された『差別は思いやりでは解決しない ジェンダーやLGBTQから考える』(集英社)の刊行を記念したものだ。

本書の著者である神谷悠一さん、労働組合のナショナルセンター「連合」の総合政策推進局長(ジェンダー平等・多様性推進担当)の井上久美枝さん、社会学者で大妻女子大学人間関係学部准教授の田中俊之さんが登壇。筆者の松岡宗嗣がモデレーターをつとめた。

思いやりでは「不具合が生じる」

性的マイノリティに関する課題に取り組む全国組織の事務局長を務めつつ、大学でジェンダーやセクシュアリティに関する授業を受け持っているという著者の神谷さん。

「レポートの採点をしていると、何枚も何枚も『思いやりの気持ちを持ちたい』『傷つけないように気をつけたい』といった内容の感想が寄せられます。これは一体なんだろう?と思ったことが、本書を執筆した大きなきっかけです」と語る。

「思いやり」という言葉は、大学に限らず、企業や自治体の性の多様性に関する研修でもよく上がってくる言葉だという。

なぜ「差別は思いやりでは解決しない」のか。神谷さんは、「思いやり」では「不具合が生じてしまうから」と語る。

以前、神谷さんが講師を務めた企業研修で、冒頭に挨拶をした男性が「アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)」に関するエピソードを紹介したという。それは、正月におせちを作り、掃除をして子どもたちの縫い物をしたという話で、その男性は参加者に対して「これは私と妻、どちらの親がやったと思いますか」と話したそう。

「無意識の偏見に気づかせるための良いストーリーだと思った」という神谷さん。しかし、その直後に男性は、「だから思いやりの気持ちを持ちましょう。でもずっと思いやっていると疲れるので、時々で良いです」と結論づけてしまったという。

「良い話だっただけに驚きと落胆がありました。無意識のことを意識的な『思いやり』でなんとかするのは難しいのではないでしょうか。これでは差別や不平等は解決しませんよね」と神谷さんは話す。

差別はなぜ思いやりでは解決しないのか、という問いに対して、本書で指摘されている次の点がふに落ちる。

「『思いやり』は、個々人の『気に入る』『気に入らない』といった恣意性に左右されやすいものであり、不具合が起きてしまうものです。思いやりも人それぞれ、ということになると、そこで保障されることも人それぞれでしょう。そんな普遍性のないものを『人権』と呼べるでしょうか。(中略)一見して分かりにくい差別に対しても、『思いやり』は是正に力を発揮できないのではないでしょうか」

具体的な解決策を求めている

労働組合の役員として、長年、ジェンダー平等や多様性推進に関わってきた中で「特に性差別の問題に対して、女性側から『思いやり』という言葉は出てこないと思います」と指摘する井上さん。

「女性にとっての労働組合の活動は、まず差別との『闘い』であって、思いやりでは本当に解決できないんです」。賃金格差やハラスメントなど、個別の被害に対して「具体的な解決策を求めて活動をする必要があります」と井上さんは話す。

「男性学」が専門の田中さんは、大学のジェンダーに関する授業で「学生から『思いやりを持ちたい』といった感想はあまり来たことがない」という。

例えば、いじめの問題について「いじめられている側を転校させることが解決策にはならないように、まさにいじめや差別というのは、いじめている側の『レッテル貼り』によって発生しているという話をしています」と田中さんは語る。

「社会の中で差別がどういう構造によって起こるのか、という話をすることが重要ではないでしょうか」と指摘する。

性的マイノリティをめぐる職場の実態を調査した厚労省委託調査によると、性的マイノリティではない人のうち約7割が、「自分の職場に性的マイノリティはいない」と思っていることがわかっている。

多くの人にとって、一般的に「差別はダメ」だと思いつつも、実際にはどこにでも存在する性的マイノリティの姿や、直面している具体的な困難や課題、解決するために必要な方法が“見えていない”ことで、「思いやりの気持ちを持つ」という感想に至ってしまうのだろうか。

神谷さんは、以前研修のために訪れた市役所に掲げられていた「人権都市宣言、思いやりを持って優しい人になりましょう」といったような標語に触れ、「具体的な方法が思い浮かばないなかで、こうした『人権=思いやり』という、パッと浮かぶ言説をつい発してしまうのかもしれません」と語る。

これに対して田中さんも「研修や授業の参加者は、もしかしたら性的マイノリティの困難や差別の現状について、実は“伝わってはいる”けれど、その人たちが“打ち返す弾”を持っていないだけで、思わず『思いやり』など普段見慣れている標語的なものをつい出してしまうのかもしれませんね」と話した。

「言語化」と「制度化」

井上さんは、特に女性差別に関して、これまで具体的な解決策としての「法整備」が求められてきた点に触れ、「そのために、労働組合では『当事者が何に困っているのか』を知るために、まず調査をして、生の声を集めたり、データを見てきました。その上で『具体的にどう解決にもっていくか』という議論を進めています」と語る。

さらに「言語化」や「制度化」が重要だと井上さんは指摘する。

自身も「昔は私もお尻を触られたり、チークダンスを強要されることが当たり前だったんです」と語る井上さん。男女雇用機会均等法で『セクシュアルハラスメント』という言葉が入り、法律上「やってはいけないこと」になった。「少なくとも30年前の職場とは規範が大きく変わった。これはとても大きなことだと思います」と井上さんは語る。

神谷さんは、平成4年に行われた労働省の調査で、セクハラ対策について、女性労働者の回答の1位が「女性が毅然と対応する」だったことに言及。

「マイノリティ側が、自分でなんとかしなければと“思い込まされてきた”側面が現れているアンケート結果だと思います。現在ではあまり想像できない回答ですし、その背景には、井上さんが仰ったように、法律ができて『それはセクハラですよ』と言語化できるようになったことが大きいと思います」と語った。

性的マイノリティの文脈でも、2020年に施行された「パワハラ防止法」で、性的指向や性自認に関する侮蔑的な言動、いわゆる「SOGIハラ」が含まれることになり、すでに企業は防止対策を講じることが義務になっている。

井上さんは「学生に昔のセクハラ被害の話をして『たった30年前はこれが普通でした』というと、みなさん驚くんですよね。この間、女性たちが闘って法律ができて職場に浸透してきた、というセクハラをめぐる歴史を見ていて、LGBTQに関しても同じように続いていくんじゃないかなと思っています」と話した。

神谷さんは、SOGIハラという言葉や法制化によって被害の実態が見えるようになり、裁判なども起こるようになったことは「社会の大きな変化だ」とした上で、「未だ、解雇や異動といった差別的取扱いの被害が見えづらいのは、被害者が声をあげられない、言い出せない社会状況があると思います」と指摘。

井上さんも「LGBTQ差別禁止法を整備することが重要ですね」と語った。

トランスジェンダーをめぐる課題「個別的に丁寧な議論を」

イベントでは、認定NPO法人ReBit代表理事で、トランスジェンダー当事者の藥師実芳さんがリモートでゲスト出演。特に本書の第三章の見出し「『女性』vs.『トランスジェンダー』という虚構」について「“虚構”と言い切ってくれて嬉しいです」と語った。

SNSだけでなくリアルな場所でも、トイレやお風呂といった場面で、トランスジェンダーの権利と女性の安全が対立するといった言説が、事実かのように論じられてしまうことが多くあるという藥師さん。

「私自身、生まれた時に性別を女性と割り当てられて、いまは男性として生活をしているトランスジェンダーなのですが、こうした言説に対して、ちゃんと毎回傷つくんですよね。トランスジェンダーのユースたちからも、SNSやメディアでこれらを見てとても辛いという声を聞いています」と語った。

昨今激化するトランスジェンダーへのバッシングについて、田中さんは「当事者の声がまだまだ見えていない状態で、我々がまず当事者の声に耳を傾けないといけない段階なのではないかと思います」と指摘。

さらに、こうした対立構造のような「虚構」が語られてしまう背景に「こうすれば解決するんだ、みたいな、『一挙に解決する方法』があるかのような幻想を持っているのではないかと思います。やはりトイレとお風呂は結構次元が異なるし、トイレならトイレで個別の状況も違っていて、もっと個別具体的に、丁寧に議論していく必要があると思います」と語った。

井上さんは、そもそも社会全体としてトランスジェンダーを取り巻く課題について「関心が薄い」点を指摘する。

「全国水平社が今年結成100周年でしたが、あるイベントに参加した際、『差別のない社会』を目指すにあたって、キング牧師の『最大の悲劇は、悪人の圧政や残酷さではなく、善人の沈黙である』という言葉が紹介されていました。差別をなくすには『学ぶ』『気づく』ことが重要で、その次に一般的には『沈黙』で終わってしまいがちですが、『語る』というところまで持っていかないといけないと思います。そのためには学ぶ仲間を増やしていくことが大事ではないでしょうか」と語った。

藥師さんは、昨今のトランスバッシングについて「トイレやお風呂に焦点化して、煽動的に議論されているように感じる」とも指摘する。

「私たちがトランスジェンダーについて語るとき、それは、当事者の6割が自殺念慮を経験していることや、7割が学校でいじめを受けていること、就活生の9割近くがハラスメントを受けていること、安全に医療や福祉を利用できなかったり、なかなか仲間に出会えず誰にも相談できない、そういった話をしているんです」と強調。

「当事者一人ひとりの『安心して生きたい』という願いに、あまりにも場面が焦点化されることで、ヘイトが加速してしまう側面はあるのではないかと思います」と語った。

それぞれのチャンネル、それぞれの方法で

差別の問題を解決するために、「思いやりの気持ちを持つこと」だけでは不具合が起きてしまう。だからこそ、当事者が具体的にどう困っているのか、声を聞きデータを集め、個別的に議論をしていくこと、法整備をはじめ具体的な解決方法を求めていくことが重要だ。

しかし、そもそも関心を持たない人に対してどのように問題を伝えるか、法律をはじめとした制度の必要性を理解してもらうことのハードルは高い。

神谷さんは「いろいろな武器が必要」ではないかと指摘する。

「例えば、大学の授業でNHK『プロジェクトX』の『男女雇用機会均等法』をめぐる回を学生さんに観てもらっているのですが、反応がとても良いんですよね。ドラマチックなストーリーで、制度の必要性を語っていくことも一つの“武器”なんだと思います」と話す。

一方で、ストーリーではなく「データで語らないと説得できない人もいる」点を指摘。「それぞれの持ち場や相手によって必要なチャンネルや語り方は異なっていいのではないかと思います」と語った。

そもそも法律や制度の必要性を実感しづらい背景として、「自分自身が制度によって守られていることを感じる機会が少ないから」という面もあるかもしれない。

井上さんは「例えば飲食店でアルバイトをしていてお皿を割ってしまったとします。これを『弁償しろ』と言われても、労働基準法を見れば、弁償する必要がないことがわかりますよね。他にも、例えば休憩を必ず取らなければならないことなど、制度によってすでに自分自身も守られているんだ、ということを知る機会が増えると良いのではないかと思います」と語った。

「誰」が説得するかという点も重要だろう。特にマイノリティや差別をめぐる問題について非当事者を説得しようとする際、当事者が語るよりも、同じ非当事者の立場で語る方が“届きやすい”場合もある。

田中さんは、実際に企業からジェンダーに関する研修の依頼を受ける際「女性の講師だと、男性が怒られるんじゃないかと萎縮してしまうから…と言われることが実際にあります。僕が40代の男性で、大学の教員だから、そういう権威をもとに『中立的に見える』というのはあるのでしょう」と話す。

「でもこれは特権性の話であり、難しい問題でもあると思っています。ここにあぐらをかいてしまうと、結局社会の構造は変わらない。でも僕が伝えることで少しでも話が通じる人がいるなら、誰もやらないより僕がやった方が良いこともある。そうした風穴を開けるような作業が必要かもしれないと思っています」と、さまざまなチャンネルで伝えていく重要性について指摘した。

差別の問題、特にジェンダーやセクシュアリティをめぐる課題が社会的に注目され、議論される機会が増えてきた。神谷さんは「いよいよ社会の中で、多くの人がこうしたジェンダーの問題と向き合わざるを得ない状況になってきたと思います」と話す。

田中さんは「ジェンダーの問題に関心はあっても、法律面は詳しくないという人がこの本を読むと、ジェンダーやLGBTQに関連して、具体的にどういう制度が必要なのか、すでにどういう法制度があるのかという点がとても勉強になると思います」と語る。

井上さんは、著書の「おわりに」で書かれている「本書が学術と実践をつなぐ一冊になればと考えています」という点を紹介。本書を読んだ一人ひとりが「まさにその繋がりを感じられるのではないでしょうか」と語った。■

撮影/甲斐啓二郎

プロフィール

松岡宗嗣(まつおか・そうし)

1994年愛知県名古屋市生まれ。明治大学政治経済学部卒。政策や法制度を中心とした性的マイノリティに関する情報を発信する一般社団法人fair代表理事。ゲイであることをオープンにしながら、HuffPostや現代ビジネス、Yahoo!ニュース等で多様なジェンダー・セクシュアリティに関する記事を執筆。教育機関や企業、自治体等での研修・講演実績多数。著書に『あいつゲイだって – アウティングはなぜ問題なのか?』(柏書房)、共著『LGBTとハラスメント』(集英社新書)、『子どもを育てられるなんて思わなかった – LGBTQと「伝統的な家族」のこれから』(山川出版社)など。

松岡宗嗣

松岡宗嗣

藤原辰史×青木 理

藤原辰史×青木 理