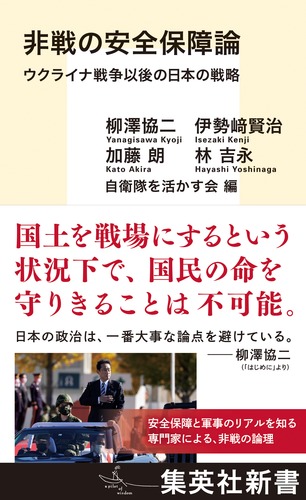

9月に刊行された『非戦の安全保障論 ウクライナ戦争以後の日本の戦略』(集英社新書)の刊行を記念して、編者である「自衛隊を活かす会」主催の講演会を開催しました(2022年10月14日、衆議院第二議員会館)。講演ではウクライナ戦争を考える上で多くの知見が示されましたので、ここに講演での著者4名の冒頭発言をお一人ずつ紹介します。第一回目は林吉永氏。

撮影=等々力菜里

陸上国家対海洋国家

本日は、私自身が国際地政学研究所で講義している地政学講座の中から、プーチンはなぜ戦争に走ったのかということを、私なりに古代の戦争と比較しながらお話しできればと思っております。文脈的には、トゥキディデスの罠という文脈になります。

ペルシャ戦争が紀元前5世紀の中頃にございまして、ペルシャ帝国がエーゲ海に出てきます。建国後のアメリカが太平洋に出てくるのとよく似ています。

エーゲ海のアジア大陸寄りの都市国家は、みんなギリシャの都市国家と同じ民族で形成されています。そうしますと、ペルシャにとっては、エーゲ海沿岸の都市国家をとにかく支配下に置かないと海に出られないということで、戦争を仕掛けるわけです。けれども、なかなか手ごわくて、隷属させ得ない。それで本国を突こうということで、ペルシャの十万を超える大軍が出てくる(なお、ヘロドトスの書いたペルシャ戦争の歴史では百万という数字もあるんですけれども、当時のスケールとしては十分の一ぐらいに見積もっていいのではないかという考えを持っています)。

これは覇権のためにエーゲ海に出てきて、ギリシャを侵略するものでした。一方的な侵攻という意味では、プーチンの今回の戦争とよく似ている一つの形を取っています。他方のギリシャ側は完全に専守防衛です。ギリシャにいて守るということで、ウクライナと同じような専守防衛の立場にありました。

ヘロドトスは自分本位の叙述をしていまして、自分の好みの人間を良く書き、好みじゃない人間を悪く書いているということで、後々批判を浴びました。歴史を描くというのはえてしてそういうものです。話は飛びますけれども、第二次世界大戦の日本について、悪名高き牟田口廉也(陸軍中将)であるとか、冨永恭次なんていう特攻隊を指揮した陸軍の司令官が生き残って回想録を書いていますが、全部が弁解です。それはそれで彼らの歴史ではあります。しかし、歴史を描く上では、ファクトをどういうふうに押さえるがポイントだろうと思います。

したがいまして、プーチンのこの戦争が終わった後、どういう歴史になって残るのかということについて、非常に関心を寄せています。プーチン自身が描いたら、全部自分が正しいという歴史をつくるんだろうとは思っております。

さて、このペルシャ戦争は、どっちが勝ったとは言えません。最終的には専守防衛の戦争が成功し、ペルシャは本国へ退却します。そして、ギリシャとペルシャはカリアスの和約という──カリアスは人の名前です──講和条約を結ぶんです。しかし、戦争というものの一つの原則として、勝者が敗者に対して、勝者の意思を押しつけるという意味では、この戦争はほぼ引き分けに近いのです。カリアスの和約で何が提示されたかいうと、ペルシャはエーゲ海に出てきてはならないということです。それをペルシャが了解してしまう。それだけで終わっております。

ペルシャを相手に戦ったのが、アテネを中心とするギリシャのデロス同盟、それからスパルタを中心とするペロポネソス同盟で、この二つの同盟が、決して仲はよくないんですけれども、力を合わせてペルシャを撃退するという形を取ります。しかしながら、ペルシャ戦争が終わりますと、このデロス同盟とペロポネソス同盟がけんかをするわけです。これがペロポネソス戦争といわれていますけれども、ギリシャの戦国期に当たります。

アテネが盟主のデロス同盟は、どちらかというと覇権主義的な、権威主義的な傾向を持っている都市国家群です。それに対して、スパルタが盟主のペロポネソス同盟は、ステータスクオ(現状維持)です。都市国家として独立して、平穏な毎日を過ごしたいといったような形、すなわち専守防衛型の国家でございます。アテネが盟主のデロス同盟は、ネオユーラシア主義連合を主張するプーチンとよく似ています。それからペロポネソス同盟は、現状維持という面ではEUとかNATO、あるいは旧西側諸国が集合体をつくっている世界とよく似ているということが言えるかと思います。

当時のギリシャには、有力な都市国家がたくさんあったわけですけれども、そのほかにも植民都市国家といって、有力な都市国家の援助を受けて独立を保ったり、あるいは生存権を守っている国がございます。この植民都市国家は有力な都市国家をパトロンとしている。ですから植民都市国家はクライアントという形で存在するわけでございます。

ギリシャについては非常に面白い地理学的な考察ができます。バルカン半島の南部に位置しているわけですけれども、アテネに至るギリシャはどちらかというと大陸型でありますから、アテネが覇権主義に走るのも理解できる。ところが、スパルタは、コリントスという運河があって、ペロポネソス半島は六キロくらいの海峡で隔たれていたため、島国的な位置にあります。

したがいまして、今日的に言えば、ハートランドとリムランドといった陸上国家と海洋国家の対立という構造も見ることができる。すなわち、ロシアを中心とするハートランド、それからアメリカ、ヨーロッパを中心とするリムランドという対立がここに重ねられるのかと思います。

トゥキディデスの罠

アメリカの政治学者のグレアム・アリソンが、「トゥキディデスの罠」という言葉をつくり出しました。すなわち、戦争の要因として富とか名誉とか恐怖がありますが、どうしても強い国が出てくる。その強い国の力が衰えると、また強い国が現れる。世界の様々な現象というのは常にこれに振り回されています。ですから、常にそこに恐怖があるし、脅威があるのは仕方がないんだということで、今から申し上げるペロポネソス戦争をひな形にして、グレアム・アリソンが説いた「トゥキディデスの罠」の話になってきます。

アテネの覇権的アプローチはパワーポリティクスであります。ペルシャ戦争の後に、自分がギリシャ全体の盟主になろうとして、弱い国から次々に力で配下に収めようとします。そうしますと、当時の都市国家というのは大きな国ではないけれども、連邦国家でもなくて、それぞれが独立して生存しているわけですから、強制されることに抵抗を感じるわけです。その結果、アテネから力で俺の傘下に収まれとアプローチを受けた比較的弱い都市国家が抵抗するのです。反発して離脱していきます。

しかし、単独の弱いままの都市国家では生存できないし、アテネにやられてしまうということで、スパルタとかコリントスからなるペロポネソス同盟に入ろうとします。それまでデロス同盟に入っていたのですが、アテネが強制的に自分を盟主として力でコントロールしようと出てきたものですから、「冗談じゃないよ」ということで離脱する。離脱するとアテネは力で抑えようとする。力で抑えようとすると、抑えようとされた、攻めてこられた都市国家が、今度はコリントスとかスパルタに援助を求めるのです。「助けてくれ」と。そういうことがギリシャ全体で重なった結果、あまりにも多くの国がデロス同盟から離脱して、スパルタ中心の同盟に入ってくるものですから、今後どうしたものかということで、ペロポネソス同盟が大会議を開くのです。ペロポネソス半島の中で。

その結果、「アテネがこれ以上出てきたら俺たちは武力で対抗しよう、離脱しようとしている国がアテネにやられそうになったら助けてやろう」ということで、アテネの出方によっては戦争するという決議をするのです。これがペロポネソス同盟の最終的な決議だったのです。だけど一方で、先制攻撃するというような決議はしていない。受け身に回った戦争をする、大同団結して戦争するという決議をしたわけです。

ところがこれをアテネは宣戦布告と受け取ります。このペロポネソス同盟の大会議の結果を宣戦布告と誤解してしまうのです。そして、アテネは話し合いもしないまま、先制攻撃に走り、弱い都市国家から攻めていきます。結果的にはペロポネソス同盟は決議のとおり戦争に入っていくわけです。これがペロポネソス戦争です。

したがって、これを今日のプーチンの戦争に重ね合わせますと、ぴったり重なってしまうのです。アテネはペロポネソス同盟の大会議の結論をもって恐怖を感じる。このままではやられてしまうぞと。自分たちが先に攻められるんじゃないかという誤解をしてしまって、先制的に戦争を仕掛けることになる。

この戦争の途中で、こんな戦争はやっていられないということで、休戦の協定を結んで和約をするけれども、誰も守らないといったような状態が続きます。しかし最終的には、ペロポネソス同盟側が勝ったということです。

ペロポネソス戦争後の秩序形成

もう一つの問題は、この戦争の戦後秩序はどう形成されたかということです。アテネは敗北します。その敗北したアテネを支配するために三十人政権という恐怖政治が敷かれます。この三十人は全てスパルタから派遣されます。結果的にアテネは恐怖政治で仕切られていき、ペロポネソス戦争に参加していた哲学者のソクラテスが弁解するわけですが、ソクラテスが責任を負う形で、毒をあおいで死ぬという歴史が残ります。

これをプーチンの戦争と重ねて、どう展開していくのかということは全く予測ができません。今トルコが名乗り出て、「戦争をやめさせよう」と言っているわけです。けれども、様々な古代の戦争から歴史をたどっていくと、よく似たものが多くありますが、今のウクライナ戦争に重ねて解決をどうしようかということについては、なかなか教訓を発見することが難しい。

ただ、一つのレッスンとしては、このお手元の書物(『非戦の安全保障論』)でも私は言わせていただいているんですが、御承知の三十年戦争という新教と旧教勢力の対立をきっかけとした大きな戦争がヨーロッパであったときに、誰言い出すとなくウェストファリア体制をつくって戦争をやめることになりました。参戦していた敵も味方も、参戦していない国も含めてヨーロッパの国々が集まって、こんなことやっていては駄目だということで講和条約を結んだ。その結果、国々はそれぞれの分際を心得て、それぞれが統治を進めるべきであるというウェストファリア体制が敷かれていくわけです。

ウェストファリア体制をつくり上げた会議そのものが、何がきっかけになったのかというのをいろいろ調べたり、歴史の学者の方にお伺いしたのですが、分からないのです。一応、中心になったのは神聖ローマ帝国だろうと言われているのですけれども、今回のウクライナ戦争でもそういった形が取られればいいと思います。国連が機能しない今、そういった休戦、終戦の仲介者がどこからどう出てくるかが大きなポイントだろうと思っております。

プロフィール

(はやし よしなが)

1942年生。NPO国際地政学研究所理事、軍事史学者。航空幕僚監部総務課長などを経て、航空自衛隊北部航空警戒管制団司令、第7航空団司令、幹部候補生学校長を歴任、退官後2007年まで防衛研究所戦史部長を務めた。共著に『自衛官の使命と苦悩』(かもがわ出版)等。

林 吉永

林 吉永

藤原辰史×青木 理

藤原辰史×青木 理