広島への原爆投下後に降った「黒い雨」を巡る新しい被爆者認定制度の開始から、この4月で1年が過ぎた。従来の援護対象区域の外側で雨を浴びた人たちを「被爆者」として認めた「『黒い雨』訴訟」の広島高裁判決を受けて、国が新たに策定したものだ。制度の開始以降、広島県内では3000人以上が被爆者に認められた。被害を訴え続けてきた「黒い雨被爆者」たちは終戦から75年以上を経て、ようやく救済されたのだった。

しかし、闘いに終止符は打たれなかった。新しい制度の下でも、切り捨てられた人がいた。そして、この4月末にも「第二次『黒い雨』訴訟」が広島地裁に提起される。

筆者は、2022年7月に刊行した『「黒い雨」訴訟』(集英社新書)で、「黒い雨被爆者にとっての戦後は、『分断』との闘いだった」と書いた。そして、新制度も「新たな分断を生みかねない」と批判していた。

今、「新たな分断」が現実のものとなっている。 「『黒い雨』訴訟」は、被ばくを強いられた原爆被害者を本当に救ったのか。広島・長崎の現場を報告する。

「わしは実際に雨を浴びたのに、ひどお腹が立つ」

恐れていたことが起こった、と思った。

2023年1月29日、広島市内にある広島弁護士会館には、大勢のお年寄りが詰めかけていた。黒い雨を浴びたにも関わらず、未だに被爆者健康手帳を受け取れていない人を対象に、支援者や弁護士でつくる「原爆『黒い雨』被害者を支援する会」が相談会を開いたためだった。

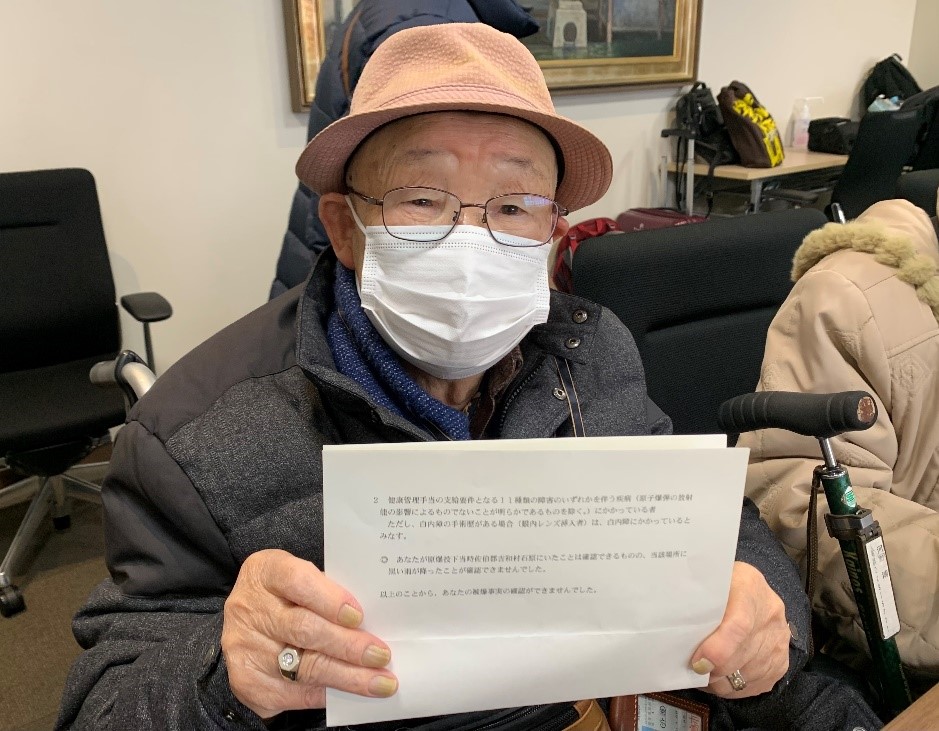

車いすで訪れていた男性に、見覚えがあった。声をかけると、1年ぶりに再会する河野博さん(86)=広島市東区=だった。再会の喜びもつかの間、河野さんは身を乗り出して訴えかけてきた。

「あんたにも相談に乗ってもろうて手帳を申請したけどね、市に『黒い雨に遭ったということが確認できん』と言われて、却下された。わしは実際に雨を浴びたのに、ひどお腹が立つ。とても納得できんけえ、相談に来た」

メガネの奥で、瞳が怒っていた。

河野さんも「黒い雨を浴びた」と訴える一人だ。手帳の取得を長く切望してきた河野さんには2021年7月、雨を浴びた現場を案内してもらい、同年10月、広島市に手帳を申請する際にも同行した。一刻も早く「被爆者」に認められるよう、ともに願ってきた人だ。

しかし、相談会に訪れた河野さんの手元には、「あなたの被爆事実の確認ができませんでした」との通知書がある。「被爆者」の証である手帳の交付申請が、退けられていた。

「墨を溶かしたように黒く、油っぽかった」

2021年の夏に速報まで流れた、黒い雨を巡る救済対象拡大のニュースを記憶する人は多いだろう。確かに、菅義偉首相(当時)の政治決断によって、被爆者援護行政は大きく転換された。それなのになぜ、「黒い雨を浴びた」と訴える河野さんは、「被爆者」に認められないのか。

この疑問に答えるためには、時計の針を1945年8月6日に戻す必要がある。

米軍が広島に原爆を投下したあの日、当時8歳で国民学校3年だった河野さんは、爆心地から西に約30キロ離れた旧吉和村にいた。校庭に整列して朝礼を待っていたところ、「ピガーン」と目の前が光った後、「ドカーン」という爆音がし、窓ガラスがガタガタと揺れた。東の空を見ると、真っ黒な雲が立ち上がっていた。裏山に避難した後、灰や焼け焦げた紙が「ボタン雪のように降ってきた」。今にも雨が降り出しそうな暗い空の下、落ちてきたものを拾って遊んだ。

帰宅後には、自宅近くの川で姉と一緒に魚を捕っていた時に、雨に降られてびしょ濡れになった。午後3時頃だったと記憶している。

https://mainichi.jp/articles/20210805/k00/00m/040/419000c

河野さんが浴びたのは、米軍が広島に原子爆弾を投下した後、空に立ち上がった「きのこ雲」や、二次火災に伴う積乱雲から、県内広域に降り注いだ雨だ。「墨を溶かしたように黒く、油っぽかった」「浴びた後、着ていたシャツが真っ黒になった」などの証言があり、「黒い雨」と呼ばれている。また、灰や燃えかすが降ってきた地域も多く、「黒い雨」はこうした降下物の総称でもある。

黒い雨には、放射性物質が含まれていた可能性がある。これを浴びることで放射線を体外から受けて外部被ばくしただけでなく、雨が混じった水を飲んだり、雨に濡れた畑の作物などを口にしたりすることで放射性物質を体内に取り込み、内部被ばくの影響を大きく受けたと考えられている。

なぜ、同じ雨を浴びたのに国は区別をするのか

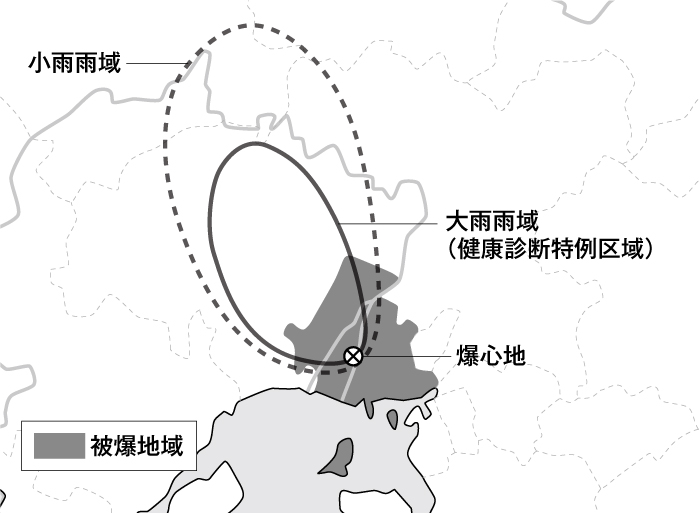

だが、黒い雨に着目した援護施策が始まったのは、戦後しばらく経ってからだった。1976年、広島管区気象台(当時)の宇田道隆らが終戦の年に作成した降雨図、通称「宇田雨域」をもとに、健康診断特例区域が指定された。

宇田雨域が「大雨雨域」とした長径約19キロ、短径約11キロに広がる楕円形の中で黒い雨を浴びた人は、無料で健康診断が受けられるようになった。だが、大雨雨域の外側にも雨を浴びた住民はいる。少なくとも、宇田雨域における「小雨雨域」(長径約29キロ、短径約15キロ)の内側にいた住民は間違いないと言えそうだったが、国は、十分な根拠もないままに援護を大雨雨域に限定した(詳しくは拙著3章「筋が通らない土壌調査」を参照)。

「区域外」とされた住民は憤る。なぜ、同じ雨を浴びたのに国は区別をするのか――。

それは、国の不合理な《線引き》に対する怒りだった。健康診断特例区域を拡大するよう求める運動が始まり、1978年、「広島県『黒い雨・自宅看護』原爆被害者の会連絡協議会」が結成される。

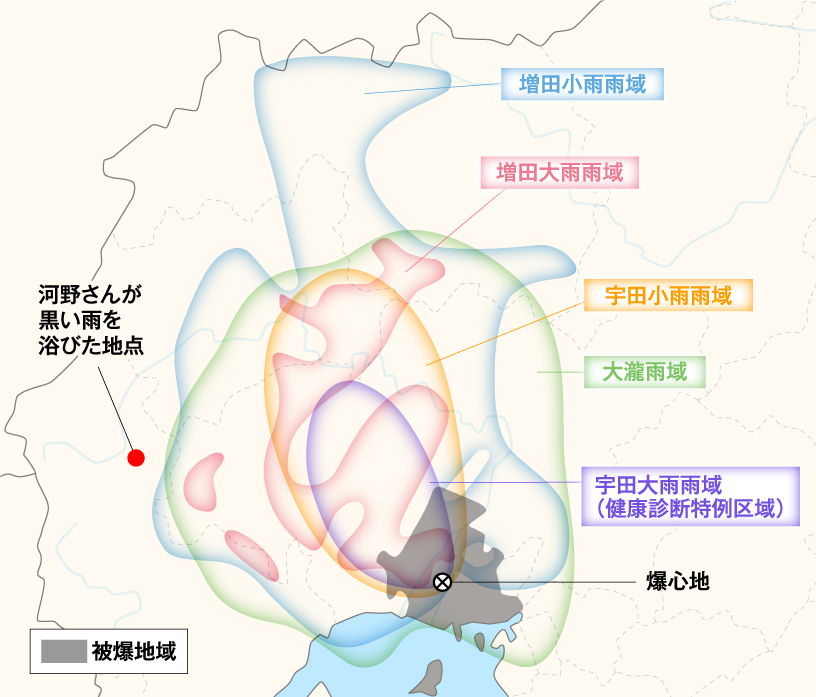

その後、1989年には気象学者の増田善信氏が、2010年には広島市の調査を解析した広島大学の大瀧慈教授が、それぞれ新しい降雨域を発表した(通称「増田雨域」及び「大瀧雨域」)。いずれも、「大雨雨域」よりも広い範囲に雨が降ったことを指摘していた。しかし、国は「科学的、合理的な根拠に乏しい」「内部被ばくを含め広島原爆由来の放射線により健康影響が生じたとする考え方は支持できない」などと否定し、住民の訴えを退けた。

新しい救済制度が始まったが……

「もう司法判断しかない」――戦後70年となる2015年、「区域外」の住民らは、広島県と広島市を相手取り、自分たちも「被爆者」に認めて手帳を交付するように求めて提訴。実質的には国に援護拡大を迫った裁判で、これが「『黒い雨』訴訟」だ。

最大88人が原告となった「『黒い雨』訴訟」では、黒い雨が降った範囲や内部被ばくの影響を争点に、審理が6年間続いた。19人の原告が命を落とす中、2020年7月の広島地裁判決、2021年7月の広島高裁判決とも、原告全員を「被爆者」と認める全面勝訴が下された。

両判決は、従来の《線引き》を否定し、国に幅広い救済を迫るものだった。「小雨雨域」、そして「増田雨域」と「大瀧雨域」内にも雨が降った可能性を認め、原告全員が「原爆の放射能により健康被害が生ずる可能性がある事情の下に置かれていた」と判断したのだ。

高裁判決を受け入れた菅首相は、原告全員に手帳を交付し、「原告と同じような事情にあった人も救済する」と表明。2022年4月から新しい救済制度が始まったが、この制度にも問題があった。

新制度は、①広島の「黒い雨」に遭い、その状況が「黒い雨」訴訟の原告と同じような事情にあったこと ②障害を伴う一定の疾病にかかっていること――を被爆者認定の要件とした。3月末現在、県内では3634人に手帳が交付された一方で、159人が却下されている。

新たな分断が生まれている

ここで、却下された1人に数えられる河野さんの話に戻る。

過去に作成された3つの降雨図と、河野さんがいた地点を落とし込んだ以下の図を参照してほしい。

河野さんが雨を浴びた場所は、いずれの降雨域からも外れている。

申請を却下した広島市は、「黒い雨」訴訟の原告全員が3つの降雨域内にいたことを踏まえ、「原告と同じような事情にあった人を救済することになっている」と説明する。降雨域の中で雨に遭ったか否かを、当時の戸籍謄本を参照したり、証言を聞き取ったりして確認しているという。つまり、3つの降雨域が新たな《線引き》となっているのだ。

筆者には、既視感があった。

「黒い雨」訴訟の原告には、「分断された姉妹」がいた。詳しくは拙著の3章を参照して頂きたいが、三姉妹のうち、《線引き》の基準となった川の向こう側で雨を浴びた長女だけが被爆者に認められ、その対岸にいた次女と三女には手帳が交付されなかった。川を境に、家族や同級生、集落が分断されたケースがいくつもあった。河野さんが黒い雨を浴びた旧吉和村でも、ごく一部が援護対象区域とされ、大部分が除外された。新たな分断が生まれていると言えるだろう。

どれだけ救済対象を拡大しようと、《線引き》が続く限り根本的解決には至らない。境界線の外側に追いやられた被害者の切り捨ては続いてゆく。

内部被ばくに《線引き》はできない

そうは言っても、どこかで《線引き》する必要がある、との考え方もあるだろう。

この点については、地裁判決が「線引きをしない」解決方法を提示している。判決文は、雨を浴びた場所を確定した上で、3つの降雨域を「手がかり」に、「『黒い雨』に遭ったという供述等の内容が合理的であるかを吟味し」「判断するのが相当」と述べていたのだ。そして、地裁、高裁判決とも、3つの降雨域の外側で雨が降った可能性を否定していなかった。

これこそが、内部被ばくの実態に即した救済方法なのではないか。雨は、降雨図の図形通りに降ったのではない。また、雨が降り注いだ川や井戸水、畑の作物の全てが汚染されていたと考えるべきだ。内部被ばくに《線引き》はできない。

さらに付言すれば、これまでに作成された3つの降雨図の調査過程で、旧吉和村では聞き取り等が実施されていない。雨が降ったという河野さんの証言について、国は否定する根拠を持ち合わせていないのだ。

証言を退ける前に、国自らが調査をするべきではないだろうか? 高裁判決も、宇田雨域の公表以降に「国家的な取り組みとして、更なる調査が行われなかったことは、誠に惜しまれるところである」と指摘している。

とはいえ、河野さんが雨を浴びた地点が「雨域外」であることは事実だった。手帳を申請した後にも、不安はあった。それでも、地裁・高裁判決を踏まえた審査がなされれば……と願いつつ、手帳の申請後に「明日の命も分からん中で待っとるが、市から連絡が来ん」と電話をもらう度、「きっともらえますよ」と励ましてきた。

これは、真実を追い求める闘いだ

だが、現実はそうはならなかった。手帳を申請後、1年3カ月も待った末に届いた却下通知に、河野さんは愕然とするしかなかった。

「原爆『黒い雨』被害者を支援する会」の竹森雅泰弁護士は、河野さんに問いかけた。

「3つの降雨図自体が不確実で、『吉和(村)にも降ったよ』ということを訴えるためには、裁判で争うしかないですが、やりますか」

裁判になったら、いつ結論が出るか分からない。河野さんはこれまでに脳梗塞、前立腺がん、鼠径ヘルニア、白内障を患い、半身不随となったために現在は身体障害者1級だ。病院に通い、家の中でも杖をつく生活を送っている。

決着まで生きていられるだろうか――。不安がないわけではない。でも、その感情はぐっと抑えて、弁護士に答えた。

「実際に雨を浴びたんじゃけえ、わしは闘うよ。死ぬまであきらめん」

こうして、「第二次『黒い雨』訴訟」が提訴されることになった。河野さんは、旧吉和村で雨を浴びた弟とともに原告に加わり、この4月末にも提訴する。

「これまで長生きしたんだから……」「被ばくの影響はないだろう」。インターネット上では提訴に否定的なコメントがあふれる中、どうして河野さんは立ち上がるのか。

「ええ加減な線を引いて、雨が降った事実を否定することにひどお腹が立つ。わしの病気は、被ばくのせいなんだと認めさせたい」

これは、真実を追い求める闘いだ。原爆が、そして「黒い雨」による被ばくが人間に何をもたらしたか、明らかにするための闘いだ。

そして、分断は降雨域の問題にとどまらない。次回は、国が続けてきた黒い雨に対する「差別」について、報告する。

(第2回は4月19日公開予定)

広島への原爆投下後に降った「黒い雨」を巡る新しい被爆者認定制度の開始から、この4月で1年が過ぎた。被害を訴え続けてきた「黒い雨被爆者」たちは終戦から75年以上を経て、ようやく救済されたのだった。 しかし、闘いに終止符は打たれなかった。 新しい制度の下でも、切り捨てられた人がいたのだ。今、「新たな分断」が現実のものとなっている。 「『黒い雨』訴訟」は、被ばくを強いられた原爆被害者を本当に救ったのか。ジャーナリストの小山美砂が、広島・長崎の現場を報告する。

プロフィール

ジャーナリスト

1994年生まれ。2017年、毎日新聞に入社し、希望した広島支局へ配属。被爆者や原発関連訴訟の他、2019年以降は原爆投下後に降った「黒い雨」に関する取材に注力した。2022年7月、「黒い雨被爆者」が切り捨てられてきた戦後を記録したノンフィクション『「黒い雨」訴訟』(集英社新書)を刊行し、優れたジャーナリズム作品を顕彰する第66回JCJ賞を受賞した。大阪社会部を経て、2023年からフリー。広島を拠点に、原爆被害の取材を続けている。

小山 美砂(こやま みさ)

小山 美砂(こやま みさ)

佐藤喬×谷川嘉浩

佐藤喬×谷川嘉浩

三上智恵

三上智恵