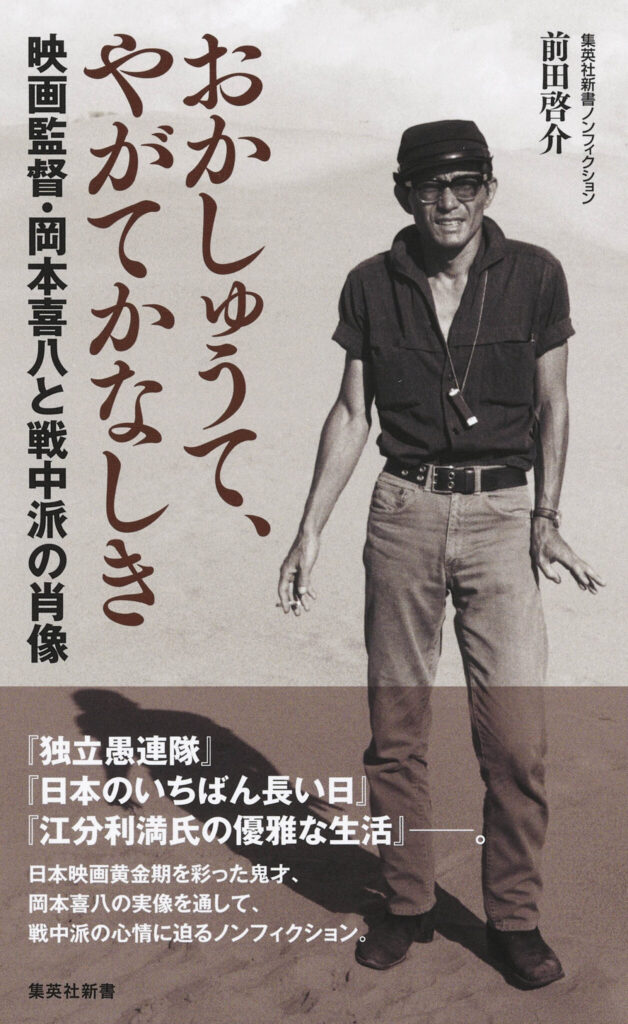

1月17日に刊行された『おかしゅうて、やがてかなしき 映画監督・岡本喜八と戦中派の肖像』は、生誕100年を迎えた岡本喜八の作品と軌跡を通して「戦中派」の心情に迫る人物ノンフィクション。このたび、著者・前田啓介氏とジャーナリスト・森健氏が対談! 前編では『おかしゅうて、やがてかなしき』を森氏はどのように読んだのか、岡本喜八はなぜ戦争にこだわり映画を撮り続けたのか、旧知の間柄のおふたりが熱く語り合います。

森健が感じた熱量

森 前田さんにはこれまで『辻政信の真実』『昭和の参謀』といった著作があります。国や戦争をコントロールした人たちがどういうふうに戦争、あるいは戦後に向き合ったかということを書かれているのを面白く読んでいました。今度はそうした軍の幹部ではなく、映画監督の岡本喜八です。意外に思いましたが、読んでみると非常に面白かったです。

前田 ありがとうございます。

森 前作の『昭和の参謀』もそうでしたが、本作も調査が徹底的でした。岡本喜八が住んでいた住所まで調べたり、米子で過ごした学生時代にスキーをしていたのは本当なのかを調べたり、通常見過ごしがちなところまで資料にあたり、客観的な証拠を一個一個確認していた。なかでも、喜八が豊橋の陸軍工兵学校で体験した空爆の被害についての検証については、前田さんがぐっと前のめりになっているのがわかる。同業者的な読み応えで言うと、最初は当然ながら岡本喜八が面白いんですが、途中から書き手の前田啓介がうっすら見えてくるのが面白い。

前田 すごくよく言っていただいて、とてもありがたいです。

森 私も同じ業界にいて、ノンフィクションというものについては書き手の立場というのをつい見てしまうんです。どのように対象と関わり、どの程度の距離感、温度感で書くのか。それはノンフィクションにおいてすごく重要だと思います。

前田 確かに。

森 本の後半、映画解釈のパートは岡本喜八という監督、そして人間をどう捉えるのかという評価的なテーマが出てきます。ここも書き手、ジャーナリストとしての関心の温度が非常に高い。筆致は抑制的ではあるのですが、何かこらえ切れない感じが行間に伝わってくる。私としては、その熱が伝わってくるのが面白かったです。もう少し言えば、その熱は何なんだろう、なぜ岡本喜八とその作品に書き手はこれだけの関心を持ったのかなという関心が読みながら出てくる。おそらくノンフィクション作品のいちばん重要なところは「なぜ?」だと思うんです。日々のニュースってWhatとHowでだいたい埋め尽くされている。Whyまで書ききるのは新聞や雑誌の短い紙面では難しいことが多いと思うのですが、ノンフィクションの書籍でやるのはWhyの部分ではないかと。そのWhyを最初から最後まで、この作品は一貫してできていると思います。

なぜ岡本喜八を書いたのか

森 前書きに、前田さんの祖父のお二方が喜八と一年違いの生まれの「戦中派」だったから関心を持ったとありました。ただ、それだけで岡本喜八にすぐ取材対象として目が向くのかなと。

前田 そうですね。2015年に映画『日本のいちばん長い日』がリメーク(原田眞人監督)されたんですね。それを新聞の記事にすることになり、試写で見たんですけど、ピンとこない……。それで、岡本喜八の『日本のいちばん長い日』をもう一回見直したら、圧倒的に喜八版のほうが面白かった。基本的に同じ時代、同じ瞬間を切り取っているのに、何でこんなに違うんだろうと思って、岡本喜八がつくった他の映画を見直し始めました。それが岡本喜八を取材対象として見始めた直接のきっかけです。

森 なるほど。

前田 すると、戦争に関する作品が非常に多い。私は割と映画は見るんですけど、戦争に関する映画をここまで撮っている人ってあんまりいないので、どうしてかなと思い、岡本喜八という人を調べ出したんです。そうすると、彼は戦場には行っていないということがわかったんです。そうすると今度は、戦場に行っていない人が、何でここまで戦争にこだわるのかというのが気になりました。記事を書くにあたって喜八のご家族に会ったりして、本格的に調べ出しました。でも、やっぱり新聞だとそこまで掘り下げることはできないんです。

森 そうですよね。

前田 岡本喜八について書かれた本はいくつも出ていますが、豊橋の空爆の件は調べられていないことがわかったので、じゃあもうちょっと自分で調べてみようと思ったんです。繰り返しますが、戦場に行ってないのに、なぜ彼がそこまで戦争にこだわるのかというところがいちばん最初の……。

森 引っかかった理由。

前田 引っかかりですかね。

森 なるほど。でも、前田さんがこれまで書かれたものと違うのは、喜八は映画人で、戦争に加担した軍の首脳や幹部などと立場の違う人です。軍人ものの取材と同時並行で取り組んでいる時期もあったと思うんですが、ご自身の中ではどういうふうに関心の持ち方のバランスをとっていたんですか。

前田 軍人を扱ったときも、彼らのことをなるべくフラットに見ることをやっていました。「戦争を主導した側」と「主導した側によって戦争に参加させられた側」という二項対立のような分け方をすることはなかったですね。人物であれば、「こう言われているけど、本当はどうだったんだろう」「戦後はどう生きたのか」に着目して、軍人だからとか軍人じゃないとか、属性でマニアックに切り分けることもありませんでした。

森 なるほど。前田さんにとって、岡本喜八が取材対象として近くなっていくときがあったと思うんですけど、それはいつぐらいから、どんなふうに?

前田 喜八のつくった映画は喜劇っぽくても、何か物悲しい気がするというのが、私のリズムや好みに合ったんです。最初から何の抵抗もなく入ってくる感覚がありました。実際に会っていないので、喜八がどんな人だったかはわからないんですけど、調べていると何となく「この人の感覚がわかるな」という瞬間がありました。

日記であるとか、手紙であるとか、メモであるとか、彼自身が書いたものを見ると、そこに喜八の存在を感じたり肉声が聞こえてくる感覚はありました。特に日記は存在しないと言われていたものが出てきたので、この作品を書く必然性をすごく感じました。スピリチュアルな話でもないんですが、やっぱり喜八の姿を描くこの作品にとって、日記が必要だからこそ見つかったんだろうというふうに思いました。

森 前田さんが言及されていますけど、喜八は日記などに観念的なことを書かないんですね。ほんとに日々具体的なことを書き、かつ、何というかな、割と恬淡としてますよね。

前田 そうですね。

森 喜劇であり悲劇であるという、作中にもそういう表現があったと思うんですが、この人のある種の諦めみたいな感じの感覚、人生観みたいなものを感じます。

前田 そこはすごく僕もそう思いますね。

戦争を生き残るということ

森 この本がすごくいいなと思うのは、「戦争とは何か」ということと同時に、「戦争を生き残ってしまったこと」を問うているところだと思うんです。生き残ったことは普通に考えればよいことのはずです。でも、岡本喜八が映画をつくりながら、しつこいくらいに問うのは、「幸か不幸か」という意味を含んだうえでの、「生き残ってしまったこと」「生き残ってしまった人生のあり方」のように感じます。

前田 うまく説明できるかわからないんですけど、戦争に行った人の話を聞いてみると、戦争をしているときのほうがよかったという人もいるんですよね。かなり悲惨な南方の戦いに従軍した人なんですけど、理由を聞くと、自分は終生軍隊で生きていくつもりだったと。要は、ここで勉強すれば偉くなれる、食べ物だってある、と。もちろん南方に行ったらもうないんですけど。

ただ最初の頃は、内地にいれば食べ物はあった。満州に行ってもあった。ここでなら自分みたいな貧しい農家の子どもでも偉くなれる。だから戦争なんて終わってほしくなかった、ということを言われるんです。でも、それは結局、戦後の生き方がかなり規定するところもあると思うんです。

森 そうですね。

前田 戦後、割と恵まれて生きた人は、軍隊時代の自分を思い出すことはあっても、ここまではあまり言わない。南方で同じような環境にいた人でも、戦後うまくいっている人はそうは言わない。ざっくりとしたまとめになりますが、戦争を生き残った人の中にはそういうグラデーションがある。岡本喜八は映画監督になりたくて、映画を撮りたくて、途中で軍隊に行き、戦後、監督になれた。本人にとっては、「いい戦後」だと思うんです。それなのに結局、戦前の自分というものに戻るわけですけど、それはやっぱり彼が表現者であるということが大きいと思うんです。自分自身の核となったものは何なのかということを人並み以上に掘り下げる必要があった。自分の中にあるものを表現せざるを得なかった。自分自身の戦争体験というものをかなり客観的に見なければいけなかったのだと思います。そうすると、自分が生き残ったということをどうしても直視しなければいけなくなって、ゆえに彼は、それにこだわり続けることになったんだろうと僕は思うんです。

森 うんうん。

前田 だから戦後が「いい戦後」になった人たちとは少し違って、単純によかったとも悪かったとも言えない。

森 表現者ですからね。

前田 ええ。彼が特殊なのはやっぱりそこだと思うんですよね。

森 伝えなくちゃいけないですよね。

前田 そうなんです。自分の思いを。彼は抽象的ではなく具体的に考え、表現をする人なので、自分の経験というものが、どうしても土台になってしまう。そこから抽象的な世界に広がっていくということはあるんですが、自分自身の感じたことや思ったことがベースになるので、作品から醸し出される雰囲気が似ている。彼が何を思ったかということが非常にわかりやすかったり、作品に思いがもろに出ているのもそのことが理由だと思います。でも、それは彼が深く思索した結果だと僕は思っているんです。

森 そうですね。思索して、戦争の意味を問うストレートなテーマにする。その表現には、ある種の照れも見えますが、その照れを覆い尽くせない勢い、高い温度も同時に感じます。

前田 たぶん照れ屋なんですね。照れ屋なんですけど、核となる、自分自身にとって最も大事なものというのは、むしろそのまま出ている。なおかつそこは、演出し切れていないところだと思います。『肉弾』(1968年)で主人公が自身の乗ったドラム缶に魚雷をくくりつけるシーンがありますが、実際に死んだ同級生がいると思えば、あの描写をリアリティーのある魚雷や特攻兵器にはできなかったんだろうと。

森 なるほど、そうですね。

前田 だから、そこはあえて非現実的なものでなければいけなかったのではないのかなと思いました。

森 リアルにし過ぎることがちょっとできないんでしょうね。

前田 ええ。それは自分の体験じゃないから。自分の体験じゃないところに、自分の大事な思いは乗せられないという人なんだろうと思うんです。たぶん、乗せることができれば、もうちょっと違う映画になったのではないでしょうか。

(続く)

撮影/織田桂子

プロフィール

(まえだ けいすけ)

1981年生まれ。滋賀県出身。上智大学大学院修了。2008年、読売新聞東京本社入社。長野支局、社会部などを経て、現在、文化部で近現代史や論壇を担当。満蒙開拓や、ペリリュー・アンガウルの戦い、硫黄島の戦い、沖縄戦、特攻、シベリア抑留など戦争に関する取材に関わってきた。著書に、『辻政信の真実 失踪60年──伝説の作戦参謀の謎を追う』(小学館新書)、『昭和の参謀』(講談社現代新書)がある。

(もり けん)

ジャーナリスト、専修大学非常勤講師。1968年、東京都生まれ。早稲田大学法学部卒業。科学誌、 経済誌、総合誌で専属記者を経て独立。2012年、『「つなみ」の子どもたち』(文藝春秋)と『つなみ 被災地の子ども80人の作文集』(企画編集、文藝春秋)で第43回大宅壮一ノンフィクション賞を受賞。2015年、『小倉昌男 祈りと経営』(小学館)で第22回小学館ノンフィクション大賞受賞。2017年、同書で第1回大宅壮一メモリアル日本ノンフィクション大賞受賞、ビジネス書大賞2017で審査員特別賞を受賞。2023年、「安倍元首相暗殺と統一教会」で第84回文藝春秋読者賞受賞。

前田啓介×森健

前田啓介×森健