高額療養費制度を利用している当事者が送る、この制度〈改悪〉の問題点と、それをゴリ押しする官僚・政治家のおかしさ、そして同じ国民の窮状に対して想像力が働かない日本人について考える連載第8回。

すでに何度も述べてきたとおり、高額療養費制度は日本の公的医療の根幹をなすもので、生きているかぎり誰しも見舞われる可能性がある「万が一の大きなリスク」に備えるための最後のセーフティネットだ。昨年(2024年)冬に政府・厚労省が高額療養費制度の〈見直し〉案という名目で、自己負担上限額を引き上げようとした際には、医療関係者や制度を利用する人々からいっせいに批判を浴びて、当初の案はひとまず凍結された。

自己負担上限額引き上げの話題は、議論が紛糾していた1月末から3月上旬の時期に新聞や放送、オンラインメディア等でもひんぱんに取り上げられたが、その際に必ずといっていいほど使用された決まり文句が「がん患者などが利用する高額療養費制度」という枕詞だ。ニュースをよく理解していない人々にもわかりやすく伝えよう、というマスメディア独特の配慮だろうが、そのような常套句からもわかるとおり、この制度に対する一般的な印象はおそらく、「誰しもがんに罹るリスクがあり、そのときに利用する可能性が高い制度」というものだろう。現代は年間100万人ががんに罹患すると言われている時代なので、制度に対するそのようなイメージはもちろん間違いではない。ただ、この制度を利用しているのは、がん患者の人々だけに限らない。東京大学大学院薬学系特任准教授五十嵐

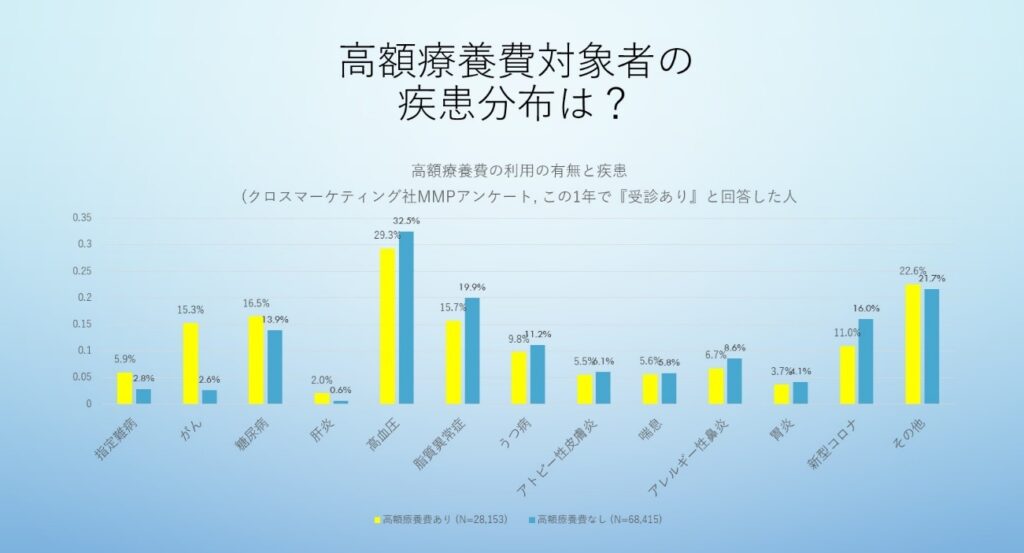

グラフに示された疾患(回答者が申告した持病などの疾患)のなかでも、高額療養費の利用者(黄)・非利用者(青)ともに高血圧や脂質異常症が多いのは、世間一般の疾患分布の反映だと理解できる(各疾患の棒グラフは、高額療養費を利用している/いない人の中でその疾患を持っている人の割合である。例えばがんならば、「高額療養費を利用している人のうち15.3%ががんにかかっている」ことを示しており、「がんの人の15.3%が高額療養費を利用している」わけではないことに留意されたい)。それらの多様な疾病分布のなかでも、指定難病やがんに罹患していると申告した人は、制度の利用者(黄)が非利用者(青)を大きく上回っていることがわかる。つまり、さまざまな疾患のなかでも、とくにがんや指定難病の患者は他の疾病と比較して高額療養費制度を活用している人の割合が制度を利用していない人よりも多く、これらの疾患に対しては制度がそれなりに有効に機能しているのだろうということが見て取れる。

また、うつ病の回答が少なくないのは、それ自体の治療に加え、高額療養費制度を利用するような疾患はそもそも経済毒性(疾患による高額な治療費や収入の減少などで生活の不安定度が増して、心身をさらにむしばむこと。詳細は後述)が高く、それがメンタルヘルスにも大きな影響を及ぼすことがこのような回答となってあらわれている、と見ることもできるかもしれない。

いずれにせよ、高額療養費制度はがん患者だけではなく、様々な病気を抱えて生きている人々が利用していることが、上記図1の疾患分布からおわかりいただけると思う。現に、この原稿を書いている自分自身も、自己免疫疾患(膠原病)の関節リウマチという病気でこの制度を16年ほど利用していることは、当連載初期に明かしたとおりだ。

関節リウマチ、と聞くと、歳を取ると身体の節々が痛む高齢者特有の症状で温泉や温かいハーブ飲料などが効果的、という誤解もいまだに多いようだが、実際はそのような老化現象とは関係なく、若年層で罹患する人も多い原因不明の厄介な難病だ。関節リウマチが含まれる自己免疫疾患(膠原病)とは免疫機能に異常が生じる様々な病気の総称で、関節リウマチの場合は免疫機能が暴走して自らの体組織を外部から侵入した「敵」だと誤解して攻撃する結果、骨や関節などが徐々に破壊されてゆく。骨破壊や関節破壊が止まらなければ、やがて寝たきりの生活を強いられることにもなる。また、手足の変形が進行すれば、このような場所で公開することが憚られるほどグロテスクな形状になることも珍しくない。

発症の原因は不明で完治させる方法もないが、病状のメカニズムは解明が進んでいるため、現在は免疫抑制剤や生物学的製剤などの投与で進行を食い止めて寛解状態に持ち込むことが可能になるほど、治療技術が進歩している。ただし、上述のとおり完治はしないため、病気の進行を食い止める、あるいは寛解状態を維持するためには、一生にわたって生物学的製剤などの投与をずっと継続する必要がある。

この生物学的製剤とは、バイオテクノロジーを用いて製造された分子標的治療薬で、この大仰な名前からも類推できるとおり、抗がん剤ほどではないにしてもそれなりに高価な薬剤だ。2000年代以降に使用されるようになり、現在は点滴や自己注射などの方法で投与する生物学的製剤が日本国内で約10種類ほど承認されている。自分自身を例に挙げると、2009年からTNF-α阻害剤のレミケードという生物学的製剤を点滴治療で使用している。ちなみに、故安倍晋三氏も自己免疫疾患の一種、潰瘍性大腸炎の罹患を生前に公表していたが、この治療でもレミケードを使用することが多いようだ。

このような生物学的製剤はじつは世界でも非常に多く普及しており、五十嵐准教授によると2023年に世界で最も売上額が高かった薬は、高価な抗がん剤として知られるオプジーボや世界中の人々が接種した新型コロナウィルスワクチンでもなく、関節リウマチなどの自己免疫疾患に投与される生物学的製剤のヒュミラだったのだという。

「オプジーボが肺がんの承認を得て、日本でも広く使用され始めた2016年頃は『ひとりに1年間使うと3500万円かかる』と言われて話題になりましたが、実際の投与期間は数ヶ月が一般的です。一方で関節リウマチなどに使用するバイオ製剤の場合は、今年始めた人や去年始めた人、あるいは10年前から使用し続けている人などがいて、それが一生ずっと続くわけです。そうすると、値段と投与人数と使用期間を[縦×横×高さ]として考えたときに、薬剤全体のなかでもバイオ製剤はじつはかなり大きなボリュームを占めており、同様に患者さんの負担もかなり大きいことがわかります。つまり、高額療養費の制度を変更すると、がん患者だけではなく、関節リウマチなどの自己免疫疾患に罹患している人々も大きな影響を被ることになる、というわけです」

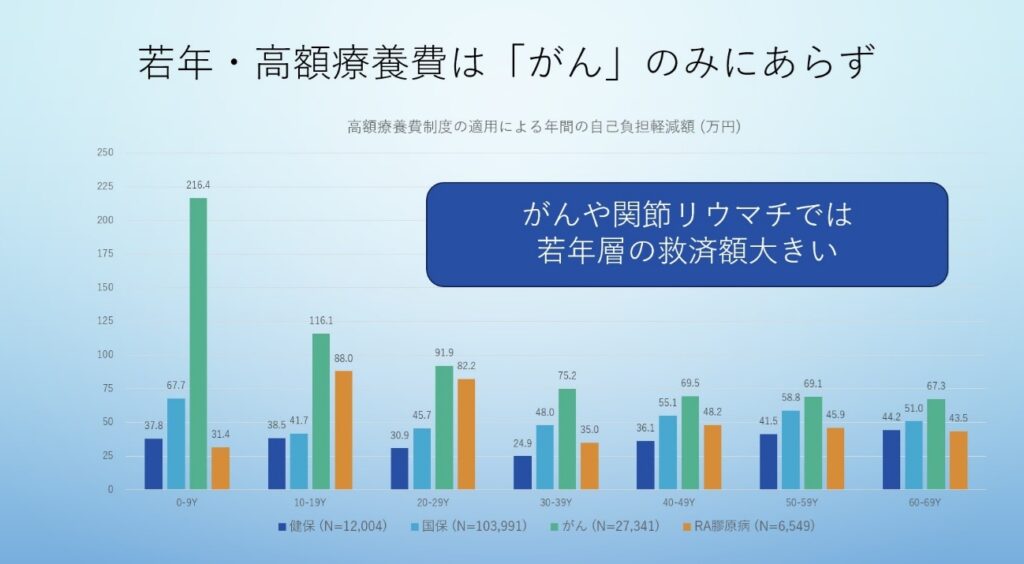

その影響について、五十嵐教授が国保や健保のレセプト(医療機関が保険者に提出する診療報酬の明細)データをもとに調査・分析した結果が下の図2だ。

このグラフからは様々なことが読み取れるが、まずひと目で顕著にわかるのは、0~9歳の若い年代(左端)で緑の棒が他よりも大きく突出していることだ。これは、五十嵐准教授によると、「若い人は稀にしか該当しないけれども、ひとたびがんのような病気になると治療に大きな費用がかかり、高額療養費制度の適用で救済される額も大きい」ことの現れだという。

「一方、高齢者の場合は様々な疾患で制度を利用する人が多い半面で、一件あたりの金額は若年層のがん患者ほど多くはありません。つまり、制度を〈広く浅く〉使用する高齢者に対して、若年世代は〈狭く深く〉使用する傾向が高い、ということです。近年は医療や社会保障が〈高齢者対若者〉という対立軸で捉えられがちで、先日の高額療養費制度の議論でも『お年寄りは高い薬を安く使い放題にできるんだ』という方向に流れてしまうと、この制度で命を救われている若い世代の実態が置き去りになってしまうと危惧し、データベース会社に協力してもらってこの統計をとりました」

五十嵐准教授のこの統計は医療政策学者たちのシンポジウム等で何度も引用され、国会の議論でも、高額療養費制度の上限額引き上げは現役世代にこそ大きな悪影響をもたらす論拠のひとつとして広く周知されることになった。

もうひとつ、このグラフからわかるのは、緑の棒が示すがん患者と同様に、オレンジの棒が示すRA(関節リウマチ)患者も高額療養費制度を多く利用していることがはっきりと数字で示されている、ということだ。がんと違い、関節リウマチ等の自己免疫疾患は深刻な疾病として話題に上りにくい。そのために、その実態が世間では広く共有されておらず、病気に対する一般的な理解もがんほどには周知されていない。そのような事情を考えれば、高額療養費制度を利用している関節リウマチ患者のこのような定量化は画期的といっていいだろう。

関節リウマチは患者数が全国で約70~80万人程度と言われているものの、厚労省指定難病ではないため、治療に際して公的な医療費助成や支援はいっさいない。がんの場合は民間の生命保険も充実しており、加入者が罹患した際にはその保険から保障額が治療費として給付されるが、関節リウマチに罹患すると給付どころかむしろ、生命保険の加入そのものを断られる場合も少なくない。

五十嵐准教授の「縦×横×高さ」の議論でもわかるとおり、関節リウマチは一生にわたって高額な負担が続く疾患だが、ここまで進めてきた説明からもわかるとおり、世間からは見えにくい金銭的な困難や苦労を強いられている場合も多い。これらの事実を念頭に置いて改めて上の図2を眺めてみると、高額療養費制度によって救済されている関節リウマチ患者が多い一方で、じつはこの救済から漏れている「見えない人々」、つまり、このグラフには数字として表れない受診抑制を強いられている人々が相当数いるのではないか、ということも容易に想像できる。

じっさいに、今もSNSなどをつうじて、「収入と治療費を天秤にかけてみたところ、効果は高いとわかっていても、金銭的な理由から生物製剤の使用に踏み切れない」という声はよく目にする。金銭的な理由、というのは、たとえ高額療養費制度を適用されたとしても「縦×横×高さ」の議論にもあるとおり、一生にわたって治療を続ければ費用はかなりの高額に達するため、その負担の継続に踏み出すことに躊躇してしまう、ということがひとつ。もうひとつは、生物学的製剤やそれ以降に承認されたJAK阻害剤と言われる効果的な薬剤の価格は、投与量や使用方法等によって高額療養費制度の自己負担上限額よりもごくわずかに低い金額になってしまうことがある。そのような場合は、通常の窓口支払い額である3割負担のぎりぎり上限に近い金額を支払うために、高額療養費制度の恩恵を受けることができず、使用者数の統計にもあらわれない、というわけだ。

たとえば、現行制度だと年収370~770万円の場合は自己負担上限額が約8万円なので、1ヶ月で使用する生物学的製剤やJAK阻害剤が仮に30万円だとしても、自分の支払う金額は薬剤費の3分の1(10万円)ではなく、自己負担上限額(8万円)ですむ。さらに、12ヶ月以内にこの上限額(8万円)支払いが3回続けば、4回目以降は「多数回該当」が適用されて、以後の毎月自己負担額はさらに低い4万4400円に抑えられることになる。窓口負担3割なら10万円だった支払い額が高額療養費制度の自己負担上限額である8万円に抑えられ、さらに多数回該当が適用されることで4万4400円になって、6万円近く圧縮されているのだから、患者にとってはありがたい制度だ。

だが、投与する生物学的製剤やJAK阻害剤がたとえば1ヶ月あたり21万円だった場合は、いったいどうなるだろう。薬剤代の3分の1にあたる7万円は高額療養費制度の自己負担上限額(8万円)に到達しないため、患者が全額を病院窓口で支払わなければならない。また、制度利用金額にそもそも達していないため、当然ながらいつまでたっても多数回該当は適用されず、1ヶ月あたり7万円を延々と支払い続けることになる。このような高負担が一生涯続いていくことを想像すれば、生物学的製剤やJAK阻害剤の投与を躊躇する人が出てくる(受診抑制)のも当然だろう。

「おそらく高額療養費制度ができた当初(1973年)は、大きな事故や怪我など、突発的に必要になるけれども、しばらくすれば収まるような医療費をカバーする、といったことを念頭に置いて制度を設計したのだと思います」と、五十嵐准教授は推測する。「多数回該当のルールもある時期以降にできましたが(1985年~)、現在のように年間で何十万円もの自己負担がずっと続くような事態は、おそらく想定してなかったのだと思います。だから、15~16年前にこの制度について議論していたときにも、個人的にはすでに『この制度は、ちょっと今の時代には合ってないんじゃないか……』という印象を持っていました」

プロフィール

西村章(にしむら あきら)

1964年、兵庫県生まれ。大阪大学卒業後、雑誌編集者を経て、1990年代から二輪ロードレースの取材を始め、2002年、MotoGPへ。主な著書に第17回小学館ノンフィクション大賞優秀賞、第22回ミズノスポーツライター賞優秀賞受賞作『最後の王者MotoGPライダー・青山博一の軌跡』(小学館)、『再起せよ スズキMotoGPの一七五二日』(三栄)などがある。

西村章

西村章

藤原辰史×青木 理

藤原辰史×青木 理

森野咲

森野咲