2024年1月に刊行された『おりる思想 無駄にしんどい世の中だから』のもとになった連載「はしっこ世界論」のB面連載『“祖父の書庫”探検記』が約3年ぶりに復活! 祖父いいだももが残したぼう大な書物の山に分け入り、現代社会を読み解く手がかりを探す連載の第4回は、戦時中は兵隊として、戦後はサラリーマンとして〝使い捨てられ〟た戦中派の人々を描く本と映画を題材に、「被害の傷」が他者との連帯を開く可能性について考える。

小さい頃に藤沢の祖父母の家へ遊びに行くと、時々お客さんが来ていて、その中には、戦後会社勤めをして、いまは定年退職してます、という様子のおじいさんたちの姿があったように思う。いまにして思えば、その人たちの中には、戦時中兵隊として前線に立った人や、徴兵されて訓練を受けた人がいたかもしれない。

「サラリーマン」という言葉には、ひきこもり気味の人生を送ってきた自分からすると、あまり親近感は湧かないのだが、最近は、こういう祖父と同世代で戦争経験を持ち、戦後を会社員として生きた人たちの存在に関心を持つようになった。

戦後日本を支えたサラリーマン、モーレツ社員という流布されたイメージの裏側で、ひとりひとりのうちにはどんな経験があったのか。それを振り返ることが戦後の日本では十分になされてこなかったんじゃないか。こういうことを、ぼくのようなずっと後の世代、それもややひきこもり気味な人間がいま振り返ることに意味があるんじゃないかと思うようになった。

久しぶりの書庫で見つけた本は

物書きだった祖父が遺したぼう大な蔵書が眠る書庫から、今読んだら面白い本を探して紹介する、というのがこの連載のスタート地点だったのだけど、気がつけば今回の文章は、前回(第3回)が掲載されてから、なんと3年もの月日が経ってしまった。コロナ禍や本の執筆(『「おりる」思想』)、また日本語教師の仕事を始めたことなどが諸々重なって、書くのがすっかり遅れてしまったのだ。

祖父の書庫は、一軒家のような建物で、いまも祖母が一人暮らしをしている母屋の横に建っている。コロナウイルスが流行し緊急事態宣言が出されていた頃は、祖母に感染させてはまずいと思い、なかなか祖父の書庫へ足を運ぶことができなかった。この頃はそういった制約もなくなり、また時々通うようになったので、今回は久しぶりに書庫から探してきた本を紹介したい。ちなみに、祖母は今年92歳になったものの、最近も変わらず九条の会のスタンディングに参加したり、友人と出かけたり、昔からやっているパン作りの教室を再開するなど、忙しそうにしている。

さて今回祖父の書庫で見つけた本で紹介したいのは、佐野英二郎という人が書いたエッセイ集『バスラ―の白い空から』(1992年、青土社)だ。

佐野英二郎は1926年生まれで、戦後商社員としてアメリカやイギリス、西アフリカなどに渡って働いていた人で、後年海外勤務を通して経験したことをいくつかのエッセイに記し、92年に病で亡くなっている。

この本は、佐野が遺したエッセイを集めた一冊で、主に彼が日本と諸外国を行き来する中で見てきたことが抒情的な筆致で書かれている。書き手としてはほぼ無名の人物によるものだが、哲学者の鶴見俊輔や詩人の中村稔などが文章の中で取り上げている(※1)のを見たことがあり、どんな本なんだろうと気になっていた。偶然この本を書庫で発見し、読んでみたところ、非常に鮮烈な印象を残す内容で、すぐにこの連載で取り上げようという気になった。

巻末に収録された中村稔の解説によれば、佐野は戦時中海軍に入り、特攻兵器・震洋に乗るための訓練を受けたという。川棚突撃隊に配置されたが、出撃の日が訪れる前に終戦を迎えることになった。戦後は早稲田大学に復学し、商社に入社。商社員として過ごした37年間のうち、約半分以上に渡る年月を海外勤務で過ごしたという。

佐野と高校時代からの友人であった中村稔が、彼のエッセイに感銘を受け、文章の書籍化を勧め、佐野もそのつもりで詩人の高橋順子が刊行していた雑誌にいくつかのエッセイを寄稿していた。しかし、彼は87年に患った胃がんの術後5年を経た92年に、喘息の発作で亡くなってしまう。その死後、中村が原稿を集め、青土社から刊行されたものが本書である。

今回この本を読んでみて、ぼくの頭の中に上がってきたのは、戦時中に戦争に動員された若者たちが、その時代を生き延び、戦後は企業に勤めるかたちで高度経済成長期を生きたということ。そんな彼らが自分の内側に抱えていたもの、彼らなりの視点、また、そこから今見えてくる可能性とは何なのか、といったことだった。

戦時中に青年期を送った世代を「戦中派」と呼ぶ言い方がある。その呼び名でいえば、佐野も、ぼくの祖父も戦中派にあたる世代だ。

じつは、ぼくが戦中派の会社員に関心を持つようになったのは、佐野の『バスラ―の白い空から』を読む以前にもひとつのきっかけがあった。それは岡本喜八監督による映画『江分利満氏の優雅な生活』(1963年)を見たことだった。

この映画は、作家の山口瞳による同名の小説作品を、『日本のいちばん長い日』(1967年)などの監督作で知られる岡本喜八が映画化したもので、戦時中徴兵されるも、終戦を迎え生き延びた男が、戦後はサラリーマンとなって高度成長期の日本を生きる日々を描いた作品だ。岡本喜八も山口瞳も、さらに主演の小林桂樹も「戦中派」であり、劇中でも意識的にその世代が抱える孤立感が描かれている。

映画『江分利満氏の優雅な生活』を見て、最初に驚いたのは、平凡なサラリーマンにしか見えない主人公・江分利が、じつはいまも戦争という過去を引きずっており、豊かな時代へと進み行く周囲との隔絶感を持ちながらも、普段それを表には出さず、戦中派ならではの視点で戦後の日本社会を眺めていることを鮮明に描き出していたことだった。

戦後のある時期までは戦争の記憶を引きずる会社員の存在はそう珍しいものではなかったかもしれないが、平成の初めに生まれたぼくから見ると、昭和の会社員には“モーレツ社員”のようなイメージしかなかったので、不意をつかれた感じがした。また、『江分利』で問われていたことは、今現在の日本社会の問題を考える上で重要な意味がある内容だと思えた。

今回取り上げる、佐野英二郎の『バスラ―の白い空から』も、まさに同じ角度からいまの社会を見つめ直すきっかけになるような一冊だと思う。

この世代の人たちが持っていた感覚や文化はいま失われつつあるが、活字や映像として表現されたものは、そう簡単に消えることはない。その足跡を追うことで見えてくるものがあるだろう。

30歳を目前にして、やむなくスペインへ緊急脱出した若き文筆家は、帰国後、いわゆる肩書きや所属を持たない「なんでもない」人になった……。何者でもない視点だからこそ捉えられた映画や小説の姿を描く「『無職』の窓から世界を見る」、そして、物書きだった祖父の書庫で探索した「忘れられかけた」本や雑誌から世の中を見つめ直す「“祖父の書庫”探検記」。二本立ての新たな「はしっこ世界論」が幕を開ける。

プロフィール

飯田朔

飯田朔

藤原辰史×青木 理

藤原辰史×青木 理

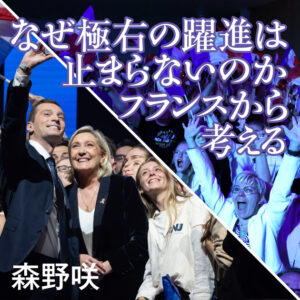

森野咲

森野咲