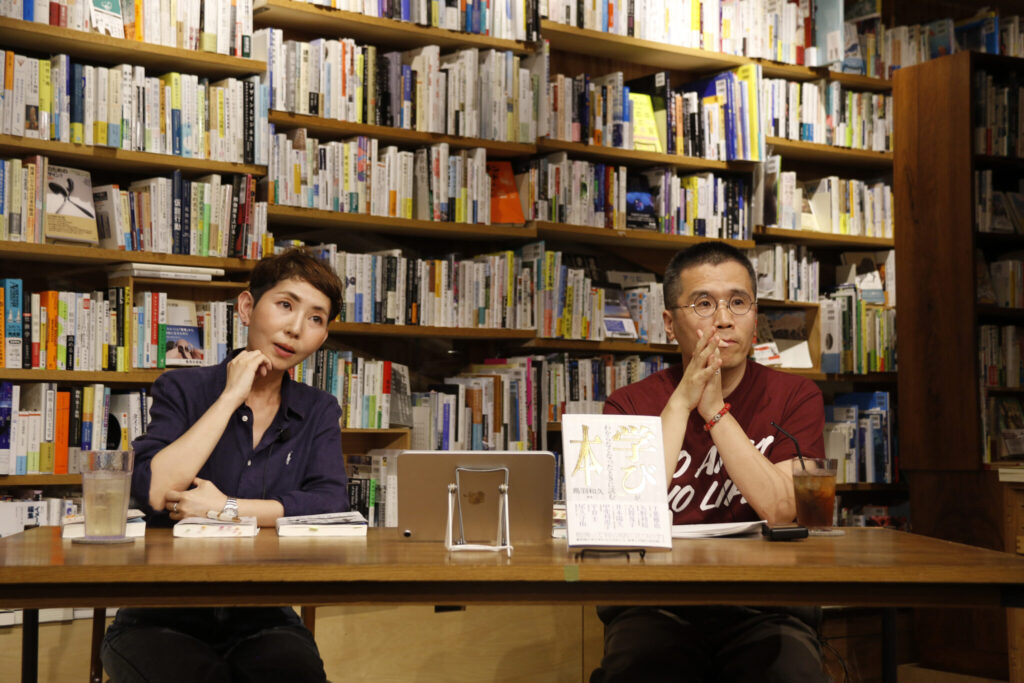

2024年6月に『働くということ 「能力主義」を超えて』(集英社新書)を上梓した組織開発コンサルタントの勅使川原真衣さんと、『「学び」がわからなくなったときに読む本』の著者で、福岡に単位制高校・オルタナティブスクール・書店を併設するユニークな学習塾を運営する鳥羽和久さん。

競争の原理に巻き込まれてしまった学びや教育を見つめ直し、私やあなたのままで学ぶという在り方について、学習塾と組織開発の交差点から考える対談が実現しました。

前編に引き続き、後編では、能力や特権性、学びを所与のものとする前提を、お二人の対話から解きほぐしていきます。

※2025年6月11日、本屋B&Bで行われたイベントを採録したものです。

能力と特権性は相似形?

勅使川原 そうやって塾を続ける中で、やめたいと思ったことはあったんですか。言いにくいかもしれないですけど。

鳥羽 一時はあったかもしれないですね。やっぱり若い頃は、全部抱えなくちゃいけないと思ってました。合否の結果も自分次第って思いすぎていたし。

今は思ってないですけどね。合否の結果を自分次第だと思うのって、むしろ子どもたちの努力に対する冒涜なんですよね。

何十人もの子どもたちが、自分と対話の中で進路や将来を決めていくっていうこと自体が耐えきれなかった時期もあります。あまりにも重い責任に感じられたんです。 今は、そうやって引き受けすぎないようにしてるから大丈夫ですけど。

勅使川原 なるほどなあ。今日のタイトルにも触れてみましょうか。学びは誰のもの?

鳥羽 これ、「誰のもの問題」ってありますよね。「能力を、『誰かのもの』だという前提で問うことがすでに問題だ」って勅使川原さんはずっと書かれてます。そもそも所有されるものなのか。この点に引き付けてお話しすると、『「これくらいできないと困るのはきみだよ」?』のなかでは、1点、とても違和感のある箇所がありました。

勅使川原 面白い、これですよ。多分みんな待ってましたよ。

鳥羽 その違和感っていうのは、またまた野口さんとの対談(対談1)なんですが、特権性の話が出たところ。先ほどもお伝えしたように、お二人の対話はほんとうにめちゃくちゃ面白いんだけど、後半のこの部分には、正直かなり違和感をもっちゃった。

勅使川原 自分の特権性をどう使うかについて語りひらくところですよね。

鳥羽 そうです、「特権性を自覚せよ」というメッセージだと受け止めたんですが。でも、これって特権性が「持ち物」化されてるんじゃないかって思ったんですよ。まさに勅使川原さんが「能力」が属人化されることを批判したように、「自分の持つ特権性を自覚する」と言ったときに、そもそも「特権性」って「持ってる」って言えるのか?

もう一点。構造の中で特権性が発揮されることにふれるという立て付けが重要なのは、すごくわかるんです。その一方で、僕はそれを「自覚せよ」とは言えない。特権性を持っていることと、それを発揮することはまったく別のことだと思うからです。持っている人にも、実際にそれを発揮するまでには時間的なずれ、空間的なずれがある。構造的な関係の中で絶えず位置づけを変えてしまうんです。哲学者のジャック・デリダはこのずれを差延(さえん)と呼びました。

あとは、特権という尺度が、一人ひとりの個人や状況を単純化させてしまうということも感じます。誰が何を所有して、何を語るかということを、特権という単純な尺度だけで測ると、一元的な二分法になってしまう。それって、能力主義による一元的な正しさの運用と同じ構造ですよね。

もともと、特権性に関する議論は、倫理的な責任をどう果たすかという、実存にもかかわる繊細で切実な問いでした。でもそれが、能力と同じく、それを個人の所有物のように語ることによって、関係論的なリスク管理のような話になってしまっていないか? つまり、誰がどの程度、その権利に触れられるかという問題にすり替えられてしまうのではないか? という点がとても気になっていて、そうだとするなら、そこには与したくない気持ちがすごくあります。

勅使川原 あの部分は、発言権を持っていることはもうすでに特権的だから、自分の立場から関係論的に見えてる世界がすべてだと思ってはいけないよね、という内容でしたよね。

鳥羽 そこは伝わったんですけど……難しいな。

その箇所に続いて、マジョリティーとマイノリティーの話題にうつりますよね。マジョリティーが変わることを、DE&Iの専門家であるマリア・モルキアンの考えをよりどころに「自己拡張(expansion)」と表現しています(p85)。それを私は、「変容」とか「変性」であってほしいなとも思ったんですよね……、うまく言えないけど、マジョリティーがマイノリティーの側に文字通り“越境”してくる感じがあるんです。そうだとすると、マイノリティーとしては「そこは越境してこないでほしい」という気持ちになるというか。

うまく言葉にしきれないところがあるので、この点はぜひ実際にお話ししてみたいところです。

勅使川原 そうですね。あの箇所は、いまの現状として、マジョリティーとマイノリティーという枠組みでもってなんとか理解されようとしているものがあって、その中で今やれることをまずやろうとしているという、そういう話だったと思います。マジョリティーが今いる心地よさに安住していていいのか。そこが話したかった部分かもしれないです。

鳥羽 うんうん。今日結論を出さなきゃいけないわけではないし、考えていきたいです。僕にとってマイノリティーっていうのは、単に「人数が少ない」という意味じゃなくて、その人たちのなかにある「欲望」や「恥」を無視しては語れない存在なんですよね。誰にも言えない惨めさとか。対談のあの箇所は、そこに関わるようなものだったと思います。

プロフィール

勅使川原真衣(てしがわら まい)

1982年、横浜市生まれ。組織開発専門家。おのみず株式会社代表。東京大学大学院教育学研究科修士課程修了。ボストンコンサルティンググループ、ヘイグループなど外資コンサルティングファームでの勤務を経て、2017年に独立。企業をはじめ病院、学校などの組織開発を支援する。また、論壇誌やウェブメディアなどにおいて多数の連載や寄稿を行っている。著書に、紀伊國屋じんぶん大賞2024で第8位となった『「能力」の生きづらさをほぐす』(どく社)、新書大賞2025の第5位に入賞した『働くということ 「能力主義」を超えて』(集英社新書)のほか、『職場で傷つく─リーダーのための「傷つき」から始める組織開発』(大和書房)、『「これくらいできないと困るのはきみだよ」?』(編著、東洋館出版社)、『格差の”格”ってなんですか?―無自覚な能力主義と特権性』(朝日新聞出版)、『学歴社会は誰のため』(PHP新書)がある。2020年に乳がんと診断され、闘病中。

鳥羽和久(とば かずひさ)

1976年、福岡県生まれ。株式会社寺子屋ネット福岡代表取締役。学習塾「唐人町寺子屋」塾長、単位制高校「航空高校唐人町」校長、オルタナティブスクール「TERA」代表として、150名あまりの十代の子どもたちとかかわる日々。著書に『君は君の人生の主役になれ』(ちくまプリマー新書)、『「推し」の文化論』(晶文社)、『おやときどきこども』(ナナロク社)など。編著に『「学び」がわからなくなったときに読む本』(あさま社)。専門は精神分析、日本文学。

勅使川原真衣×鳥羽和久

勅使川原真衣×鳥羽和久

佐藤喬×谷川嘉浩

佐藤喬×谷川嘉浩

石橋直樹

石橋直樹