能力主義と東京中心主義

勅使川原 そうか。それを育成責任とか、もっと言うと製造責任みたいにされて、「良い人間にしないと」「優秀な人にしないと」って思ってしまった瞬間に、大人も楽しみが減ってしまうんですよね。

鳥羽 そうですね。でも、若いときは自分自身にもそういうところ、つまり、「これくらいできないと困るのはきみだよ」って子どもに訴える視点があったと思うんですよね。でも、こういうのって、言葉でいくら聞いたところで、時間をかけて、腑に落ちるまで現場でやらないとわからないなと、この歳になるとすごく思います。

やっぱりね、10年はかかりますよ。それでやっと、子どもたちを教えるということがちょっとだけわかってくるというか。

勅使川原 そうだよなあ。

『「これくらいできないと困るのはきみだよ」?』対談4で川上康則先生(特別支援学校教諭、『教室マルトリートメント』著者)とも話したことですが、学校の先生は、「子どもにちゃんと教えられたか」「子どもをちゃんと育てられたか」を1年で判断されてしまうんですよね。

実はたぶん、起こっていることは労働の世界でも同じで。「成長もタイパ」とかって言われてますよね。ここで言う「成長」は、成長実感のことだと思いますけど。「やってる感」が即座に欲しいんですよね。

鳥羽 そういう感じなんですね。でも、個人としても仕組みとしても、逆にそれってうまくいくんですか? 企業にコンサルとして入られてみて、どうですか?

勅使川原 個人については、成長実感が得られないと辞めてしまうケースもあるので、難しいところですね……。それを求めてコンサルに行く若い人は多いですよね。『東大生はなぜコンサルを目指すのか』(レジー著、集英社新書)じゃないですけど。

「この世は能力主義で回っているんだ」という前提が、うたがいようもなく内面化されているような気がします。でも、私からしたらそれは、この世は一元的な正しさで回ってるって言い切ることだと思うんですよね。その脆弱性みたいものには気づいてほしいな、と思ったり。

企業の場合は、私に声を掛けてくださるのは、そういう脆弱性、もっと言うとままならなさに巻き込まれた経験がある人や企業が多いと感じますね。

鳥羽 「ままならなさ」か。そっか。

勅使川原 ご自身が大病されたとか、介護が急に発生したり、ご家族に重い障害があるとか……本当によくあるんですよ。

逆に、もし順風満帆だったら、たぶん組織開発をやろうとは思わないんですよ。 「優秀な人さえいてくれればいいのに」って思ってそこで終わると思う。能力主義を前提としたまま、一応、目に見える問題はなく回っているから。

鳥羽 なるほど、そうですね。話は変わりますが、「脆弱性」で言うと、昨日Xでポスト(https://x.com/tobatoppers/status/1932288210056695983)したら思いのほか反応があったのが、東京中心主義についてです。

私は今日、福岡から来ています。ふだんは福岡に住んでる人間なので、やっぱり「能力主義」とか「企業中心主義」といった議論が東京中心主義なのはすごく気になっています。それがもう大前提になってるんですよね、本当に。

なので、九州の人たち、東京以外の地方にいる人たちは、「能力主義」の土俵にさえ立っていない人がたくさんいると思います。僕の周りでは半分以上かな。能力主義に賛成か反対かを問わず、それ以前のところで。

そういう現実も同時に見ないと、むしろ、能力主義に拘泥して、それに力を与えることになってしまうんですね。福岡にいるとそこらへんの温度差が伝わってくるというか、学歴を中心とした能力主義では全然回ってない現実がすごく見えます。田舎のほうでは、いまだに「力の強いやつがいちばん偉い」という感覚も全然残ってますよ。びっくりされるかもしれないんですけど、本当に全然ありますから。

勅使川原 腕っぷしとか容姿とかね。そうなんだ。ウェルビーイングとか言わないんですか?

鳥羽 言わないですね。

勅使川原 ええ、本当ですか?

鳥羽 ウェルビーイングって福岡で一度も聞いたことがないです。……これを見ている福岡の人で、言ってる方がいたらすみません(笑)。私は少なくともないですね。今、似た言葉を探そうと思ったけど、どうでもいいような言葉しか浮かばなかった。

勅使川原 うーん、そうか。たしかに東京中心的かもしれませんね。……今、これをコンサルが聞いていたら、商機を見いだしているかも。

もっと話したかった。あっという間でしたね。話したいこと、11ページもまとめてきてくださり、ありがとうございました。生かせました?

鳥羽 私が予習するのは、ここで直接生かすためではないので。予習と実際しゃべることはもう別でいいと思ってるので、大丈夫です。

勅使川原 学びだ。学びは俺のものであり、私のものであり、あなたのもの。そういうことですかね?

鳥羽 たしかにそれが今日の結論かもしれない(笑)。ありがとうございました。

撮影:畑中潤

構成:大岩有理奈

プロフィール

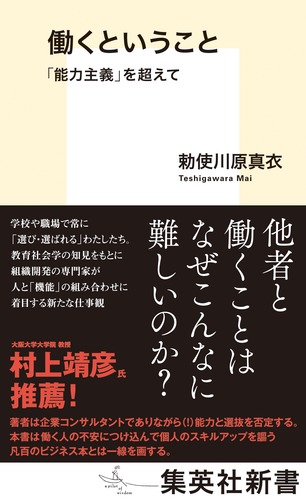

勅使川原真衣(てしがわら まい)

1982年、横浜市生まれ。組織開発専門家。おのみず株式会社代表。東京大学大学院教育学研究科修士課程修了。ボストンコンサルティンググループ、ヘイグループなど外資コンサルティングファームでの勤務を経て、2017年に独立。企業をはじめ病院、学校などの組織開発を支援する。また、論壇誌やウェブメディアなどにおいて多数の連載や寄稿を行っている。著書に、紀伊國屋じんぶん大賞2024で第8位となった『「能力」の生きづらさをほぐす』(どく社)、新書大賞2025の第5位に入賞した『働くということ 「能力主義」を超えて』(集英社新書)のほか、『職場で傷つく─リーダーのための「傷つき」から始める組織開発』(大和書房)、『「これくらいできないと困るのはきみだよ」?』(編著、東洋館出版社)、『格差の”格”ってなんですか?―無自覚な能力主義と特権性』(朝日新聞出版)、『学歴社会は誰のため』(PHP新書)がある。2020年に乳がんと診断され、闘病中。

鳥羽和久(とば かずひさ)

1976年、福岡県生まれ。株式会社寺子屋ネット福岡代表取締役。学習塾「唐人町寺子屋」塾長、単位制高校「航空高校唐人町」校長、オルタナティブスクール「TERA」代表として、150名あまりの十代の子どもたちとかかわる日々。著書に『君は君の人生の主役になれ』(ちくまプリマー新書)、『「推し」の文化論』(晶文社)、『おやときどきこども』(ナナロク社)など。編著に『「学び」がわからなくなったときに読む本』(あさま社)。専門は精神分析、日本文学。

勅使川原真衣×鳥羽和久

勅使川原真衣×鳥羽和久

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり