行き過ぎた資本主義がもたらす貧困や格差が問われる昨今、耳にすることが多くなったのが「贈与経済」という言葉だ。

「贈与」とは昔からよく聞く言葉だが、実はよくわからない。無償の愛? ボランティア?ギブ&テイクとどう違う? このよくわからない「贈与」という行為にひそむ疑問を解き明かし、「贈与」の原理を見出そうと試みたのが若き哲学者・近内悠太氏であり、この『世界は贈与でできている』は、彼のデビュー作である。

同書の中で近内氏は、映画『ペイ・フォワード』、小松左京のSF小説『復活の日』、ヤマザキマリの漫画『テルマエ・ロマエ』など多彩な題材を使いながら「贈与論」をひもといていく。近内氏の言う「贈与の原理を知ることで明らかになる世界」とは? 近内氏に話を伺った。

──冒頭の「人間は生まれたときから誰かの手助けなしには生きていけない。つまり贈与を受け取った状態からスタートしている」という話、そして「なぜ親は孫を欲しがるのか」の解説など、最初からぐいぐい引き込まれました。いつ頃から「贈与」をテーマにした作品の構想を考えていたのですか?

近内 数年スパンで考えていましたが、きっかけは3・11の東日本大震災でした。都内で電車に乗っているときに地震に遭遇したんです。電車から降ろされ、線路の上で「解散です」と言われ、JR駅のテレビモニターで津波の映像を見て、「ああ、もう帰れないんだな」と思いました。

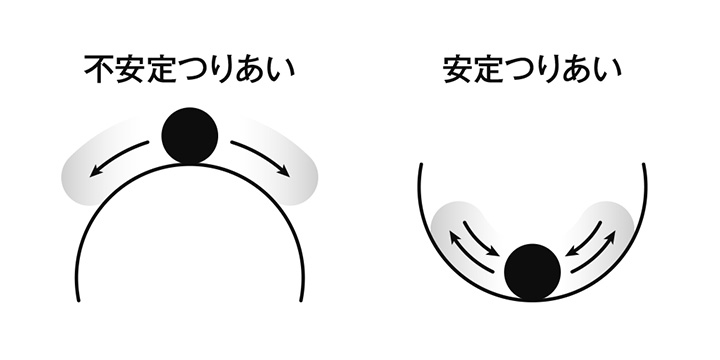

と同時に、都市や文明はこんなに簡単に混乱したり、壊れたりするのか、実は脆弱な基盤の上に成り立っていたんだな、と気づかされました。そこで思い浮かんだのが『日本沈没』や『復活の日』といった小松左京さんのSF小説。現代社会がいかに「不安定つり合い」(※下図)の上で維持されてきたのかが理解できたわけです。

この図のポイントは、どちらのつりあいにおいても、ボールは止まっている、ということです。ですが、左の図の不安定つりあいは、つりあい点から一度ズレてしまったら、どこまでもボールは転がり落ちていきます。それに対し、安定つり合いは、安定点からずれたとしても、勝手にボールは元の位置に戻ります。これがこの都市や文明のメタファーになります。「都市や文明は不安定つりあい点に置かれたボールのようなものである」というのが僕の主張です。

普段、僕らは文明を右の図の安定つり合いだと思ってしまっています。壊れたりしても、そのうち元の位置に自然と戻るはずだと――。この認識を変えることから始めなければならないのではないか、というのが、本書の一つのモチベーションでした。自然と、勝手に元に戻るのではなく、僕らはひとりひとりが世界が無秩序へと落ちていくこと(ボールが転がり落ちていくこと)を防がなければならないのだ、と気づくことで、何かが変わるのではないかという思いがありました。

──都市の脆弱さに気づいたことが、どのように「贈与」に結び付いたのでしょう。

近内 震災後、小松さんは「贈与」と「想像力」をキーワードにして社会を支えているものをえぐり出したり可視化しようとしていたのだろうと思い、その問題意識に惹かれたんです。それをどうすれば僕なりに表現できるかいろいろ考えて、ようやく形になりました。

──この本では贈与を理解するための題材として『ペイ・フォワード』という映画を取りあげています。主人公の少年は教師に「世界を変える方法を考え、それを実行してみよう」という課題を与えられ、善い行いを受けたら別の3人にパスをする「ぺイ・フォワード運動」を思いついて、町中に「贈与のフロー」が広がっていくという話です。

しかし、その少年は最後、友人がいじめられているのを止めに入ってナイフで刺されてしまう。贈与の起点となった少年が命を落とすという悲劇に終わります。

その結末については本の中で、近内さんの分析がありますが、昔、この映画を見たときには、その終わり方がどこか腑に落ちないものがありましたし、震災後に増えたボランティアについても、ボランティアって何なの? 偽善?という気は今もします。このように「贈与」というものは、相変わらずよくわからない。なぜ近内さんは、この「贈与」に着目したのですか?

近内 人のつながりの根源的な部分に贈与があるからです。たとえば、コンビニ店員さんと基本的にはつながりが発生しないのは、支払いができれば相手が誰でも関係ないからです。これはお金を媒介とした「交換」なので、お金があれば何者であるかも問われないし、フラットで、しがらみのない気軽さ、ある種の心地よさもあります。

一方、「贈与」はお金が介在しないので、他者とつながっている感覚を持てるし、相手への気遣いも生まれる。「どうすれば他者と正しくつながれるのか」、この問いを考えるには、たぶん贈与の作法というのを理解するしかないという思いがありました。

──そのつながりの根っこに「贈与」があるという発想は、どういうふうにしてたどり着いたんでしょう?

近内 僕は昔から「何か大きなものをもらってしまったんだけど、これは何だろう」という違和感というか疑問があったんです。「理由もなく受け取ってしまった負い目」みたいな感じがあったというか。もちろんありがたさも。

たとえば、部活やゼミなどで先輩が後輩の面倒をみるのを「何で他人にこんなによくしてくれるんだろう」とか。これは、先輩たちがしてもらったことを後輩にしているわけで、親子関係のミニチュア版なんですが、特に日本の場合、こういう贈与の受け渡しメカニズムがいろんなコミュニティで実装されている感覚がありました。

もちろん、そこにはいい点ばかりではなく、大きな問題もはらんでいるわけですが。本の中では、そのような贈与による「強いつながり」がもたらす問題点を「贈与の呪い」として論じました。贈与という祝福と呪いの両面をきちんと論じなければ、一つの贈与論にならないと思っていました。

──贈与に気づくということは何だろうということを書きたかった?

近内 僕らは、他者から贈られた善意を見落とすんです。誰かに何かをしてもらったとき、そのありがたさにその時は気づけない。そのありがたさに気づいたときには、もうお礼を言うことができない。そんな事態が多くあると思うんです。だから、ちょっと抽象度を上げた言い方をすると、いかに誰かと、あるいは世界と出会い直すかということを書きたかったんです。僕らはたぶん「何かを見落としてしまっている」。今まで見ていた世界には気づいていないことがあり、それに気づいたときに「自分が見落としていた」と過去形で初めて把握できることが、すごくいっぱいある。贈与においてはそれが本質的に大事なものなのです。

たとえば、僕も教育者なので、生徒たちとの関係性で言うと、自分がこれだけ真剣に教えているんだから、生徒は何らかのリアクションを返してくれるはずと思っても、実はこっちの話はほとんど通じてない(笑)。いま言った、「これだけのことをしたのだから、相手はこうなるはず、こうなってくれるはずだ」というのはよくよく考えると「費用対効果」の発想ですよね。自分のある行為に対して、何らかのリターンやリアクションがある、と。本の中ではそれを「交換の論理」と呼んでいます。

ですが、教育は交換の論理では動いていないんです。自分が生徒だったときのことを考えてもそうでしょう。自分も生徒だった頃は先生の言うことをちゃんとは理解できていなかった。でも、今考えると、先生たちにすごいことを「言ってもらっていた」と気づくわけです。そのときはうまく受け取れていなかったんです。

だから、生徒たちは今はわからないだろうけど、いつかわかるかもしれないと思いながら、一方的にこちらからパスを出し続けなければいけない。大人の側にはそれしかできない。そして、過去に見落としていた経験のある人、自分はあのとき受け取れてなかったという自責の念がある人は、いつか相手が気づいてくれたらいいなと、祈りを込めて贈与し続けることができるんです。自分自身もかつては見落としていた、気づいていなかった、だから今目の前にいる人もこちらからのパスに気づかないということが十分にあり得る、と悟ることができるからです。そう悟った人は、そんな贈与のパスに賭けることができる。かつて私に賭けてくれた人がいた、だから今度は私が賭ける。贈与は差出人にとっては「賭け」なんです。信じるしかないものなのです。

プロフィール

1985年、神奈川県生まれ。教育者、哲学研究者。慶應義塾大学理工学部数理科学科卒業、日本大学大学院文学研究科修士課程修了。専門はウィトゲンシュタイン哲学。リベラルアーツを主軸にした総合型学習塾「知窓学舎」講師。教養と哲学を教育の現場から立ち上げ、学問分野を越境する「知のマッシュアップ」を実践している。

近内悠太

近内悠太

藤原辰史×青木 理

藤原辰史×青木 理

森野咲

森野咲