──それは親子の関係も似ていますね。親は良かれと思ってやったことでも、子どもにはその気持ちが届かない。もしくは我が子に過剰に与え過ぎるあまり、子どもは親の呪縛にかかってしまう。

近内 本の中にも出てきますが、フロイトの精神分析をもとに「唯幻論」を提示した心理学者の岸田秀さんは、自身の経験と症例を踏まえて「親からの呪い」を見事に分析しています。この話に、僕は人間の持つ根源的ないじらしさを感じるんですよね。

──親は愛という形で子に贈与をする。親が子を育てるのは「無償の愛」とも言われるけれど、その表現にも誤解が含まれていると指摘されていますね。

近内 贈与を見誤ると、人間関係がこじれるんですよ。子どもはぜんぜん(大人の側から見れば)合理的ではないし、感情を上手く言葉にもできない。親からすればどうして届かないんだろうと切なく感じたりします。でも、これだけ愛したんだから子どもはこういう風に変化するはずだ、こういう教育を与えたのだからこんな人間になるはずだと期待してしまう。つまり「リターンを見込んでいる」わけです。

でも、贈与は受け取る側がどう判断するかがポイントなんです。つまり、贈る側にとって、贈与は本来、アンコントローラブルなんです。確実に何かを手渡すというのは非常に難しい。贈与にはそのような構造が潜んでいるにもかかわらず、交換の論理、つまり費用対効果の発想で(無意識のうちに)考えてしまう親は、ここまで愛情をかけたのに何で返って来ないのかと疲弊してしまう。贈与と交換を見誤ると、贈与は呪いとして機能してしまう。贈与には危うさもあるのです。

──贈る側には、「お礼を言われること」は「贈与に気づかれること」だから照れ臭い、カッコ悪いという感覚もある。そういう意味では、近内さんの本ではカミュの「シーシュポスの神話」と「アンサング・ヒーロー」の話が印象的でした。こういう、気づかれなくてもOKという感覚の人が増えれば、贈与も呪いにならずに済む気がします。

近内 気づかれてしまったときは、差出人としては「えっ、何のことだっけ?」ととぼけるとか(笑)。よくあるじゃないですか、「私が苦しかったとき、あなたのあの一言で心が軽くなったんです。救われたんです」とか。それを言われてしまったら、「僕、そんなこと言ったっけ? 忘れちゃったよ」ととぼければいいんです。あるいは、本当に忘れてしまうとか(笑)。それが粋であり、品のある贈与なのかもしれません。差出人不在の贈与。受取人だけが存在する贈与。そういった贈与は存在するのです。

「アンサング・ヒーロー(unsung hero=歌われざる英雄)」とは、評価されることも褒められることもなく、人知れず社会の災厄を取り除く人ということですから、「社会が何事もないのは、無数のアンサング・ヒーローがいたからだ」と想像できる人にしか見えません。

──アンサング・ヒーローとして世界的に有名な人物といえばサンタクロースがいます。その正体は親であっても名乗ることはできないので、子どもが気づくまで待つしかない。サンタクロースは実は親だったと気づいたときに初めて、親からの贈り物と気づくのですね。

近内 贈与は必然的に「待つ」ことを必要とします。親が子どもに与える愛情も、いつか気づいてくれるかもしれないと待ち続けなければならない。贈与というのは待つことの大事さを教えてくれるものかもしれません。

──交換の論理にとらわれている人は、時間がかかることを待てない。

近内 僕が今の時代の中でこういう本を書いたのは、たぶん「時間というものを取り戻してほしい」という思いもあったのかなと思います。

今は、「ただそこに居る」ことが難しくなっているのと同時に、何かを「待つ」ということが難しくなっているんじゃないかと思うんです。たとえば、18歳で大学行って、22歳で就職してとか、人の成長や能力はまちまちなのに、年齢がきたら選択を迫られる。仕事でも「タイム・イズ・マネー」というか、納期や決算など時間の制約が強くて、それは暴力的ですらあります。

そんな社会で、いかに人が生きやすくなるか。僕がこの本のサブタイトルを『資本主義の「すきま」を埋める倫理学』にしたのも、システム自体を大きく変更するのではなく、個人の認識を変えればいいと思うからです。仕事以外の人間関係、子育てとか友だちとか、そういうところで「ちょっと待つって必要だよね」となるだけで、雰囲気は変わると思うんです。

この本を読んだ感想の中で一番うれしいのは「世界の見え方が変わった」というものなんです。世界に対するこういう見方があり得るのですが、よかったらそんな風に世界を眺めてみませんか?というお誘いの本だと思っている。読んで世界と出会い直すと同時に、自分自身にも出会い直してもらえたらと思います。

──今はコロナ禍のなかで日本の経済状況も逼迫しつつある。そんな渦中でこの本を出されたことに、先見の明も感じたのですが。

近内 よく「ポスト・コロナの本ですね」と言われるんですが、僕の中では「プレ・コロナ」の本なんですよ。むしろ災害や破局が起こってからじゃ遅いんですよね。

例えば清掃員の人が毎日ごみを収集してくれてありがたいとか、医療従事者が献身的に命を救ってくることに感謝するとか、それは破局が起こる前に気づけていなければいけない。そういう意味で『復活の日』や『テルマエ・ロマエ』のような作品は、破局を見る前に、僕らが見落としていたものを気づかせてくれます。

この本で書きたかったのは、何か新しく始めるのではなく、僕らはもともとやっていたけれど、上手く機能していなかったことをもう一回やり直しませんか、ということ。「贈与」というものと出会い直しませんか、というだけの本なんです。社会システムの要請や市場経済の時間の中で歪められてしまったものを解きほぐしたら、ちゃんと立ち還れる場所があるということを伝えたかったんですよね。

──贈与の謎解きのように展開が進んでいくなかで、ヤマザキマリさんの漫画『テルマエ・ロマエ』の読み解きも面白かったです。この作品も贈与の物語だったとは驚きでした。

近内 『テルマエ・ロマエ』は古代ローマの浴場設計技師ルシウスが現代日本にタイムスリップするコメディです。ルシウスは入浴すると、どういうわけか現代日本の浴場へワープしてしまい、風呂場に置かれたものにいちいち真剣に驚きます。銭湯の黄色いプラスチック桶、脱衣場の大きな一枚鏡、よく冷えたフルーツ牛乳……それは古代ローマには存在していなくて、現代を生きる僕らが気づかぬうちに受け取っていた贈与でもある。そして、ルシウスの目にはそれが自分宛の贈り物に見えてしまったのです。

彼はそのアイデアを何とかして古代ローマへ持ち帰って再現し、広めなければならないという思いに駆られる。ハドリアヌス帝やローマ市民に必ずこれを届けるという使命を持つというわけです。

──近内さんはそこでまた贈与の原理を見出されたんですね。

近内 贈与というのは、その宛先から逆向きに差出人自身にも与えられるということです。宛先があるからこそ差出人は贈与ができる。逆に言えば、宛先が存在しないと贈与はできない。だから贈与とは与え合うものではなく、受け取り合うものであり、僕らは宛先として、ただそこに存在するだけで、他者に贈与ができるということです。

受け取っていることを自覚していなくても、その存在自体が肯定される。子どもは本来、そういう存在でした。ところが今の時代は、人がただそこに居るということがとても難しくなってしまった。だからこそ、ただ宛先として存在するだけで他者に贈与することができると気づいたことが、僕の中の一つの到達点でもありましたね。

──「何かができないとダメ」ではなく「存在するだけでいい」なら、すべての人にできることですからね。それが書かれている優しさにあふれている本だと思いました。今日はありがとうございました。

取材・文/歌代幸子 撮影/五十嵐和博 図版/海野智

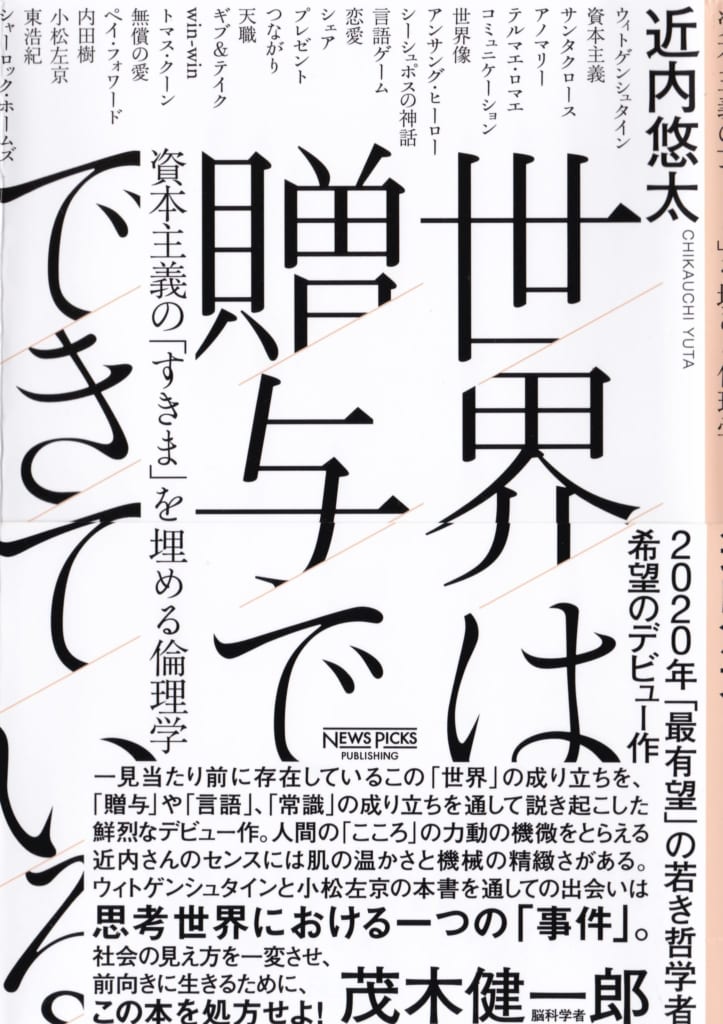

今年3月に発売され、現在3刷と売れ行き好調。紙版は1800円+税、kindle版は1782円(税込)

プロフィール

1985年、神奈川県生まれ。教育者、哲学研究者。慶應義塾大学理工学部数理科学科卒業、日本大学大学院文学研究科修士課程修了。専門はウィトゲンシュタイン哲学。リベラルアーツを主軸にした総合型学習塾「知窓学舎」講師。教養と哲学を教育の現場から立ち上げ、学問分野を越境する「知のマッシュアップ」を実践している。

近内悠太

近内悠太

古賀茂明×飯田哲也

古賀茂明×飯田哲也

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり