今回の話題は第3回の続編になるので、はじめに前回のまとめを記しておきます。

・脳と腸の第2の情報伝達経路は内分泌である。

・内分泌で情報を伝える物質はホルモンである。

・そのホルモンは全身の内分泌腺から分泌され、中でも脳の視床下部(ししょうかぶ)と脳下垂体(のうかすいたい)が中枢(ちゅうすう)を担っている。

・ストレスを感じると、俗称・ストレスホルモンと呼ばれる「コルチゾール」が次の流れで分泌される。

脳の視床下部から「副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン(CRH)」が分泌される

↓

それが脳下垂体での「副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)」の分泌を促す。

↓

その副腎皮質刺激ホルモンは、「副腎皮質」に働きかけ、コルチゾールの分泌を促す。

・一連の伝達経路の「視床下部―脳下垂体―副腎の軸」はHPA軸と呼ばれて重要。

続いて今回は、「ストレスに関わるこれらのホルモンが腸とどう関係するのか」、また、「消化管から分泌される数種類のホルモン」、「食欲に関わるホルモン」など、脳と腸の伝達を担う「脳腸ホルモン」について述べます。

なお、コルチゾールは副腎から分泌されるため、厳密には脳腸ホルモンとは言えないのですが、脳および腸にそれぞれ影響を与えるため、ここでは脳腸ホルモンとして扱います。

■ストレスホルモンは腸とどう関係する?

「副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン」(このホルモン名は頻出しますが、長いので以下すべてにカッコ付きで表記します)は、ストレスに反応してHPA軸からのホルモン分泌を促すだけではなく、食道、胃、腸をつなぐ消化管の生理機能にも関与している、と前回に述べました。

具体的には、「副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン」は、脳の視床下部(第3回・図2)や延髄(えんずい。呼吸や循環などを司る器官。第3回・図2)、また、腰の仙髄(せんずい。腰の中央ある逆三角形の形をした仙骨部の中を通る神経の部分)に作用して、副交感神経として働く迷走神経や骨盤内臓神経に影響を与えます。

そして、大腸の蠕動(ぜんどう)運動(消化のための腸の動き)を促し、また、胃や十二指腸の運動を抑制します。

ストレスがあると、ホルモンのこうした働きによって、下痢、便秘、腹痛、胃もたれなどが生じます。そのおおもととなる「副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン」が分泌される場所が脳の視床下部なので、ストレスホルモンのコルチゾールは、脳と腸の情報伝達を担っていると言えるわけです。

■大腸と胃でホルモンの働きが違う理由

大腸と胃・十二指腸は同じ一本の消化管ですが、おのおのに対する「副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン」の働きかたが違うのは、ホルモンを受け取って情報を処理する受容体の種類がそれぞれに別のものだからです(第3回の<ホルモンの特徴>(2)参照)。

少し専門的になりますが、「副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン」の受容体には主に、1型と2型があることを述べておきます。

ホルモンと受容体は鍵と鍵穴のような関係で、受容体(鍵穴)に合うホルモン(鍵)だけが細胞に取り込まれます。

通常は1つのホルモンに1つの受容体が対応していますが、「副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン」のように、複数の受容体に合う「マスターキー」のようなホルモンも存在します。

そして、「副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン」が1型受容体にくっつくと、腸の蠕動運動が促進され、内容物が腸を通過する時間が短くなり、排便が促されます。

一方、2型受容体にくっついた場合は蠕動運動を抑制するという、1型と相反する働きがみられるのです。

受容体のこうした相反する作用は、「副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン」の働きのコントロールに関係していると考えられています。

「副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン」はHPA軸に影響を与えるため、そのフィードバック機能(第3回参照)によってある程度、その作用は制御されています。

ただし、神経経路のコントロールはHPA軸のフィードバック機能では限界があります。そのため、「副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン」に対しては、2型受容体が、1型受容体に対抗する調節作用を持つことで、1型受容体によるストレス応答を抑制し、腸管の反応が過剰な状態になるのを防いでいるという説があります。

また、大腸では1型受容体の働き、胃・十二指腸では2型受容体の働きが強く、それは受容体の発現頻度やホルモンの濃度などが影響しているからともいわれます。

具体的には、1型受容体のほうが「副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン」に10~40倍反応しやすいということですが、詳細はまだ明らかではありません。

■胃腸の不調にはホルモンも関与している

さらに、「副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン」は免疫細胞である「肥満細胞(マスト細胞)」に作用して、腸管の透過性を促進させたり、腸管の知覚過敏を起こしたりすることも報告されています。

参考まで、肥満細胞とは、白血球の一種で炎症やアレルギーに関係する細胞であり、肥満とは関係がありません。ヒスタミンなどの化学伝達物質を細胞内に貯蔵し、細胞が大きくなることからこう呼ばれます。

「腸管の透過性の促進」とは、腸管のバリア機能が障害された状態のことをいいます。腸管は、食物や腸内細菌などの異物と常に接しているため、そのバリア機能が損なわれると、炎症やアレルギーの原因になります。

また、「副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン」の影響で引き起こされる、腸の蠕動運動の異常や知覚過敏は、「過敏性腸症候群(IBS:irritable bowel syndrome)」という病気の症状に似ています。

過敏性腸症候群についてはのちの回で詳しく述べますが、ここでは、脳腸相関との関わりが深い病気であるということを伝えておきます。

さらにストレスとは、心理的ストレスだけでなく、当然ながら、腸管の炎症など身体的ストレスも刺激となって脳に伝わります。

例えば、腸炎などの情報が自律神経などを介して脳に伝わると、「副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン」が放出され、腸管の蠕動運動のほか、HPA軸にも影響が及びます。

とくにHPA軸から分泌されるコルチゾールには、炎症を抑え、その炎症の原因となる免疫細胞や腸内細菌の働きを抑える作用があり、治療としての役割もあります。

つまり、HPA軸で作用する3つのホルモンである、「副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン」「副腎皮質刺激ホルモン」「コルチゾール」は、ストレス反応に関わるホルモンであり、脳腸相関の一部を担っていると言えます。

くり返しますが、胃腸の不調の原因は、第2回のテーマの自律神経の問題だけではなく、これらのストレスに関わるホルモンも関与しているのです。

■消化管から分泌される脳腸ホルモン

次に、胃の中に入った食べ物を消化・吸収するための消化菅ホルモンについて見ていきましょう。

胃や十二指腸からは次のようなホルモンが分泌されていて、脳と腸が連絡を取り合うために、複雑に働いています。参考まで、これらのホルモンは、高校の「生物基礎」の科目でも履修します。

(1)ガストリン:胃のG細胞から分泌され、胃酸(胃液の主成分で、濃い塩酸。食べ物を消化し、殺菌の役割がある)の分泌を促す。

(2)セクレチン:十二指腸のS細胞から分泌され、胃酸の分泌を抑制、すい液の分泌を促す。

(3)コレシストキニン:十二指腸のI細胞から分泌され、胃酸の分泌を抑制、胆のうの収縮・すい酵素(すい臓から分泌される消化酵素)の分泌を促す。

(4)GIP (gastric inhibitory polypeptide):十二指腸のK細胞から分泌され、胃酸の分泌を抑制する。

(5)モチリン:十二指腸のEC細胞から分泌され、胃の空腹時の収縮運動を促し、胃酸およびペプシノーゲン(タンパク質分解酵素ペプシンのもとになる物質)の分泌を促す。

ヒトは食べ物を目の前にしたとき、嗅覚や味覚、視覚から脳に信号が届きます。その信号が副交感神経として働く迷走神経を介し、胃から(1)のガストリンが分泌されます。また、胃の壁(へき)細胞からは胃酸の分泌が促されます。

次に胃に食べ物が入って胃の壁が引き伸ばされると、その刺激は再び、迷走神経を介して脳に伝わります。すると、再度、脳からガストリンを分泌せよという指令が出され、さらに胃酸の分泌が促されます。

もしも何らかの理由でガストリンが過剰に分泌された場合、胃酸も過剰になり、胃・十二指腸の潰瘍(かいよう)や、逆流性食道炎といった病気の原因となります。

このため、ある程度消化が進み、胃から十二指腸に食べ物が排出され始めると(2)のセクレチンが分泌されて、ガストリンや胃酸の分泌が抑制されます。

また、(4)のGIPは壁細胞に直接働きかけて、胃酸の分泌を抑制します。

つまり、ガストリンによる胃酸の分泌は、セクレチンとGIPによって直接的に、もしくは間接的に抑制されています。

HPA軸は最終産物のコルチゾールが上流のホルモン産生を抑制していると言いました。しかし消化活動においては、役割ごとに複数のホルモンが働いて全体としてコントロールされているのです。

(3)のコレシストキニンも上記の通りに胃酸の分泌を抑制するなどしますが、ほかに、迷走神経を介して脳の視床下部の「満腹中枢」を刺激し、おなかがいっぱいになったことを伝えて食欲を低下させることも知られています。

(5)のモチリンは、胃酸およびペプシノーゲンの分泌だけでなく、空腹時に収縮をも促すことで、胃の内容物を腸に送り出し、消化を助けるように働きます。

以上のように、消化管ホルモンは、ガストリンやコレシストキニンのように脳と情報伝達を行うほか、脳と腸の伝達における歯車として消化活動に貢献しているのです。

さまざまなホルモンは、脳腸相関において、自律神経や肥満細胞などの免疫細胞、腸内細菌などを経由して情報を伝達しています。

■食欲を抑えるホルモン「レプチン」・促す「グレリン」

前回に「患者さんからの質問が多い」と記した食欲を抑えるホルモンの「レプチン」や、食欲を促進するホルモンの「グレリン」も脳腸ホルモンと言えます。

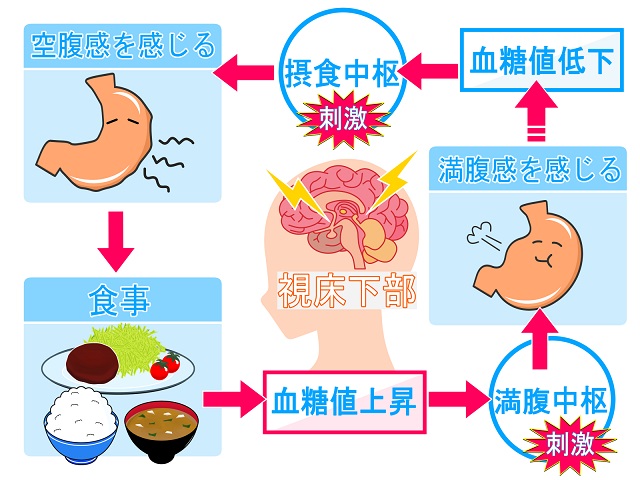

レプチンは、肥満モデルマウスの研究により、1994 年に正体がつきとめられたホルモンです。主に脂肪で産生され、食事をして血糖値が上昇すると分泌されます。

分泌されたレプチンは、脳の視床下部の満腹中枢に「もうおなかがいっぱいだ」と働きかけ、食欲を抑えます。前述の消化管ホルモンのコレシストキニンと似たような働きです。それに加えて、レプチンはエネルギー代謝を活発にして脂肪の燃焼を促します。

また、レプチンは胃でも産生されており、食事に伴う胃の運動によっても分泌されます。胃から分泌されたレプチンは、胃の自律神経に働いて食欲を抑えます。

こうした働きから、レプチンという名称はギリシャ語の「やせる」を意味する「leptos」が由来といわれます。しかしながら、レプチンが増えてもやせるわけではありません。むしろ、レプチンが過剰になると食欲を抑えづらくなり、食べても満腹感を得られないようになるのです。

一方、食欲を促すほうのグレリンは、1999 年に「成長ホルモン放出促進因子受容体」(2005 年に「グレリン受容体」に変更)の関係因子として明らかになったホルモンです。空腹になるとその分泌は増加し、また、食事前には血中濃度が上昇することがわかっています。

グレリンは胃から血液中に分泌され、迷走神経を刺激して視床下部の「摂食中枢」に、「おなかが空いた。食事がしたい」と、摂食を促す信号を送ると考えられています。

レプチンの発見により、それまでは心(脳)の問題と考えられていた食欲が、実はホルモンという物質でコントロールされていることが判明したわけです。その後、食欲とは、グレリンも含めた複数の調節因子が関与して複雑にコントロールされていることがわかってきました。

このことは、食事は生命に直結するため、例え一部の経路が働かなくなっても、ほかで調整できるバックアップシステムが存在していることを示唆しています。

ここまで第3回と今回で脳と腸の情報を伝達するホルモンについて見てきました。ホルモンは神経系や免疫も含めたさまざまな経路で働いていますが、神経に比べると複雑なため、未知の点も多くあります。ただし、ホルモンが脳腸相関の中でも生体の「恒常性の維持(ホメオスタシス)」に重要な役割を担っていることは疑いようがありません。

次回は、脳腸相関における第3の伝達経路となる免疫細胞が果たす役割について述べます。

構成:阪河朝美/ユンブル

「腸は第二の脳」という言葉が知られてきたが、最近の研究でそのメカニズムが医学的に説明できるようになってきた。そのエビデンスをもとに、ストレス関連消化管疾患の治療に、精神神経系疾患のうつ病や不安障害ケアの心理療法「認知行動療法」を取り入れる治療が始まっている。同治療法の研究者である消化器病専門医の著者によるこの研究成果と治療法、セルフケア法を一般に分かりやすく伝える。

プロフィール

菊池志乃

きくち・しの 名古屋市立大学大学院医学研究科共同研究教育センター助教。京都大学大学院医学研究科・健康増進・行動学分野・客員研究員。医学博士。消化器病専門医。消化器内視鏡専門医。京都大学大学院医学研究科博士課程医学専攻修了。高知大学・医学部医学科卒。岸和田徳洲会病院、天理よろづ相談所病院、高槻赤十字病院、京都大学医学部付属病院、京都大学大学院医学研究科特定助教を歴任。専門は過敏性腸症候群と認知行動療法。2022年、日本初の過敏性腸症候群に対する集団認知行動療法の大規模ランダム化比較試験を実施し、有効性を報告した。現在、名古屋市立大学にて過敏性腸症候群の臨床試験を実施中(https://suciri.localinfo.jp/)。

菊池志乃

菊池志乃

大塚久美子×塚原龍雲

大塚久美子×塚原龍雲

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり